6月12日,印航載有230名乘客、12名機組員,共242人的波音787-8夢幻客機(Dreamliner),起飛後30秒墜毀,有1名乘客奇蹟生還。但因墜毀在住宅區醫學院宿舍,地面38人喪命,共計279人死亡,是近年來全球最嚴重的空難。也是波音787夢幻系列的首次墜機。

生還者口述空難經過

印度航空公司(Air India)編號AI171、預定飛往英國倫敦的班機,於6月12日在阿默達巴德(Ahmedabad)機場起飛不久後墜毀,機上242人中僅1人生還。倖存者講述了這起事故發生經過,或許有助於釐清失事原因。

據英國《每日星報》報導,這名叫拉梅什(Vishwash Kumar Ramesh)的英國公民,坐在失事飛機的11A座位,靠近緊急逃生口(見圖1)。他在事故發生後自行解開安全帶,從飛機殘骸中逃出。

他回憶說:「起飛30秒後,一聲巨響,然後飛機墜毀。一切都發生得太快了」、「當飛機起飛後,5到10秒內感覺就像卡在空中。突然之間,綠白相間的燈光開始閃爍…然後突然撞上一棟建築物並爆炸。我簡直不敢相信我是怎麼活著出來的。」閃爍的燈光,意味者電力系統發生問題。

另一名自稱在飛機失事兩小時前,搭乘該航班同一架飛機從德里飛往阿默達巴德的男子說,他注意到機艙內部出現異常,包括空調失能在內的「一切」娛樂設備都無法正常運作。

法新社報導,印度民用航空總局指出,這架印航班機從阿默達巴德起飛不久後,「就向航空交通管制中心發出求救訊號(MAYDAY Call)」。

航空數據公司指出,這架飛機2013年12月首飛、2014年1月交付印度航空公司,目前機齡11.5年。截至空難前,印度航空共有34架787客機投入營運,並計畫再訂購至少20架。目前全球投入飛航的787客機共 1100多架,這是 B-787首次發生墜機事件。

班機起飛時影片的研判

網上一段墜機影片顯示,這架波音787在機鼻上仰的異常姿態下,低空掠過建築物後墜毀,飛機姿態「看起來是爬升,實際上卻在下降」。當時起落架未收、襟翼未放。飛機高度緩緩下降,整體外型不像起飛反呈落地狀,透露出詭異。

6月14日,一位美國資深機長史帝芬分析印航失事,最「可能的」原因是副鴐駛「誤把」FIap機翼收回,而非「起落架」收回,造成「失升」(lost of lift)現象,正駕駛又把機頭抬起造成「失速」,如果飛機在高空還可挽救,但在離地面只有幾百呎,已無法挽回,真是一失足成千古恨。6月15日,這位機長修正自己的說法。新的影像中飛機下方伸出了衝壓空氣渦輪機(Ram Air Turbine, RAT)(見圖2)。波音787客機在三種情況下會自動伸出此機:(1)全部電氣系失效,(2)液壓系全部失效,(3)發動機動力全部失效 ; 亦可由機師手動啟動 RAT。因此他判斷這次失事最大可能是雙發動機故障!

RAT是一種小型螺旋槳,會從波音787機腹部降下,作為備用發電機;引擎通常為飛機提供電力,並幫助運作飛行控制系統,而RAT產生的電力可讓關鍵的飛機系統維持運作。調查人員尚未確認是否由引擎、液壓系統或其他問題觸發該緊急系統。一些知情人士表示,殘骸調查結果顯示,飛機的襟翼和其他飛行控制面當時已設定為起飛狀態,一切正常。

事故重現及可能原因

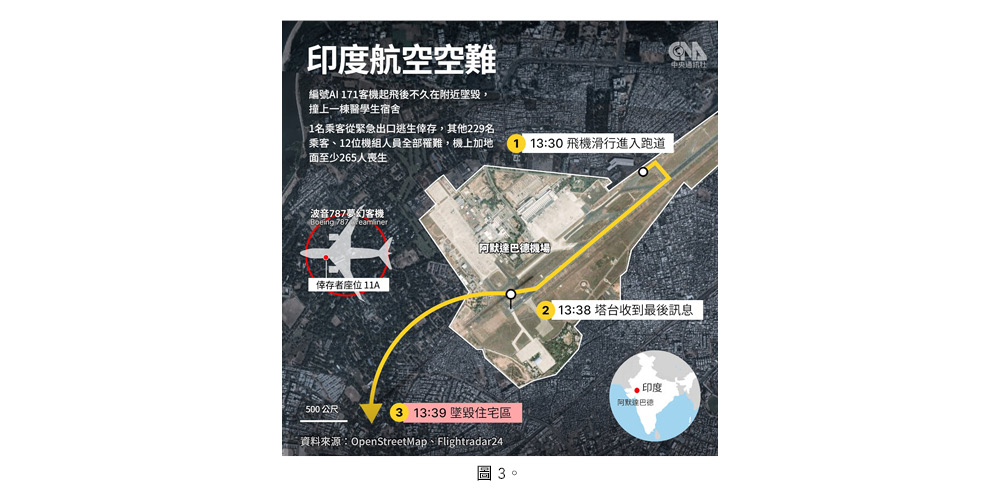

這架航班於 13 時 38 分25秒滾行加速,38 分 43秒離地起飛,38分54秒開始下降,起飛後不到 30 秒,連起落架都還沒來得及收,飛機就以機頭上仰的姿態下墜,當時機長以低沉、無奈的聲音,向航空管制中心發出求救訊號「沒有推力、失去動力、無法提升」的MAYDAY Call,堅持17 秒後,約39分11秒,最終摔落在機場附近的住宅區,引發爆炸燃燒。(見圖3、4)

一、襟翼未正確展開?從飛機起飛的背影可看出,機翼後側的襟翼未正常展開,判斷是襟翼沒有符合正常作業程序,導致速度和上升率不夠,飛機往下墜;判定飛行員操作失誤。波音 787-8 的襟翼分別在機翼的前方和後方,機師若是使用前襟翼Flap1起飛,從後面其實是看不出來的。因此就判定機師設定人為疏失,似嫌武斷。殘骸調查結果顯示,飛機的襟翼和其他飛行控制面當時已設定為起飛狀態,不可能是因為襟翼設定錯誤而導致墜毀。

二、忘記收起落架?飛機離地100-200呎間,達到一定上升率,確定已順利爬升了,才收起落架、拉高仰角、振翼高飛。據目前訊息,起飛5-10秒間要收起落架前發生電力系統故障(機內綠白相間的燈光閃爍),此時可能上升率還沒起來,飛機就沒動力了 ; 機師考量的是如何維持高度、準備迫降,那當然就不會收起落架了。飛機最高時離地625呎,時速322公里,然後就開始下墜,下降率每分鐘為500呎;此乃已失動力,推力遞減,無法維持升力,機師還在做最後努力,所以沒有忘記收起落架的疏失。機長薩巴瓦爾擁有22年,8200小時的商業飛行資歷,副駕駛飛行時數1100小時,都是有經驗的飛行員。通常只有降落時忘記放下落架的疏失,幾乎沒有起飛時忘記收起落架的事故。

三、雙發動機失效?飛機兩個引擎同時失效非常罕見,飛機完全沒有動力就會下墜。目前的線索顯示「可能是」雙發失效,從殘骸中發現緊急備用渦輪掛出,可驗證是雙發失效導致飛機缺乏動力。究其原因有二。一是鳥擊,印度該機場「鳥擊問題特別多」,但下午1:40分起飛,室外溫度43度,不是鳥類活動的時段,影片中亦不見鳥群;鳥擊多為單發動機,飛機會產生震動、引擎起火等現象,本次空難可排除鳥擊因素。二是加錯油或油品質不好。燃油受到汙染的確可能會導致引擎阻塞,引擎只要堵塞,就會停止運轉。至於究竟是哪個原因,一切還有待調查報告。

二名機師無力回天

機上配置了兩台俗稱「黑盒子」的飛行記錄儀,印度當局15日尋獲了座艙通話儀(CVR),留有機長的警急呼叫。飛行資料紀錄器(FDR)則已在事故發生翌日找到。一切有待進一步調查為真相解謎。

不過,就在三天後的6月16日,印航又有一架787夢幻客機在 22000呎高空遇到技術問題,可能跟燃料有關,包括油缸過濾器故障或燃料疑似受汙染。全機緊急折返香港,安全降落、無人受傷。由於連續兩架同型機都出狀況,已讓波音787的安全性與印航的維修監管受到高度關切。印度政府14日下令,徹查所有航空公司旗下的波音787客機,甚至不排除全面停飛。

回顧2014年以來發生的多起重大空難,包括2014年馬航MH370班機空難、2018年印尼獅子航空610班機空難、2019年衣索比亞航空302號班機空難、2022年中國東方航空5735號班機空難,到2024年底南韓濟州航空2216號班機空難,皆是波音客機發生的事故。近兩年來,波音公司更是大小事故不斷,加上印航的飛安聲譽狼藉,這兩者組合可能正是問題所在,但印航兩位機師表現傑出,未涉及任何人為疏失。

(作者係美國航空太空醫學專家、航空醫官,具飛行執照及50年事故調查背景)

台灣三個核電廠從1985年起到2017年的32年期間,裝置容量一直維持在5000百萬瓦以上,曾一度供給台灣的電力達20%,對台灣的穩定供電與經濟起飛有卓越貢獻。2015年4月,經濟部表示2025年若核電歸零,會造成下列問題:經濟成長趨緩、污染程度增高;電價增加至少10%、台灣的GDP減少0.5%,溫室氣體增加15%。今年5月17日,核三廠二號機組熄火關機,台灣正式進入「非核家園」,台灣會不會跌入馬政府時代經濟部的悲觀預測?現在的經濟部長郭智輝當然不敢「苟同」!

現今三個核電廠全數功成身退,沒見到民進黨熱烈慶祝,僅有「台灣環境保護聯盟」約50人到台電公司門口喊口號,微弱的聲音反襯的是民眾忐忑不安的心情,擔心首個沒有核電的夏天會不會缺電?電費會不會漲價?

台電公司屈從於2016年以來執政的民進黨能源政策,虧損年年擴大,要不是年年編列巨額的預算貼補,台電已倒閉好幾次了。現在補貼案在立法院受到在野黨杯葛,眼看電價非漲不可,民進黨把仇恨值轉嫁到藍白立委身上,為大罷免添薪加火。

5月16日,輝達執行長黃仁勳訪台,當日就舉辦「兆元宴」,宴請台灣科技大老,為輝達在台灣設廠布局;黃被問到對台灣能源政策的看法時,他說必須先滿足能源的需求,才能推動產業發展。第二天也就是「非核家園」上路的當天,他在壯世運開幕典禮上擔當聖火代表,掀起最高潮。歷史要怎麼評價這兩天值得關注,因為AI時代來臨,電力即算力,算力即國力,就在這個關鍵時刻,台灣電力因核電歸零可能出現缺口,成為高碳電力國家,高居不下的碳足跡將造成台灣出口的障礙,黃仁勳舉著聖火的同時,正標誌著台灣將走向黯淡?

國際能源總署預測,2030年全球AI資料中心的用電需求將增加三至四倍,加上電動車、5G、熱泵與智慧城市等技術快速發展,全球正進入能源需求的指數型增長階段。誰能提供穩定、低碳且可預期、可依賴的長期穩定電力,誰就能主導下一代AI、半導體與製造業的競爭力。這些淺而易見的道理經濟部長一定心知肚明,但這些心裡話只有換黨執政才能重見天日。

美國能源部核能總署2024年認為,核能是一種零排放的乾淨能源,儘管不是「再生」能源,但因其能量密度高,少量核燃料就可發出大量穩定供應的電,應是未來達成淨零排放必要的能源。另外,在歐盟的「永續活動分類標準」中,企業使用天然氣或核能,都可以被視為投資「綠能」,可取得相關的融資或租稅優惠。歐盟認為天然氣和核能是緩解氣候變遷的過渡性措施。

國際上雖有核融合的最新進展,但離商業化至少還有20年光景。小型模組化核子反應爐(SMR)價格不斐,也還沒有商業化的案例。當下台灣要繼續使用核能最簡便、經濟、有效的方法,就是讓三個核電廠延役,或讓核四廠服役。立法院5月13日通過的「核子反應器設施管制法」第6條修正案,為核電廠延役立下了法令基礎。接著應該做的是,對三個廠的機組安全與地質安全進行合乎國際標準的驗證,選擇最佳者先復役。處理核廢料在技術上應無問題,看成效再走下一步,才能因應未來指數型增長的電力需求,鞏固AI時代台灣新護國神山的必要基礎。

(作者為行政院前環保署署長)

2018年川普發起對中國大陸的關稅戰,使中國一時窮於應付。經過七年的努力,中國從2018年對美國貨物出口的占比19.8%,到2024年降為14.6%,進口從9.3%降為6.3%,美國已從中國的第一大貿易夥伴淪為第三。2025年川普2.0發起了對全世界的關稅霸凌,中國趁勢領導全球國家對抗美國霸權,展現支持WTO自由貿易平等互惠的大國風範,迫使川普的對等關稅霸凌暫緩90天。

關稅戰美國沒占到便宜

中國從美國進口的1430億美元多為糧食、能源及波音客機,很容易找到替代的供應國,如巴西、阿根廷、澳洲、俄羅斯、中東及歐洲。反觀中國對美國的出口4,390億美元,30%是百貨等低端商品,工業零組件包括機電、金屬、化工、光學、醫療、工具及通訊等高端貨品占了60%。不論是低端或高端產品,由於品質好又廉價,找不到替代國。所以,4月11日美國開始對中執行125%和145%關稅後,美國物價飆升,搶購失控,引起社會動盪。而工業零組件缺貨,影響美國40%的工業產能,包括軍工產業。所以,中方好整以暇,可談可打。

中美關稅談判於5月10-11日在瑞士日內瓦舉行,雙方取消91%的關稅,暫時各降低24%的關稅90天,並設立機制繼續談判。川普無端發起對中國的關稅戰可謂白忙一場,一事無成。其他被霸凌的國家以中國為談判樣本,採取敷衍拖延戰術,這顯示美國已沒有足夠的經貿力量來挑戰中國,左右全球。

中國海空戰備已不輸美國

中國的055軍艦是世界最強大的驅逐艦,建成9艘,5艘正在建造,計畫建造16艘,構成世界最強大的水面艦隊。該型驅逐艦隊於今年2月在澳洲近海舉行軍事演習,警告澳洲不要再到南海搞事。

003號福建號航空母艦即將服役,除傳統動力外,其他功能略略超過美國的福特號航空母艦。未來建造的核動力004號航母,其功能不輸美國建造中的甘迺迪號。美國現有的11艘航母艦隊老舊,目前有5艘在等候維修,2艘延遲退役,3艘準備退役。中國正在建造和測試的096戰略核子潛艇,無論在核導彈、靜音、航程、潛深,都能媲美美國的俄亥俄級戰略核子潛艇。而中國反潛戰術的磁場追蹤技術,顛覆了美國核子潛艇的靜音優勢。

中國的六代機殲36、殲50橫空出世,引起美國驚恐。川普急忙拿出已放棄的六代機計畫(NGAD),匆匆改名F-47,並計畫提升五代機F-35為F-55、提升五代機F-22為超級F-22,但這些都在PPT的紙上談兵階段。

中國在世界軍火出口國(5.9%)排名第四,主要出口至巴基斯坦、孟加拉、阿爾及利亞。這次印巴的五七空戰,中國的四代戰機殲-10CE,擊落了三架法國的四代半飆風戰機、一架法國的幻象2000、一架俄國的蘇愷30、一架俄羅斯的米格-29,成績震驚全球軍武界,尤其是預警機500、戰鬥機殲10CE、紅旗-9防空導彈、空空導彈霹靂-15等中國的二線武器構成的信息聯接,聯合作戰的機制,改變了世界未來空軍作戰的格局。現在埃及、哥倫比亞、伊朗、孟加拉等國都在向中國洽購中。

中美的AI實力不相上下

當美國的人工智慧(AI)喊得震天價響,華爾街動輒以千億美元為投資單位,趁機掀起新一波資本炒作套利之際,中國的深度求索(DeepSeek)以不到100名工程師,降低了算力的需求,以500萬美元的資本橫空出世。DeepSeek的能力和美國首選 OpenAI 的 ChatGPT不相上下,震撼美國股市。美國的高科技七姐妹市值單日蒸發了一兆美元。 輝達公司(NVIDIA)的股價暴跌 17%,市值縮水 6千億美元。DeepSeek公開原始編碼,供各國免費下載,為世界打開人工智慧發展新的路徑。中國在應用領域超前美國,美國在理論發展宣稱領先中國,雙方實力不相上下。

除上述的經貿、軍事、科技等領域,中國的造船、汽車、生技、太空、工業、通訊、電腦各領域的實力都已超過美國。以汽車為例,中國2025年前四個月賣出1006萬輛新車,美國僅538萬輛,而且美國統計包含二手車交易,而中國僅計算新車零售。 況且美國平均車價48,000美元,中國只賣16,700美元,反應在GDP上,美國汽車市場總值高出中國1,500億美元,事實上卻遠低於中國。

中國已領先美國?

2025年最新資料,大陸民眾的生活食品,如豬肉、雞蛋、蔬菜、水果的消費數量分別為美國的6倍、5倍、4倍和2倍,消費總量已全面超越美國,但依GDP統計,由於物價差距,中國社會消費品零售總額只有美國的 82.4%。但若剔除美國餐飲收入20%的服務費和小費,GDP顯示的3,760億美元的餐飲數據將縮水至3,100億。其他生活商品如手機,美國智能手機的平均價格約為780美元,中國同等手機的均價約為320美元。

由於美國的醫療費用百倍於中國,住房成本十倍於中國,通貨膨脹、工廠外遷、貧富不均,造成中產階級快速流失。2023年美國有 66 萬人無家可歸, 2024年增加到 77 萬人,各級政府竟然不聞不問任其蔓延。美國的國債總額約36.2兆美元,相當於美國GDP的122%,所以美國的信評機關普爾和惠譽已把美國的國債信用從AAA降為AA1,日前穆迪也跟進降評。

川普2.0以關稅霸凌全世界、迫害哈佛大學外國留學生、驅逐外籍研究學者、羞辱到訪的南非總統、羞辱國內的非裔、西班牙裔及華裔族群、退出世界衛生組織及巴黎氣候協定,正一步步從內部摧毀美國的國力。因此,從2025年開始,世界愈來愈多知名報刊及評論家不再說中美之間的差距愈來愈小、也不再說中美互有出入,在伯仲之間、而逐漸開始說「中國已領先美國」。

(作者係旅美評論家)

以色列強化對加薩的軍事占領與控制,卻未同步建構穩定的治理機制,其戰略目標與現實落差逐漸浮現。哈瑪斯具備高度組織適應力,未因領導層潰敗而瓦解,且停火談判中的人道走廊亦被雙方轉化為戰術工具。美國對以色列雖援助不減,對其軍事行動的實質牽制有限,顯示華府政策方向失衡,亦暴露對以巴衝突的責任迴避態度。

以色列對加薩的軍事控制

以色列在加薩的軍事行動已達成對主要城市與交通走廊的控制。然而,這種軍事優勢並不自然地能導致穩定的政治秩序建立,原因在於該地區長期缺乏可持續治理的架構。以色列並未明確表示將在戰後長期占領加薩,也未提出由哪一方接手地方行政與公共安全,而這正是造成權力真空與動盪風險的關鍵因素。若僅依賴以軍維持治安,勢必面對高昂的人力與資源消耗,同時也將會遭到國際壓力與合法性的挑戰。

然而,以色列若尋求建立代理治理架構,則必須面對其正當性問題與遭到抵制的風險;任何未獲當地民眾接納的治理形式,將為反抗與恐怖行動提供溫床,加深衝突循環。此外,加薩當地基礎設施遭到嚴重破壞,醫療、水電、教育系統幾近癱瘓,短期內難以恢復,這將進一步削弱政治穩定的實質條件。政治成果需建立在社會服務、秩序維持與合法治理併行的基礎上,單靠軍事行動無法填補上述缺口。

哈瑪斯高層被殲滅的衝擊

哈瑪斯自2007年掌控加薩以來,其組織運作高度分層,領導核心雖具決策功能,但實際作戰與基層動員多仰賴分散型單位。以色列近期對其指揮體系的精確打擊,確實造成領導層斷裂與指揮鏈中斷,特別是在加薩南部區域,使得哈瑪斯短期內無法有效統籌火力與戰術調動。然而,該組織早已因應以色列多年的高壓作戰模式,建立了備援性的通訊與小組行動網絡,使其基層細胞具備一定程度的作戰與伏擊能力。此種結構削弱了中央領導被清除後,對整體行動力的致命衝擊。

此外,哈瑪斯長期投入地下通道建設與物資儲備,使其部分作戰單位能獨立運作,延緩整體潰散的時程。領導人雖遭殲滅,並不代表其意識形態或組織記憶隨之終結,部分指揮權可能由二線指揮官接手,形成更為隱蔽且難以預測的行動模式。在情報系統無法完全滲透的前提下,以色列仍難即時掌握所有潛伏單位的動態。而境外資金與物資的持續輸入,也可能維持一定的組織活性。哈瑪斯是否會轉型為更具流動性與非集中式的武裝運作架構,將是接下來對地區安全評估的核心課題之一。

「人道走廊」影響作戰節奏

在人道走廊議題納入停火的談判框架後,其對戰場節奏的影響遠不僅止於短暫的攻勢暫停;藉人道走廊的劃設,以軍能更清楚辨識敵我混雜區域,並降低誤擊風險,同時為即將展開的區域掃蕩建立清晰的地理邊界,這種空間重整的過程有助於將戰區從混合型都市地形轉化為可控的作戰格局。其背後實際的意圖,與純粹人道考量相比,更多指向作戰效率與地面部隊的風險控管。

對哈瑪斯而言,民眾混居狀態本身就是一種戰術屏障,一旦失去,將使得以軍空襲與地面行動更加無阻。此外,在人道走廊區域,哈瑪斯雖面臨行動受限,卻也可趁機進行重整與轉移部署,其是否借此模糊戰力位置,或利用走廊周邊設施再建立伏擊據點,對以方而言則是持續的戰術風險。故人道走廊並非單一善意設計,而成為雙方策略交錯運用下的空間與時間資源競爭場域。

美國一面援助一面施壓

長期以來,美國對以色列的支持建立於軍事援助與政治庇護的雙重架構,但在加薩衝突進入深層地面行動後,華府政策開始出現雙軌並行的特徵,即一方面持續提供先進武器與情報支援,另一方面則強化對軍事行動道德界線的施壓,特別是在拉法地區行動推進後更為明顯。此種支持與節制並存的結構,已逐步形成對以軍作戰自由度的牽制。

此外,美方在國際場域的表態逐漸轉向「有條件支持」,此舉雖未明確削弱以色列軍事行動的執行力,但對其戰略規劃時程與戰果展現節奏已構成實質壓力。為維持對美援依賴的延續性,以色列須配合華府在戰後安排、人道援助與平民傷亡控制上的期待,這種政策折衝必然會反映至戰場上行動指令的制約與範圍調整。以軍雖仍保有主動作戰的權限,但在多場戰術推進中可觀察到進程趨緩與攻勢收斂,顯示美方立場已內化為以軍決策中的一項重要變數。

結語

以色列在加薩的軍事行動雖展現高度操作能力,但美國政策的不一致性對其戰略延展構成實質掣肘。一方面美方持續提供軍援,一方面卻對行動範圍與戰後安排施加道德與外交壓力,形成雙重訊號;此類模糊立場既無助於衝突終結,也削弱盟國對美國政策的信任。可想見,美國在中東維持影響力的方式,若僅止於技術援助與外交表態,卻缺乏具體責任承擔與長期穩定設計,勢將陷盟邦於高風險戰略孤立中,而長期遭受以色列轟炸,讓加薩居民更陷在恐懼和死亡威脅的陰影下。

(作者係國防大學通識教育中心助理教授)

筆者經常接到朋友的詢問:同樣是聯合國大會(簡稱聯大)通過的決議,為什麼2758號決議具有這麼強的法律效力,能讓聯合國系統在短時間內更換中國的代表,而最近這幾年高票通過涉及俄烏議題的多項決議,對俄烏戰爭卻沒有產生實質影響?此外,美國知名的台海問題學者葛來儀,在其相關著述中也多次質疑聯大2758號決議的法律效力。

眾所周知,聯合國的權力中心是安全理事會(簡稱安理會)。按照聯合國憲章的規定,安理會通過的決議一般都有法律約束力,特別是在涉及全球和地區安全議題上的,只要是安理會五個常任理事國一致同意(至少不反對)並獲得通過的決議,就能得到較好的執行。其中典型者如1991年11月29日安理會通過的第678號決議,授權聯合國會員國對入侵科威特的伊拉克進行軍事打擊,最終恢復兩國邊界。

涉內部事務才有法律效力

同樣按聯合國憲章的規定,聯大通過的決議只有在涉及聯合國的內部事務時,才有法律效力或約束力。這些內部事務主要包括:接納新的會員國、停止會員國的權利、將會員國除名、審核聯合國預算、會員國會費分攤,在聯合國內部設立輔助機關等。對於那些在本質上不屬於聯合國內部事務的議題,如俄烏衝突、巴以衝突、環境治理、公共衛生、糧食危機等,聯大只能發出呼籲、提出倡議或建議的權力,此類決議無論對聯合國系統或其會員國,都沒有法律效力。因此,最近幾年聯大雖圍繞著俄烏議題高票通過多個決議,但對俄烏戰爭的進程並無實質影響。如果有影響的話,主要體現在國際道義層面。

而2758號決議要解決的根本問題,是在當時中國的兩個政治團體(即中華人民共和國政府和蔣介石政權)中,選擇哪一方作為中國在聯合國的唯一合法代表。這個問題顯然既不是接納新的會員國,也不是停止會員國的權利,更不是將會員國除名,而是在一個既有會員國(中國)內部的兩個自稱有權代表中國的政治團體中,選擇其中一個作為中國在聯合國的唯一合法代表。這個選擇權屬於聯合國而非中國,更非中國內部這兩個相互競爭的政治團體。

聯合國可決定何方代表中國

說這個選擇權屬於聯合國而非中國,可能有人會不解。但事實就是如此。1949年10月中華人民共和國成立後不久,台海兩岸圍繞著中國在聯合國的代表權問題就展開了激烈的爭奪,而兩岸各自背後是以蘇聯和美國為首的東西方兩大陣營;因此這種爭奪實際上也是兩大陣營在聯合國角力的縮影。或許是為了使這種競爭有章可循,聯大於1950年12月14日通過了題為《聯合國承認會員國代表權》的第396(5)號決議,其中規定:「凡遇主張有權代表某一會員國出席聯合國者非止一方,而該問題又為聯合國的爭執點時,則此問題應依憲章宗旨原則並就個別情形予以審議;凡遇此種問題發生時,應由大會審議之,…。」

此後,聯大幾乎每年都圍繞著中國代表權問題展開博弈。1950年代,美國主張「暫緩討論」的提案均獲通過。進入1960年代後,聯大的力量對比變化趨勢明顯對台灣不利,美國為了繼續支持台灣,從1961年起主張這個問題是「重要問題」,需經聯大以超過三分之二多數同意才有效。這樣拖過了1960年代。到1971年第26屆聯大討論此事時,美國以「驅逐中華民國為重要問題」提案首先被聯大否決,意味著此問題只需聯大簡單多數(超過50%)通過即可。美國又提出「雙重代表權」(即兩岸皆可成為聯合國會員)方案,但未經表決,即因2758號決議的率先通過而成為廢案。

2758號決議通過後,聯合國系統內的各機關和專門機構很快依據該決議,接納中華人民共和國的代表為中國的唯一合法代表。而決議文本中所稱的「蔣介石的代表」、時任台灣外交部長的周書楷先生,早在該決議尚未表決但能預見到表決結果的情況下,為了避免被當眾「驅逐」的尷尬,自行宣布退出聯合國。這就使得2758號決議過程較為順利,實際上加強了它的法律效力。

多數國家遵守習慣國際法

不過,前述聯大第396(5)號決議中還有如下條文:「大會或大會駐會委員會對此種問題所採取之態度,就其本身而言,並不影響各會員國個別與該有關國家間之直接關係。」也就是說,選擇特定方為某會員國在聯合國合法代表的聯大決議,只對聯合國系統內的各機關和專門機構(如聯合國糧農組織、經社理事會、人權委員會、國際法院等)有法律效力,而對聯合國各會員國並沒有約束力,對聯合國之外的其他國際組織也沒有約束力。

但2758號決議通過後,很快有大量國家把外交承認從台北轉向北京,也有大量不屬於聯合國系統的國際組織接納中華人民共和國的代表為中國的唯一合法代表,台灣方面的代表要麼被排除出去,要麼經過協商更名後保留下來。這說明2758號雖對聯合國會員國和其他國際組織沒有法律約束力,但絕大多數會員國和國際組織仍然願意遵循該決議。這種現象在法理上屬於習慣國際法,即大家約定俗成,遵守某些本來對自己沒有強制約束力的國際組織決議、多邊國際條約、國際習慣或規範,久而久之就形成共識和行為模式。這也是2758號的法律效力來源之一。

最後總結一下,聯大2758號決議的法律效力,至少來自三個方面:(1)它屬於聯合國內部事務,聯合國大會有權通過表決做出決定;(2)1950年的聯大396(5)號決議為聯大2758號決議的法律效力,提供了直接的法律依據;(3)國際社會的其他成員遵循聯大2758號決議,源於對習慣國際法的遵守。希望葛來儀們以後在質疑聯大2758號決議的法律效力和聯合國大會的造法功能時,先研讀一下聯合國憲章的相關規定,熟悉聯合國大會關於這類問題的既有決議。

(作者係上海交通大學台灣研究中心副主任)

俄烏戰爭持續超過3年。這一場俄羅斯與烏克蘭兩國之間的武裝衝突,不僅打亂了兩國原有的秩序,也深深影響到歐盟國家的發展步調。

歐盟身受俄烏戰爭之害

甚多歐盟國家一向仰賴俄羅斯的能源供給,俄烏戰爭爆發後,歐盟國家追隨美國拜登政府,對俄羅斯祭出經濟制裁。此項制裁雖然損傷了俄羅斯的能源收入,卻同時造成若干歐盟國家能源短缺,物價上漲,使得一般民眾身受其害,民怨日漸升高。

另一方面,大量的烏克蘭難民湧入鄰近的歐盟國家。根據聯合國難民署的統計,截至2024年底,已有超過670萬烏克蘭難民在歐洲其他國家尋求避難。這些滯留的烏克蘭難民,擾亂了當地原有的社會經濟秩序,也給當地政府帶來極大的工作負擔。如果俄烏戰爭迅速結束,難民可以返回烏克蘭,收留國政府只須採取短期照顧措施。但戰爭持續不斷,使難民收留國在短期接待措施與長期收容計畫之間陷入困境。

歐盟國家基於維護國際正義的精神,對烏克蘭伸出援手,站在道德的制高點,也獲得歐洲人民的認同與支持。但是,先利己後利人是人類的本性;反之,若自身難保,或自己的利益受到損害,自然難以援助他人。俄烏久戰不歇,使得甚多歐洲人民生活日漸艱困,對這場戰爭自然產生反感,也降低了對本國政府的向心力。民心變化間接地助長了極右民粹聲浪,為歐盟國家埋下不安的種子。

極右勢力不利歐盟團結

波蘭於6月1日舉行總統決選投票,保守派候選人納夫羅茨基(Karol Nawrocki)以50.89%的得票率,勝過華沙市長佐薩斯科斯基(Rafal Trzaskowski),當選波蘭新任總統。

納夫羅茨基雖然願意援助烏克蘭,但反對烏克蘭加入北約,更重要的是,他認為大量烏克蘭難民占用了波蘭的社會資源,主張波蘭人民應優先獲得醫療、教育等社會福利資源。他在競選時承諾將檢討現行難民政策,確保波蘭公民權益不受影響。由此看來,是波蘭人民對俄烏戰爭的不滿,成為納夫羅茨基獲選的助力。

由於納夫羅茨基推崇川普,仿效川普而以「波蘭第一、波蘭人優先」為競選口號,並且一向反對歐盟的氣候和移民政策,因此被人認為是「疑歐派」。雖然波蘭總理圖斯克支持歐盟路線,但納夫羅茨基獲選總統,必然對波蘭的歐盟政策產生掣肘作用。有學者指出,納夫羅茨基出任波蘭總統,將使得歐盟在處理地緣政治上面臨更大的分歧。

不僅如此,葡萄牙的極右翼政黨也於5月18日的國會大選中,超越社會黨,成為葡萄牙第二大黨。雖未取得執政權,但也反映出葡萄牙民意對現狀的不滿。羅馬尼亞與德國的極右翼政黨也雙雙成為兩國的第二大黨,再加上法國、義大利、荷蘭、匈牙利、奧地利的極右勢力,嚴重威脅到歐盟的傳統路線。

軍備預算排擠既定目標

川普二度執政後,大幅調整美國對俄烏戰爭的態度。不但減低對烏克蘭的軍援,並要求歐洲國家自行承擔今後的安全防務。歐盟領袖3月6日在布魯塞爾舉行緊急峰會,討論大舉增加國防支出。法國總統馬克宏甚至發表電視演說,研擬與歐洲盟友討論擴大核威懾。但是,德國、義大利、波蘭和西班牙拒絕組建維和部隊,顯示歐盟國家對軍事問題的意見紛歧。

儘管如此,由於擔憂俄羅斯於數年內對歐盟其他國家發動攻擊,5月27日歐盟成員國部長在布魯塞爾批准成立規模1500億歐元的軍備基金,主旨在透過資助歐盟聯合計畫的方式打破國家壁壘,促進歐洲國防產業發展。但此一走向,與歐盟成立以來既定的發展方向有明顯差距。歐洲國家在二戰後展開歐洲統合運動,最終目標就是遠離軍事問題、消除戰爭的可能性。

二戰後的歐洲,經由煤鋼共同體、經濟共同體,逐步擴充,實現貨幣聯盟、關稅同盟、歐元區,並以「申根協定」達成共同疆界,獲得了長期的和平與經濟繁榮。但如今美國要求歐洲自己負責安全事務,就使得歐洲陷入困境。為了安全問題,編列鉅額預算,必將排擠其他方面的支出。

歐盟執委會於2024年3月20日通過「2025-2027展望歐洲策略計畫」,重點工作包括:綠色轉型、數位轉型及更具韌性、競爭力、包容與民主的歐洲,以因應氣候變遷、生物多樣性、數位轉型及人口老化等全球重要挑戰。但在執委會2025年的工作計畫中,清潔工業政綱、人工智慧工廠倡議、農業與糧食願景也列入國防白皮書。前三項工作的目標,都專注於環境、潔淨能源、交通運輸,為歐盟打造一個具有前瞻性的發展環境。也都是純粹的和平用途,有助於社會繁榮與安定。但是,國防白皮書卻與前三者南轅北轍。歐盟編訂此計畫,完全是受到俄烏戰爭的影響,也完全脫離了歐洲統合運動的初衷。

恢復和平是當務之急

歐盟為了因應俄烏戰局的發展,被迫將軍事安全議題列為當前工作重點,但此一走向對歐盟的前途有害無益。古今中外從來沒有任何國家或地區,能夠在戰亂中正向發展,逐步走向康莊大道。以今日的實際狀況而言,戰爭只會給軍火工業帶來利潤,卻對一般平民造成傷害。歷史上的戰爭往往是由少數執政者的錯誤造成,既然如今民主意識興起,人民就應以適當方式糾正執政者的錯誤,還給人民安全和平的生活。

(作者係退休大使)

2020年中方宣導成立中國—中亞(C5+1)、2021年中國—中亞外長召開首次實體會會議、2023年中國—中亞峰會在西安召開、 2024年中國—中亞監測在西安成立。2025年6月,中國國家主席習近平赴哈薩克阿斯塔納出席第二屆中國—中亞峰會。在世界進入新的動盪變革期,峰會不僅開啟了中國和中亞國家命運共同體建設的新篇章,也為變亂組合的世界注入正能量。

中國—中亞合作快步成長

習近平在第二屆中國—中亞峰會發表主題演講,強調世界進入新的動盪變革期,關稅戰、貿易戰沒有贏家,單邊主義、保護與霸權主義注定傷人害己。他也回顧了首屆峰會以來中國—中亞合作取得的重要進展,包括中國與中亞國家貿易額增長35% 、中(國)吉(爾吉斯斯坦)烏(茲別克斯坦)鐵路專案正式啟動。並宣布,將向中亞國家提供15億人民幣的無償援助。

習近平在峰會首次提出「中國—中亞精神」,即在長期實踐中,中國與中亞國家探索形成「互尊、互信、互利、互助,以高品質發展推進共同現代化」的「中國—中亞精神」。具體來說,就是堅持相互尊重、平等相待,國家不分大小一視同仁,有事商量著辦,協商一致作決策;堅持不懈互信、同聲相應,堅決支持彼此尊重、平等相待。堅持主權、完整和民族精神,不做任何損害各方核心利益的事;堅持互利共贏、共同發展,互為優先夥伴,互惠發展機遇,照顧各方利益,實現多贏共生。

第二屆中國—中亞峰會的亮點,還包括習近平與中亞五國元首共同簽署了《永久睦鄰友好合作條約》、宣布簽署具體共建「一帶一路」、人員往來便利化、綠色礦產、貿易暢通、互聯互通、工業、海關等領域12份合作文件。習近平也與中亞五國元首共同出席了「中國─中亞」減貧合作中心、教育交流合作中心、沙漠化防治合作中心和貿易暢通合作平台揭牌儀式。此外,各方商定由中國主辦2027年第三屆「中國-中亞高峰會」。

中國—中亞合作的影響力

習近平在峰會主題演講中指出,公正合理、公平正義的國際秩序是影響中國—中亞合作的重要內容。換言之,中國—中亞機制並非侷限於本地區,而是具有超越C5+1的國際力量。

根據中國與中亞五國簽署的《永久睦鄰友好合作條約》第4條,「各方高度重視開展政治磋商,利用包括高層訪問在內的各層級會晤機制,定期就中國和中亞國家關係及共同關心的國際和地區問題交換意見,協調立場。」第9條規定「在聯合國及各自參與的其他國際組織和多邊機制內,加強溝通與協作」。

由峰會發布的《阿斯塔納宣言》,有大量涉及國際和全球性事務的內容。例如,雙方將加強在聯合國等框架內的政治對話與合作,就地區和國際熱點問題交換意見、協商立場;共同努力鞏固以世界貿易組織規則為基礎的貿易體制,支持國際貿易規則與時俱進,促進貿易投資自由化便利化;共同協作《聯合國氣候變遷框架》和《巴黎協定》,強調各方應恪守《巴黎協定》的目標、原則和制度框架,特別是共同但又有區別的責任原則,推動《巴黎協定》全面有效落實,共同構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系。

另外,宣言也提及「台灣是中國領土不可分割的一部分」,引起台灣當局關注,但這正顯示台灣問題確實是中國核心利益中的核心,世界各國必須加以尊重。

習近平就以伊衝突發聲

當前國際社會高度關注以色列與伊朗的衝突,習近平在峰會期間首次就以伊爆發衝突發聲,並得到中亞國家領導人的理解。

習近平表示,「以色列發動對伊朗的軍事行動,造成中東地區緊張局勢驟然加劇,中方對此深感擔憂。中方反對任何侵犯別國主權安全和領土完整的行為。軍事衝突不是解決問題之道,地區局勢不穩定不符合國際社會共同利益。各方應避免緊張事態進一步升級。中方願和各方一道努力,為恢復中東地區和平穩定發揮建設性作用」。

結語

社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所所長孫壯志認為,在已經啟動的一系列中亞與大國的「 C5+1 」框架下,中國與中亞國家的合作機制啟動最晚,但發展最快、成果最豐富,也受到中亞國家的高度重視。相信在「中國—中亞精神」的指引下,中國—中亞機制不僅要為建構中國—中亞共同體貢獻力量,也要共同推動國際秩序朝著更合理的方向發展。

(作者係上海對外經貿大學法學院副教授)

南韓第21任總統大選結果出爐,共同民主黨提名的李在明取得近半數選票,成為新一任總統。由於選前李在明曾出現類似「棄台論」的發言,所以台灣媒體、網路輿論對李的當選保持觀望。中央社等媒體則引用南韓民調結果,試圖說明李在明一定會修正其自身立場。

但台灣看世界的構圖與真實世界差距頗大,韓國亦然。例如2024年12月3日尹錫悅宣布戒嚴,全世界只有民進黨在臉書粉專上宣布支持。戒嚴失敗,民進黨的言論引來南韓民間鋪天蓋地的攻擊,台灣形象也一落千丈。由此可知,台灣當局對南韓的民情不夠了解,判斷失準。究竟南韓會如何看待中美外交及台灣問題,值得更深入探討。

南韓民調未充分顯示民情

首先,南韓民調無法充分顯示民情。諸多南韓民調如「韓國研究」(Korea Research)在4月16日發表的民調顯示,南韓人對中、美、日、俄、朝五國的好感度,依序為美國53分居首,日本51分居次,中國大陸則僅有32分。但同時南韓許多電影,如2024年最賣座的電影《破墓》,是以「日本殖民者破壞韓國風水地脈」為主軸;而2023年的《首爾之春》則以全斗煥的「雙十二政變」為背景,敘述全斗煥、盧泰愚與美軍交好,美國默認了全、盧的政變而阻礙了南韓的民主化進程。

南韓民調中的「親美親日」,與南韓賣座電影裡充斥的「疑美反日」有著極大落差,某種程度也證明南韓內部的政治認同高度分裂,但台灣媒體卻總愛引用這類民調,來佐證南韓必定「親美反中」,這勢必會造成對局勢的誤判。

左右派差異只在如何統一

其次,南韓左、右派的差異只在於「和統」與「武統」。尹錫悅任時曾表示「台灣問題是全球性議題 」,李在明隨即提出「(韓國)同時對大陸和台灣說謝謝就好,為何要招惹中國?」、「為什麼要干涉中國內部問題?」之後,南韓保守媒體如《朝鮮日報》、《中央日報》等均發表社論抨擊李在明,而台灣方面也開始一廂情願地進行二分法,說尹錫悅「親台」,而李在明「親中」云云。但這兩位總統的對台言論其實是圍繞在「兩韓如何統一」議題上展開的。

南韓親美保守派認為,南韓必須靠美國的力量逼迫大陸放棄朝鮮,以摧毀或併吞美韓的方式統一。但疑美的自由派則認為,應與中美兩國保持等距外交,讓大陸了解到兩韓統一不會危及自身安全,最終達成和平協商式統一。「國家統一」在韓國是政治正確,最強硬的親美派往往是最強硬的武統派,而並非想藉美國之力割據或獨立,這是台韓民心的根本差距。

南韓不願成為亞洲版北約

最後,疑美的絕非李在明一人,當前南韓多數人拒絕成為「亞洲版北約」。4月23日,共同民主黨、祖國革新黨及進步黨等22名跨黨派國會議員聯合提出「不干涉台灣決議案」,主要訴求有三:(1)韓國不在兩岸衝突時對中國大陸進行軍事、政治或經濟上的干預。(2)美軍不應動用駐韓美軍處理朝鮮半島以外事務。(3)反對日本提出的「單一戰區」構思。「單一戰區」是日本防衛大臣中谷元與美國國防部長赫格塞斯,在4月14日舉行防長會談時提出的;主張東海、南海、朝鮮半島及包括菲律賓、澳洲、美國在內的周邊國家,組建成「單一戰區」(one-theater),讓這些國家合作,共同防堵中國大陸。如果「單一戰區」果真成立,就是事實上的「亞洲版北約」。

「亞洲版北約」的概念出來後,南韓自由派立刻對之抨擊,認為美日不該私相授受,決定韓國的前途。《韓民族報》社論更指出,日本身為擁有「憲法九條」的非戰國家,在面臨戰爭威脅時可有明確理由拒絕出兵,但南韓卻不是非戰國家,如果單一戰區成立,台海發生衝突時,南韓極可能在美、日的威逼下,讓年輕人為大國利益而血灑戰場。

民進黨不應當製造假象

民進黨心心念念「台灣有事即日本有事」、「駐韓、駐日美軍會協防台灣」,但南韓多數人認定,駐韓美軍唯一的功能是「應對朝鮮」。由於中國與朝鮮半島相連,南韓軍隊在韓戰時期又有被中國志願軍痛擊的經驗,故南韓一直忌諱與中國軍事對抗。南韓再親美、視美國為盟友,亦不可能為台日的安保犧牲自己。

國際關係複雜而敏感。俄烏衝突至今,北約內部已在「援烏」與「制裁俄國」兩條路線上產生歧異,因為每一個國家有自己的地緣政治訴求。南韓與台、日相較,不僅地緣政治訴求不同,戰爭記憶落差更大。台灣當局總喜歡用簡單的二分法,搞「親美或親中」辨別敵我,但南韓在李在明執政下,勢必難以延續尹錫悅對美一邊倒的政策,也不太可能對台灣如尹錫悅那麼「友好」。

而且,「親美」在南韓絕非神主牌,從親美陣營的朴瑾惠、尹錫悅均任內就被彈劾下台即可得知。當「疑美論」已逐漸成為世界主流的此刻,台灣民進黨還用「民主同盟」製造日、韓會幫忙打仗的假象,那不叫幻想,叫詐騙!

(作者係中國文化大學國發所博士生)

新任南韓總統李在明上任一個月餘,在各個領域的表現都與尹錫悅政府不同。外交上,他分別與美國總統川普、日本首相石破茂及中國國家主席習近平通過電話,並希望在G7首腦會議上能與川普、石破茂會晤,但因川普提前離開未能如願。至於中韓關係,李在明邀請習近平出席11月在南韓舉行的APEC會議,兩國關係能否更上層樓,端視習近平是否會出席該會。

李在明已明確表示,不同意美軍在南韓擴建薩德基地。加上他提出對中國和台灣都說謝謝的「務實外交」,引起川普不滿,認為他不能「兩面討好」,應該說清楚講明白。

有關兩韓關係,李在明要求停止空飄氣球與心理喊話,立即受到金正恩的「同等」回應,李在明登上平壤的土地只是遲早的問題,而絕對不是一場夢。南韓新任總統都有「促成和平統一」的使命感,李在明在城南市長和京畿道知事期間,就曾與北韓來往,如今這都成為他的寶貴資產。

李在明有「五件前科」,反對黨的國會議員在國會不會放過他。但首爾高等法院和地方法院法官提出憲法第84條:「總統除了內憂與外患罪外,在職期間不受刑事追訴」,原定6、7月要做的判決都無限期延後。

執政黨設立了「三個特偵組」,要徹查尹錫悅夫婦,並已投入120名檢察官調查,看來,尹錫悅夫婦無法逃避牢獄之災,金建希已藉身體不好提早住院治療。

對李在明施政有信心的南韓民眾高達52%。前駐俄羅斯大使魏聖洛和前統一部長李鍾錫,日前分別出任了國家安保室長與國情院長的重任,對四強國家和北韓問題,輔佐李在明制定新決策。

李在明在出席G7前,緊急召集了南韓五大企業董事長與六大民間企業組織負責人,保證自己會解決企業的困難,甚至把自己的手機號碼告訴他們,歡迎他們隨時指教。

李在明提名的民政首席因財產問題等「落馬」,南韓資深媒體人指出「總統用人不能私相授受」。尹錫悅的失敗也是敗在內閣人事問題,前國防部長就是尹錫悅的高中學長。南韓透過選舉趕走了尹錫悅,不會再容忍新總統只用自己人。

李在明在網站上公開徵選「內閣人選」,獲得不少掌聲。李在明在提名人事上是否能公開透明,將是他的成敗關鍵。南韓明年6月將舉行全國地方選舉,該選舉也是李在明的「期中考試」。

李在明的「首場」國際舞台秀,因缺了「川李會」,失色不少。但坦白說,南韓人民並不在乎川普,在乎的是自己的生活水平,以及兩韓關係的穩健發展。

(作者係韓國昌信大學榮譽教授)

5月21日,美國總統川普在白宮會見南非總統拉馬佛沙(Cyril Ramaphosa)時,指控南非出現「針對白人農民的種族屠殺」。現場播了一段影片,影片裡南非反對派領袖馬勒馬(Julius Sello Malema)在大唱「槍斃白人阿非利卡農民」的歌曲,還有數千個十字架排列在道路兩邊。川普稱這些十字架是被謀殺的白人農民埋葬地,並指控南非政府允許這些人占領土地、殺死白人農民。

面對川普猝不及防的設局,拉馬佛沙冷靜地回應,他並不否認南非確實有犯罪問題,但受害者大多數為黑人,而馬勒馬作為少數黨,他的言論不能代表南非政府的立場。據了解,目前南非七成五的農地的地主為白人,而白人僅占總人口的8%,他們取得土地始於白人當政時期。

5月25日,川普針對俄羅斯於當天清晨針對烏克蘭多地發動大規模空襲,造成至少12人死亡、數十人受傷,表達強烈不滿。他稱普丁「徹底瘋了」,直言「我對普丁很不爽」,並強調對無辜平民遭到轟炸身亡「非常不高興」。

川普無端指控南非,嚴厲譴責俄羅斯轟炸烏克蘭,卻繼續向以色列提供軍事援助。而不久前以色列又在加薩走廊北部和南部展開「大規模地面行動」。巴勒斯坦衛生官員表示,以色列夜間空襲至少造成130人身亡。事實上,以色列狂轟濫炸,殺害加薩無辜百姓的消息已可謂罄竹難書,但川普卻從未加以譴責。2024年,國際刑事法院還對以色列總理納塔雅胡、前國防部長加蘭特和哈馬斯領導人發出逮捕令,指控他們在加薩衝突期間犯有戰爭罪和危害人類罪。隨後川普政府對國際刑事法院四名法官實施制裁。

更令人髮指的是,美國全國廣播公司5月16日爆料,美國政府計畫將百萬加薩的巴勒斯坦人「永久遷往」動盪的利比亞,假借「人道安置」之名,為以色列在加薩的軍事行動「減壓」。儘管美國駐利比亞使館迅速否認,稱該報導毫無根據,但此事如同一面鏡子,照出了美國政策的冷酷與虛偽。

從伊拉克到敘利亞,再從阿富汗到葉門,美國發動的每一場戰爭或介入,都導致數百萬人流離失所,家園化為廢墟。而如今,加薩地帶正深陷空前的人道危機,以色列持續的轟炸已摧毀基礎設施,食物、水源、醫療資源幾近枯竭。據聯合國的資料,2023年10月以來,加薩超過5萬人喪生,70%以上為婦女與兒童。然而,美國非但未推動地區和平,反而傳出要將加薩人民遷往利比亞的驚人計畫。這不是人道救援,而是赤裸裸「以人換錢」交易,也暴露了美國中東政策的冷血本質:難民是可被交易的籌碼。

(作者係自由評論員)