自2005年4月底國民黨主席連戰赴北京展開破冰之旅,「連胡會」啟動國共平台的機制,國共兩黨並依據「連胡會」達成的「兩岸和平發展共同願景」,設立兩岸經貿論壇,已屆滿十年。十年來,它走過草創期的建立互信、增溫期的協助談判、加溫期的促進交流,轉入了平原期的停滯,目前更面臨重整的關鍵時刻。兩岸經貿文化論壇能否再創造另一個十年,正面臨兩岸形勢新的考驗。

和平之旅開兩岸論壇先河

回顧陳水扁執政第一任期,兩岸關係降至冰點,扁政府推動文化去中國化、台獨法理化,以及衝撞式外交,兩岸劍拔弩張,北京當局緊急制訂《反分裂國家法》,宣誓不計一切代價遏止台獨的決心;在兩岸瀕臨決裂關頭,國共兩黨領導人首次面對面會晤,對緩和當時的兩岸氣氛,確實發揮了關鍵性作用。由於民進黨強烈抨擊國共平台是「國共密謀」,是「統戰台灣的平台」,因此將平台改名為「兩岸經貿文化論壇」,以吸納非國民黨的企業界及文化界等各界菁英參與,後期更擴大到跨黨際的交流。

國民黨在野時期,前三屆兩岸經貿論壇議題集中在農業合作、陸客觀光、海空直航、學歷認證,為馬英九執政後兩岸海基、海協兩會重啟協商奠定了基礎,並迅速獲得成果;從第四屆到第七屆的論壇,則進一步深化兩岸經貿合作,為簽訂兩岸投資架構協議(ECFA)發揮了保駕護航的功能。台灣次長級高階官員,以特邀代表身分與會,從而開啟了兩岸先在論壇提出議題、試探水溫、形成初步共識,再由各自代表帶回行政部門,循兩岸正式機制談判的交流模式,這對促進兩岸談判的進展與全方位交流,確實功不可沒。

2010年6月ECFA簽署後,緊接召開的第六屆兩岸經貿文化論壇,迎來該會歷史性的高峰;大會邀請許榮淑、范振宗等綠營人士,以及新黨、親民黨、中國統一聯盟、兩岸統合協會等代表與會,形成多黨際、跨藍綠的交流;台灣更派出經濟部次長、經建會副主委、教育部次長、文建會副主委等「特邀貴賓」與會。但民進黨立即開除了許榮淑與范振宗等人的黨籍,並限制黨內人士參與論壇,使論壇基本上仍侷限在和台灣藍營人士交流的格局;之後陸委會規劃成立了兩岸經濟合作委員會,作為ECFA後續協商的平台,兩岸經貿文化論壇逐漸由高峰期轉入停滯。更因後來陸續召開紫金山論壇、海峽論壇、兩岸和平創富論壇、兩岸和平發展論壇,加上已有的博鰲論壇,正如同前國安會秘書長蘇起所言,當時兩岸之間至少有20條溝通管道,使得兩岸經貿文化論壇的重要性不如以前。2012年馬英九連任後,由於兩岸和平協議在競選期間提出時,遭遇強大反彈;連帶和平協議也胎死腹中,此後的論壇顯得熱度衰退。

論壇走過光輝十年

回顧過往十年,北京當局推動論壇,實際上是依據2008年的「胡六點」作為最高指導原則。「弘揚中華文化,加強精神紐帶」是「胡六點」六個重點之一。國共論壇自從第三屆更名為兩岸經貿文化論壇開始,文化和教育交流議題一直是北京官方重點宣傳項目,顯示北京當局希望在兩岸達成經貿合作之後,能進一步擴大到交化、教育交流,尤其是兩岸媒體交流,並以此作為第五屆兩岸經貿文化論壇的主題。但由於馬政府面對來自民進黨越來越強大的反對壓力,兩岸文化協議無法推動,論壇更加顯得「郎有意,妹無心」,始終無法在經貿議題外有所進展。

原訂去年在河南鄭州召開的第十屆兩岸經貿文化論壇因九合一選舉,拖延至今尚未召開。此次會議基調原定為「回顧與展望」,北京方面希望雙方能就若干政治性議題在大原則上交換意見,但國民黨仍不希望碰觸政治性議題,又走回只談經濟議題的基調。國民黨原規畫由榮譽主席吳伯雄率隊,但國民黨九合一敗選後,朱立倫成為新任黨主席,兩岸論壇開不開?怎麼開?出現新的變數。

國台辦發言人范麗青說,近年來國共兩黨在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上,努力增進互信,保持良性互動,促進兩黨關係和兩岸關係發展,其中,兩岸經貿文化論壇發揮了重要作用,應該繼續辦下去,為召開第十屆論壇定調。如今萬事俱全、只欠東風,北京必須先搞清楚,朱立倫如何看待這個論壇?

國共互動待定調

去年6月,朱立倫以新北市長接見大陸國台辦主任張志軍,朱在會晤時向張表示,兩岸交流要發揮同理心,不只要「求同存異」,更要「求同『尊』異」,對岸應尊重台灣人民的想法、尊重台灣人民的決定。朱立倫也強調兩岸未來簽訂《服貿協議》、《貨貿協議》時,不能只是考慮受益者,也要從受害者的角度去思考,因為受害者失去的是他們的全部。

朱立倫在今年1月當選國民黨主席時,回覆習近平總書記賀函時,再度提及兩岸人民雖同屬中華民族,仍應「求同尊異」,持續努力拉近彼此的心理距離。和馬英九在2013年當選黨主席時,給習近平的回函相比,馬彰顯的是兩岸的「同」,而朱強調的是兩岸的「異」。然而,今年是二戰終戰70周年,大陸官民正紅火地紀念8年對日抗戰勝利,作為曾經領導抗日戰爭的國民黨政府,朱立倫如想和習近平會晤,很難在二戰歷史論述面前逃避,夾在台灣選舉壓力和調整好與北京「對口」的基調兩者之間,朱必須審慎出手。

由於朱立倫打算藉第十屆兩岸經貿文化論壇之便,實現「朱習會」,但他傾向論壇由郝龍斌副主席帶隊,他只專注在「朱習會」。問題是,國民黨面臨總統及立委二合一選戰的強大壓力,眼前甚至連總統候選人都提不出來,如果朱立倫冀望藉由「朱習會」拉高聲望,再推動黨內勸進來參選總統,恐怕將得不償失。因為和2005年連戰在「連胡會」時提出的和平五大願景相比,馬英九陸績發表的兩岸關係「16字箴言」,已經為藍營的兩岸政策定了基調,朱立倫如何能在當前藍營選情空前低迷下,提出更令北京認同的論述?

朱立倫的考驗才剛開始

事實上,從太陽花運動掀起的學潮顯示,馬政府在推動兩岸交流時,輕忽了必要的輿論動員和溝通,又缺乏論述能力,導致在面對ECFA被抹紅、抹黑時,毫無為政策辯論的能力。如今不僅《服貿協議》卡在立法院,《貨貿協議》也難過關,兩岸交流在立法院未通過兩岸監督條例前,確定是寸步難行。

去年頂新集團黑心油事件被炒得沸沸揚揚,連帶兩岸交流平台被污名化,所謂兩岸和平紅利財團化、政商勾結化,幾乎已成為媒體最常引述的論點。朱立倫與其想藉和對岸高層會晤來為自己參選加分,不如認真思考,當選民已清楚表達對兩岸政黨交流利益化、財團化的厭惡時,兩岸經貿文化論壇應如何調整、翻修,才能再迎來另一次的輝煌。

朱立倫不能學蔡英文般在兩岸政策上打模糊戰,或者拿香跟拜、討好公民團體,他必須提出藍營的兩岸政策新論述,反擊綠營的指控,才能再一次清楚地區隔開藍綠的選民偏好,這也才是朱立倫黨主席任內最大的考驗。

(作者係陸委會諮詢委員、兩岸政策協會副理事長)

2005年4月,中共中央總書記胡錦濤與中國國民黨主席連戰在北京舉行歷史性的會談,雙方就堅持「九二共識」、兩岸交流、兩黨對話等議題達成共識,推動兩岸關係走上和平發展的新軌道。在當前台灣政治生態發生重大變化的情況下,國共論壇和「朱習會」又成為熱門話題,再次證明兩黨和兩黨領導人之間的交流對兩岸互動的重要作用,而「連胡會」的開創性意義將彪炳千秋、永載史冊。

兩黨領導人歷史性握手

2005年4月26日,國民黨主席連戰破冰登陸展開了「和平之旅」,成為1949年後第一位踏上大陸的國民黨最高領導人。4月29日,胡錦濤總書記與連戰在人民大會堂舉行會晤,實現了國共兩黨領導人60年來的首次會談。正如胡總書記所指出的,「從你們踏上大陸的那一刻起,我們兩黨就共同邁出了歷史性的一步,這一步既標誌著兩黨的交往進入了新的發展階段,也體現了我們兩黨願共同促進兩岸關係發展的決心和誠意。」

「連胡會」是在兩岸關係劇變的形勢下舉行的。民進黨自2000年上台後就展開了一系列台獨挑釁行為,2004年陳水扁又通過操弄民粹實現連任,此後採取了更加激進的台獨行為,高喊「公投」、「正名」、「制憲」等,並制定了台獨時間表。「反獨」於是成為兩岸關係的首要任務,大陸在2005年3月14日出台了《反分裂國家法》,對台獨分子形成巨大的震懾作用。而為了向台灣民眾表達善意,為了聯合一切力量反制台獨,為了扭轉兩岸關係的危險形勢,中共毅然向國民黨發出了訪問大陸的邀請,實現了國共兩黨跨越海峽的「握手」。這打破了民進黨對台灣民眾的綁架,壯大了台灣內部期盼兩岸和平交流的聲音,打擊了台獨分裂勢力的囂張氣焰。

在該次「連胡會」上,雙方共同發表了「兩岸和平發展共同願景」,為兩岸關係發展奠定了基礎、指明了方向。首先,確立「九二共識」作為雙方協商的政治基礎。「九二共識」的核心「台灣和大陸同屬一個中國」,是國共兩黨在國家領土主權問題上的最大交集,也是兩黨展開一切對話的基礎和前提。其次,指明了解決兩岸難題的方向。由於歷史和現實的原因,兩岸之間還存在著一系列政治、經濟及台灣參與國際活動等難題,而「連胡會」指出了解決這些問題的原則和方向,為兩岸關係的發展開闢了廣闊的前景。最後,建立兩黨定期溝通平台。「連胡會」開啟了兩黨直接交流的新階段,為了使這種交流常態化,「連胡會」確定兩黨定期舉行「國共論壇」。

開闢兩岸關係新道路

「連胡會」促使兩岸關係發生轉折性的變化,特別是2008年國民黨上台後,兩岸關係走上和平發展新軌道,兩岸交流取得了前所未有的豐碩成果。

首先,國民黨在野時期,兩黨交流為兩岸關係改善積蓄了條件。由於當時兩岸執政黨之間處於隔絕狀態,「連胡會」開闢的兩黨交流管道而發揮了重要作用。兩黨領導人通過定期會晤就重大問題交換看法,「國共論壇」持續舉行,並在2007年改名為「兩岸經貿文化論壇」,兩黨的基層交流也日益活躍。國共兩黨對兩岸交流中的諸多問題進行了研究和探討,提出一系列針對性的措施。對於進口台灣農產品、台生在陸就讀等問題,大陸還單方面採取惠民和開放措施,向台灣民眾展示了充分的誠意和善意。這為冰封的兩岸關係「注入春天的氣息」,促使台灣支持兩岸關係發展的民意發酵,為國民黨重新執政營造了有利形勢。

其次,國民黨執政後,兩岸關係進入了和平發展的新階段。在2008年大選中國民黨以高票獲勝,馬英九成為台灣新一屆的領導人。此前馬英九就表示,連戰訪陸成果是未來推動兩岸關係最主要的依據,並把「胡連共同願景」寫入國民黨的政策綱領。在馬英九上任後,兩岸按照「連胡會」所設計的藍圖,攜手推進兩岸關係發展。

在政治上,兩岸多次就簽署和平協議、開啟政治對話等問題進行探討,2014年2月大陸國台辦主任張志軍和台灣陸委會主委王郁琦首次舉行會面,開啟了兩岸事務主管機構負責人的直接對話。在經濟上,兩岸交流更取得累累碩果。人民期盼多年的兩岸全面、直接三通開啟,兩岸簽署了包括ECFA在內的21項協議,兩岸經貿總額也不斷攀升,人員往來更屢創新高。在國際空間的問題上,台灣參與了世界衛生組織年度大會和國際民航組織。兩岸政治互信在此過程中也進一步加強,馬英九多次宣示「九二共識」,2013年更委託國民黨榮譽主席吳伯雄在會見習近平總書記時提出「一中架構」;而兩黨對話也持續進行,成為兩岸交流大潮中一道亮麗的風景線。

國共應繼續加強交流合作

當前,台灣政治生態丕變。2014年3月爆發大規模的太陽花學運,導致服貿協議遲遲難以生效,兩岸之間其他事務的協商也受到嚴重影響。2014年11月底,國民黨在九合一選舉中又遭遇遷台以來最大的潰敗,而民進黨執政版圖擴大到13個縣市,初步實現了「從地方包圍中央」的布局,極有可能贏得2016年大選。台灣局勢的變化對兩岸關係形成新的挑戰,在這種形勢下,更應當堅持「連胡會」所確立的方向,繼續推動兩岸關係前行。

一是繼續堅持「九二共識」。「九二共識」是兩岸關係之錨,兩岸過去所取得一切成就都是建立在雙方共同堅持「九二共識」的基礎上。然而,民進黨主席蔡英文頑固堅持台獨立場,拒絕接受「九二共識」,公然宣稱要「優先鞏固主權」。這將會破壞兩岸共同的政治基礎,導致兩岸關係「重新回到動盪不安的老路上去」。如果民進黨本著對民眾負責的態度,就必須正視「九二共識」的問題。

二是不斷深化兩岸關係和平發展。當前,兩岸交流中存在著「和平紅利」分配不均等問題,台灣中下階層、中小企業、中南部民眾獲利較少,而青年群體不僅自身缺乏安全感,也對大陸存在誤解。這是當前台灣政治生態發生變化的重要原因。因此,在兩岸交流中應當加強「三中一青」工作,擴大台灣基層民眾的受益面和獲得感,為青年的成長和發展提供舞台。面對各種波折,繼續深化兩岸關係和平發展才是更好地解決各種問題的最佳途徑。

三是持續進行國共兩黨交流。兩黨交流機制是兩岸關係穩定發展的有力保障。日前,國民黨主席朱立倫重申繼續兩黨交流的立場後,外界對國民黨繼續堅持「九二共識」更有信心,對朱立倫與習近平總書記的會面也有所期待。而一旦堅持台獨的民進黨上台執政,兩岸現有的溝通管道如兩會、國台辦和陸委會平台都將停止運作,兩黨交流機制將再次凸顯不可替代的功能。正如「連胡會」曾經扭轉兩岸關係局勢,「朱習會」也將為兩岸關係提供另一種選擇、開闢另一種前景,促進台灣政治生態和兩岸關係朝積極的方向發展。

(作者係中國社科院台研所助理研究員)

2014年12月9日,大陸國務院正式公布《國務院關於清理規範稅收等優惠政策的通知》(以下簡稱62號文),其中提出要「全面規範稅收等優惠政策」,此舉旨在「嚴肅財經紀律,加快建設統一開放、競爭有序的市場體系」。62號文在大陸並沒有引發太多的關注和討論,但在台灣島內卻掀起熱議,一些媒體將其影響稱為「62號文風暴」。

考察台灣的輿論可以發現,台灣商界對於62號文的出台感到相當擔憂,害怕投資優惠的取消和投資環境的變化會給台資企業帶來頗大的衝擊,有媒體稱「62號文令台商投資卻步」,有媒體標題更危言聳聽地稱「政府不講信用,如何招商引資」,也有媒體社論稱「大陸依法治國,台商是喜或憂」,更有台灣六大工商團體聯合上書中共中央總書記習近平,希望「新法不要溯及既往」。

62號文出台背景

62號文在這個時間出台,既有現實的考慮,更有深刻的時代背景。一方面,大陸的經濟發展進入到新常態,隨著調整經濟結構、產業升級和提升經濟品質的要求日益凸顯,大陸的經濟發展要由追求速度轉向追求品質。在此過程中,經濟發展也要由政府主導向市場主導轉變,要讓市場在資源配置中發揮積極的作用。另一方面,2014年10月,中共18屆4中全會審議通過了《中共中央關於全面推進依法治國若干重大問題的決定》,提出全面推進依法治國,要實現建設中國特色社會主義法治體系、建設社會主義法治國家的總目標。在此基礎上,大陸進一步提出了「四個全面」即「全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨」的治國理政總體框架。

可以說,62號文就是在這樣的社會條件下出台的,提出要「全面規範稅收等優惠政策」,這是一項具體的舉措,卻具有更為長遠的考量,其意在實現「一石三鳥」,即「有利於維護公平的市場競爭環境,促進形成全國統一的市場體系,發揮市場在資源配置中的決定性作用;有利於落實國家宏觀經濟政策,打破地方保護和行業壟斷,推動經濟轉型升級;有利於嚴肅財經紀律,預防和懲治腐敗,維護正常的收入分配秩序;有利於深化財稅體制改革,推進依法行政,科學理財,建立全面規範、公開透明的預算制度」。

事實上,大陸很多地方政府近年來由於過於強調和追求GDP效應,招商引資幾乎成了地方工作的「一號工程」,不少地方大力實施「全員招商」戰略,地方政府的政績考評也把招商排名,作為一個基本指標或重要考核指標。在政績考核的壓力下,很多地方政府在招商引資的過程中奇招、怪招迭出,甚至不惜大搞攤派,給各級官員定任務、壓指標,隨著任務年年增加和數額層層分解,各級各類黨政機關的官員也都被裹挾到這個過程中。

結果造成各部門本職工作被擱置,招商引資工作成為重中之重,有些地方甚至給法院也分配了很重的招商指標。除此之外,還有各種刺激措施紛紛出台,包括稅收返還、稅收優惠、財政補貼以及土地使用方面的優惠,一些地方發展產業園區經濟,卻在實際上形成了一種「開票經濟」。這種「全員招商」的弊端很多,地方政府違法做出承諾,鑽法律、政策上的空子,這也給投資者帶來經營上和法律上的風險。尤其,如果地方政府在招商過程中不規範操作,為了GDP和統計數字的卷面成績,不惜突破法律規定,繞著圈子來達到地方利益的最大化,這對於企業的經營者來說,其實是一把「達摩克利斯之劍」。

新常態與依法治國

62號文的落實,無疑會給一些行業帶來一定的影響,而針對某些企業可能是較大影響,甚至是「滅頂之災」,一些嚴重違反市場公平競爭的政府行為將得到一定的遏制。因為,如果任由地方經濟按照上述的邏輯發展下去,而各級政府卻不做出適當反應,那麼,這種為了追逐短期利益不斷惡化的趨勢只會愈演愈烈,因此,政府不得不痛下決心將其糾正不可。

俗語說:「出來混,遲早要還的!」因此,62號文的出台就是要實現「切實規範各類稅收等優惠政策」的目標,包括要統一稅收政策制定許可權,要規範非稅等收入管理,要嚴格財政支出管理。這是大陸法治發展的一個基本階段的必然要求。今年3月,大陸全國人大通過了《立法法》修正案,其中一項重要的修改就是要落實「稅收法定原則」。這是大陸首次在立法中明確了稅收法定原則,對大陸的財稅法治建設是一個質的進步,也對促進依法治國和基本權利保障,具有舉足輕重的影響。

大陸承諾會維護台商權益

62號文並非針對台資企業和台商,但是台商和台資企業卻倍感壓力,主要是因為對於此文件的執行,會給在大陸的投資和經營帶來多大衝擊和影響尚不確定。有的台商還擔憂,地方政府在把握、甄別企業享有的優惠條件時,可能對台商不公平。

其實,該文提出全面清理已有的各類稅收等優惠政策,「通過專項清理,違反國家法律法規的優惠政策一律停止執行,並發布檔予以廢止;沒有法律法規障礙,確需保留的優惠政策,由省級人民政府或有關部門報財政部審核匯總後專題請示國務院。」同時,還提出要「建立評估和退出機制」,並非簡單的一刀切,而是進行分類,針對不同的情況來做出不同的處理方案,其中對於那些「不符合經濟發展需要、效果不明顯的政策」,要有財政部牽頭會同有關部門提出調整或取消的意見,並報國務院審定。

因此,對於62號文清理規範稅收等優惠政策,要從其積極的方面來解讀和認識,這對於大陸管理部門來說,可以促使其清理門戶、摸清家底、排除水分;對於被管理的物件來說,這種規範化的趨勢也是必然的要求,也促使企業經營者注意預防和避免企業發展中所面臨的法律風險。

3月15日,李克強總理在記者招待會上,結合台灣TVBS記者的提問,做出答覆:「請你傳遞一個帶有『定心丸』的消息,就是大陸將會繼續維護台資企業和台商的合法權益,保持對他們的合理優惠政策。」這對於台商和台資企業來說,無疑是一個明確而積極的表態。但是,62號文也是一種督促與警醒,台資企業和經營者應該正視大陸經濟發展到目前階段的「陣痛期」,積極轉型和升級,帶領企業走向良性發展的長久之道。

(作者係南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心主任)

近期,海峽兩岸的政界、學界和新聞媒體一直為M503航線議題爭論不休。尤其,在大陸決定暫時不啟用W121、W122和W123等三條航線,但確定要於3月29日開始啓用M503航線後,台灣對於M503航線的質疑再起,具體表現在以下三個疑問。

背後是否隱藏政治考量?

關於M503航線,中國大陸其實醞釀已久。早在2007年就已經向國際民航組織正式提出申請,但由於當時A470的航線並未像今天這樣繁忙和壅堵,因而後來被暫時擱置。

近年來,隨著兩岸關係逐漸邁入「大交流、大合作、大發展」的新階段,兩岸人員往來的頻度和密度也在逐年增大。例如,2014年兩岸人員往來再創歷史新高,達到941.1萬人次,同比增加16.52%,其中,台灣居民赴大陸536.6萬人次,大陸居民赴台404.6萬人次。大陸居民赴台旅遊達到322萬人次,同比增加47%。

兩岸人員往來迅速增加,自然對兩岸交通運輸能力提出了更高的要求。例如,2009年,A470航路月均流量為16,796架次,日均流量為542架次,雖然當時就已經超過了國際民航組織規定的流量標準,但還基本可以正常運行。近年來,該航路流量迅速增長,至2015年2月,月均流量已達34,187架次,日均流量達1,221架次,日均增長量達到125.28%。

顯然,目前承擔著輸送兩岸人員往來任務的A470航線已經超負荷運轉,甚至接近臨界點。根據國際慣例,一條航線如果日流量超過400架次時,就要考慮進行分流,而A470航線的最高峰已經達到了1,200架次,遠遠超過國際上的通行標準,甚至已經達到國際通行標準的3倍。

顯然,A470航線已經到了嚴重飽和的程度,解決的唯一方案就是畫設新航線,開闢新航路,這也是世界上各大航空國家解決類似問題的唯一方案。

因而,大陸畫設M503航線並不是出於特定的政治考慮,也不是一時興起的臨時決策,而是有著客觀的現實需求。誠如民航局空管局局長車進軍表示,大陸啟用M503航線「完全是基於經濟發展、民生為重和飛行安全的需要,沒有其他考慮」。

是否太接近台海中線?

中國大陸宣布準備啟動M503航線後,台灣有關方面一度強烈反彈,給出的理由是該新航線過於靠近「海峽中線」,因而會危及台灣安全。

其實,這完全是一種誤解。大陸長期以推動兩岸關係和平發展和促進台海地區和平穩定為己任,不會也不可能以一條新畫設的航線改變兩岸和平發展的大好趨勢。M503航線過於接近「海峽中線」的說法更是難以成立。

「海峽中線」本身是一條並不存在的「中線」。如果從歷史上來追溯的話,所謂「海峽中線」並不是台灣畫定的,當然也不是大陸畫定的,而是由美國憑空捏造出來的一條「虛幻神秘線」。1954年台美簽定「共同防衛條約」時,美軍基於控制衝突規模等考慮,主動畫設了一條「海峽中線」,要求台灣軍機、軍艦必須在這條線以東活動,否則美國就有權拒絕「協防」台灣。

對於美國畫設的這條「海峽中線」,台灣當局並不完全認可,在1950年代中期,台灣空軍幾乎每天都會跨越「海峽中線」活動。中國大陸當然更不可能承認這條「海峽中線」的存在,因為,台灣海峽本來就屬於中國領海的重要組成部分,並不存在所謂的畫界問題。

既然「海峽中線」只是一條由美國虛擬的心理防線,對於兩岸而言,安全價值有限,它的存在本身就有許多問題,因而M503航線過於接近「海峽中線」的說法自然也就有點牽強了。

退一萬步來講,即便台灣方面願意接受「海峽中線」的說法,M503航線過於接近「海峽中線」的論調也並不能成立。因為,按照國際民航組織的有關規定,航空航線安全邊界線是10公里,M503航線的原有邊界線是4.2海浬,加上6海浬,現在已經達到了10.2海浬,大約相當於18.9公里,遠遠超過國際公認的安全標準線。因而,沒有任何道理再去質疑。

是否會衝擊台灣安全?

2015年1月,大陸正式宣布畫設M503航線後,部分人士誤以為這是大陸單方面的決定,或將威脅台灣防空安全。

其實,M503航線的劃設並非大陸單方面的決定,在此之前,大陸一直積極與台灣有關方面溝通,兩岸「兩會」就此還進行過兩輪協商會談。而且,M503等4條新航路也都是大陸依據公開透明的原則,積極向有關國際組織申請備案得來的。M503航線是經國際民航組織正式批准的,也是國際民航組織指定的代碼,因而開通M503完全符合相關決定,絕非大陸片面決定。連台灣交通部政務次長曾大仁都承認,「大陸依照國際民航規定提出新航線的畫設,並沒有違反規定」。

關於M503航線會給台灣安全帶來隱患的說法,也有待於進一步商榷。事實上,M503航線的安全性是經過權威評估的。早在2007年,中國大陸就與美國等國家的航空專家合作完成了該航線的設計與評估,並獲得國際民航組織核准。該航線運行的精度、安全性能及可靠性等,都完全符合國際規範。

為了進一步提升這條新航線的安全性,大陸空管部門還專門制訂了相關運行技術措施和應急處置程序,以便遇到突發事件可以妥善處理。在實際運行中,空管部門還將與相鄰管制區加強溝通,充分保障運行安全。為了不對台灣方面構成安全隱患,大陸空管部門還訂了相關規定,要求航空器遇到緊急情況時控制在航線以西,不會向東偏航,也就是不會向台灣方面偏航,因而不會對台灣的安全帶來任何隱患。

為了維護台灣方面的安全,大陸還同步採取了多項其他措施。例如,大陸為顧及島內金門、馬祖等離島空域安全,W121、W122和W123航線均已避開這些空域,尤以廈門起點的W123航線,先向南飛再轉東南,完全是為了避開金門起降航線。而且,M503航線還將飛行高度設置為不低於2.7萬英尺,而台灣民航機飛行高度卻在2.4萬英尺以下,二者可以高度區隔。島內航空業者也承認,若使用大陸新畫設的M503及其三條支線航路航線,會比現有兩岸航線更方便,而且不會帶來任何安全隱憂。

換個角度來思考的話,如果未來M503航線正式運行後,台灣海峽上空每天將會有數千架民航飛機飛行,這將極大地降低台灣海峽發生軍事衝突的風險,這對於維持台海地區的和平穩定與繁榮,可帶來巨大的保障。從這個意義上講,M503航線的畫設不但不會衝擊台灣的安全,而且還會為維護台灣的安全注入強大的動力。

其實,台灣有關方面有意質疑和反對M503航線,其反對的對象並不完全是M503航線,而是有意借題發揮,向馬英九發難。例如,深綠的台聯黨就抨擊稱,M503航線是馬政府大陸政策的最大失敗,馬英九必須負起歷史責任。民進黨也表示,該事件凸顯出兩岸必須在相互尊重之下進行充分的溝通協商,才能避免不必要的誤解與爭議。言外之意,就是污蔑馬政府在與大陸協商上,沒有得到應有的尊重。這顯然是一種不實的污蔑和抹黑。所以,這場鬧劇的背後,隱藏著濃郁的政治操作,不能簡單地將之看為一次關於航線的爭論。

目前,在兩岸多輪協商和共同努力下,M503議題已經部分得到解決。期待著兩岸能夠以此為新的起點,推動兩岸關係能夠繼續行穩致遠,也期待著M503航線能夠成為兩岸的和平通道,兩岸同胞都能夠從中獲益。

(作者係首都師範大學歷史學院博士後)

要為一本超過550頁的書寫書評,原本就不是一件容易的事;而如果這本書正好又是你的老師的作品,那這個書評更是難如登天!

蘇起老師這本《兩岸波濤二十年紀實》,光是看書名便知,這是一個有關兩岸關係,全世界最難理清頭緒的關係,20年的變化過程。蘇起老師則是因其兼俱學者與官員身分、縱理理論與實務之便,把這個經緯萬端的走勢舉重若輕地放在550頁中。無論如何,可以確定的是,在未來一段非常長的歲月中,想要了解冷戰結束後,到台灣二度政黨輪替前,這一段時間內兩岸關係的變化,蘇起老師這本書,必然是不可或缺的經典。

這本書所用的資料非常多,僅是註解就高達600個。但引用數據非常清楚,例如台灣與鄰近亞太國家經濟發展的相關數據;而且對一些原先台灣社會中似是而非的說法提出清晰的觀點,例如,中共隔海對台部署飛彈,在陳水扁時期一直被扁政府用來證明中共對台灣人民的敵意;但從來沒有人很清楚地把部署飛彈的前因後果講清楚;本書旁徵博引,用數據很清楚地告訴讀者,是因為李登輝訪美。

其實,在李登輝訪美一事上,本書給了一個公平的評價,書中說,台灣人民「在乎的是,這是中華民國元首第一次訪問美國,李登輝為在台灣的人爭了一口氣。光憑這件事本身,李登輝就收割了幾年來台灣民主化與務實外交的豐美果實。他的光環遠遠蓋過許多其他曾在這兩大工程上犧牲奉獻的人。」這段話所要講的是,李登輝為了打破他本人對林洋港的承諾,不競選「第一個台灣人總統」,一定要一有個耗費再多資源、成本,也在所不惜的眩目光彩,才能夠打破八大老所見證的政治承諾。所以,李登輝不惜一切代價地訪美,卻種下了台灣漸次衰敗的深遠根由。

現今兩岸關係中,影響最為深遠,但卻一直未完整浮上檯面的,就是李登輝所搞出的「兩岸的特殊的國與國關係」,也就是一般所指的「兩國論」。這個從1999年7月9日被李登輝公開後,一直到現在還陰魂不散的東西;對憲法的傷害,對兩岸關係的傷害,對美國與兩岸之間關係的傷害,都是罄竹難書。本書大概是目前為止,把這段幾乎令兩岸兵戎相見、把美國拖下水的「兩國論」的來龍去脈,鈎勒得最清楚的著作了。其中包括「兩國論」的緣起、何人所草擬、包含內容、意圖與事後的發展、在外交上的配套,乃至在隨後修憲上的意圖作法,以及可能的後果評估。

其實,情況還不止於此,當時被各方否認的情況也在書中一一還原現形。其中甚至包括美國在台協會已經開始進行撤僑準備計畫。「兩國論」所引爆的嚴重後果,到現在,都還極少為外人所知。

本書在這個面向上,早已超出「紀實」的範疇,而留下了一段相對完整的史料,讓後人可以在了解兩岸關係,乃至東亞安全結構的過程時,有一份彌足珍貴的資料可依循。

在李登輝之後的陳水扁時代,兩岸關係的發展,完全受到蔡英文所主導的所謂「國家安全網」的抵制。這個大致是沿襲李登輝「兩國論」的概念,進一步發展,希望把「兩國論」全面具體落實執行,從主權論述到行動綱領都齊全;希望能夠包山包海,用政府的力量,去全面管控兩岸關係的發展;換句話說,就是要用官方的力量管控一切。此一作法與意圖,外界迄今可能都並不清楚,但這對台灣早早退居亞洲四小龍之末,卻有高度的關聯性。本書對此也有清晰的解釋。

最重要的是,蘇老師在本書裡,提出一個完整的觀察架構(這個架構並非在本書裡首度提出,而是在本書的前一個版本,名為《危險邊緣》書中首先提出,但本書做了大量的修補,使其更為完善)。這個架構是用十條交錯相互影響的脈絡,來觀察陳水扁時代的兩岸關係。其中五條是「兩國論」的建議執行,另五條則是在「兩國論」的基礎上,更往前行。掌握了這樣的一個架構,可以把扁時期爭議不休、錯綜複雜,且令人眼花撩亂的兩岸關係做一個清楚的歸納;從意圖到結果。

在寫此書評的當下,貴為民進黨主席的蔡英文,在過去20年兩岸關係發展中所扮演的角色,更清楚地呈現。從這個角度來看,蔡英文的確欠大家一個解釋;從過去到現在,她到底做了什麼?而就未來,她的意圖,是要把台灣帶往哪裡去?

(作者係資深媒體人)

2005年4月26日連戰以國民黨主席的身分率團展開「和平之旅」,開啟1949年以來國共交往的新頁,也為大陸的對台政策找到一個最大的落點,而具體將雙方連結在一起的扣環則是「九二共識」。自此,「九二共識」一直是大陸對台政策的底線,也是國民黨與民進黨區隔的重要利器,國民黨2008年跟2012年的大選勝利,都有相當部分得力於此。但「九二共識」是以口頭的方式表述,先天穩定性有所不足,台灣內部的爭議始終不斷。

習近平3月4日一席話不僅強調「九二共識」不可取代的重要作用,還說「如果兩岸雙方的共同政治基礎遭到破壞,兩岸互信將不復存在,兩岸關係就會重新回到動盪不安的老路上去。」據媒體報導,他還說出「基礎不牢,地動山搖」的警語,提早點燃了台灣2016年選戰的熱門話題。

對蔡英文的壓力

蔡英文2012年的挫敗,一般都歸之於不承認「九二共識」,2016年捲土重來,還是會而且已經碰上老問題,壓力依然不小。

不過,2014年11月底的選戰中民進黨為首的在野勢力空前大勝,似乎預示著六年多來,老百姓在馬政府兩岸政策上,見不到預期的積極正面成果。照最近台灣的民心狀態來看,「九二共識」在下次選戰中的支撐力道未必能再像2012年,而有一種「先把國民黨拉下來再說」的氛圍。

若無意外,2016年的總統大選,民進黨可能贏取大位,立委泛綠陣營也可能過半。因此,蔡英文面臨的第一關,可能就是陣營內部對「九二共識」不願意讓步的壓力。

綠營學者認為:「陳水扁沒有承認兩岸同屬一中,但是兩岸也沒有戰爭。」這種想法代表民進黨內部的普遍認知,不過,以「沒有戰爭」作判斷標準,似乎太過輕鬆,在事態發展到戰爭之前還可能出現各種嚴峻的情勢,恐怕等不到開戰那一天,台灣的經濟與民心已經崩潰。同時,大陸的經濟與軍事實力在最近六、七年快速大幅增長,現任領導人的性格與底氣大異於前任,過去沒做到位的事,可能因客觀條件與主事者主觀意志的不同,已不可同日而語。深入考慮新情勢,才是符合事實的論證方式,也才是真正務實之道!

習近平的壓力

「基礎不牢,地動山搖」既然已經出口,想要達到的目標不外乎是讓否定「九二共識」的人在2016年選不上總統,要嘛國民黨當選,要嘛民進黨候選人改變立場後當選,不過,盱衡目前的台灣民情,不能排除可能發生令習近平失望的情況,亦即民進黨的候選人在不接受「九二共識」的情況下當選。

假使失望的情況發生,大陸出手就必須具備「地動山搖」的效果,否則就會影響其威信,又鼓勵了所警告的對象,讓問題更加棘手。一旦出現「地動山搖」的跡象,美國人可能出手協調,大陸若接受,則一樣影響其威信且鼓勵台獨氣焰,並欠美國一個大人情。若不接受,則價碼升高,風險也會隨之上升,對大陸而言,會比香港占中更難處理,這些潛在不利的可能性,恐怕是大陸當局最大的壓力所在。

對國民黨的壓力

國民黨雖一向承認「九二共識」,但將其界定為「一中各表」,而「一中各表」具有「兩個中國」的風險或弦外之音,在大陸實力不足之時,或許衝著「一中」,勉強閉眼不看「各表」。時移勢變,大陸胳臂腰腿變粗之後,「各表」就愈來愈成為大陸的眼中釘或肉中刺,更容易被民進黨揭穿其虛假性,效益遞減。國民黨最應該當心的是,大陸傾全力逼使民進黨接受「九二共識」,如果哪天民進黨想通了,接受「九二共識」,採行「一個中國的戰略」,屆時國民黨的存在價值何在?

有人會說,民進黨不可能改變,所以國民黨不用擔心。兩岸情勢詭譎多變,大陸的實力越來越強,民進黨諸君難道不會委屈轉進,徐圖發展?

2008年馬英九執政以來,兩岸互動趨於熱絡,但一般民眾並未享受到「有感」的實惠,資金快速外移,兩岸紅利落入特定人士的口袋,返鄉「鮭魚」變成了「鯊魚」,再加上馬團隊執政失敗與有心人士的藉機煽動,國民黨內「藍皮綠骨」重新得勢,在在都對這種負面情勢推波助瀾。

「九二共識」在2016年大選究竟還有多大的魔力,實在令人好奇。習近平的發言究竟能不能一錘定音,勢必要到開完票才會揭曉。如國民黨候選人當選總統,「九二共識」的效力應該還能支撐一段時日;若是小英當選總統,「九二共識」恐怕就會是兩岸必須共同面對的挑戰與課題!

(作者係政大國發所博士)

一貫主張「穿裙子不能當總統」的獨派大佬辜寬敏3月18日居然改口了,他表示,將「無條件支持」蔡英文代表民進黨問鼎2016年的總統寶座。辜寬敏的轉向其實並不讓人意外,因為早在他1972年從日本返台與蔣經國「共商國是」時,就可以看出他是一個「能屈能伸」的人,有趣的是,他在支持蔡英文的發言中說,未來民進黨倘若執政要派代表去大陸交涉,他希望能以顧問的身分參與其中。

看到辜寬敏最後的「請託」,讓人不禁啞然失笑,倘若辜寬敏真成為民進黨政府的兩岸談判代表,那就形成了國、民兩黨都以辜家為代表,進行兩岸談判的奇特現象。

近小人遠賢臣

辜家遊走兩岸可說是其家族傳統,早在辜振甫與辜寬敏的父親辜顯榮時就開始了,辜顯榮靠著帶日軍進台北城而發跡,在日本殖民期間靠著協助殖民者獲取諸多利益。辜顯榮作為日本的御用紳士,除幫殖民政府穩定台灣局勢以外,更替日本人到大陸上奔走,向蔣介石推銷「日華親善」,辜家兄弟可說完全承襲了乃父之風。辜顯榮於1935年逝世,10年後台灣光復,但辜家並沒有因此而家道中落,反倒因過去與蔣的良好關係而繼續飛黃騰達,成為國民政府底下的紅頂商人。

反觀日據時代維持民族氣節的祖國派,他們的境遇比親日派可說是淒涼至極。最尊崇孫中山的蔣渭水,在台灣光復後,並未受到國民黨的任何重視,一直到他逝世75週年的2006年時,才有了一個「蔣渭水紀念公園」,比起紀念辜顯榮的「榮星花園」晚了38年。而繼承蔣渭水遺志的林獻堂,在光復後也未獲國府重視,僅當選台灣省參議會參議員,最後客死異鄉病逝於日本東京,相比於漢奸吃香喝辣,志士們可說是被打入冷宮、受盡委屈。

沒有轉型正義

國民黨重用親日派、疏遠祖國派,給台灣社會帶來諸多不好的影響,最大的壞處就是無法完成轉型正義。日據期間不管是被迫或自願,親日派都靠著巴結殖民者獲得許多好處,鹿港辜家若非辜顯榮在兵荒馬亂時助日軍一臂之力,哪有機會晉升台灣五大家族之一?

辜家財富的累積也是因為台灣總督府,授予其鴉片、樟腦和鹽的專賣特權所致,辜家等於是透過協助日本人剝削台灣人而致富,台灣光復後即使不清算其為日本效力的罪行,也該清算其在日據時的不當得利吧。沒想到,辜家雖然在三七五減租時損失了大筆土地,但靠著政府給的國企股票,非但未受害,還因主動交出土地,成為土改良好的樣板,辜振甫更被聘為經濟部顧問,繼續在台灣政商圈中獨領風騷。

沒有愛國教育

國民黨既然靠著漢奸來維持台灣的穩定,自然對於台灣的抗日歷史不予重視,因為倘若一旦提起台灣抗日史,那愛國主義者勢必要問,那些當年心向祖國的祖國派今安在哉?為何廟堂之上只見昔日漢奸,不見愛國志士?因此,國民黨只得以「不褒揚、不追究、不紀念、不教導、沒有紀念館」,這「四不一沒有」的方式來處理台灣抗日歷史問題。

隱善揚惡的結果,使得台灣社會是非不分,當國民黨權威猶在時,昔日漢奸乖乖臣服於國民黨的庇蔭,等到國民黨衰弱時,親日派又成為台獨分子,開始對國民黨大加攻擊。由於年輕一代對過往抗日歷史的記憶早已模糊,使得台獨可奪取對日據的話語權,將日據時代美化為「美好年代」,所有台灣人英勇抗日、親日漢奸為虎作倀的歷史都被輕視淡化,日本殖民者的「建設」、「教化」則被大書特書,國民黨被人從根刨起踹下廟堂。

莫蹈國民黨覆轍

國民黨或已在中國歷史的舞台上黯然退場,但令人憂心的是,近年來民共交流成為熱門議題,大陸有些人把與綠營人士交流,當作重大的突破與成功,結果台灣一堆獨派譏笑統派說「我們搞台獨又如何,大陸還不照樣跟我們交流」,許多台獨商人更在大陸大發利市後捐款給獨派搞台獨運動,台灣的政治天平持續向獨派傾倒。

自1895年台灣割讓以來,台灣與大陸真正連結的時間只有1945到1949的四年,在國民黨的錯誤教育下,先未對過去日據時代反祖國的殖民教育進行轉型正義,1949年之後又在台灣大肆推行反共教育,讓走火入魔的反共教育成為反華的土壤、台獨的溫床。如民共交流不堅守一中立場,極可能讓這個溫床繼續保溫,造成兩岸即使在未來統一,台灣還是有可能成為中國邊疆的難治之地,對全中國的穩定造成不良影響。大陸方面應記取歷史教訓,莫蹈國民黨漢奸治台的覆轍。

(作者係中國文化大學歷史系博士生)

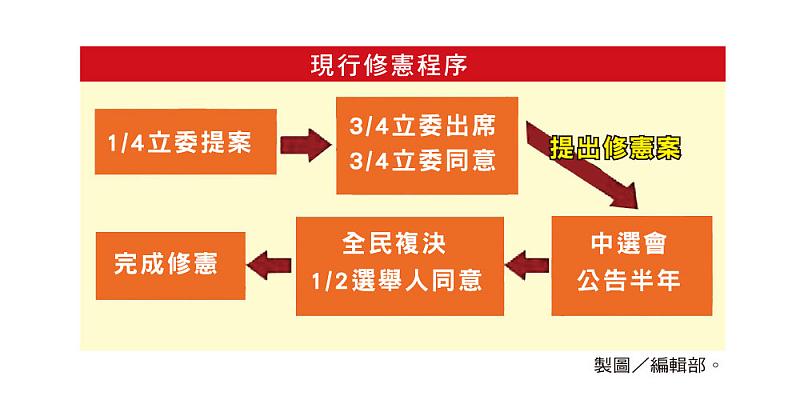

台灣停止動員戡亂時期後,修憲提議不曾停止過,1991年至2005年進行過七次修憲。2005年後雖仍有修憲提議,但因修憲方式改由立法院提案,再交公民複決,門檻提高,政黨迄今未對修憲議題有共識,因此,十年沒有修憲。

2014年九合一選舉國民黨大敗,新任黨主席朱立倫競選時提出修憲議題,包括內閣制取代現行的雙首長制、降低投票年齡到18歲、降低政黨門檻到3%、推動不在籍投票、檢討單一選區兩票制等,引發討論熱潮。

相對而言,民進黨陣營一直存在修憲聲音。但朱立倫的內閣制修憲主張,被聯想為衝著蔡英文而來,至於民進黨現階段較屬意修改立委選舉制度為聯立制,增加席次分配,因此民進黨雖然順勢接受修憲提議,但主張需由各政黨與公民團體召開「國是會議」凝聚修憲共識,既可符合公民參與的氛圍,也可拉攏各團體向國民黨施壓。

藍綠各有修憲主張

在政府體制方面,國民黨希望改回權責相符的內閣制,但有人主張多數黨立委組閣的內閣制,有人主張直選總統應保留國防、外交、兩岸關係等權力,還有人主張只要恢復立法院的行政院長任命同意權;至於民進黨則不同意閣揆同意權,但建議行政院可提信任案,廢除監察院與考試院,不過國民黨只同意大法官、監察與考試委員人數減半而已。

選制方面,兩黨對於降低投票年齡到18歲較有共識;至於民進黨主張讓區域及不分區立委同為79席,採用政黨選票分配席次,國民黨只表示可降低政黨分配席次門檻到3%、立委兼任官吏時可增加區域及不分區立委同為75席;此外,國民黨提議的不在籍投票,民進黨則不支持。

至於民進黨有人主張修改國號、領土、國體,或刪除憲法增修條文前言等,國民黨堅決反對,民進黨也沒有力推。此外,民進黨中央希望召開國是會議,容納各社會團體的聲音,但國民黨主張國是會議由總統召集,且認為修憲時程急迫,只要在立法院討論即可,所以雙方沒有共識。

修憲程序方面,民進黨希望提案門檻降低為立法委員三分之二出席、三分之二同意,還賦予公民連署修憲權、降低公民複決門檻;李登輝更提出「兩階段修憲」,先降低修憲門檻、通過有共識的修憲案。但國民黨表示不能贊同。

依據中央選委會的規劃,2016年1月16日進行總統與立法委員選舉,如果修憲公投要和大選合併舉行,讓投票的公民人數較有機會超過門檻,立法院就必須在2015年6月之前完成憲法修正案的提案程序。

應降低修憲對兩岸的影響

嚴格來講,台灣近期要完成修憲,除了有時間壓力之外,立法院兩大政黨要達成共識,過半數公民出來投票且投下同意票,機率並不高。可是,憲法還是有可能修改,重點是如何修改,修改後是否會影響兩岸關係。

從太陽花學運、九合一選舉後的社會氛圍看來,要求公民直接參與、經濟分配平等的聲音不斷,因此,不論是維持現行偏向總統制的雙首長制,或改為內閣制,甚至修成總統制,不論是行政權、立法權合一或分立,都要面對更高漲的民意、更多元的聲音。

在立委選制方面,如果從現行的並立制改為德國的聯立制,又增加不分區席次,降低政黨分配席次門檻,則雖更符合選票與席次的比例性,但立法院的政黨或政團數目勢必增加,一定會加重立法院本身,以及行政與立法之間的協商負擔。這也會使大陸在處理兩岸關係上,不能只針對行政部門或立法部門、政黨或政團,而必須更開放地面對民眾,落實「三中一青」利得,爭取最大多數民眾的肯定。

中共18屆4中全會通過了「依法治國」決定,自應依法落實《反分裂國家法》第六條規定:維護台灣海峽地區和平穩定、鼓勵和推動兩岸人員往來、經濟交流與合作,教育、科技、文化、衛生、體育交流、共同打擊犯罪,依法保護台灣同胞的權利和利益。大陸近期對《62號文》即依此精神妥善處理,同時也應相對減少提及第八條的「非和平方式捍衛主權」,落實「兩岸一家親」,則即使台灣未來修憲,也不至於修出衝擊兩岸關係的條文。

今年3月4日,習近平在「胡四點」提出十周年當天,同樣前往全國政協會議的民革、台盟、台聯的小組聯組會,提出「四個堅定」:走和平發展道路、堅持共同政治基礎、為兩岸同胞謀福祉、攜手實現民族復興。相對於十年前台海的險峻情勢,現今兩岸交流更緊密,如果大陸能從正面的角度推動「四個堅定」,則台灣多數民眾將會是兩岸和平穩定發展的支持者。

(作者係成功大學政治系暨政經所副教授、成大兩岸統合研究中心執行長)

台北市長柯文哲3月7日在慶祝婦女節的「性別議題公共論壇」中,因為脫口說出台灣「進口」30萬「外籍新娘」,把女人比作貨品,現場譁然,一連數天成為新聞焦點和網路熱門話題,支持和反對的言論都汗牛充棟。更有「婦運大老」善心大發,跳出來緩頰,稱之為「口誤」,完全有別於以往的犀利,構成台灣婦女節最奇異的風景。

或許柯P並無意公然侮辱新移民女性,但心中存在已久的性別和種族歧視,在不經意間流露出來也是事實。台北市社會局為創造「百日維新」的績效,設計了大量婦女節活動,最後竟然被一個負面用語掩蓋,著實令人扼腕。

當時我也在論壇現場,擔任上一場的引言人,提出一個嚴肅的性別議題:台灣的性別政策雖然雷厲風行,也宣稱和國際接軌,事實上卻移花接木,扭曲聯合國、歐盟等正式文獻裡的性別定義,在政策內容和執行方法上也未經嚴格檢驗,耗費了龐大行政資源,卻缺少實效。不過,因為會議時間受到壓縮,我的那一場還未進入討論階段,柯P就在記者、攝影器材簇擁下浩浩蕩蕩進場了。頓時柯P的一顰一笑成為會議焦點,鎂光燈對著他一人閃個不停,所有其他的一切都變成了陪襯。

柯P的「進口外籍新娘」掀起波濤;但他的另一段話更令我憂心。他說,碰到性別議題便腦袋空空,看大家喜歡怎樣,再依據民意、價值、專業做判斷。

這是典型的柯式直白發言,但在其他場合,我也聽到不少高階政府官員說過類似的話,意思是他們不懂「性別」、不敢招惹性別議題,也不想試圖理解、對話,於是高舉白旗投降。

台灣的婦女運動在過去短短20年間,通過不少獨步全球的法律,也建立了全國性的監管機制,和這樣貫穿藍綠官員的政治態度不無關聯吧?然而,在堂皇的文字、堆積如山的表格下,有誰來關心政策內容、執行的手段和成效?誰又在乎定義和目標?那些閃光燈照不到的地方!

這不是我第一次當面聽到柯市長說,妳們喜歡就好。但是我卻高興不起來,因為在民意如流水和民意多元化的今日,我不知道他所標舉的民意,是經過什麼樣的方法和程序收集的?誰代表民意?誰為民意負責?

台灣的性別機制和法規很多,從國內外請來的性別專家不可勝數,也十分權威,可以在官方會議中「垂詢」、「指示」、甚至聲色俱厲地斥責政府官員,把他們嚇得皮皮剉。但性別、性別平等、多元性別這些常常掛在口上的名詞,卻始終缺乏充分的討論和明確的定義。

無論聯合國、歐盟或其他國家的相關法規,都開宗明義清楚定義「性別」或「性別平等」,台灣雖口口聲聲與國際接軌,但在最基本的定義工作上卻脫軌了,避免下定義,卻又迂迴地改變國際通用的定義。在官方文件中,引用聯合國定義的「性別主流化」(gender mainstreaming)時,自作主張以「不同性別」、「多元性別」取代原文的「女男」(註1);引用1995年世界婦女大會北京宣言時,竟擅自加入要求各國「以性別議題取代婦女議題」的顛覆性文字(註2) ;翻譯聯合國CEDAW所公布的《消除所有形式對婦女歧視公約》三大原則時,竟然改寫了三原則,增加了一原則(註3)。其勇氣與創意令人難以置信!10多年來,這些指示與方針就這樣從中央下令到地方,被奉為圭臬,沒有人質疑。然而,定義模糊與內容矛盾、隨興的政策,卻使執行業務的基層公務員無所適從,行政機器空轉、資源虛耗。

政府或許並非故意出軌,只是,當決策者都放棄職守,聰明的腦袋變空了,盲信外部「專家」,政策便意外出軌,而民意最後只有回到叢林去決戰了。

(作者係前台北市社會局局長)

註:1.聯合國經濟暨社會理事會(ECOSOC第1997/2號決定)對性別主流化定義為:在政府各層級、所有業務進行立法、政策或方案制定期間,同時衡量其對女男的影響,這個過程即是性別主流化。這樣做是為了在規劃、執行、評估、管考所有政治、經濟、社會領域的政策及方案的各階段都融入女男關注的重點和經驗,使女男平等受惠,中止不平等。最終達到性別平等的目標。(顧燕翎譯),行政院推動性別主流化實施計畫(2014至2017年度)則稱:性別主流化是一種過程,讓性別意識/觀點融入思考、制定與執行政策,讓性別主流化工具成為執行業務常規。性別主流化是一種策略,將女性及男性所關心的事務與經驗同等納入考量,做為政策規劃、執行、評估、管考的重要依據,確保不同性別同等受益。性別平等為最終目標,讓不同性別均能公平合理地取得與享有社會資源及參與公共事務的機會,以反映其多元的需求和意見。

2.上述計畫稱:北京舉辦第四屆世界婦女大會,通過「北京行動宣言」,正式宣示以「性別主流化」作為行動策略,要求各國將性別平等作為政策主流,以性別議題取代婦女議題。

3.CEDAW核心原則:平等、不歧視、國家責任。行政院婦權基金會CEDAW手冊(2012)則表示:1.讓女性享有完整人權;2.清楚界定歧視女性的定義;3.政府要承擔消除歧視的責任;4.鼓勵民間團體參與監督。

2005年4月26日,連戰以國民黨主席身分破冰登陸,並於29日與中共總書記胡錦濤舉行國共60年來首度會談,達成「五項共同願景」,至今已屆滿十年。

回顧過去十年,「連胡會」不僅開啟了國共黨際交往的新頁,也扭轉了兩岸關係局勢。瞻望未來,國民黨能否克服近來出現的不利於其繼續執政,以及兩岸關係和平發展的各種因素,成為關注的焦點。

「連胡會」後,國共兩黨立即建立了定期的溝通平台,2005年8月馬英九接任國民黨主席,將「五項共同願景」納入黨綱,及時打擊了台獨分裂勢力的囂張氣焰,「九二共識」也自此成為國、民兩黨最重要的區隔,國民黨2008年與2012年的大選勝利都得力於此。

馬英九2008年執政後,實現了「五項共同願景」中的「在九二共識的基礎上恢復兩岸會談」、「建立兩岸經濟合作機制」,使兩岸關係進入和平發展新局、台灣經濟保持榮景。但是,七年來,馬英九從未實現「五項共同願景」中的「促進終止敵對狀態,達成和平協議」目標,使兩岸關係擺脫不了台灣選舉及政黨輪替的影響,缺乏制度性的保障。馬英九又始終抱持「親美、友日、和中」立場,主張「不統不獨」,導致受到李登輝、陳水扁執政20年扭曲的國家認同,至今無法翻轉。

「連胡會」十年後,兩岸關係雖仍面臨挑戰,但誠如習近平3月4日所言:「決定兩岸關係走向的關鍵因素是祖國大陸發展進步」,隨著中國大陸快速崛起,兩岸政經實力及國際影響力已更加此消彼長,台灣若不掌握形勢,妄想以拖待變,不僅會失去解決兩岸問題上的發言權,也將錯失共享大陸發展的機遇,一步步踏入孤立、閉鎖之困境。

沒有前景的維持現狀,既不現實,也不具前瞻性。國民黨若想浴火重生,就不能畏首畏尾,或只想與民進黨「拼本土」,比賽「愛台灣」,因為只要所謂的「本土意識」、「台灣認同」仍是主流民意,國民黨永遠贏不了「正牌的」獨派。

為時未晚,國民黨應該好好把握國共兩黨過去十年良性互動的優勢,提供民眾在新形勢下的務實願景,引領民意走向反獨趨統。具體作法,一是堅持「九二共識」,並在接受其「核心是認同大陸和台灣同屬一個中國」的基礎上開啟政治對話,逐步解決兩岸長期存在的政治分歧問題;二是在馬政府任內完成服貿協議的審議,貨貿協議的談判,以及兩岸互設機構;三是儘速解決「和平紅利」分配不均問題,加強「三中一青」工作,擴大基層民眾的受惠感;四是提升國共兩黨交流層級,強化兩黨共識的執行力及影響力。

總結歷史,可以開闢未來。十年前「連胡會」帶來了兩岸關係歷史性的轉折,吾人期待國民黨珍惜得來不易的成果,以開闊的胸襟,再創高峰,帶領台灣人民迎向光明未來。