回顧自己文學寫作生涯,著墨最深的有三個領域:金門文學、老兵文學和七等生評論。現就「老兵文學」這一區塊來看;首先,簡略爬梳自己歷年來的老兵文學篇目,以及台灣文壇、學術界有哪些討論我的文本,也順帶談一下自己作品裡的心靈依附。

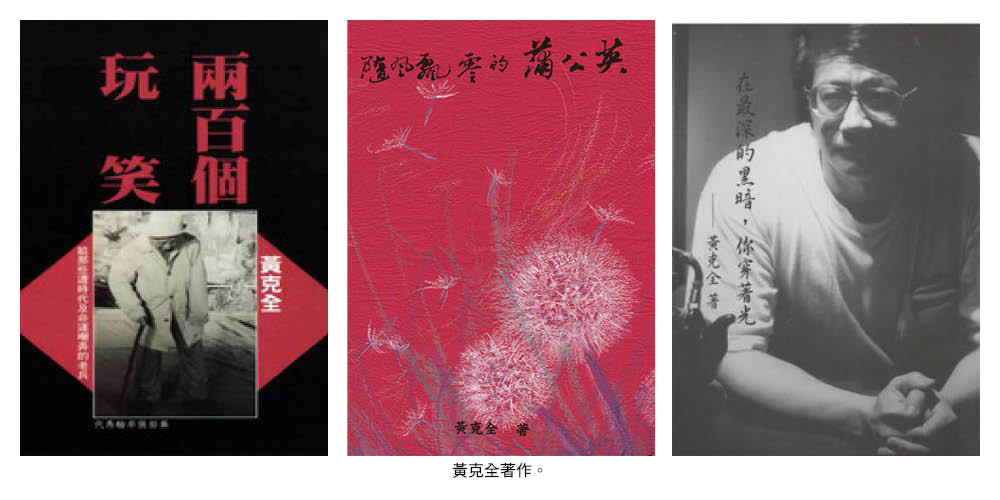

自己大概是台灣文壇裡書寫老兵文學體裁廣、篇數較多的作家。在小說體裁裡,以老兵為素材的有單篇〈洞中的臉〉、〈歷史的士兵〉、〈火狼人〉、〈最後的士兵〉、〈謊言〉、〈新娘子〉。散文有單篇〈從軍營傳來的〉、〈老芋仔,我為你寫下〉、〈爆炸後的時年裡〉、〈時間迷陣的兵勇〉和採訪22位老兵集結成冊的報導散文集《隨風飄零的蒲公英》。詩有短詩集《兩百個玩笑—給那些遭時代及命運欺凌的老兵》、兩千行長詩集《在最深的黑暗,你穿著光》。

老兵文學受到文壇矚目

我第一次比較有意識地體察到自己書寫的「老兵文學」受到台灣學界及文壇矚目,是1996年在台灣師範大學「第二屆台灣本土文化國際學術研討會」上,清華大學陳萬益教授發表了一篇〈隨風飄零的蒲公英:台灣散文的老兵思維〉,文中把李敖、王文興、陳映真、陳列、王幼華、苦苓、張大春、張啟疆、廖蕾夫、黃驗等年紀橫跨30年的多位作家列為老兵文學代表,最後一位論列了我,還特別提及或許是我生長在金門戰地、長年與老兵為伍,所以文本情感尤為深沉凝重。

其次是我1995年4月29日在《聯合報》副刊發表散文〈老芋仔,我為你寫下〉,本文收入九歌出版社《九十二年散文選》。

往後我讀到多篇討論我個人的老兵文學作品文本,如曾淑惠2000年華梵大學東方人文研究所的碩士論文《老兵文學研究》,其中特闢一整篇章專論我。曾淑惠日後從事教職,繼續推出多篇相關論文,如2015年發表在東南科技大學《東南學報》第40期的〈黃克全作品中的「老兵形象」〉,曾淑惠說:「書寫此一題材的作家群中,特別值得注意的是黃克全的創作,他對老兵族群的觀照不僅跨越三種文類的書寫,而且創作的篇數居作家之冠,書寫的主題面向也能呈顯老兵族群的特質。」

2010年群學出版有限公司出的《離與苦:戰爭的延續》,也收錄了曾淑惠的〈台灣文學中的老兵形象〉,文中爬梳當代台灣文學中有關老兵的幾種書寫主題,包括思鄉懷舊、殊異生命型態、袍澤情深、性慾畸態、婚姻殘缺與生涯際遇等,闡釋了特殊時空下的老兵特質及其複雜轉折的生命境況。她指出,老兵文學呈現社會邊緣族群的弱勢心理,也呈現社會底層的問題,這是一種激憤的抗議,也是對老兵的同情與不平之鳴!曾淑惠所言,幾乎像是針對我一人所說,因為她講的這幾項故事素材我都有所著墨。

其他陸續論述的多家學者,其犖犖大者有:2005年成功大學台灣文學研究所錢弘捷的碩士論文《戰後台灣小說中老兵書寫的離散思維》、2006年12月菩提老師發表在《文訊》雜誌254期的〈風貌凋零試讀黃克全詩集《兩百個玩笑》〉、蔡鈺鑫2008年7月發表在《金門文藝》25期裡的〈老兵作家代表:黃克全的「老兵不死(十首)」詩賞析〉、陳鴻逸〈軍之例與君之史:歷史圖像下的老兵書寫—以黃克全的《兩百個玩笑》為主要探討範疇〉獲第26屆中興大學文學獎文學評論獎,該篇論文收入2021年出版的《海洋、歷史與生命凝視》一書中。

老兵文學三部曲

我先後結集了三部老兵文學完整作品:即2006年的《兩百個玩笑》,2011年的《在最深的黑暗,你穿著光》,2017年的《隨風飄零的蒲公英》。這是我老兵書寫的「老兵文學三部曲」。《隨風飄零的蒲公英》是報導散文集,我採訪了台灣北部的22位老兵。《在最深的黑暗,你穿著光》以某位參加過國共內戰的台灣籍老兵為素材的2000行長詩。以上三部文集都獲得國家文化基金會的創作補助。

2022年7月到9月,我在金門睿友文學館展出「黃克全老兵文學館」,展覽主軸是自己最敝帚自珍的《兩百個玩笑》,隨機挑選出集子裡〈第37個玩笑:周學普〉這首詩,略為說明其語境與自己當時的心境:

周學普,1949年和弟弟在南京失散。「那天晚上是八月十五,月亮又圓又亮,下半夜,我睡著了,醒過來後發覺身邊的弟弟不見了,我以為他只是外出找吃的,沒想到他再也沒有回來。」「我現在最怕過中秋節了」他說。

十幾歲離開家鄉從軍的菩提老師,對這首詩特別有感觸。有一年我受邀桃園詩歌節上朗讀這首詩,下台時,他特別跟我說了幾句溢美的話,沒想到他不久後就寫了一篇精練的短評,發表在《文訊》雜誌。

我感到這件事具有某種盧卡其所說的「總體性」的意義。換言之,我的詩是一種「文本」(text),「文本」一詞源自拉丁語詞texere,有被編織(weave)的意義,文本不等於作品。文本是一個正在進行的尚未完成的作品,連結了作者與讀者、過去、現在與未來無限的互文及可能。就我與菩提老師來說,我們的生命與命運就此相連,總結為一體。這令我很感驚奇、感激,也很感慨。

老兵文學,且魂兮歸來!

(作者係金門籍作家)

戰國時,現今河南省焦作市已有山陽城;西元前205年劉邦設山陽縣,治所在山陽城。西元556年北齊文宣帝高洋因山陽縣富豪太多,恐危及政權遂廢。漢魏時范式及張邵、劉協和竹林七賢等,就演繹出以山陽為主的海量同源典故,古今文人頻繁引入詩文,顯示山陽早已成為他們嚮往的精神家園。

《史記》中「昔唐人都河東,殷人都河內,周人都河南。夫三河在天下之中,若鼎足,王者所更居也,建國各數百千歲」,構畫了中華文明的金三角地帶。河內地處三河之中,大致即今之焦作地區;山陽縣位於河內中部靠北,涵蓋今焦作市區。因此,別稱山陽的焦作,處於中華文明發源地的核心區域。《後漢書》中劉秀說「河內完富,吾將因是而起」,也記載「河內獨不逢兵,而城邑完,倉廩實」。這片完富而獨不逢兵、城邑完而倉廩實的山陽沃土,自然形成獨領風騷的山陽文化。

山陽典故及引入詩文

西元220年12月10日,曹丕敬封劉協為山陽公,承諾「天下之珍,吾與山陽共之」。劉協建山陽公國居此懸壺濟世14年,產生了系列同源典故,被後人頻繁引入詩文。如南朝宋範曄「山陽其何誅焉」、晉陶淵明「山陽歸下國」、元王逢「爾其忠事山陽公」、成廷圭「無顏可見山陽公」、明程敏政「如何臣故主,貶號山陽公」等。

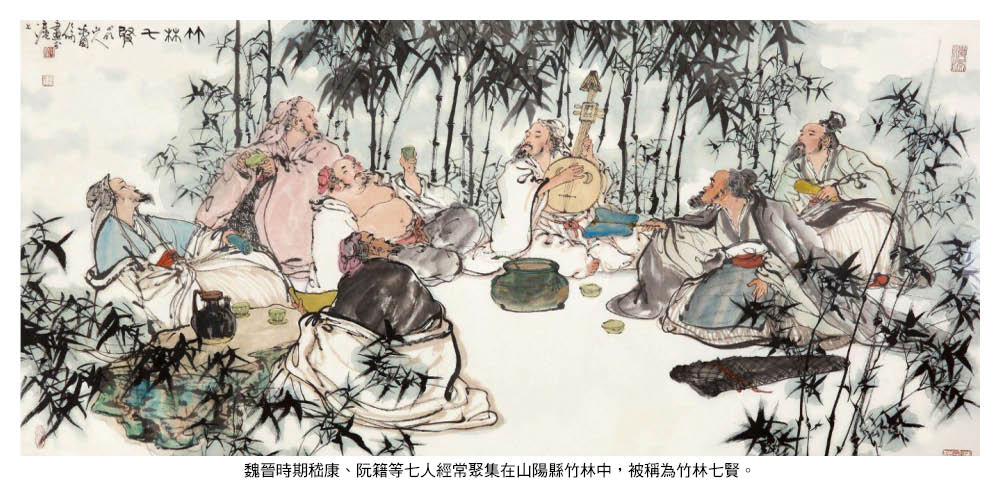

竹林七賢產生的同源典故最多,如南北朝庾信「唯有山陽笛,淒餘思舊篇」、顏延之「惻愴山陽賦」等;唐李白「竹林七子去道賒」、杜甫「倘憶山陽會」、孟郊「再舉七子風」等;宋陸遊「正類好鍛嵇」、蘇轍「讀書本自比嵇鍛」、姜夔「萬綠正迷人,更愁入、山陽夜笛」等;金元好問「悲來不待山陽笛」等;元耶律楚材「不如嗣宗學鍛鐵」、黃溍「不須待聽山陽笛」等;明宋濂「若非隔林鍛」、劉基「隔水風來聞鍛聲」等;清戴亨「閑吟屢接山陽宴」、邵齊燾「痛哉山陽笛」等;近現當代蕭萐父「山陽笛韻」、陳賡「依阿竹林賢」、李慶保「久念鄰笛出竹喧」、劉全水「重奏思舊章」等。

山陽典故的懷舊特徵

山陽典故都帶有懷舊意蘊、悲涼的特徵。如山陽與笛本無瓜葛,只因《思舊賦》,山陽笛才成為一系列廣為人知的文學典故。向秀漫步山陽,對嵇康從容赴死充滿敬佩卻不敢公然表達,因而寫他「臨當就命,顧視日影,索琴而彈之」,寥寥數語刻畫出嵇康臨刑前的從容鎮定。

南宋姜夔、張炎喜用山陽笛典故,就和士大夫的亡國之恨有關。魯迅在《為了忘卻的紀念》裡寫到「年青時期讀向子期《思舊賦》,很怪他為什麼只有寥寥的幾行,剛開頭卻又煞了尾」,他所處的時代和向秀所處的時代一樣;清何焯說「向子期《思舊賦》不容太露,故為詞止此」。他們都言向秀寫此文時備受壓抑,而出於《思舊賦》的典故「山陽笛」,也帶有不敢坦言、令人窒息的壓抑感。

古今文人嚮往的精神家園

用典是中國古人寫詩作文的常用手法,文字更為精煉含蓄,並提示作者學識標準。考察山陽典故如何被歷代文人發現並被反覆引用,可以一窺他們關於山陽記憶的某些側面。

「山陽五百年,綠竹忽再榮。高歌振林木,大笑喧雷霆」,是李白羡慕追憶山陽時,充滿期待和豪邁之情的詩句。古人向有「五百年必有聖人出」之說,從七賢到李白恰好五百年,預示著山陽名士精神必將在唐代復活。盧照鄰「夫清風動駕,謁阮籍于山陽」、王勃「阮嗣宗陳留之俊人,直至山陽之坐」、駱賓王「醉可逃喧,自得山陽之氣」、王紹宗「山陽契侶,則命駕朝趨」。這麼多名士雲集山陽顯示山陽精神在大唐盛世的再現。

這種山陽名士精神,使得天下文人皆以來山陽沾染名士之氣、山陽之氣而自豪。杜甫力贊「山陽無俗物」;「山陽契侶」已成神交至交的代名詞。他們相信山陽會雖已過去,但留下的山陽名士精神則長存;山陽之氣可以重塑,古人清風可以重沐,前賢山陽之樂亦可以重溫。

唐盧僎「憶昔山陽會,稱觴阮林下」、任華「久阻山陽之歡」;明蕭端蒙「遙思清夜山陽會」、李時行「千載山陽會,竹林今複開」;清戴亨「閑吟屢接山陽宴」等,皆說明山陽已成友朋間歡會的代名詞。

山陽會同時也是人生聚散無常的一曲悲歌。如杜甫「倘憶山陽會,悲歌在一聽」,友人志得意滿反襯自身的垂老落寞;昔日歡宴之樂更顯今朝悲苦淒涼。再如崔峒「山陽會裏同人少」、李嶠「未展山陽會」、郎士元「借問山陽會,如今有幾人」、韋莊「卻到山陽事事非」,揭示山陽盛會難得重遇,山陽舊友愈見稀少,說明唐人潛意識中對魏晉風度的留戀。

山陽還暗含更深層的意蘊:山陽因七賢、山陽公、范張雞黍,衍變為承載文人士大夫精神寄託的優美,而又淒涼的文化符號。山陽是他們在官場上掙扎疲憊至極後,得以休憩身心的地方,是他們夢想中的精神家園。

曹雪芹字夢阮,周汝昌指出夢阮暗示曹對阮籍的夢想並非泛泛。曹雪芹好友敦誠贈詩中「步兵白眼向人斜」,用阮籍青白眼稱讚他不肯隨波逐流,他與阮籍有相似的才情和心境。此外,曹雪芹被比作魏武子孫,阮籍之父阮瑀是曹氏父子身邊的文官。當然,曹雪芹字夢阮不僅因為某種親緣關係,還在於阮籍是他心靈的知者、行為的楷模。

結語

2017年山陽故城文化研究會成立。2021年山陽區作家協會成立。筆者正在彙編的《歷代用典山陽詩文選鑒—山陽:古今文人嚮往的精神家園》,收錄海量用典山陽詩文,目的是讓更多焦作作家進一步瞭解山陽文化對古今文人的深遠影響,主動用典山陽入詩文;也期待各地更多文人多用典山陽入詩文,以增強對山陽的嚮往之情。

(作者係焦作市中學教師、非遺專案山陽城傳說代表性傳承人)

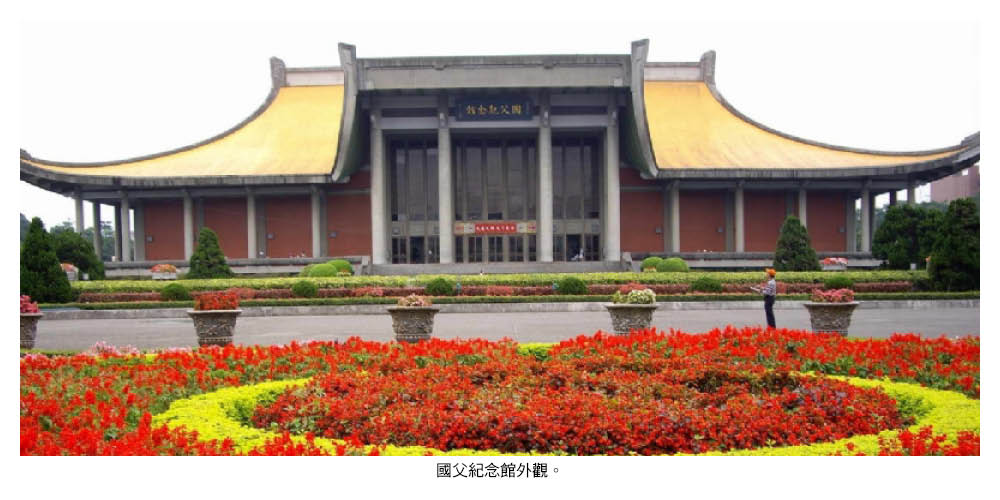

今年是國父紀念館開館50周年。該館因內有大會堂、畫廊、圖書館、演講廳等設施,外有開闊的公園廣場,加上交通便利,50年來舉辦過各類型活動,重要如蔣中正逝世瞻仰儀容,以及前蘇聯總統戈巴契夫和前英國首相柴契爾夫人在此演講,大會堂更因具表演功能,給了正在起步的台灣藝術文化一個新的舞台。

回顧國父紀念館的創建過程,1963年老蔣總統有感於年年紀念孫中山的革命行誼,除了舉辦慶典外,還應該有一個「設施」,能永久傳揚其思想才是。經過籌備小組的商定,決定建築一座紀念館,除陳列孫中山的史蹟激勵當代之外,還要同時兼具文化教育用途。經專責辦理,1966年公開徵求建築圖樣,由王大閎建築師所設計的圖樣獲選,1968年開工、1972年落成啟用。

早期以推動孫學為任務

國父紀念館係為紀念孫中山而建,設計可看出彰顯歷史名人的用心,如大廳的國父銅像高5.8公尺,加上台座高3.1公尺,總高8.9公尺,重達16多公噸;史蹟室牆面石刻的巨幅「建國大綱」全文,長9.15公尺、寬6.3公尺,共計有1,341字。

紀念館開館之初隸屬於台北市政府管轄,而後隨社會變遷,改隸屬教育部、文化部,每個時期的任務不同,但始終持續推動著孫學的初心。

早期為弘揚孫學業務,曾在館內設置「國父史蹟宣揚專業小組」、「中國大陸實況展覽暨匪情資料研究中心」。1987年台灣解嚴,政經情勢變遷,館方調整孫學的推動策略,先於1990年出版館方第一本學術論著《中山學術論文集》;1994年開始辦理中山思想研討會;1998年開始邀請大陸學者來台,召開「孫中山與現代中國」學術研討會;2001年首次以合作單位身分,與北京大學合辦「紀念辛亥革命90週年學術研討會」。

大會堂實現創作者的夢想

紀念館營運除推廣孫學研究,也自隸屬教育部時期起,擴大開設各種講座,終身教育課程。大會堂更成為台灣最具規模的演藝場所,對正在起步的藝術文化而言,不只是一個擁有2,500多席位的寬濶表演廳,滿足藝文愛好者觀賞演出的場所,更是藝術工作者實現創意與夢想的舞台。

例如,1974年美國現代舞大師瑪莎葛蘭姆(Martha Graham)首度率團訪台,在大會堂表演,現場爆滿,觀眾反應熱烈。雲門舞集創辦人林懷民曾說,那是他第一次見到瑪莎,目睹「傳說中的葛蘭姆經典」。深受啟發的林懷民,1978年12月16在嘉義體育館首演他的第一部長篇舞劇《薪傳》,觀眾擠滿了體育館。林懷民之後應觀眾要求,於1979年元月在國父紀念館加演三場《薪傳》,一樣造成轟動。

京劇、歌仔戲在此展新貌

1979年,有「台灣京劇界最年輕國寶」美譽的郭小莊,創辦「雅音小集」,第一次在國父紀念館公演其自編自導自演的作品《白蛇與許仙》,首場2,600張票搶購一空,其中又以年輕觀眾占大多數。郭小莊將傳統京劇結合現代劇場的創新演出,賦予了京劇的嶄新風貌,開啟了台灣京劇現代化的新思潮。

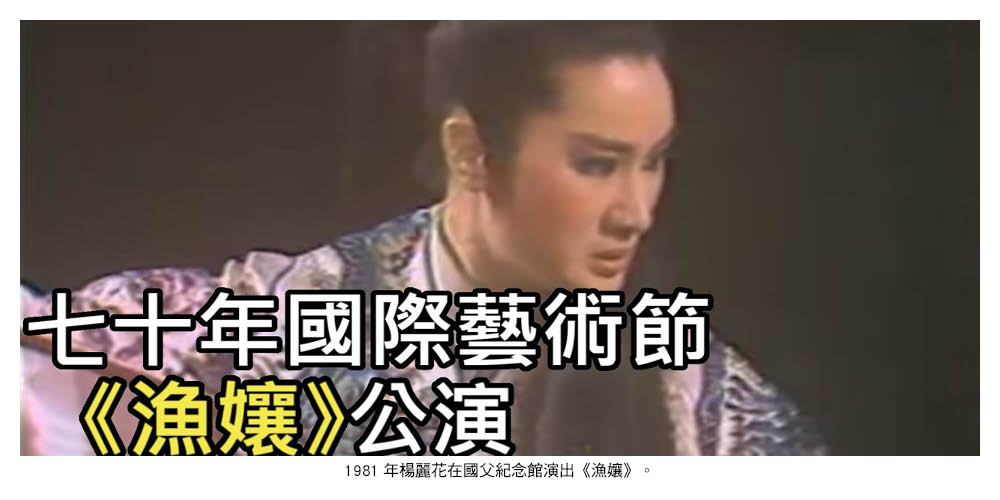

1981年,歌仔戲國寶楊麗花,第一次在國父紀念館演出《漁孃》,開啟歌仔戲登上國家級藝術殿堂、進入現代劇場的首例。楊麗花回憶,當她接到邀請,知道可以進入大會堂演出時很開心,毫不猶豫地應允演出。

歌仔戲曲是台灣最具代表性的表演藝術之一,早期演出的劇情以闡述忠孝節義為主,因使用方言俚語,通俗易懂,十分貼近常民生活。楊麗花在國父紀念館演出歌仔戲的意義,不只因劇情呈現忠孝節義,帶給觀眾正能量,也讓人知道「原來歌仔戲也可以很精緻,可以在現代劇場演出」;更重要的是,當阿公阿嬷嬤走入藝術殿堂,軟化了紀念館的威權形象。

除了表演藝術,大會堂也是歷屆金馬獎、金鐘獎和金曲獎的舉辦場地。知名音樂人羅大佑1982年5月在大會堂舉辦個人首場演唱會,請來張艾嘉、齊豫等來賓,票房滿座,在華語流行歌壇投下震撼彈。1995年,改變台灣流行歌曲乃至於流行文化的校園民歌,在大會堂舉行兩場「民歌20年演唱會」,讓台下四、五年級生紅了眼眶。

2023將休館三年進行整修

細數這些在國父紀念館萌芽的藝文往事,相信每個人心中都有一段屬於紀念館的故事,而這個屬於大家的時光盒子已訂明年休館,將針對大會堂、展場及其周邊相關展開整修工程。由於工程浩大,估計工程期可能需要三年。據知整修的這段期間,館方計畫在鷹架及圍籬放上相關網路連結,民眾可以透過手機掃描,知道工程進度,以及內部施工狀況。

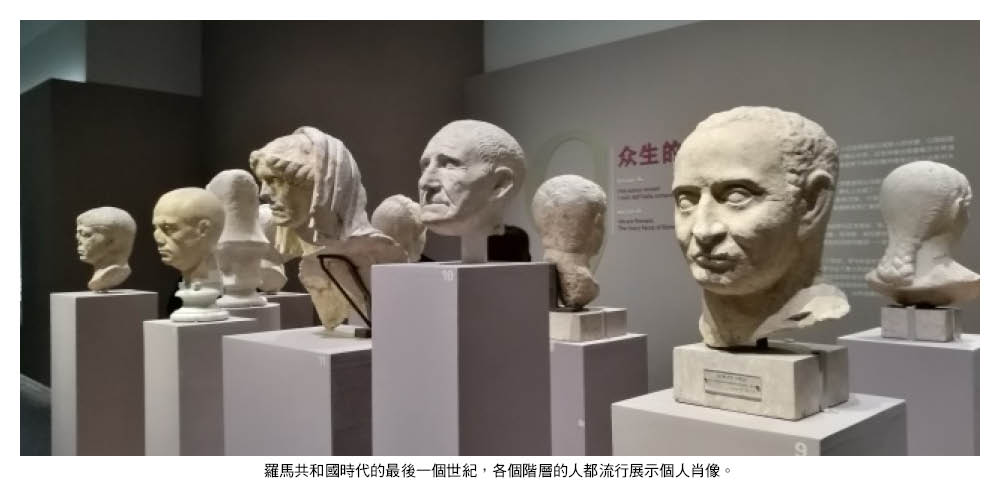

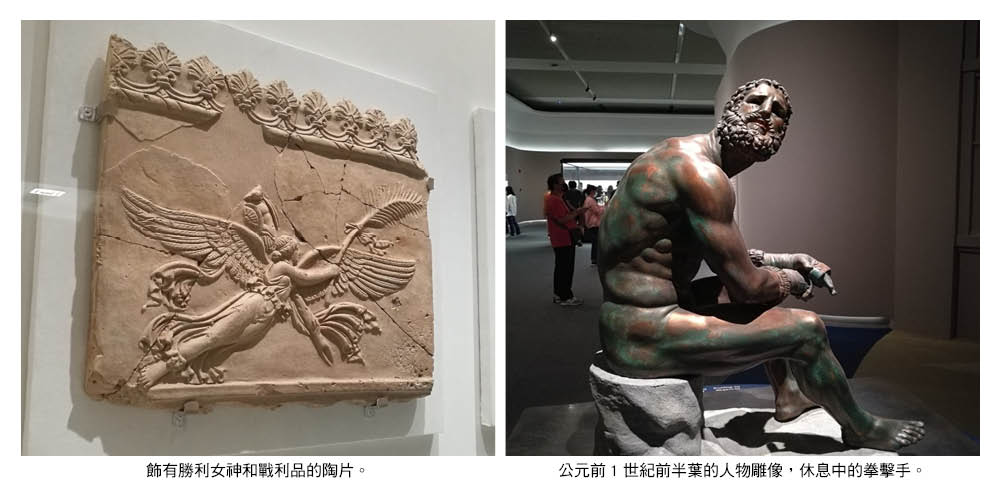

「義大利之源-古羅馬文明展」於2021年春天在羅馬首展後,今年在北京中國國家博物館展出,是「中國-義大利文化和旅遊年」系列活動中的一個亮點。來自義大利多家博物館的500多件展品,全是具有極高歷史藝術價值的珍品,展現了璀璨的羅馬文明。

展覽透過豐富多樣的展品,講述了自公元前4世紀到奧古斯都時代(公元前27年至公元後14年),義大利作為政治和文化統一體的形成過程。該段時期,羅馬將半島南北的民族納入自己的勢力範圍,這些民族的文化相互關聯又各具特色,並且與希臘、東地中海及歐洲地區有交流,它們之間經歷了語言、法律、宗教的融合過程。展示的主題從喪葬習俗、語言和宗教融合的角度切入,其過程也經歷了幾場戰爭。

此外,羅馬在治理城邦邊界、統一帝國疆域方面表現傑出。奧古斯都時代的義大利,如井然有序的城市規劃、四通八達的道路網路、網格形狀的農田布局,元首劃定的區域,都塑造了今日義大利的風貌。

語言、信仰的流變

幾個世紀以來,義大利半島上的各種語言,由單詞、語法句法,乃至字母的不同逐漸融合在一起。隨著拉丁語占據了主導地位,一些語言逐漸消失。目前,利用遺存的銘文和歷史語言學資料,人們能夠識破這些消失的語種,從而瞭解羅馬在不同擴張階段曾經遇到哪些族群。這些語種雖然消失了,但它們對古典拉丁語,乃至現代的語言的影響仍有跡可循。

義大利半島上的民族崇拜不同的神,有著不同的神職組織和祭祀方法。從公元前4世紀開始,隨著希臘的影響力逐漸增強,不同族群之間的宗教差異逐漸縮小,同時羅馬的宗教開始滲透到半島各地。自然,羅馬人的信仰在早期也受到這些地方族群的影響。供品是人神溝通的基礎,人們可以通過銘文瞭解敬獻者的用意,所供奉的神祗等信息。供品的類型、圖案紋樣也會透露出這些線索。部分的獻納品極具地區和文化區域的特徵。

羅馬人根據傳統將「獻祭」編入法典,這是羅馬宗教的核心要素。對朱庇特、朱諾和密涅瓦三主神的崇拜,標誌著羅馬及其政治、文化秩序在義大利無處不在,從而確保了國家的凝聚力。

羅馬人的建城儀典

羅馬人建城的儀典流傳久遠。先選好一處能俯瞰的位置後,將石頭置於地面上,以劃定用於觀測天象的神廟卜卦範圍,占卜師面朝東方,將天空分成幾個部分,以便在「神跡」顯現時進行解釋,這些神跡包括鳥類的飛行或天氣現象等。此類儀式在夜晚到黎明之間舉行,占卜師根據日出的方位,確定城市布局的主軸和中心,接著勾勒出區域的輪廓,矗立起城牆。

帝國是由殖民市(羅馬公民或盟國族群建立和居住的城市)和自治市(取得羅馬公民權的義大利殖民地)所組成。殖民市又分為兩大類,一類是羅馬殖民市,由人數固定的羅馬公民組成(通常是300人),作為軍事前哨,管控一片領土或一段海岸線。另一類是拉丁殖民市,由不同社群混合而成,有自己的法律、一定的自主權,也承擔軍事義務,在對外關係上同羅馬共進退。在「同盟者戰爭」期間(公元前91-88年,羅馬和古義大利盟友之間的戰爭),許多殖民市和同盟社群都被升級為自治市。這個體系確保了各社群與羅馬城盡可能的融合,這對擁有遼闊疆域的帝國來說是必不可缺的。

羅馬的擴張及走向繁榮

羅馬公民軍團組建於公元前6世紀初,當時處於君主制邁向共和制的轉型期,通過軍隊的改革、外交的斡旋和建立第一批殖民地,羅馬人在義大利聯盟(公元前295-290年)時期確立了自己的地位。羅馬人在公元前3世紀擊敗了皮洛士國王和迦太基人,其成功源於系統性的擴張政策,是一些貴族世家幾代人不懈努力的結果。

公元前146年,羅馬摧毀了迦太基,幾乎同時也征服了希臘。公元前107年,羅馬取消了世代參軍的要求,建立職業軍團,並把雇傭軍納入羅馬軍團。在凱撒等軍事領袖的指揮下,為爭奪國家的控制權,對立派別之間發生了近20年的內戰(公元前43-31年)。公元前31年,在亞克興海戰中,屋大維戰勝了安東尼和埃及的托勒密王朝,回羅馬後即開始掌握國家大權。

由於羅馬共和在傳統上一向厭惡「國王」的稱號,於是屋大維在共和國的架構上採用「元首制」,讓第一公民同時擁有傳統的保民官、統帥等統治大權,而後代史學家將屋大維改制後的羅馬國家視為羅馬帝國的開端。

羅馬人在征服地中海地區(公元前2-1世紀),並在「同盟者戰爭」獲勝後,獲得大量財富,包括戰利品、被征服人繳納的稅金,來自希臘、非洲和小亞細亞的金、銀、大理石等各種材料。此外,貿易發達及大批奴隸湧入,使經濟、生產、社會、領土和城市結構發生了很大的變化,並導致文化和藝術領域在神廟、廣場、城牆、住所、別墅、墓碑和聖殿建築上產生變革性的影響。同時羅馬貴族的生活也逐步走向奢華,新興階層的住宅和別墅也蓋得富麗堂皇。

屋大維掌權後開始推動文化復興運動。公元前27年,屋大維獲得「奧古斯都」(神聖、至尊的意思)的稱號,他的新文化政策普及至羅馬人生活的各方面,文化和意識形態包容了各民族的傳統,並被納入「一統的義大利」概念中,義大利開啟了新的黃金時代。

(作者係北京清華大學教授)

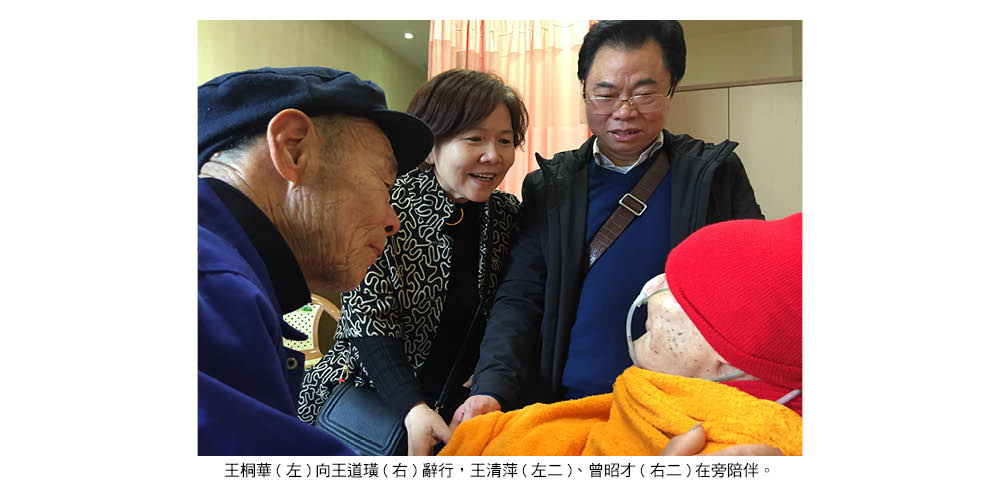

「清萍阿姨,昨晚從我爺爺的妹妹得知消息,我曾祖父於昨晚9點多去世了。感謝您給他們團聚的機會。」這是今年2月底,台灣抗戰老兵王道璜在大陸的曾孫女發給我的微信簡訊。王道璜係湖南省寧鄉市人,享年102歲。由於疫情的原因,這兩年我一直沒能再去台北的護理之家看望王道璜夫婦。聽到王老先生離世的消息,讓我又想起與他相識的故事。

98歲的老兵要尋親

我與王道璜夫婦相識於2018年10月12日。那天下午我接到一個尋親電話,是從美國回台看望98歲高齡父母的王家兄妹。他們告訴我,「父親王道璜是一位抗戰老兵,現與母親住在養老院裡,父親已無法正常表達言語,母親則患有健忘症。他們依靠輪椅、灌流質食物維持生命,渴望找到在大陸失散的長子王桐華。」

依據王家兄妹提供的父母姓名、出生日期、地址等資訊,我馬上聯絡湖南寧鄉市台辦主任周銘生及花明樓鎮的朋友,請求他們傳遞尋親消息,完成老人家的心願。不到3個小時便傳來佳音,花明樓鎮確有其人。我取得了王桐華的電話號碼。

我撥了通電話,仔細詢問了一些情況,證實他確實就是王桐華。我請他找人教他使用微信,這樣就能很快地和父母進行視訊通話,同時將這個好消息告訴了王家兄妹。

王家兄妹收到資訊時非常驚訝,用懷疑的口氣問我:「怎麼會這麼快?會不會是詐騙?」我耐心地告訴他們尋親的過程,並告知已與王桐華通了電話,他們才確信我確實幫他們找到了親人。

「你要多少錢?」王家兄妹接下來就問我。「我不收錢,我是義工」,我馬上回答。王家兄妹感動地對我說:「謝謝您,真是太感謝了,您是一個好人。」

一天後,王桐華通過微信告訴我説,他想與父母親視訊見面。次日一早我便趕到了養老院,但養老院下午4點才允許探視,為了讓王桐華當天見到父母親,我一直等到下午。下午4點剛到,我快步走入養老院,找到了王道璜的房間,向老人說明了來意。王道璜、劉詠蘭夫妻驚喜萬分。我很快地與王桐華接通了視訊,當看到日思夜想的長子時,劉詠蘭忍不住喜極而泣,王道璜顫抖著喊出了「王桐華」三個字,就再也說不出話来。場面讓人心酸與感動,我也忍不住流下熱淚。

因戰爭動亂父子離散多年

因戰爭動亂,王桐華的父母遠赴台灣,他留守在老家湖南寧鄉。出生於1940年的王桐華,對父母所知甚少,只知道父母都生於1921年,父親1935年當兵,去過江蘇南京,1949年2月到了廈門、4月到了台灣,把他和一個妹妹留在老家。

「父親僅於1945年回過一次老家。1948年底母親回寧鄉,想把我們兄妹接走,奶奶不同意。在家住了10天後,母親隻身一人去找父親。」王桐華對我說起往事時不禁潸然淚下,「那個戰火紛飛、山河破碎的年代,奶奶想給家族續幾根苗兒,我們因此沒能伴隨父母左右。」

1949年底王桐華奶奶因病去世,兄妹倆由兩個叔叔撫養,他們想找到父母的期盼越來越強烈。1965年妹妹因病早逝,年僅23歲,臨死前妹妹靠在王桐華的身上,嘴裡念叨著想見爸爸媽媽最後一面,還特別交代哥哥一定要找到父母。

父母遠走台灣,奶奶撒手人寰,妹妹英年早逝,讓王桐華幾乎崩潰,唯一支撐他活下去的希望,就是找到早已失去聯絡的父母。只可惜當時兩岸間根本沒有溝通管道,王桐華苦苦等待,希望有一天能夠恢復與台灣的聯繫。

一家三口終於在香港見面

1980年一封家書幾經輾轉,漂洋過海抵達王桐華的手上,離散的父母和兒子重新接上了線。1987年台灣當局允許居民到大陸探親。可王道璜軍人出身,且年輕時身負要職,所以受到的限制比一般人多。經過多方溝通與協調,他們決定在香港九龍張姓朋友家與孩子見一面。

1989年秋,一家三口終於在香港重逢,看著上一次見面還是9歲的小朋友,現在已是年近半百的兒子,古稀之年的母親緊緊摟住王桐華,失聲痛哭。王道璜反覆說:「不要哭,不要哭,能見上一面,就是最好的結果。」說著說著,自己的眼淚也不自覺地落下。

短暫相聚一周後,王桐華和父母用家書傳遞親情。然而到了1990年代中期,王桐華沒有再收到父母的來信。他來信詢問,卻始終沒有得到回音。他也沒有能力親赴台灣尋找父母,只能一直期盼著父母的信件到來。原來王道璜夫婦連續搬了幾次家,根本沒收到王桐華寄來的信。另外,王道璜患了阿茲海默症,劉詠蘭也有健忘症,兩人已經沒有聯繫兒子的精力和能力了。

這一條跨越海峽的尋親路,一等又是30年。王桐華從年近半百的中年人,等成了一個耄耋老人,而王道璜夫婦更到了人生暮年。

幫助老兵父子在台北重逢

老人的鄉愁與牽掛,牽動著我的心。我們不能忘記尚存於世、且正日益凋零的抗戰老兵。70年前他們是抗日戰爭的勇士,捨生忘死,用肩膀扛起了一個轟然倒塌的時代。我們怎麼能放任他們凋零?我們又怎麼能讓老兵帶著遺憾離去?老人不能等,我們必須爭取時間,了卻老人的心願。

時隔30年,兩地親人雖在手機上視訊相會,卻不能相擁,無法觸摸。父母98歲,兒子年近八旬,人生還有多少年?我決定一定要排除萬難,促成他們見面。

2018年11月,我專程趕到長沙,協助王桐華申請辦理赴台探親事宜,突然接到王桐華打來的電話說因為家裡經濟條件不好,太太不讓他去。我當下決定自掏腰包幫王桐華買了長沙至台北的往返機票;並拜託前來台灣參加書法展的好友曾昭才先生一路照顧王桐華。

2019年1月18日,王桐華帶上了兩瓶蜂蜜,買了兩袋紅棗、葡萄乾,在好友曾昭才及其他志願者的陪同下,終於踏上了尋親之旅。當天,王桐華便在養老院再次和父母見面。一別70年的第二次相見,雙方貼面相擁,久久不願分開。

每天下午4點,王桐華就去陪父母說話,幫他們洗腳按摩。上午空閒時,台灣的妹妹王枋華就帶著桐華遊101、國父紀念館、西門町及貓空、動物園等景點。幾天後,曾昭才參加完書法展也去了養老院探望王道璜夫婦。

一周後別離的下午,劉詠蘭老媽媽握住王桐華的手,未語淚先流,「兒啊,別怨我們,兵荒馬亂的戰爭年代,我和你爸也是不得已。我們都是快走的人了,你要注意身體。」王桐華登機回長沙前,緊緊握著我的手,含著淚說道:「王女士,真是太感謝你了,真不知該怎樣表達心中的這份感激才好!」我告訴他不要放在心裡,只是舉手之勞,也囑咐他好好保重身體。

老兵不死,只是凋零

3月4日,我前往板橋殯儀館瞻仰弔唁王道璜,送他最後一程。追悼會後,王枋華送給了我兩本父親的著作。回家後我立即捧書拜讀,驚歎王老先生的滿腹才華,字裡行間充滿著家國情懷。王道璜青年時投身戰場,抗擊日寇侵略,年老時著書立說,弘揚中華傳統文化,並將自己的作品捐獻給圖書館。他與妻子經受百年風雨洗禮,相知相守,相濡以沫。

老兵不死,只是凋零。他們是歷史的見證者、和平的締造人,正因為有了他們的奉獻,才有現在的美好時代。

(作者係《湖南文獻》秘書兼編委)

2016年10月1日,由阿拉伯聯合大公國承租美國除役的HSV-2迅捷號雙體高速運輸艦,遭葉門胡塞武裝叛軍(另稱青年黨)發射伊朗仿製中國C-802(YJ-8)的反艦飛彈擊中而爆炸焚毀。事後,美軍隨即增派勃克級神盾艦和兩棲登陸艦前往該海域巡弋,葉門武裝叛軍卻對美軍神盾艦發動了連續的反艦飛彈攻擊。

引述媒體報導,美艦啟動了NULKA主動誘餌系統,並發射多枚標準二型防空飛彈(SM-2)和進化型海麻雀飛彈(ESSM),誘騙或擊落這些反艦飛彈。數日後,在歐巴馬總統的授權下,美軍發射三枚戰斧巡弋飛彈摧毀武裝叛軍的雷達站基地,化解了一場危機。

NULKA主動誘餌系統

1986年,澳洲和美國簽約合作開發NULKA離艦主動消耗式反制誘餌(off-board Active Expendable Decoy,AED)。主承包商是英國航太澳洲分公司(British Aerospace Systems Australia Ltd,BAE),美國洛馬公司(Lockheed Martin)為次承包商,美國航太噴射公司(Aerojet)提供火箭發動機。

NULKA具備電磁波發射器和火箭發動機,尺寸較一般干擾火箭長。由於滯空的需要,NULKA配備了電子控制脈衝火箭發動機和向量推力噴嘴(TVC),並由數位飛行控制處理單元(Digital Flight Control Unit)控制,發射後便自動操作。NULKA的電磁波發射器會投射模仿船艦的雷達回波,並按照預設參數來滯空飄移,藉以吸引敵方反艦飛彈的雷達尋標器。此外,NULKA能在強風和惡劣海象下操作。其最大優點,就是讓誘餌的電磁波發射源遠離船艦(至少數百公尺以外),以避開新型反艦飛彈的干擾歸向模式(HOJ),並投射多個不同位置的假目標回跡來避開單脈衝測角,讓現行的反反制技術無用武之地。(註)

2001年8月底NULKA正式於澳洲海軍服役,同年10月中通過戰評,2005年3月完成全戰備能力。2009年,澳洲6艘阿德萊德級和8艘紐澳軍團級巡防艦即配備了NULKA,量產中的侯巴特級(Hobart class)飛彈驅逐艦也配備NULKA。加拿大海軍有3艘艦艇配備NULKA。此外,美國海軍的提康德羅加級和勃克級神盾艦,經評估後。也配備了NULKA。

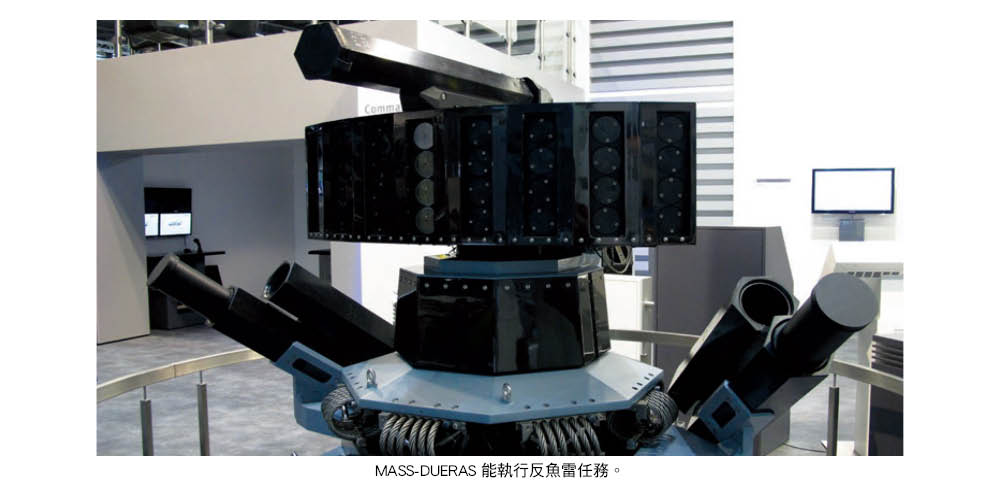

德國MASS & ROSY

2013年阿布達比海事防務展上,德國萊茵金屬集團展出多彈種多用途防禦系統(MASS)和快速遮蔽系統(ROSY)。上述二款被動防禦系統都採用40mm口徑煙霧彈,其釋放出的煙幕(據信為鋁鎂材料的毒性煙霧),號稱可以遮蔽各種波段的電磁波,也可以遮蔽肉眼觀察。

MASS和ROSY是對應不同大小的艦艇所設計。MASS尺寸體積和重量較大,並整合各種感測器。此外,其衍生型MASS-DUERAS能執行反魚雷任務,MASS-ISS則配備更先進的感測器零組件。據德國萊茵金屬集團介紹,自2002年問世之後,已有13個國家的25型艦艇配備MASS系統,2009年加拿大海軍訂購MASS-DUERAS用於升級護衛艦。而我海軍在本年度例行演習中,沱江軍艦啟動艦用威脅反制系統(T-MASS),也是類似的系統。

ROSY的尺寸體積和重量較MASS小巧,手動安裝非常方便。ROSY-N用於輕型巡邏艇和硬式充氣艇(RHIB),ROSY-L則用於陸上設施和車輛。ROSY-N可在發現威脅後,手動發射並在0.4秒內產生80m × 20m面積大小的煙幕,射控系統並會根據航向、航速和風速等產生遮蔽的動態煙幕,以應付各種攻擊。秘魯海軍已為亞馬遜河區執行緝毒任務的氣墊船,配備ROSY-N。基本上,相較於前述的NULKA,MASS和ROSY被動防禦系統屬於低階版本,若反艦飛彈具備干擾歸向模式(HOJ)的反反制技術,則非常有可能被擊中。

方陣快砲系統加裝雷射砲

英國方陣近迫武器系統(UK Phalanx Close-In Weapon System),泛用於美國海軍和20個以上盟國海軍的各級水面作戰艦艇上,是一種以反制飛彈為目的而開發的近迫武器系統,最早由通用動力公司(GE)波莫納廠製造,目前則由雷神公司製造。除了舊型Block 1A,新型Block 1B的20mm口徑砲管加重,以提供更穩定的射擊。此外,側面增設光電瞄準系統,以應付貼海的匿蹤目標。

由於雷射的發射成本低廉,美軍曾用方陣系統的砲座來開發雷射型近迫武器系統,直接以雷射摧毀空中或水面目標。2011年4月美國海軍利用保羅佛斯特號防衛系統測試艦(SDTS),在外海成功進行了海用高能雷射武器(Maritime Laser Demonstrator,MLD)的測試,這套整合於方陣系統砲座的雷射武器,成功摧毀了一艘距離1,600m外的迷你快艇。

此外,雷神公司本身也自費研發雷神雷射區域防衛系統(Raytheon Laser Area Defense System,LADS),同樣採用方陣系統的砲座,可部署在陣地防衛。受限於發射功率和距離,陣地防衛的雷射武器主要是摧毀小型無人機和迫擊砲彈。而英國則計畫研發方陣快砲系統加裝雷射砲,成為史上最複雜的方陣系統。

註:干擾歸向模式(HOJ)是指反艦飛彈可以判斷追蹤干擾煙霧、誘餌的主要發射來源-船艦的方向位置,藉以排除干擾而命中目標。目前瑞典飛機公司(SAAB)宣稱研發的RBS-15 MK3反艦飛彈具備此項反反制技術。

(作者係全球新武器大觀網版主)

潛艦已是現代海戰中不可或缺的裝備。中國大陸海軍逐漸朝著遠洋海軍的方向前進,核動力潛艦肩負著與強權競爭的使命,而柴電潛艦則主要是維持在第一島鏈內的水下嚇阻。

解放軍潛艦部隊的建成

中國大陸發展自身的潛艦部隊超過一甲子歲月,從早年的外購、模仿到自製,在數十年光景裡,已建造出亞太地區最龐大的水下部隊。儘管潛艦的艦身與少數技術仍保有前蘇聯的影子,但不可諱言,隨著軍工科技的發展,大陸已擁有自製潛艦的艦身、聲納、魚雷等技術。目前解放軍海軍擁有全球數量最龐大的艦隊,潛艦部隊更是亞太地區陣容最龐大的水下部隊。

柴電潛艦因具有獨立、隱密與突襲等優勢,平時守護水下航道的安全,戰時將獨自或與水面艦組成完整的艦隊,對敵方執行戰略威懾、封鎖航道、布雷行動等任務,同時增加對手反潛的任務與難度,這是現代潛艦作戰的優勢。

基洛級潛艦

前蘇聯為軍事大國,優異的表現呈現在傳統動力潛艦。早期中國大陸在軍武科技的發展上,特別仰賴前蘇聯的科技輔助,於1994年首度向俄方採購「基洛級」(Kilo-class)潛艦,至2005年向俄方採購了12艘該型潛艦,奠定並強化了中國柴電潛艦的戰力,至今中國的柴電潛艦仍為區域中一支具嚇阻性的部隊。

基洛級潛艦為俄軍第三代潛艦,分別有877與636二款,1974年由紅寶石設計局開始擘畫新一代造艦案,1979年正式下水測試,1982年成功服役,不僅是全世界最為成功的柴電潛艦之一,其水下靜音技術更是眾多國家海軍所望塵莫及的。

具體而言,該艦艦長為74.3公尺、寬9.9公尺、吃水6.6公尺、潛航深度240公尺、水面排水量2,325噸、水下排水量3,076噸、水面速度10節、水下速度17節、乘員52人,能攜帶18枚魚雷,俄羅斯採購超過30艘,印度、伊朗、阿爾及利亞也採購了該型潛艦。

基洛級外觀最大特色在於水滴型,其在水下航行阻力最小,產生的噪音最低,不但能讓己方獲得戰場上的奇襲優勢,更可降低對手偵測到的機率,產生強大的水下嚇阻力。解放軍海軍前後採購了12艘該型潛艦,早期的2艘已除役,仍有10艘基洛級潛艦部署在各個艦隊中。

039宋級潛艦

另一款較有名、性能不輸他國的潛艦是大陸自製的「宋級」潛艦。由江南造船廠與武昌造船廠合作共同建造,1994年正式下水服役,全長74.9公尺、寬8.4公尺、吃水5.3公尺、水面排水量1,700噸、水下排水量2,250噸、水面速度15節、水下速度22節、乘員60人。1990年代服役至今,已有13艘服役於海軍各個艦隊。

因中國大陸持續提升該艦的性能,除原先的039宋級潛艦外,目前已將性能提升至039G。改良後的宋級潛艦,特別向德國採購了MTU 16V396 SE8型柴油機,並以逆向工程技術提升自製能力,安裝在新一代的潛艦上。

039A/B/C元級潛艦

元級系列的潛艦是大陸另行自製的柴電潛艦(亦稱041級),從1990年代開始研製,2004年首度亮相,2006年開始服役,分別有A、B、C三款型號,為中國大陸21世紀首款自製的柴電動力潛艦。

從該潛艦的外型來看,因採用水滴型,艦身的排水孔較小,且部分安裝絕氣推進系統,利於傳統動力潛艦可進行更長期的任務,尤其這型潛艦能長期待在水裡,不露出水面進行換氣,對傳統動力的潛艦而言是一大利多。

整艘潛艦水面排水量2,300噸、水下排水量3,600噸,能潛行至300公尺水深,長度約77.6公尺、寬8.4公尺、吃水6.7公尺、水面航行速度為12節,水下航行速度則為20節,乘員65人,因數量眾多,解放軍將其部署至東部、北部與南部戰區,也是當前中國大陸水面艦極為仰賴的艦種。

元級潛艦除能發射魚雷外,更能攜帶大陸自製的鷹擊-82掠海反艦飛彈、鷹擊-83反艦飛彈,前者射程為100公里,後者為120公里,目前解放軍已有24艘服役,大幅強化了大陸海軍水下的兵力。

戰術應用

解放軍柴電動力潛艦艦隊已能在渤海、東海、台灣海峽、南海等海域構成實質威懾。例如,宋級潛艦在2006年10月底跟蹤美航母小鷹號,兩艦距離約8公里時,宋級潛艦突然浮出水面,嚇到美軍,因美軍事前並未偵測到該艦的存在,這起事件讓當時的美軍對中國大陸的潛艦技術大為震驚。

結語

長期而言,柴電潛艦的市場主要由德國、荷蘭、南韓獨占,但因元級潛艦性能優異,中國大陸也成功地打開國際市場。巴基斯坦於2011年採購了8艘元級潛艦,2015年泰國採購了3艘同型艦,因外銷成功,也降低了元級潛艦的生產成本。大陸潛艦技術進步,除強化了解放軍的海軍戰力,也增添了區域海洋的威懾力。

(作者係淡江大學戰略所博士生)

台灣Omicron BA.2未清、BA.5又起,因疫情指揮中心的防疫政策有偏差,執行又未落實,讓確診數接近750萬人,又有超過12,000人死亡,已成為全球平均確診及死亡人數之冠,主政者實難辭其咎。

新冠疫情蔓延轉眼就接近三年了,全球累計達6.26億人染疫,656.6萬人死亡,死亡率為1.05%。科學家們用全新技術,史無前例的速度研發疫苗,試圖及早終結疫情;但新冠病毒也在加速變異,與寄主人類相互競爭,適者生存。

病毒株一直在變異中

2020年元月,最早在武漢出現的病毒株早已消失,取而代之的是該年底在英國出現的Alpha變異株。從2021年7月起,主宰全球的為印度Delta病毒株,入冬後又爆發出「集突變大成」的南非Omicron病毒株肆虐。

2022年上半年Omicron BA.2亞型在歐美各國先流行,隨後傳到亞洲各國。下半年Omicron BA.5亞型獨占鰲頭,此病毒株潛伏期極短,傳染性又強,大多數感染者無症狀或症狀輕微,重症患者較少,致死率低,且有流感化的趨勢。

歐美mRNA的輝瑞、莫德納疫苗廠都相當擔心,他們生產的疫苗已經追加到第四針、第五針,對Omicron還是無法取得保護力,未達群體免疫之效。疫苗逃脫現象(打過疫苗再度被感染)常見。病毒流感化,每間隔4-6個月就得加打一針加強劑,實非一勞永逸之計。

北朝鮮快速控制新冠疫情

北韓是極少數維持共產體制的國家,經濟上受到美國的制裁貧窮落後,國民衛生知識、醫藥條件、環境均相當貧乏。人口2,500萬人與台灣2,350萬人相當,唯老年人口比例低。它與南韓、中國大陸、俄國相接壤,採取嚴格的國境封鎖政策。2020年以來,幸運地未遭新冠疫情染指,直至今年4月底,北韓才爆發首波新冠病毒疫情。

5月10日,金正恩宣布防疫指揮改由軍方接管,全國人口進入「重大國家緊急狀態」的封鎖狀態,「每個工作單位、生產單位和住宅單位」都需隔離開來。由於沒有足夠的篩檢試劑,通報「發燒患者」就視為感染,全國同步嚴格居家檢疫4周,以阻斷傳播。疫情於5月15日達到最高峰,每日新增發燒患者幾達40萬人,累計發燒個案121萬多人。當日死亡8人,累計達50人,多數死亡案例係缺治療知識,未正確服藥。感染者中的93%屬於輕症,只需門診或居家治療,一般在第5天後即可恢復健康。5月16日,3架高麗航空(Air Koryo)貨機由瀋陽運來醫療補給,10名中國醫療隊員赴平壤,傳授遏止病毒的方法,這是北韓兩年多來首次接受外國人入境。

5月28日,每日新增發燒病例已少於10萬,累計個案達328萬人,累計死亡69人。截至29日中午為止,平壤已對疫情穩定的地區放寬管制,並陸續解封中,以紓緩缺糧與封城造成的經濟壓力。北韓對疫苗的態度也從先前的「必須接種」,改為「不必接種」。6月9日,北韓約8萬人發燒,累計約435萬人,近2%接受治療中,累計71人病歿。

8月11日,金正恩宣布北韓徹底消滅新冠病毒,取得防疫戰的勝利,並將「最緊急防疫體系」降級為「正常防疫體系」。金正恩本人曾一度高燒病重,但現已痊癒。朝中社表示,三個月內有477萬多人發燒患者治癒,死亡74人,致死率為0.0016%。目前已無發燒病人,全國限制令全部解除,平時無須戴口罩。

台灣難以擺脫Omicron變株

根據世界衛生組織(WHO)10月11日的統計,美國的確診病患超過9,857萬、印度4,461萬、法國3,587萬、巴西3,476萬、德國3,394萬、韓國2,497萬。中國大陸確診為25萬餘人、死亡5,237人,而台灣則為690多萬人確診、死亡11,584人。

10月15日,《紐約時報》又公布了全球最近7日平均新增感染數的前五名:德國8.1萬人、法國5.6萬人、台灣4.5萬人、義大利4.1萬人、美國3.8萬人、日本2.9萬人,台灣疫情名列全球第三。

台灣在10月5、7、12、13日四天,一天新增感染數均超過5萬人,依人口比例,台灣的疫情重登「世界第一」的寶座,死亡者每日亦達60至80人。

台灣未善用自身防疫優勢

其實,台灣的防疫有海島地利的優勢,又具2003年SARS防疫的經驗,而且民眾自動自發戴口罩、保持社交距離、避開大型活動、勤洗手,人民防疫配合度比任何地方都高,控制疫情應該不難。但是,先有蘇貞昌的口罩風波,後有機場旅館防疫的大疏漏,加上范雲、鄭文燦、陳時中的3+11破口,2021年5月Alpha兵臨城下就防疫失陷,台灣也因此被美國《時代》雜誌嘲笑為「全世界最會吹牛的防疫」。2022年5月英國媒體再度示警,台灣的防疫再出現大問題。

台灣上半年Omicron BA. 2肆虐未能清零,9月BA.5又起,至今尚未達到高峰。台灣防疫成效如此之差,上萬人死亡,前防疫指揮官陳時中卻感覺良好,跑去選台北市長,豈不荒謬!

疫情指揮中心早該關門

台灣中央疫情指揮中心成立已超過1,000天,但前指揮官陳時中專業不足、政治掛帥、胡亂指揮,造成缺疫苗、缺快篩、缺確診試劑,確診者擠爆了醫療量能。其中購買高端疫苗、為大鑫試劑護航,顯示他根本無心防疫,志在選舉。

Omicron疫情恐怕到年底都難清零,民進黨政府不僅未設法加強防疫對策,反而早早「解封」,實在令人不可思議!最後,疫情指揮中心已完成護航高端疫苗的階段性任務,實在應該解散了!

(作者係醫學院退休教授)

中國大陸經建實力增強

一、經貿實力。中國GDP自1980年的3,000億美元,增至2015年的11兆美元;2021年17.7兆美元,相當於美國的77.1%。依購買力平價指數(PPP)計算,2014年中國已超過美國成為世界第一大經濟體。中國現在占全球GDP的大約18%,而其在1980年僅為2%。依PPP計算,2020年中國GDP為241,913億美元,超過美國的208,938億美元。預計2040年中國將達世界30%。2008年全球金融危機以後的每一年,中國都是全球經濟成長的火車頭。

反之,二戰結束時以PPP計算之GDP,美國占全球經濟市場的50%,1980年代降至22%,目前只占16%,已低於中國。中國2013年貿易總額超過美國,成為世界最大貿易國;中國貿易總額自1980年的400億美元增至2015年的4兆美元;2021年4.5兆美元。另外,中國在2010年出口超過德國,成為世界最大出口國。

二、消費潛力。2021年中國社會消費零售總額6.83兆美元,美國7.42兆美元,中國相當於美國的92.12%。2023年中國將超越美國,成為全球最大的內需市場。中國是全球最大的汽車生產國和汽車市場,中國消費者在2015年購買了2,000萬輛汽車,比美國銷售的汽車多出300萬輛。中國也是全球最大的手機和電子商務市場,並且擁有最多網際網路用戶。中國進口最多的石油、消耗最多的能源,並且安置了最多的太陽能板。

三、公共建設。中國在1996-2016年間建成了260萬英里的道路,連接了全國95%的村莊,也鋪設了7萬英里的高速公路,使其成為世界最龐大的高速公路系統,規模幾乎是美國的1.5倍。過去十年中,中國建造了世界最長的高速鐵路網路;其高鐵營運里程已達到2.9萬公里,超過世界高鐵總里程的三分之二。

四、科技實力。中國每年主修STEM(science、technology、engineering & math)的畢業生約130萬,是美國30萬的4倍。在快速發展的機器人領域,中國2015年新專利註冊申請量比美國高一倍,而且新增加的工業機器人也比美國高2.5倍。中國現在是世界電腦、半導體、通訊設備及藥品生產的領先國,雖然技術仍是美國領先,但中國在研發經費上,2019年超過美國,獨步全球。中國北斗衛星導航系統將取代美國的GPS,成為全球網路通訊的主要傳輸系統。

五、開發銀行。北京在2013年建立了「亞洲基礎設施投資銀行」(亞投行)。在2015年正式成立前,已有57國簽署了意向書,中國的國家開發銀行就已超越世界銀行,成為國際發展計畫最大的資金來源。2016年中國用以推動國際發展的各種金融資產合計在一起,已比西方6大開發銀行的資產規模總和多出1,300億美元。

六、「一帶一路」。2013年9月,習近平宣布將投資1.4兆美元建設「新絲綢之路」的基礎設施,將亞洲、中亞、歐洲和北非65個國家與44億人口結合起來,統稱為「一帶一路」。中國正在建設橫跨歐亞大陸的高速公路、快速鐵路、機場、港口、輸油管、電纜及光纜,將促進新的外交、貿易和金融連結。目前「一帶一路」已有900多個項目,成本超過1.4兆美元,相當於12個馬歇爾計畫。

反恐好戰使美國民窮財盡

二次大戰後,美國是世界唯一強權,無論在軍事實力、經貿發展或科技研發上都居世界鰲頭。聯合國、北約、國際貨幣基金、世界銀行、世界貿易組織,美國都是領導群倫。美國也扮起世界警察的角色,先在冷戰期間面對蘇聯,參與韓戰、越戰;冷戰結束後進兵伊拉克、阿富汗、敘利亞,最後卻都因久戰師老兵疲,自動撤兵。

卡特前總統批評美國在反恐戰中耗費了3兆美元,導致民窮財盡。橋水基金創始人達利歐(Ray Dalio)在《變化中的世界秩序》(THE CHANGING WORLD ORDER)一書裡批評現今的美國:(1)公共建設停滯;(2)貧富不均,社會意識對立;(3)全球化後工業生產外移,失業人口增加;(4)國際收支長期失衡(外債增至31兆美元);(5)外部的國際社會衝突。

1979年中美建交時,季辛吉的外交策略是「聯中制俄」,初期雙方水乳交融,美國提供獎學金給大陸青年赴美進修,協助中國現代化,並促成中國進入WTO。尤其習近平上任後,推出「一帶一路」及「2025中國製造」,但美國已習於當老大,當中國的快速發展威脅到美國霸權時,美國朝野就視中國為首要敵人,社會反中情緒高漲。

俄烏戰事改變了地緣政治

俄烏戰爭起源於北約東進、烏克蘭要加入北約,正如赫魯雪夫時代蘇聯要在美國後院門口的古巴,設飛彈基地一樣具威脅性。但俄烏戰爭美國僅提供武器、金援,避免與俄羅斯直接衝突,任由烏克蘭百姓家破人亡,拖延戰爭消耗俄國資源;又聯合盟國,以國際金融及經濟制裁俄國。沒想到俄國反制,造成全球能源、糧食短缺,形成惡性通膨。歐洲受創最深,法國總統馬克宏組建了「歐洲政治共同體」,已有44國參加第一屆的高峯會議。拜登到中東拜訪沙烏地阿拉伯王儲示好,希望OPEC+增產,最近OPEC+反而決議每天減產200萬桶原油。

俄烏戰爭也改變了全球地緣政治,政論家郭正亮稱世界有三大新趨勢:(1)東升西降,陸權崛起;(2)能源最大消費市場(中)與最大儲存國(伊朗)、最大產油國(俄羅斯)結盟;(3)金磚五國加「上合聯盟」,合計中、俄、伊朗、沙烏地阿拉伯、敘利亞、土耳其、印度、巴西、南非等十國結成陸權強國,對抗美國領導的海上霸權。中南美的委內瑞拉、阿根廷及巴西也傾向中國,冷落美國。

美國操縱俄烏戰爭的目的是在制衡俄國,正如當年美國拖垮蘇聯一樣。同時美國對中國發動貿易戰,爭取美商(如Apple)生產回流美國,提升就業率;並打科技戰遏制中國科技的發展。中國非但不屈服,反形成目前的中俄聯盟。此外,「布列敦森林協議」使美元成為全球主要的儲備貨幣,特別是石油交易用美元計價,讓美國得以印鈔作為各國之儲備,以長期支撐美國經常收支的赤字,但現在非美元交易的比例日漸走高。

誠如學者楊永明所說,美軍、美元、美語(發言權)是美國維持強權的三大利器;現今非美元交易比重提高,美元影響力減弱;又因中、俄等陸權國家結盟,中東、中南美疏遠美國,美國發言權(美語)也已勢弱。綜上看來,「東升西降」的情勢確實愈來愈明顯。

(作者係金融機構退休主管)

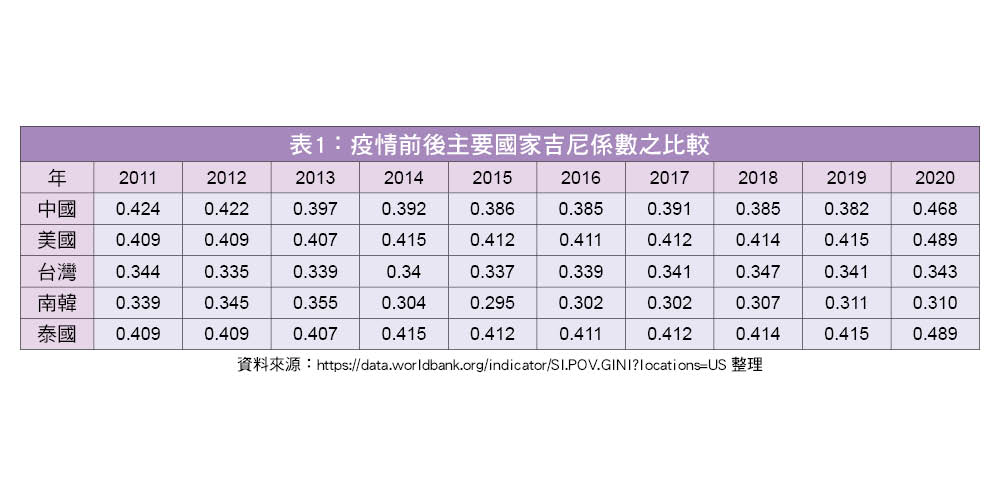

中國大陸官方的數據顯示,2020年Covid-19爆發,導致當年五等分位所得差距倍數攀升到6.15,較2019年的5.89增加了0.26,和吉尼係數分析的結果相同。至於疫情對美國等地區吉尼係數的影響如何,也值得吾人重視。

衡量社會貧富的重要指標

吉尼係數數(Gini index)是衡量一個國家全體人口或戶數所得差距情況的指數,國際間之所以多以它作為指標,是因為它不受國家人口數多寡的影響,可以客觀地觀察一國社會人們所得的差距情形。係數是取0到1之間的值,係數為零表示收入或財富在一國人口中完全平等分配,這是烏托邦的理想境界,現實社會不太可能發生。另外,當係數為1時,表示一國社會財富只集中在一人手中,社會所得完全不平等,這在現實社會裡也不太可能發生。

在一些特殊情況下,當一個人的收入或財富小於零,例如負債大於其資產,所得財富淨值為負數,此時該國社會的吉尼係數可能超過100%。因此,高所得國家與低所得國家可能出現相同的吉尼係數,但不影響研析一國社會內所得差距是否平均,因此吉尼係數是國際間衡量一個貧富差距的重要指標。

疫情造成兩岸吉尼係數上升

根據台灣政府的統計資料,2011-2021年的吉尼係數分別為0.344、0.335、0.339、0.34、0.337、0.339、0.341、0.347、0.341、0.343、0.353,數據顯示台灣近十年來的吉尼係數變動不大,而2020年全球爆發Covid-19疫情,導致2021年相較於2020年的吉尼係數增加了0.01。

另觀察中國大陸近十年來的吉尼係數,可知2011-2020年分別為0.424、0.422、0.397、0.392、0.386、0.385、0.391、0.385、0.382、0.468,其中2011-2016年的吉尼係數呈現遞減趨勢,2019年降為0.382,2020年又回升至0.468。2020年的吉尼係數相較2019年增加了0.086,顯示COVID-19疫情對中國大陸的貧富差距確有助長效應。

再比較經濟規模與中國大陸相近的美國,可知美國2011-2020年的吉尼係數,分別為0.4、0.409、0.409、0.407、0.415、0.412、0.411、0.412、0.414、0.415與0.48,數據顯示在2020年疫情爆發前,美國的吉尼係數變化不大,但疫情爆發後的2020年吉尼係數較2019年增加了0.074。

進一步觀察東南亞國家的情況。以泰國為例,2020年的疫情也導致該國吉尼係數由2019年的0.415,上升到2020年的0.489。另觀察東北亞的韓國可知,2020年的吉尼係數為0.310,與2019年的吉尼係數0.311非常接近。由以上數據可知,2020年發生的Covid-19疫情,對許多國家地區的貧富差距,均造成一定程度的衝擊。

五等分位所得差距倍數比

除吉尼係數外,「五等分位所得差距倍數比」也是衡量社會貧富差距的重要指標,它是將一國社會全體家庭所得由小到大排序,計算所得最高前20%的人數或戶數,與所得最低20%的人數或戶數,前者和後者相除的比值愈大,表示該社會的所得分配愈不平均。透過此指標,可以了解一個社會最高20%所得與最低20%所得的差距情形。

表2「每戶五等分位所得差距」顯示,台灣地區2011-2021年分別為6.17、6.13、6.08、6.05、6.06、6.08、6.07、6.09、6.1、6.13與6.15,顯示2020年疫情的發生,導致2021年「每戶五等分位所得差距」倍數攀升至6.15。

表3的「每人五等分位所得差距」,是指以申請人與申請人同一戶號的人員合計,認定包括申請人和申請人配偶,或其配偶之直系血親及該直系血親之配偶,以及申請人若父母均已死亡,有未滿20歲,或已滿20歲仍在學、身心障礙或無謀生能力,且均無自有住宅的兄弟姊妹,需要照顧者合計為每戶之人數。2011-2021年的「每人五等分位所得差距」分別為4.29、4.14、4.08、3.98、3.91、3.89、3.89、3.9、3.9、3.84與3.91,顯示2020年疫情爆發,造成2021年「每人五等分位所得差距」倍數攀升到3.91。

從以上數據可知,不論是以戶為單位,或以人為單位,疫情均造成台灣社會的所得差距擴大。

「五等分位所得差距倍數比」擴大的主要原因,是現代許多國家資本所得快速累積發達的必然現象,這也是世界趨勢。政府若要降低社會貧富的差距,就應該加大社會福利措施,例如發放五倍券消費券,或對高所得者課重稅,或採用移轉收支來做改善。

(作者係廣東海洋大學台籍教授)