2018年是《中日和平友好條約》締結40周年,同時也是中國走上改革開放道路40周年的歷史節點;中日以經濟為紐帶,聯繫日益深化,正在迎來進入合作時代的好時機。

中日雙方慶祝締約40周年

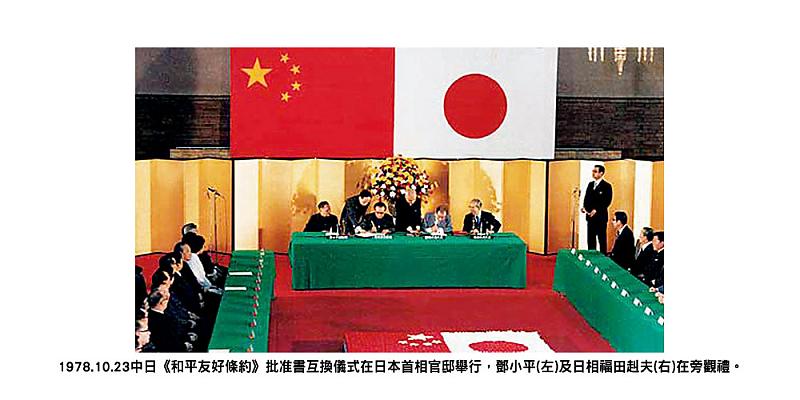

1978年8月12日,中國外交部長黃華與日本外相園田直在北京正式簽訂《和平友好條約》。10月23日,鄧小平在東京出席了《和平友好條約》互換批准書儀式。儀式結束後,日皇裕仁夫婦會見鄧小平夫婦,這是新中國領導人第一次與日皇會面,也是新中國領導人首次對日本進行國事訪問。

今年5月10日,中國國務院總理李克強在紀念締約40周年招待會發表演講指出:當今世界正在經歷新一輪大發展、大變革、大調整,中日關係也處在承前啟後的歷史節點,面臨重大發展機遇。雙方應積極有為,不斷推出改善發展兩國關係的新舉措,增強兩國人民和國際社會對中日關係的良好預期和信心。

8月11日,前國務委員戴秉國在「弘揚條約精神,深化友好合作─紀念《中日和平友好條約》締結40周年」研討會上致辭時指出,對條約簽訂40周年最好的紀念,就是雙方合力開創下一個40年中日關係的新時代。日本前首相鳩山由紀夫在主旨報告中,高度讚賞中國提出的「一帶一路」倡議,認為日中在技術和資金方面各有優勢,兩國存在著巨大的合作空間。

8月29日,千名大學生交流大會在北京大學舉行,兩國大學生發表中日大學生和平友好宣言,會中還由中國外交部副長孔鉉佑及日本駐華大使分別代讀了李克強及安倍的賀信。

1979-1989中日關係發展

《和平友好條約》締結以來,雙方為改善中日關係做了很多努力。1979年12月5日,大平正芳首相訪華,承諾向中國提供第一批政府開發援助貸款(ODA)。

1980年代是中日關係發展相對平穩的時期,可是日本反華右翼勢力開始蠢蠢欲動。1982年6月,日本文部省在審定教科書時公然篡改侵華歷史,引發第一次中日歷史教科書事件。是年9月26日,鈴木善幸首相訪華,表示日本政府將按照《日中聯合聲明》精神儘快解決教科書問題。

1983年11月23日,中共總書記胡耀邦訪日,訪問期間,同中曾根康弘首相共同確定將中日關係三原則調整為四原則,即「和平友好,平等互利,相互信賴,長期穩定」;並決定設立中日友好21世紀委員會。1984年9月,3千名日本青年應邀訪華,掀起中日民間友好的高潮。

1985年4月21日,彭真訪日。這是中國全國人大常委會委員長首次訪日。1988年8月25日,竹下登首相訪華,承諾對華提供第三批政府開發援助貸款。

1989年4月12日,李鵬總理訪日,明仁日皇在會見時談到中日間不幸的歷史時,第一次以「表示遺憾」向中國道歉。7月14日,日本參加西方七國對華制裁,一度凍結開發援助貸款,並停止中日高層往來。

1990年代中日關係

受世界冷戰格局解體的衝擊,1990年代的中日關係亦跌宕起伏。1990年7月11日,海部俊樹首相在西方七國首腦會議上宣布將恢復對華政府貸款,中日關係開始和緩。

1992年是中日關係發展的重要一年,4月6日,中共總書記江澤民訪日;5月25日,萬里委員長訪日;10月23日,日皇明仁夫婦應邀訪華,這是歷史上日皇首次訪問中國,是中日關係史上的重大事件。

1994年9月12日,不顧中國的反對,日本允許台灣行政院副院長徐立德出席廣島亞運會開幕式,引發中日重大外交風波。

1995年8月15日,村山富市首相在戰後50周年之際,明確表示願正視歷史,承認侵略,對此表示深刻反省和道歉。

1996年7月起,日本右翼分子連續四次登上釣魚島,引發中日釣魚台風波;7月29日,橋本龍太郎首相參拜靖國神社。

1997年9月4日,橋本首相赴瀋陽參觀九一八紀念館。

1998年11月25日,國家主席江澤民對日本進行正式訪問,這是中國國家元首首次訪問日本,雙方發表中日聯合宣言,宣布兩國建立「致力於和平與發展的友好合作夥伴關係」。

2000年至今中日關係

進入21世紀的中日關係愈加曲折跌宕,對抗性矛盾異常突出。

2001年4月,日本文部科學省通過嚴重歪曲史實的歷史教科書,中方提出強烈抗議;4月20日,日本政府允許李登輝以治病為名赴日,中方提出嚴正交涉,採取凍結中日高層往來、軍艦訪日等措施;10月8日,小泉首相參觀蘆溝橋抗戰紀念館,對日本侵華歷史表示反省和道歉。

2002年4月2日,李鵬委員長訪日,並與小泉首相共同出席紀念中日邦交正常化30周年「中國文化年」、「日本文化年」開幕式;4月21日,小泉首相再次參拜靖國神社。是年5月8日,發生偷渡來華的朝鮮人衝闖瀋陽日本總領館事件,中日發生外交對抗。

從2001年至2006年,小泉無視亞洲鄰國和日本人民的關切和反對,6次參拜靖國神社,導致中日關係嚴重受損,出現中日建交以來前所未有的複雜局面。一方面,兩國經貿合作繼續發展,相互依存不斷加深;另一方面,日本首相堅持參拜靖國神社成為影響兩國關係的癥結問題,中日高層互訪嘎然中斷,兩國國民感情明顯下滑。

在中日關係持續惡化的情況下,2006年9月26日,安倍晉三首次當選日本首相;10月8日,安倍訪華。在中日首腦會談中,胡錦濤提出改善中日關係的四項主張:加強政治互信,深化互利合作,擴大人員交往,加強兩國在地區和國際事務中的溝通與協調,共同構築全方位的新格局。安倍則重申日本堅持一個中國政策,不搞「兩個中國」、「一中一台」,不支持台獨,反對單方面改變台海現狀。自此,陷於僵局的中日關係始得和緩。

2008年5月6日,國家主席胡錦濤抵達日本進行國事訪問;次日和福田康夫首相簽署《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》,宣布「長期和平友好合作是雙方唯一選擇」。該聯合聲明成為中日之間的第四份政治文件,與1972年《中日聯合聲明》、1978年《中日和平友好條約》及1998年《中日聯合宣言》,共同構成中日關係的政治基礎,是在新的歷史條件和國際形勢下,指導中日關係發展的原則方針。

2010年9月,日本非法扣押福建「閩晉漁5179號」漁船長事件,2012年9月日本強行實施「釣魚台國有化」,引發中日關係動盪起伏。經過雙方共同努力,中日2014年11月達成四點原則共識,再次明確雙方妥善處理中日關係,特別是歷史、領土問題必須遵循的準則,為兩國關係重新立了規矩並開啟改善進程。

2017年夏季以來,習近平國家主席先後兩次與安倍首相會晤,兩國關係改善勢頭明顯增強。日本國內主張改善對華關係的呼聲日益增多,日本政府對華政策也出現務實調整的積極變化。

歷史問題影響中日關係

當下推動中日關係重回正軌並長期健康穩定發展,是當務之急。李克強訪日後,中日雙方在多個經貿合作領域達成共識。在此基礎上,中日財長第七次對話於8月31日在北京舉行,被日本副首相兼財務大臣麻生太郎稱為「至今氛圍最好的一次」。同一天,日本自民黨幹事長二階俊博也到北京訪問,與國家副主席王岐山會談,雙方表示願意一起落實兩國間的各項合作機制。

歷史問題是影響中日關係的重要因素,正確看待戰爭歷史,是推進友好的基礎。近年日本在歷史認識問題上有一定的進步。繼去年NHK電視台播出《731部隊的真相》之後,今年5月日本電視台(NTV)又播出《南京事件2:檢驗歷史修正主義》,以多名日本老兵證言還原南京大屠殺慘劇。日本前首相福田康夫隨後於6月24日專程前往南京大屠殺遇難者紀念館,為遇難者獻上花圈表示哀悼,還親筆題詞「東亞和平」;福田表示「日本人對過去的事實要有掌握、能正確瞭解過去的事實。希望今後會有更多的日本人去參觀紀念館」。

福田是繼村山富市、海部俊樹、鳩山由紀夫之後,前往紀念館參觀的第四位日本前首相。

回歸正軌需要雙方的誠意

中日關係改善趨於活躍,既是多年關係緊張的自然回擺,也有川普「美國優先」政策的外力推動。基於歷史及政治等多重因素,日本對華的戰略思維極其複雜,要成為穩定的雙邊關係很難,注定是一項長期挑戰。由此,改善並儘快恢復正常關係,是中日戰略層面的共同願望和需求,10月23日《中日和平友好條約》批准換文40周年之日,安倍預定訪問中國,或將促進中日改善關係進入實質性層面。

美國因素對日本的對華戰略極為重要,在中美日多邊關係不確定的情況下,中國應該積極促使日本形成戰略理性,在中美之間保持相對中立,維持「平衡外交」。同時,韓國同為美國的盟友,卻可長期與中國維繫正常交往,日本當然也可以。

回歸正軌需要雙方的誠意,日本若希望改善關係,必須要做出實質性的外交動作,諸如日本必須遵守在台灣問題上的政治承諾,尊重「一個中國」(台灣是中國領土不可分割的一部分)原則。

中日在「一帶一路」框架下的合作,是促使中日關係改善的重要平台,應該儘早落實,雙方必須從戰略高度和長遠角度來審視和把握兩國關係,堅定不移地推動兩國關係長期健康穩定向前發展。

(作者係中國社科院近史所研究員)

大陸中央電視台於9月15日「焦點訪談」節目中,以「危情諜影」為主題,分三段報導:1件發生在2012年,2件在2014年,2位留台陸生,一位參訪學者,在台期間被我軍情人員接觸、吸收,發生金錢、肉體關係,返回大陸後,被要求、要脅蒐集情報資料,並產生對價金錢往來,在我方三位軍情單位人員,原始姓名、出生年月,被查證公布後,新華社將上述情況詳細報導指出:台灣情報單位以大陸為目標,滲透破壞行動的具體事證。

9月16日,北京國台辦發言人安峰山,正式要求台灣立刻停止滲透破壞行動,避免對日益複雜、嚴峻的兩岸關係,造成進一步傷害。台陸委會透過媒體表示:此係陸方的政治操作,誣陷我方人員從事間諜行為,胡亂指控,惡意栽贓,阻撓陸生來台就學。

「台諜案」很久沒有出現了,對於大陸來說,此時此刻以這麼高的層級、規格,報導的目的何在,值得注意。此一問題涉及情報、反情報,具體地說,就是兩岸關係發展中最敏感、核心的溫度計,對內警示來台求學的陸生、訪問學者?警告紅燈亮起,來台旅遊、讀書的人將立即減少,項莊舞劍背後,意味著兩岸關係惡化的程度。大陸的攻勢、壓力、強度,都將在我方無法研判的情況下發生,用「間諜案」當起手勢而已。

兩岸情報工作的糾紛,已經超過百年歷史,1949年是個分水嶺,20年一個階段,1989年以前,不論在國際、兩岸間,雙方針鋒相對你來我往,台灣因為經濟強,財力充沛,略勝一籌。李登輝、陳水扁時代,在他們無知惡意的操作下,民粹升起,一向隱藏在幕後、暗中的情報工作,變成他們炫耀、宣傳的工具,長期累積,隱身幕後的情報工作被迫端在枱面上,人員被捕、組織瓦解,甚者被處以死刑。

更荒謬的是:軍情局長被要求到立法院宣示「為避免我方工作人員在大陸失事,從此該局對大陸工作,將不再做諜員派遣任務。」從此我們的情報工作,被綁上手腳,供政客戲耍。不過,近年來,有些朋友告訴我,山下的工作做得不錯,很有績效,我一則為他們高興,一則納悶,這個謎團現在揭曉,原來他們找到一條最安全的門路。

針對來台陸生,總資格審查資料,從所讀科系、來自城市、年齡、家庭背景、研究項目中,挑選適合的對象、目標,再藉理由、場合、機會取得信任,建立關係,完成建聯、立案的工作程序,這就是上級所要的績效?我們對大陸的情報工作可因此復甦、重生?

民進黨或許想:讓陸生感受到台灣的自由、進步,回去後可散播民主的種子,但這種情報戰略思想是40年前八股對抗的老舊想法。殊不知,大陸早已不再是鐵幕,何況陸生來之前,可能就曾有保防教育,回去後,也可能會過濾所有在台發生、接觸的可疑人、事、物。

從情報觀點來說,2018雷霆計畫是做給兩岸人民一起看的:我們對台灣釋出那麼多善意,民進黨政府卻派出那麼多台諜對陸生滲透,不過,你們的一切行動都在我的掌控中,接下來看你們要怎麼玩?

(作者係政治評論員)

8月30日晚上11點,南部還在淹水,很多人聽到楊偉中在太平洋的庫克島遇水災的消息,都很驚訝,馬上互傳,大多寫個四個字的評語,然後說「死者為大」,關燈睡覺,想著明天的新聞會怎麼報。

但是,看到楊偉中對南京大屠殺的死者,並沒有「為大」,還很「冷酷、為小」地說:「從小沒有聽過南京大屠殺這件事情,尤其是中國要製造民族主義的時候,才開始傳南京大屠殺。南京有沒有死人?但是現在爭論是說有多少平民是被日本人虐殺?就是說,當時確實殺了很多人,但是殺的大多是脫下軍裝的中國軍隊,就是這樣。」很多人又氣得睡不著覺。

南京大屠殺,是中國共產黨開始宣傳的嗎?世界很多國家都知道這件事,有稱之為The Rape of Nanking的,有稱之為Nanking Massacre的,在台灣當局沒有把中國史改為東亞史的歷史教科書中,不也是這樣寫的嗎?怎麼能說是中國大陸為了宣揚民族主義才製造出來的呢?

楊偉中到紐西蘭落地時,看到保護動物的標示,他還在嘲諷中國崛起,那也是他最後的幾句話。

媒體都說他是「前國民黨發言人」,這很滑稽,哪壺不熱提哪壺,這是最不該提的頭銜,他不要,國民黨也最不喜歡,若請他寫履歷,這一項鐵定放在最後,他以前還做過記者呢。他後來最有名的該是「反國民黨發言人」,還因此綠得發綠、做了「不當委員」,還是準「勞工部次長」。

新聞說「不當會」一年有122萬的年薪,還有40多萬的旅遊費,這才是報楊偉中該有的頭銜,或如「故準部長」或「故民進黨準常委」較好,怎麼說也不該是「國民黨發言人」。

國民黨也最不願提這個發言人,連大陸涉台工作者都揶揄地問該黨主席,你們怎麼會有這樣的發言人?所以,最該罵的是國民黨,你在搞什麼?

楊偉中的父親楊逢泰,是江蘇常熟人,在政治大學教書,還做到最需要忠貞愛國的東亞研究所所長,而其母親則有日本血統。楊偉中說,他的父母「兩邊原本似乎是分屬於仇恨敵對的兩個民族,在台灣這個島嶼,卻結合孕育出新的一代。」

楊偉中又說,他年輕時曾和父親發生過嚴重的爭執,「一次爭吵中,我質問父親︰『為何你們來台灣40年,卻不愛台灣?』直到父親病重,彌留狀態時反覆說︰『我要回到台灣的故鄉。』這句話,…可以說就是父親的遺言。」

他認為與父親的吵架是他勝了,他父親愛台灣了,視台灣為故鄉了。這,也就是楊偉中的遺言,他終於找到他的歸宿也完成了他年輕時一直來的心願:「消滅中國國民黨。」

很好,人各有志,非我族類,其心必異,只是令人不解的是,為何中國國民黨去找這種人作他們的發言人,明明他說了就是要來吊死你,他很誠實,也沒騙你,中國國民黨的領導人為何搶著把頭往他的吊索中套?

(作者係政治評論員)

蔡政府想以「除垢法」為手段,把侯友宜抹黑成「威權打手」。但先前蘇貞昌內閣對侯友宜的肯定,以及侯的高人氣與選情穩定,很可能是促轉條例崩潰的突破口。

促進轉型正義委員會副主委張天欽,在內部會議說「侯友宜是轉型正義最惡劣的例子」、「不操作他太可惜」,自承是民進黨的東廠。雖然他火速請辭,然吾人注意的是,此事有可能是轉型正義理論崩潰的突破口。

因為,民進黨難以解釋,為何侯目前的支持度遠高於蘇貞昌(9月17日民調,侯40.2 %、蘇29.4 %),而蘇貞昌又曾在行政院長任內,任命為警政署長的侯友宜,如何能變成「威權政府的加害者」?這正顯示了轉型正義理論的焦慮與嚴重漏洞。

要成為加害者,依公認的正義原則,起碼應有故意或過失的加害意願。然而,當時法制認為是在合法又正當的情形下執行公務,何來加害意願之有呢?轉型正義對此問題,一律以溯及既往方式處理:不管你當時制度與想法如何,今天說你有罪,就一定有罪。

說好聽這是論跡不論心,說難聽就是羅織入罪,即使日後和解而獲赦免,也會由清白良民一夕淪為前科累犯,且要蒙主政者的恩賜方可漂白;這等於是在逼令對新主政者的威權俯首帖耳。此一「原本無成立罪責之可言→嗣後判你有罪→只要承認悔改或賠償就赦免→成就轉型正義者的道德正義制高點與政治利益」的公式,與正義理論爭執極大,何能令人信服?

轉型正義在德國亦難執行

轉型正義理論大盛於冷戰之後,特別是在東歐。然而,東歐垮台,實因經濟表現太差,且蘇聯的戈巴契夫從1985年起,放棄其對東歐的監督。但當時東歐的知識分子幾乎全盤接受西方理論,無人反思辯駁,以致明顯與公認的正義原則有重大衝突的轉型正義理論,未被有力挑戰。

論者以「惡法非法」為由,論證「不依良知,依據惡法」的人,就是加害者。問題是,此一論據,本身就已違反法治國家的原則:所謂良知、惡法,都是爭訟盈庭,隨立場對立而迥異的概念,如何能定紛止爭,期待執法者來自我審查、判斷是否執行法律呢?如此一來,豈不授予執法者更恣意的判斷空間,人民將何以措手足?

因此,即使在戰後的西德,去納粹化的除垢,也遭到日後出任總理的艾德諾,在1946年的演講公開反對,他認為,這樣只會撕裂民心,引發更大的反彈。更重要的是,以溯及既往的方式判斷一個人的行為,與正義原則及一般人的法律情感嚴重不符,因此遭到強烈的反抗,難以實行。

證諸實際,1951年的西德巴伐利亞邦,94%法官檢察官、77%財政部職員曾是納粹黨員。1952年的西德外交部官員,三分之一曾是納粹黨員;西德外交團,43 % 曾是納粹黨衛軍(SS)成員,17%曾在「國家保安處」或「蓋世太保」等秘密警察處任職過。這說明,即便在德國,也沒能力真正執行轉型正義。

此一現象清楚顯示了德國人的猶豫痛苦,以及務實穩健。因為納粹是德國人按照威瑪憲法,民主高票擁戴而掌權,連批評納粹甚力的德國評論家哈夫納,也承認希特勒當時復興德國的成就非凡。當時的知識分子、國家菁英與公務員,莫不以加入納粹黨為榮,既合法又正當,難怪艾德諾總理呼籲,要謹慎對待這些公務員,以保全法治民主。

波蘭的除垢法造成獵巫

反觀冷戰後若干國家的轉型正義,挾西方冷戰勝利與西方單邊主義的光環,肆意擴大打擊範圍。1997年波蘭就有除垢法,但只針對國會議員、部長與法官而發,他們必須填寫問卷,回答是否與共產政權合作。坦白交代就沒事,若說謊則10年內不得服公職,約涉及26,000人,不算太多。然而,在共黨垮台18年後的2007年,當時執政黨「法律與正義黨」(也是目前的執政黨)卻推出新除垢法,擴大到中小學校長、大學教授、律師、國營企業主管、記者,在1972年8月1日前出生者,都不得與共黨政權有合作關係,否則懲罰。涉案人數暴增到40萬至70萬人左右,輿論痛批這是獵巫行動,為鞏固政府威權而設。

近年波蘭益發傾向極右民粹,政府嚴重干預司法,歐盟執委會正在調查波蘭是否違反歐盟民主自由價值(歐盟條約第7條)。若證實違反,則波蘭將遭停權與罰款。波蘭的民粹化,雖未必由獵巫式的轉型正義而造成;然而,獵巫的氛圍無疑也是原因之一。

促轉不能只為打擊異己

2006年2月27日,蘇貞昌行政院長下的內政部長李逸洋宣布,侯友宜升任警政署長。李逸洋高度肯定侯友宜:「他是民眾心目中的犯罪剋星,打擊犯罪的表現,國人非常肯定。」當時民進黨早已提出轉型正義理論與法律草案,只是未掌握立法院而已。但蘇貞昌為何任命侯友宜呢?豈不正表示,侯在威權時期的行為不是問題,所以贊同侯的作為?

要知道,雖沒通過轉型正義法律,蘇院長大可不必拔擢侯。民眾未必懂什麼轉型正義理論,但他們用最樸素的正義感,認可了侯友宜。在人民與民進黨政府都支持的情形下,侯如何忽然變成罪犯了呢?

這正是轉型正義的破綻所在,也證實轉型正義在民進黨眼中,不過是羅織的藉口罷了。年底選舉侯友宜若勝出,就能證明:台灣民眾開始對轉型正義理論,給除魅化了!

(作者係國家政策研究基金會特約研究員)

從前的陳水扁和現在的賴清德,都曾呼籲對岸不要用強勁的北風對付台灣,而應以和煦的陽光讓台灣接受大陸。但大陸推出便利的居住證政策,民進黨卻加以約束限制,不僅違反法理邏輯,也傷害了在大陸工作與求學的台灣人民。

18碼可享受同等待遇

回顧政策內容,大陸國務院繼今年8月3日取消《台港澳人員就業證》後,8月16日進一步公布《港澳台居民居住證申領發放辦法》21條,在既有出入境用的台胞證之外,9月1日起開放符合條件者,不需放棄台灣戶籍、擁有大陸戶籍就可申請大陸居住證,採取與大陸身分證相同的18碼,與大陸民眾享受同等的待遇。

申領發放辦法規定,在大陸居住半年以上,有合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀等3條件之一的台灣居民,可持台胞證到當地公安機關申請辦理,經20個工作天發放的居住證,具備依法繳存提取和使用住房公積金等3項權利,就業、衛生、文化等6項服務,乘坐國內航班、火車等交通運輸工具等9項便利。

平心而論,大陸居住證的權益,對於長年在對岸工作、求學的台灣民眾而言,並不需要增加放棄台灣戶籍的負擔,就可擁有與大陸戶籍相同的待遇,如果是一個希望人民過得更好的英明政府,應該樂觀其成;況且這是大陸片面給予台灣同胞的居民待遇,並不要求對等給予在台的陸配、陸生優惠,台灣政府應視為對大陸台胞的利多。

陸委會不該負面解讀

但是,民進黨政府仍陷於零和賽局的窠臼,主管兩岸事務的陸委會總是負面解讀大陸的措施。不只一直在意對岸不願恢復制度性溝通管道,不肯正視官方部門與授權機構而進行接觸交流,而且不管大陸國台辦的承諾,一再強調申領居住證就會增加被課以稅負、社會保險費用等,還重申會洩漏個人隱私與被監控的風險,質疑居住證的效益。

不僅如此,在擋不住台胞申領風潮,以及台獨人士的壓力下,原本認為大陸居住證不牴觸台灣戶籍規定的陸委會,態度愈來愈強硬,改批判這是大陸治理台灣民眾的開始,刻意以個人生活便利誘使,打破台灣整體利益,使兩岸關係界線模糊化;台灣將積極研議更嚴密的安全管理機制,要求申領者登記報備,考慮限制參政權,甚至註銷戶籍。

由上述論點觀之,陸委會認為兩岸關係界線模糊化是國家安全危機,希望兩岸分隔明確,深層思維是「一邊一國」,這其實違反了中華民國憲法因應國家統一前需要,將兩岸視為自由地區與大陸地區的法理規定,因此才有限制參政、甚至除籍的敵我矛盾想法。

仔細想想,如果台灣政府的能力與效率、企業經營環境、工作機會與薪水條件、求學內容與未來前景良好,台灣民眾需離開家鄉到大陸打拼嗎?如今,政府無法提供良好的環境與條件,同胞到大陸爭取更好的生活,為政者不但未能幫人民爭取便利生活,還要限制民眾追求幸福的權利,這是一個政府應有的作為嗎?

雙重標準違背憲法

如果台獨人士主張,申請大陸居住證需要登記、限制參政、甚至除籍,那麼,擁有美國綠卡、加拿大楓葉卡,或是澳洲、紐西蘭、日本等永久居留證的台灣人民又該如何處理?更何況,還有人進一步具有雙重國籍,卻未被限制權利,倘若只針對持有大陸居住證者開刀,不就明顯地違反憲法的第7條平等原則、第10條居住遷徙自由嗎?

況且依據憲法,大陸地區屬於中華民國的一部分,兩岸人民關係條例第2條就明文,大陸地區指台灣地區以外之中華民國領土,既然都是中華民國,在大陸地區為生活便利而申請居住證,實屬合法,斷無以敵國思維為難在大陸生活的台胞之理,這才是遵憲守法之道。

總而言之,面對全球化時代的人才流動,自詡台灣民主自由的民進黨政府應該解放思想,勇敢面對大陸吸引台灣同胞的積極治理措施,用經常掛在嘴邊的和煦陽光政策擁抱台灣民眾,而不是諷刺地以寒冷北風把台灣人才愈吹愈遠,這才會讓兩岸爭相以更好的政策為人民謀福利,更讓近期存在動盪風險的台海,以人民交流的力量維持和平穩定。

(作者係國民黨前主席特別顧問兼大陸部主任)

戰爭落幕,但歷史的傷口,仍隱隱作痛。慰安婦議題,是二次世界大戰期間在亞洲各國家受害婦女共同經歷過的苦楚。台灣高層面對日本人腳踢台南慰安婦銅像居然漠不作聲,令人悲痛!

慰安婦是日軍的性奴隸

1996年1月,聯合國人權委員會發表慰安婦調查報告,建議日本應就慰安婦問題負起法律責任。聯合國人權委員會特別調查員Radhika Coomaraswamy於報告中指出,慰安婦應明確被視為一種性奴隸制度。聯合國人權事務高級專員胡賽因(Zeid Ra'ad Al Hussein)於聯合國人權理事會中,稱二戰慰安婦為「日軍性奴隸制度下的倖存者」。而聯合國安全理事會亦於2008年通過決議,列明「強姦及其他性暴力均可構成戰爭罪行、違反人性的罪行或關於種族滅絕的罪行」。換言之,於戰爭期間軍人向敵國人民或軍人施行性暴力(受害者多為婦女),也應屬戰爭罪行之一,而慰安婦更涉及強迫婦女每天遭受性暴力。

聯合國消除對婦女歧視委員會在 2010 年第47屆會議上根據《消除對婦女一切形式歧視公約》第21條做出決定,就婦女在預防衝突、衝突及衝突後局勢中的作用,通過第30號一般性建議。強調根據國際人道主義法,受武裝衝突影響的婦女,有權獲得同時適用於男女的一般性保護和具有一定限制的具體保護,主要防範強姦、強迫賣淫及任何其他形式的猥褻;並確認在販運婦女和女孩過程中的奴役行為、強姦、性奴役、強迫賣淫、強迫懷孕、強制絕育,或任何其他形式同樣嚴重的性暴力都可能構成戰爭罪、危害人類罪或酷刑行為,或構成種族滅絕行為。

從以上國際文獻可以很明確的知道,慰安婦是女性人身安全、人權及國家尊嚴的議題。近些年來,無論台灣、韓國或中國大陸,皆極力向日本爭取慰安婦的賠償或道歉,並設立紀念銅像悼念在戰爭性別暴力下的受害婦女。於是,將每年8月14日作為國際慰安婦紀念日,提醒等待正義的到來,仍有很長的一段路要走。

台灣慰安婦人權運動

台灣的慰安婦人權運動20多年前由民間婦女團體發起,發掘了史料證明台灣慰安婦的存在,並協助受創的阿嬤們身心復原。隨著慰安婦阿嬤逐漸凋零,民間婦女團體於2015年拍攝完成台灣慰安婦紀錄片《蘆葦之歌》,完整紀錄阿嬤們的生命歷程、心靈受創、復健及成長的力量,也讓我們後代子孫感同身受她們曾經遭受的苦難。

但令人哀傷的是,這兩年在台灣只見民間團體為慰安婦阿嬤們對日本爭取道歉及賠償,政府的角色不見了。更令人悲憤的是,面對日人藤井腳踢民間豎立的慰安婦紀念銅像,台灣高層連一個對這段歷史傷痛該表達的基本態度,竟也蕩然無存。

慰安婦的議題,不是只有關乎阿嬤們被強迫而遭剝奪人身安全的問題。那更是關乎在那個年代的台灣歷史,是應該如何被真實看待?政府應用什麼態度積極向日本爭取慰安婦的道歉賠償並還其公道,那更關乎政府高舉的轉型正義大旗,是否有差別待遇?台灣慰安婦阿嬤們在風中殘燭之年,僅見民間發聲,豈不悲痛?

《蘆葦之歌》讓我們看見阿嬤們身心受創的漫長復原歷程,政府官員如果真正感同身受,那還能沒有立場及態度嗎?從婦女運動的角度,我們對政府默不作聲感到相當失望。

台灣慰安婦們向日本求償及要求道歉的漫漫長路上,一路坎坷辛苦,但面對始終強硬的日本政府,民間人士不曾有任何的放棄和動搖。號稱女權進步的台灣,如果政府連對慰安婦議題都如此軟弱,我們不敢奢望政府對性別暴力的社會安全建構,能有多少用心保護女性人身安全。

相較於南韓政府傾全國之力的相挺支持,迫使日本政府至少於2015年簽訂日韓協議,為此道歉,並撥款10億日圓成立基金,協助南韓的受害者,但對台灣的受害者呢?她們的權益何在?韓國政府甚至將慰安婦寫入歷史教育,融合於生活之中,讓下一代深刻記住戰爭的傷害、對女性人權的重視。反觀台灣,卻還在為慰安婦是否自願而喋喋不休,怎不令人唏噓?

如今有日本人侵門踏戶來台灣腳踢慰安婦銅像,那一腳實實在在踢到台灣女人的心裡。政府不能躲在蘆葦裡,必須站出來爭取台灣人的人權與尊嚴。

慰安婦沒有顏色

慰安婦,是一段台灣歷史的傷痛;深埋在這塊土地上的痛,是不分彼此,沒有顏色的。我們認為:政府應該站出來做人民的後盾,要求日本:

一、願意真誠地反省「慰安婦」被害人的歷史與法律責任,真誠道歉。

二、恢復被害人的名譽與尊嚴,是負起責任賠償而不是施捨。

三、納入教科書,教育下一代正確的史實,讓歷史的傷害不再重蹈覆轍,確保這樣的人權侵害事件不再發生。

(作者係華夏社會公益協會理事長)

過去一個月來的社會亂象,證明古人云「多行不義必自斃,子姑待之」有一定道理。

若非蔡政府對慰安婦一事軟弱無能,極力切割,怎麼會有日本右翼分子專程到台南用腳踢慰安婦銅像?若非促轉會副主委張天欽仗著跟蔡英文私交好,他豈敢把以「還原歷史真相並促進社會和解」為任務的促轉會,膽大妄為比作「東廠」?若非長官推卸責任,外行指揮內行,台駐大阪辦事處處長蘇啟誠何需以死明志?若非楊偉中被黨產會聘為打手,他的溺水怎麼會有人低咕「報應來得真快」?

蔡英文對於種種脫序表現,一概說是「假新聞和謠言把選情搞得烏煙瘴氣」,所以要研議修改國安法,嚴禁「假新聞」,所幸學者專家紛紛以川普的先例,爭相警告「別讓打假新聞護航政府」,大開時代的倒車。

不論台灣亂象叢生,大陸仍按照既定計畫,於9月1日開始辦理18碼台港澳居住證,這原本是落實台商、台生長期要求的便利措施,竟被台灣當局視為「侵門踏戶」,不僅要求申請者強制報備,並擬剝奪其參與公職的權利。這公然違背了憲法所賦予「人民有居住及遷徙之自由」,而且對持大陸居住證者與持其他國家居留證者有雙重標準,豈能令人心服?

9月17日前後出爐的聯合報及台灣民意基金會的兩份民調,反映了民眾對蔡英文處理兩岸關係的滿意度持續下降,不滿意度持續上升。同時,兩份民調還有幾點值得注意的現象。

第一是統升獨降。台灣民意基金會發現,36.2%支持台獨,26.1%選擇統一,23.2%贊同維持現狀。這是自1991年以來,支持「兩岸統一」首度超越「維持現狀」,該會董事長游盈隆稱此為「統派支持者的一次大躍進」,並說統獨傾向在過去2年間出現「戲劇性的變化」。

第二是支持維持現狀者減少。聯合報民調顯示「永遠維持現狀」雖仍是大多數民眾的選項,但該比率已逐年遞減,今年又創了新低。這或可解讀民眾從兩岸外交、軍事競爭、台經濟依賴大陸與日俱增,終於體會到,現狀其實很難維持,台獨又完全沒有可行性,不如寄望兩岸統一。

第三是對大陸民眾的好評、願意到大陸工作、創業、讓子女去大陸就學的比率,同時創下歷史新高。可見大陸給予台胞同等待遇,發放居住證,提高了台灣民眾前往大陸工作、創業與生活的意願。如台灣當局此刻把在陸生活、求學的國民列為敵人,不僅不能解決問題,恐怕將大失民心。

我們期待也相信,選民將在九合一選舉,用選票教訓民進黨,讓他們自我反省、有所收斂。我們更希望,台灣民意已至如此,所有政黨及政治人物應該認真面對、思考台灣的前途。馬英九在堅持「不統」8年後,終於在日前悟出「不怕統一」才是台灣的第一選項,對他個人或許為時已晚,但要競逐2020年大位者,豈能不慎思?

從歷史的角度來說,泡菜是指泡製而成的菜,是將原料浸入鹽水中泡,經乳酸發酵製成。如今,由於製作工藝的發展,泡菜是指「以新鮮蔬菜為主要原料,經食用鹽或食用鹽水醃漬發酵、整理切分、脫鹽(或不脫鹽)、調味、包裝、滅菌(或不滅菌)等加工而成的蔬菜製品。」無論如何,巴蜀地區的人們在長期泡菜製作和使用的過程中,形成了四川泡菜獨樹一幟的文化特色。

泡菜起源於三千多年前商代武丁時期,《商書說明》和《詩經》記載有「欲作和羹,爾惟鹽梅」、「中田有廬,疆場有瓜,是剝是菹,獻之皇祖」,文中的鹽梅、剝和菹均為蔬菜加鹽泡漬的意思。一千多年後,北魏農學家賈思勰在《齊民要術》詳盡記載泡菜製作的方法。清朝袁牧的《隨園食單‧時節須知》更讚美泡菜:「當三伏天而得冬醃菜,賤物也,而竟成至寶矣」。而民國初年發行的《成都通覽》記載「家家均有」22種泡菜,這反映了泡菜在四川地區的盛行程度。

泡菜的產生主要是為了滿足人們最基本的食物需要。人們會在收穫旺季把部分蔬菜貯藏起來,以便在淡季食用,在此實踐中,人們學會了利用鹽將蔬菜通過漬或醃的方式,把生鮮蔬菜保藏起來,這是泡菜的雛形。爾後經過歷朝歷代的更迭和泡漬技術的改善,泡菜製作技術逐漸成熟。清朝時,川南、川北還將泡菜作為嫁妝之一,直至今天四川有些地方仍保留著這種習俗。

「世界泡菜看中國,中國泡菜看四川」,四川泡菜產、銷量均居全國第一,每年以15%的速度遞增。四川傳統手工泡菜之所以如此有名,是綜合巴蜀地區獨特的地理、氣候、物產等自然環境,以及社會、經濟、民俗等人文環境的結果,但其關鍵還是在鹽水浸泡和乳酸發酵的製作技藝。而有沿(唇)的泡菜壇是古代製作泡菜必不可少的器具。這種泡菜壇肚大口小,在壇口外延還有一圈水槽,俗稱壇沿,壇口用倒扣的壇蓋密封,同時能自動排氣。

俗話說,泡菜成品的好壞一半取決於罎子,因此在挑選泡菜壇上也大有講究。標準的四川泡菜壇都是土陶燒製,外表面上釉。鑒別好罎子有三個步驟:一是看外形光滑美觀,無裂紋、無砂眼;二是用手指輕彈聽音,以清脆鋼音為上品,空響、沙響次之,破響的不能用;三是向壇沿注一半清水,然後點燃紙張扔進壇內後扣好壇蓋,壇沿水被吸乾的為上品。新壇還要先裝滿清水泡十天,每天換水,這個流程叫「退火」。之後倒掉水換裝木炭再放置七天,這個流程叫「補火」。經過退火、補火的罎子才能正式使用。

有生命的器物創造有生命的飲食。這些罎子沾染著煙火,沉澱著歲月,在使用中陪伴著我們每一代人的成長。它們也在記憶裡成為一面反照的鏡子,讓四川泡菜成為一個城市獨有的代名詞和文化特色,在鄉音的繚繞中講述著泡菜的歷史。

(作者係閩南師範大學歷史地理學院學生)

桃園市大溪區作為山區和平原物產流通的重要據點,靠發達的河運和鐵路建立起美麗的家園,但在1895年乙未保台時這裡卻成了殺戮戰場,本篇即在探訪該事件的始末和遺跡。

發達的河運造就市街發展

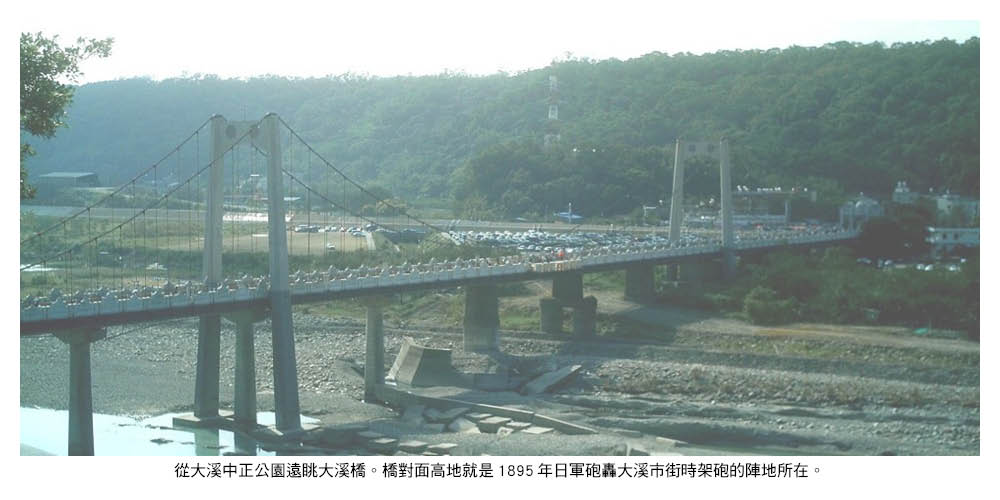

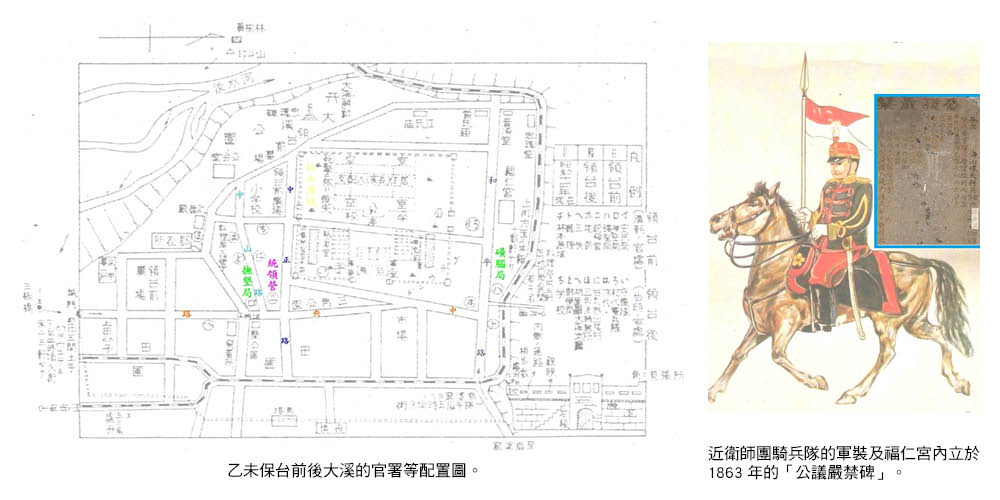

跨越大漢溪,聯絡大溪市街和員樹林庄的大溪橋原址,在1934年興建為吊橋,光復後隨著新橋的興建,大溪橋在歷經省公路局的拆除和改建後,成為今日僅供人通行的模樣,遊客可在此一覽大漢溪的風采。但在公路系統尚未完成前,河川通常是平原進出山區的重要通道。百年多前,大溪曾靠大漢溪發達的河運造就了市街的發展。大溪舊稱大嵙崁,位居北台灣最大河川淡水河的主要支流大漢溪,由山區進入平原的關鍵位置,自台北萬華上溯大約需要兩天時間,從大嵙崁順流而下則半天時間即可。

大溪除有發達的河運,19世紀末從台北到新竹劉銘傳鐵路的開通,彌補了從大漢溪上溯大溪的緩慢時程,陸續吸引了台北的官吏、客商到此設分店或造訪。如英國的魯麟洋行、德國的公泰洋行、西班牙的瑞記洋行;華僑茶商致和、英芳、鴻隆、太和、廣合、中和等商行,總計有三、四百家之多,從事附近山區生產的茶葉、樟腦等山林物產收購。而胡適的尊翁胡傳於光緒18年(1892)擔任「全台營務處總巡」時,陽曆春4月要去大嵙崁一帶視察營務,便選擇從台北坐下午一點鐘開的火車至桃園,然後換轎,走上一段「沿途平坦,路寬約1.5公尺,兩側皆植有榕樹,行走相當容易」的道路,傍晚至大嵙崁,寓於全台撫墾局,準備隔天的隘勇視察任務。

林本源等移民的入墾

在昔日大溪八景中,可攬勝三處的大溪中正公園,建在日據時期的大溪神社遺址上。它緊鄰大漢溪斷崖,公園旁建有「林本源城」,成為易守難攻的重要戰略據點。嘉慶23年(1818),林本源家族的奠基者林平侯,鑒於其原住所新莊為漳州、泉州兩籍移民分類械鬥的要衝,屢遭波及,不勝其擾,遂舉家遷居至以漳州人居多的大溪。為了防止番禍,於道光4年(1824)在今大溪國小一帶的上街(今中央路一帶)與下街(今和平路一帶)之間,營造占地約四公頃的石城,俗稱林本源城。石城之內為林本源大厝,稱為「通議第」。

而在林本源立基於大溪前,廖、江、簡、呂已成為大溪的主要家族,早在18世紀就陸續來大溪開墾,19世紀初共同投資參與了上、下街店屋起造及周邊荒野的土地開發,累積了一定的財富和聲望。而現今大溪市郊有名的李騰芳古宅的李家和呂家,都是來自大陸漳州詔安的客家原鄉。而簡家則是屬於漳州南靖的客家裔民。嘉慶18年(1813),這些家族在下街建立了福仁宮(開漳聖王廟)。

光緒12年(1886),台灣巡撫劉銘傳成立全台撫墾總局,聘請林本源家族的主事者─林維源出任幫辦撫墾大臣,衙門就設在林本源城的「通議第」內。林氏身為台灣漳州籍住民之領袖,為了開墾大溪一帶的山地,先後委任林朝棟、余清勝為隘勇統領(1889-1894)。上述大溪當地家族中的李家充、簡玉和也出任了隘勇營的營官。

光緒17年,新南街(今中山路一帶)已建店屋七、八十間,成為大溪較具規模的市街。光緒20年,清政府撤全台撫墾局後,改設南雅廳於此;余清勝的統領營也設在此街。同年甲午戰爭爆發後,林維源在奉旨組織團練後,便將之前兼帶的隘勇兩營改為勁勇前後營,一駐紮於大嵙崁,一於南崁海口。隔年,「統領全台義勇」丘逢甲率領的新苗客家軍北調南崁後,在此駐守的余清勝勁勇營回防到大嵙崁。

由降日立場轉變為抗日

1895年乙未台灣割讓給日本後,台灣部分仕紳鼓動前清台灣巡撫唐景崧在同年組織民主國,開始乙未保台的軍事行動。民主國總統唐景崧內渡大陸後,台灣各地土匪四起、日軍近衛師團於6月7日入台北城。此時,林維源、林朝棟已淡出乙未保台的舞台,群龍無首。為了穩定民心,地方人士江國輝、呂建邦等在福仁宮籌組「安民局」,並與駐守大嵙崁的記名總兵余清勝等,商議於6月11日向日軍投降。降書上表達歸順之意、並希望派軍安撫地方,並附上「大日本帝國」的日本旭日大旗。台灣總督樺山資紀為確認該降書的真偽,下令給近衛師團,12日派騎兵隊至大嵙崁偵查。

日軍沿著當年胡傳走過的道路,到達大嵙崁對岸的員樹林高地後,遠望大嵙崁街的情景:「對岸聚集了相當多的人,其中也混雜了小孩跟女人,因為看不到持有武器者,判斷沒有敵兵」,因此便從高地下來,由於大漢溪水深難以徒涉,首先以可容納兩三匹馬的渡船,搭載到對岸。隨後,當地富豪廖秀才等自稱秀才者十數人儀容端莊,向日軍遞交名片表示歡迎之意。等全部的人都渡過河,便整軍進入市街,因為日軍騎兵的服裝呈現紅色,在偏好紅色的本島人眼裡顯現英勇強壯,福仁宮的門前聚集了男女老幼爭相觀賞。日軍進入大嵙崁市街後受到歡迎,傍晚在福仁宮舍營,隔天早上接見余清勝。

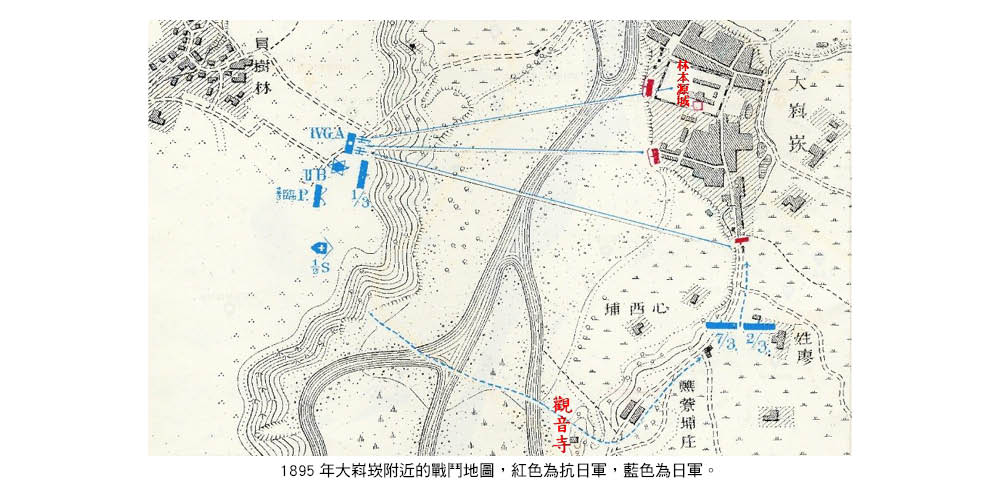

7月初,台灣府知府黎景嵩的檄文抵達大嵙崁,檄文大意是說,劉永福四方告諭俄國即將派遣軍艦掃滅日本軍艦,而劉永福將擊退台灣島內的日軍,因此需要台灣島民不分男女老幼的幫助,以擊滅日軍。接到此檄文的民眾,受到客家大老劉永福的感召,人心突然一變,成立了忠義局。不論忠義局或安民局皆一致決定抗日,以江國輝為總指揮、呂建邦為副指揮、李家充為幫辦、簡玉和為營官,共統轄1,000人,稱為「義民軍」。開始和三角湧(今新北三峽)的義軍,聯合伏擊從台北沿著大漢溪南下的日軍。

隨著日軍在北桃園地區的戰役作戰不利,樺山總督隨即在7月初從中國東北增調山根信成少將所率領的近衛師團第二旅團抵達台灣。7月12日,山根率領旅團主力─山根支隊,從台北出發,其中一隊從三角湧往大嵙崁入侵,山根旅團長所率領支隊的主力,則於16日下午1點,從龍潭攻殺到大嵙崁對岸的員樹林庄,並立刻開砲轟擊,其步兵也逼近大溪市街南方的蓮座山觀音寺一帶。江國輝乃激勵手下固守位於市街邊端的預備陣地,但到傍晚6點終於不支而散亂,與數十名手下被生擒;呂建邦、簡玉和則撤往龍潭的銅鑼圈。

躲在林本源大厝內的江排合、江次開等百餘名無辜鄉民被俘槍決。被擒的江國輝則在被押解台北途中,因在審訊中一言不發,被日軍刺死於員樹林庄。日軍入城後,為肅清抗日勢力,開始縱火燒毀大溪所有市街的店屋和民舍,直到翌日,還可以看到火苗。一個美麗的家園就此毀於乙未保台的戰火。

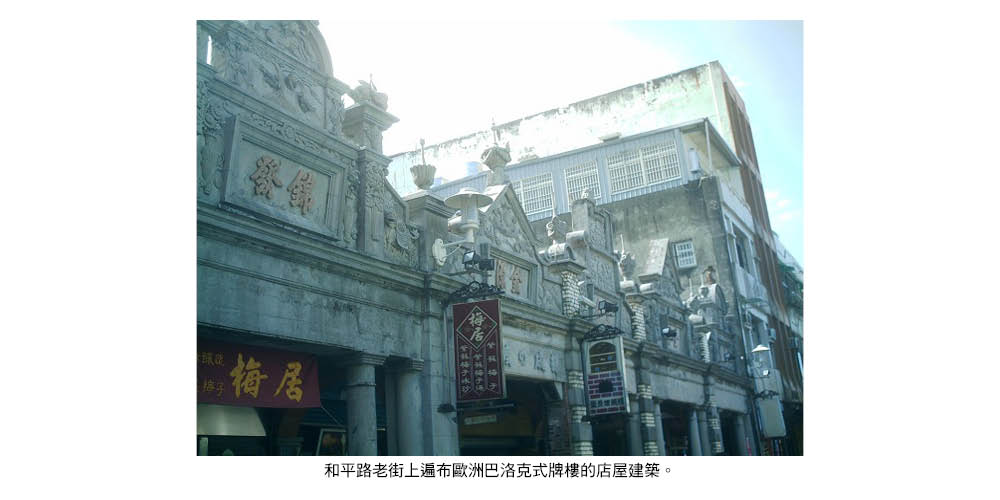

應建立乙未保台史蹟意象

現今無論是大溪橋或乙未戰後重建的大溪市街,都呈現出歐洲巴洛克風味。從清代開發到乙未保台的紀念史蹟,反而只能從史料上去探尋,筆者建議當地政府應建立相關的史蹟意象,讓遊客了解先民打拼所做出的貢獻。

(作者係歷史研究工作者)

回顧自己文學寫作生涯,著墨最深的有三個領域:金門文學、老兵文學和七等生評論。現就「老兵文學」這一區塊來看;首先,簡略爬梳自己歷年來的老兵文學篇目,以及台灣文壇、學術界有哪些討論我的文本,也順帶談一下自己作品裡的心靈依附。

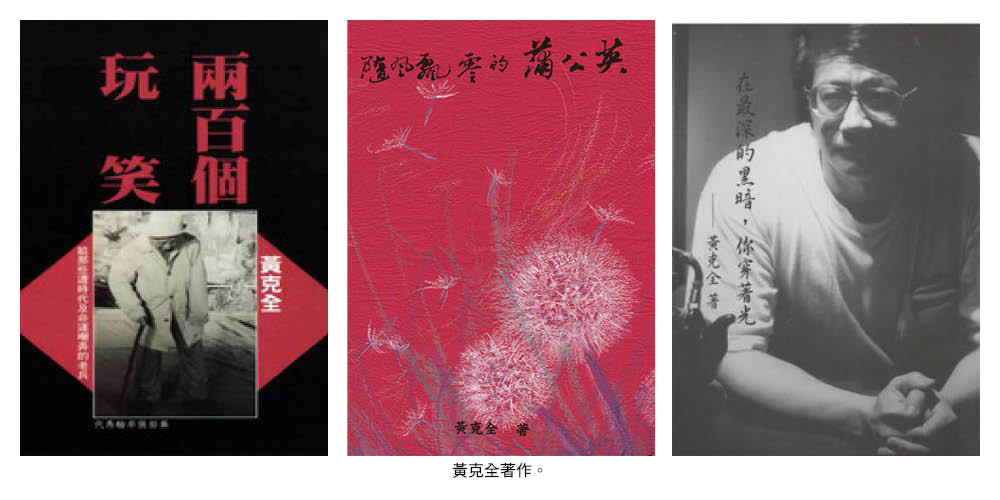

自己大概是台灣文壇裡書寫老兵文學體裁廣、篇數較多的作家。在小說體裁裡,以老兵為素材的有單篇〈洞中的臉〉、〈歷史的士兵〉、〈火狼人〉、〈最後的士兵〉、〈謊言〉、〈新娘子〉。散文有單篇〈從軍營傳來的〉、〈老芋仔,我為你寫下〉、〈爆炸後的時年裡〉、〈時間迷陣的兵勇〉和採訪22位老兵集結成冊的報導散文集《隨風飄零的蒲公英》。詩有短詩集《兩百個玩笑—給那些遭時代及命運欺凌的老兵》、兩千行長詩集《在最深的黑暗,你穿著光》。

老兵文學受到文壇矚目

我第一次比較有意識地體察到自己書寫的「老兵文學」受到台灣學界及文壇矚目,是1996年在台灣師範大學「第二屆台灣本土文化國際學術研討會」上,清華大學陳萬益教授發表了一篇〈隨風飄零的蒲公英:台灣散文的老兵思維〉,文中把李敖、王文興、陳映真、陳列、王幼華、苦苓、張大春、張啟疆、廖蕾夫、黃驗等年紀橫跨30年的多位作家列為老兵文學代表,最後一位論列了我,還特別提及或許是我生長在金門戰地、長年與老兵為伍,所以文本情感尤為深沉凝重。

其次是我1995年4月29日在《聯合報》副刊發表散文〈老芋仔,我為你寫下〉,本文收入九歌出版社《九十二年散文選》。

往後我讀到多篇討論我個人的老兵文學作品文本,如曾淑惠2000年華梵大學東方人文研究所的碩士論文《老兵文學研究》,其中特闢一整篇章專論我。曾淑惠日後從事教職,繼續推出多篇相關論文,如2015年發表在東南科技大學《東南學報》第40期的〈黃克全作品中的「老兵形象」〉,曾淑惠說:「書寫此一題材的作家群中,特別值得注意的是黃克全的創作,他對老兵族群的觀照不僅跨越三種文類的書寫,而且創作的篇數居作家之冠,書寫的主題面向也能呈顯老兵族群的特質。」

2010年群學出版有限公司出的《離與苦:戰爭的延續》,也收錄了曾淑惠的〈台灣文學中的老兵形象〉,文中爬梳當代台灣文學中有關老兵的幾種書寫主題,包括思鄉懷舊、殊異生命型態、袍澤情深、性慾畸態、婚姻殘缺與生涯際遇等,闡釋了特殊時空下的老兵特質及其複雜轉折的生命境況。她指出,老兵文學呈現社會邊緣族群的弱勢心理,也呈現社會底層的問題,這是一種激憤的抗議,也是對老兵的同情與不平之鳴!曾淑惠所言,幾乎像是針對我一人所說,因為她講的這幾項故事素材我都有所著墨。

其他陸續論述的多家學者,其犖犖大者有:2005年成功大學台灣文學研究所錢弘捷的碩士論文《戰後台灣小說中老兵書寫的離散思維》、2006年12月菩提老師發表在《文訊》雜誌254期的〈風貌凋零試讀黃克全詩集《兩百個玩笑》〉、蔡鈺鑫2008年7月發表在《金門文藝》25期裡的〈老兵作家代表:黃克全的「老兵不死(十首)」詩賞析〉、陳鴻逸〈軍之例與君之史:歷史圖像下的老兵書寫—以黃克全的《兩百個玩笑》為主要探討範疇〉獲第26屆中興大學文學獎文學評論獎,該篇論文收入2021年出版的《海洋、歷史與生命凝視》一書中。

老兵文學三部曲

我先後結集了三部老兵文學完整作品:即2006年的《兩百個玩笑》,2011年的《在最深的黑暗,你穿著光》,2017年的《隨風飄零的蒲公英》。這是我老兵書寫的「老兵文學三部曲」。《隨風飄零的蒲公英》是報導散文集,我採訪了台灣北部的22位老兵。《在最深的黑暗,你穿著光》以某位參加過國共內戰的台灣籍老兵為素材的2000行長詩。以上三部文集都獲得國家文化基金會的創作補助。

2022年7月到9月,我在金門睿友文學館展出「黃克全老兵文學館」,展覽主軸是自己最敝帚自珍的《兩百個玩笑》,隨機挑選出集子裡〈第37個玩笑:周學普〉這首詩,略為說明其語境與自己當時的心境:

周學普,1949年和弟弟在南京失散。「那天晚上是八月十五,月亮又圓又亮,下半夜,我睡著了,醒過來後發覺身邊的弟弟不見了,我以為他只是外出找吃的,沒想到他再也沒有回來。」「我現在最怕過中秋節了」他說。

十幾歲離開家鄉從軍的菩提老師,對這首詩特別有感觸。有一年我受邀桃園詩歌節上朗讀這首詩,下台時,他特別跟我說了幾句溢美的話,沒想到他不久後就寫了一篇精練的短評,發表在《文訊》雜誌。

我感到這件事具有某種盧卡其所說的「總體性」的意義。換言之,我的詩是一種「文本」(text),「文本」一詞源自拉丁語詞texere,有被編織(weave)的意義,文本不等於作品。文本是一個正在進行的尚未完成的作品,連結了作者與讀者、過去、現在與未來無限的互文及可能。就我與菩提老師來說,我們的生命與命運就此相連,總結為一體。這令我很感驚奇、感激,也很感慨。

老兵文學,且魂兮歸來!

(作者係金門籍作家)