近日有台獨側翼網紅,結合在大陸創業失敗、素行不良的台青,聯手製作帶風向,捏造台灣自媒體人被大陸收買的影片。緊接著,當事人上遍綠媒的政論節目,一時間「統戰」二字在台灣平台傳得沸沸揚揚。但明眼人一看就知道,這是安排好的劇本,但即便如此,卻又處處露出破綻,例如過程中,台獨網紅不斷想要誘導陸方說出,邀請台灣自媒到大陸的目的,但陸方的回答卻沒有任何可被炒作之處。

當台獨網紅刻意地問陸方:「要配合什麼嗎?」對方的回答是「沒有特別(要配合)的、就分享交流一下、沒有什麼需要配合的」。從頭到尾,陸方都沒有要台灣網紅講什麼偏袒大陸的話,或配合做什麼事,卻依舊被斷章取義,硬說成是大陸要收買台灣網紅、搞統戰。

該影片反倒凸顯出造謠者的無知與卑劣,但在速食文化盛行的年代,這影片在台灣掀起熱議,正反兩面的說法都有,當然也可能讓一些本來想去大陸的民眾有所遲疑。不過,危機就是轉機。赴大陸參訪被污名化不見得是壞事,反而可以借力使力,多鼓勵台灣朋友前往大陸旅遊。

真理只會越辯越明。台獨這次之所以不分青紅皂白汙衊大陸,代表大陸近來的對台策略打到台獨的痛腳了。台灣當局擔心台灣人到了大陸後,了解大陸發展進步的真相,對大陸降低敵意。所以大陸反而應該積極邀請,即使邀請的對象可能有台獨傾向或曾經是民進黨的支持者,因為只有這樣,才能讓更多台灣人去大陸,並在回到台灣後講出他們對大陸的認識。

筆者有一位鄰居是一名藥劑師,家境富有、30歲出頭已婚、育有兩個小孩,從未去過大陸,在一次閒聊中,他說想帶家人到廈門走走,因為聽說廈門講的話跟台灣一樣,所以溝通起來比較不會有問題。他似乎不知道大陸講的普通話就是台灣的「國語」。言談中,筆者感覺他對大陸的了解還停留在上個世紀的印象,但又對網路上所說的大陸充滿好奇。這樣的人在台灣非常多,想想也對,從小生長在一個籠罩著對大陸錯誤訊息的環境中,智商再高的人也不免受到影響。

這一次台獨網紅的炒作,引起不少年輕人想去大陸看看究竟的興趣,等於無意間把赴大陸旅遊的話題炒熱,有很多年輕人互問:你還沒有去過大陸嗎?

筆者認為,2025年應該加大推動兩岸交流的力道,化阻力為助力。民進黨現在最怕的就是台灣年輕人想去大陸走走看看,而大陸的發展進步、軟實力,絕對有辦法征服台灣年輕人的心,我們要有信心!

(作者係台灣藍綠紅節目主持人)

關於台海中線的存在與意義,坊間很多說法都毫無根據,近年來均宣稱台海中線是兩岸的默契,但兩岸從未曾有過談判或對話,何來默契之說?海峽中線默契毫無歷史根據,是民進黨政府亂掰出來的荒謬絕倫說法。

台海中線最初是《中美共同防禦條約》1954年簽訂後,1955年協防台灣的美國空軍部隊,經與台方協調後,在台海當中畫出一條虛擬的線,作為雙方空軍作戰任務區隔的用途,美軍戰機不越過中線以西,只在中線以東活動,避免與共軍直接發生衝突;中線以西為國府空軍作戰的範圍,如果共軍擊潰台灣的空軍戰機部隊,闖入中線以西,這時美軍要協助國府擊退入侵的共機。

中線以美司令戴維斯命名

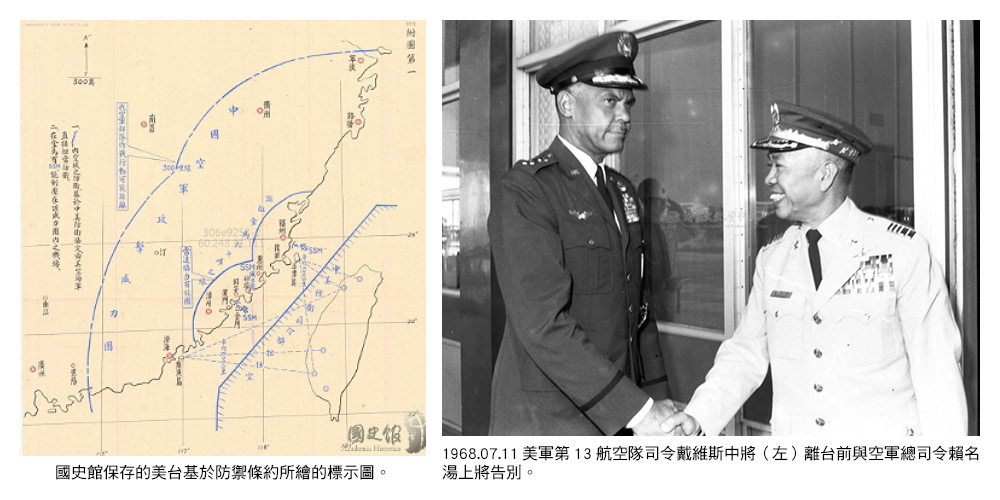

根據國史館保存的國防部解密檔案,台海中線最初只是單純的作戰任務畫分,是1955年美國空軍第13航空隊派駐台灣的特遣隊司令戴維斯(Benjamin O. Davis, Jr.)在台灣海峽中間劃出的一條線,所以稱為「戴維斯線」(Davis line)。

美國參議院批准這項共同防禦條約後,美國空軍部隊才正式進駐台灣,戴維斯是美國空軍第13航空隊副司令,兼駐台美國空軍第13特遣隊(Air Task Force 13)司令,在戴維斯受命駐台後,美軍才開始在台組建空軍部隊。

戴維斯有著不尋常的軍旅生涯,他是首批美國戰鬥機部隊的黑人飛行員,在二次大戰期間加入美國陸軍航空隊,派往歐洲與納粹德國空軍作戰,戰後成為美國空軍第一位黑人將領。在他的自傳中,戴維斯表示,他到台灣後,受到蔣介石熱情接待,與蔣經國夫婦、空軍總司令王叔銘、聯勤總司令黃仁霖結為好友,戴維斯之妻與國防部參謀次長賴名湯的妻子孫德芳、空總情報署長衣復恩的妻子等都是好友。

美軍在台有美軍協防台灣司令部、美軍顧問團,還有空軍特遣隊,但海峽中線的名稱,卻不是根據美軍協防台灣司令部(USTDC)司令的名字,而用了戴維斯的名字,與空中作戰有較多關係。

中線為區分美台空軍任務

從國史館保存的一份圖檔可以看到,基於《中美共同防禦條約》,中線以東空域防衛任務係由美國空軍與海軍直接擔任防衛;中線以西是國府空軍的作戰範圍。這個圖雖然標示國府空軍戰機攻擊威力圈可遠達大陸內部300哩,但冷戰期間,美方基於不願意擴大局勢,禁止國府戰機深入大陸內部攻擊,即使1958年爆發八二三砲戰,大陸沿海砲兵陣地嚴重威脅到金門的安全,美方仍不允許國府空軍戰機從台灣起飛,前往大陸轟炸沿海的共軍砲兵陣地。

兩岸軍事對峙數十年,多次在大陸沿海爆發空戰,也就是在台海中線以西的空域。美軍戰機不越過中線,是避免在大陸沿海與共軍直接接觸,擴大緊張態勢。八二三砲戰期間,美國海軍艦艇伴隨國府海軍運補艦艇前往金門,但不靠近金門,在金門外海遠方巡弋,也是為避免與共軍艦艇直接接觸,升高緊張。美方雖然不允許國府戰機飛入大陸執行攻擊任務,但華府同意國府在大陸內陸進行偵察與空投等非武裝軍事行動,這是1960年代國府空軍34蝙蝠中隊與35黑貓中隊偵察大陸任務的濫觴。

越戰期間,美方多次要求國府協助偵察大陸與北越接壤之西南省分的軍事動態,以及中共在大陸的核子武器研發。最初發現中共核武設施,就是35黑貓中隊高空偵察的成果。

海峽中線純屬民進黨捏造

海峽中線最初僅僅是美軍與國府空軍空戰任務的區分,但隨著時間久遠,美國與中國大陸建交後,自台灣撤出美軍部隊,廢止《中美共同防禦條約》,大家逐漸淡忘了海峽中線。一直到2004年陳水扁總統任內才提起海峽中線,但當時國防部搞不清楚台海中線的具體位置,連台海中線的經緯度都搞錯了,讓國防部長李傑在立法院用錯誤的資料誤導立委,演出一場烏龍戲碼。

根據國防部最後更新的資料( 2023/11/01),國防部定義的台灣海峽中線,又稱台海中線,係指坐標為北緯27度、東經122度,北緯23度、東經118度。

至於現在外界傳說海峽中線是兩岸的默契,與原始意義已有很大出入,多半為民進黨人士的穿鑿附會。這條線不具有國際法意義,哪有什麼可否越過的默契?

有關兩岸如何維繫穩定局勢,至少在1990年代國民黨執政當局,與大陸方面建立了「九二共識」,但現在連這個最起碼的政治共識,也被台獨人士推翻了。民進黨推翻了兩岸原本的政治共識,卻又捏造兩岸有軍事行動的共識,豈非自相矛盾?

(作者係資深媒體人)

2025年是兩岸關係的關鍵年。因為2024年美國與台灣皆選出新的領導人,縱使從結構性的觀點而言,政策有其延續性,但新人新政,尤其川普的非建制派性格與拜登完全不同,賴清德與蔡英文的特質也有相當程度的差異。台海兩岸在內部、外界的政經環境皆有變化的狀態下,呈現風險疊加的不穩定情勢,深受中美博弈影響的台灣應當思考如何妥善因應。

政治軍事情勢變化

賴清德上台後,除朝野關係繼續劍拔弩張,兩岸情勢亦未見和緩。包括520就職演說提及「兩國互不隸屬」,台灣歷史從荷蘭人到來的1624年出發、台南400年,必須戮力守護自由民主台灣;以及後續接受時代周刊專訪、黃埔百年校慶講話、民進黨全代會講話、八二三炮戰紀念活動講話時,都持續此基調。

加上賴清德10月5日在晚會上說「中華人民共和國不是台灣的祖國」、雙十講話強調「中華民國已在台澎金馬落地生根」、古寧頭戰役紀念活動重申「中華民國落地生根75年」,以及出訪南太平洋友邦與過境美國夏威夷與託管地關島時宣揚台灣主權等;兩岸不僅官方制度性溝通管道繼續中斷,而且大陸的聯合利劍2024A、2024B的圍島軍演接踵而來,年底更透過空域保留區的宣布,進行軍機、軍艦、海警船演練,反制美國第一島鏈的訓練,台海風雲密布。

賴政府認為,年底這場演練對於台灣威脅頗大,國防部還開設應變中心,啟動備戰演練;但美國在台協會(AIT)不認為大陸演練是針對賴清德出訪,只認為其程度與軍演相當,在野黨也認為,這是民進黨一貫的「狼來了」認知作戰,誇大了大陸對台灣的軍事威脅。

無論如何,川普接受NBC專訪時表示,他剛與習近平通話,兩人有很好的關係;為了與習商量事情,他不願說是否將保護台灣。不同於建制派的拜登五次公開說會派兵保台,川普退至模糊的對台政策;所以他與中國談判美國利益時,台灣有可能是被交換的籌碼。

經濟財政情勢變化

川普選後表示,將對來自中國大陸的商品加徵10%關稅,威脅金磚國家若不放棄打造替代美元的貨幣計畫,將被加徵100%關稅,連鄰國的加拿大、墨西哥都將被徵收25%的關稅。川普在競選期間也表示,台灣拿走美國全部的半導體工作,拿走所有的晶片業務,台灣非常有錢;可見從美國獲得貿易出超的台灣,不但會被要求更多先進精密製程的半導體廠必須搬到美國,亦可能需付出被加關稅的代價。

國際信評機構展望2025經濟情勢時認為,外向型的台灣極易受到美國貿易保護主義抬頭的影響;除了美國加徵關稅會直接影響台灣,美國對中國大陸加稅的溢出效應也會間接影響台灣,經濟成長率可能從4.3%降至2.6%。即使台灣先進半導體產業增長強勁,但川普要求晶片廠移到美國,這就會讓台灣經濟火車頭外移,甚至搬走護國神山的矽盾。

雖然川普在前次總統任內,曾經11度售台重要武器,但這次競選期間他強調,台灣需要增加保護費,軍事預算應該占GDP的10%。因此以他利益考量與交易性質的商人本性,可能想從台灣撈到更多利益,台灣勢將面臨更大的中美博弈下的防衛負擔及財政壓力。

對於國際主流而言,台海的和平穩定很重要,因為全世界有20%的貿易航線經過這裡,每年有超過25,000億美元的貨品在此航行。可是對川普而言,任何事重不重要在於是否符合他心目中的「美國利益」。他的國家治理邏輯就是凡事可交易、可談判,只要價格對了,價值就對了,利益才是目標。

台灣的因應之道

在賴清德主政下,2025年的兩岸官方關係應該看不到春暖花開,因為「抗中保台」仍然是主旋律;不論是內部的朝野政黨競爭,或是外部的國際外交空間角力,大陸都是賴政府鎖定的抨擊目標。但兩岸民間還是有樂觀的成分,例如城市性質的2024年台北上海雙城論壇幾經波折,還是在年底舉行了,而且上海釋放利多,開放團客來台,福建也早已開放居民到金門、馬祖旅遊;更不用說疫情後有許多台灣民眾登陸,兩岸民間的各層面交流可謂春暖花開,即便台灣官方宣稱赴陸有風險,仍擋不住絡繹不絕的互動。

特別是中共二十屆三中全會的決定指出,完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策,深化兩岸融合發展;例如建設兩岸融合發展示範區的福建,已有225項的台胞台企同等待遇清單,使用台資超過100億美元,10年來的兩岸共通標準226項、入閩台胞2000萬人次等。這些都為台灣民眾提供了一個追夢、築夢、圓夢的更寬廣空間。

總言之,中美競爭的結構性問題仍將長期影響太平洋的大兩岸關係,尤其川普的重商主義、民粹主義、霸權主義等三大特質,更讓台灣海峽的小兩岸關係風險疊加。台灣應該思考,如果仍只單方面押寶美國,是否會讓自己處於被動的地位;與其如此,正視大陸推進的兩岸融合發展,在「九二共識」的基礎上,尋求當前兩岸關係的突破點,建構台海和平穩定的新常態,才是台灣的理性抉擇。

(作者係南開大學台灣政治研究中心主任)

好飯不怕晚。作為兩岸目前唯一的官方交流平台,疫情之後首次在台北實體舉辦的「2024上海台北城市論壇」(下稱「雙城論壇」)終於在2024年末閃亮登場。「雙城論壇」按慣例一般在夏季舉行,且通常早早敲定具體日期。本屆「雙城論壇」卻一拖再拖,好事多磨,主要原因是民進黨政府藉口兩岸關係緊張刻意阻撓。「雙城論壇」最終克服阻力,逆風前行,成果來之不易,值得倍加珍惜。「雙城論壇」的成功舉辦證明,兩岸越走越近、越走越親是誰也無法阻擋的。

曾遭民進黨政府刻意阻撓

賴清德上台後,口口聲聲要貫徹所謂台海和平「四大支柱行動方案」,卻把整軍備戰放在第一位,揚言「以實力求和平」。在兩岸交流合作方面,儘管民進黨政府時不時對大陸秀一下「善意」,但骨子裡仍是「恐中、抗中、遠中」思維。例如,民進黨政府以各種理由千方百計阻撓兩岸人員往來和各領域交流,歷經台灣政黨輪替,而未曾中斷的「雙城論壇」便成了它的眼中釘、肉中刺。

其實,早在2024年3月就有台灣媒體報導,2024年「雙城論壇」預計7月或8月在台北舉行。6月,時任上海市台辦主任的鐘曉敏率「踩線團」訪問台北,並拜會台北市長蔣萬安,台北市政府即表示仍在規劃「雙城論壇」舉辦的時間,以及上海市長龔正是否赴台的事宜。北市發言人還表態,「雙城論壇」會在「對等、尊嚴、善意、互惠」的原則下進行,若龔正能來台出席活動,也會向陸委會行文公告,一切依法、依規定慣例進行。然而,民進黨政府顯然不樂見兩岸加強交流,陸委會為上海代表團劃下一道「紅線」,要求代表團所有成員均不得參與申請事項不符的活動,或增加未報備的活動。

到了2024年12月,眼看無法阻止「雙城論壇」登場,民進黨政府又開始小動作不斷。先是陸委會宣布「有條件」同意北市府舉辦「雙城論壇」,換言之,若兩岸情勢惡化,北市府須配合民進黨政府的決定,隨時延後甚至取消活動。當時民進黨政府和綠媒正在炒作大陸的「聯合利劍-2024C」軍演。隨後原計畫來台的現任上海市台辦主任金梅和9位大陸記者的入台申請被陸委會拒絕,連補件機會都沒有,形同「封殺」。

在「雙城論壇」舉行期間,民進黨政府還規定上海代表團「不接受媒體專訪,全程保持低調」的所謂「三不一低調」,導致許多上海團成員不敢離開酒店半步。至於綠營政客對「雙城論壇」的酸言酸語更是不勝枚舉。

推動上海居民赴台團隊遊

儘管2024「雙城論壇」遭遇一波三折,但最終還是頂住逆風,成功舉辦。代表團團長、上海副市長華源在開幕致辭中表示,「雙城論壇」已連續走過精彩的14年,這是互學互鑒的14年,也是合作共贏的14年。希望兩市以此次「雙城論壇」為契機,進一步深化交通、水務、醫療、生態等領域的多元務實合作,形成更多合作成果,更好促進兩市互利共贏發展。不僅如此,華源還宣布,為使上海與台北越走越近、越走越親,上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊,旅遊路線一定會包含台北市。華源這一表態,成為本屆「雙城論壇」的最大亮點。

台北市市長蔣萬安則表示,即使困難重重,台北與上海依然一棒接一棒延續舉辦「雙城論壇」;雙城好,兩岸好,越是緊張、困難的時刻,越需要交流,增加瞭解比增加誤解好。上海市政府副秘書長王為人、北市府副秘書長王玉芬二人,圍繞著河川治理發表主題演講。在兩市首長共同的見證下,雙方簽署《上海市與台北市推動智慧醫療合作備忘錄》及《小熊貓物種交流及保育合作備忘錄》,推動上海與台北兩市各領域的交流與合作。

「雙城論壇」得民心、惠兩岸

自2010年以來,上海與台北輪流舉行「雙城論壇」,疫情期間也未中斷(只是從線下搬到線上)。雙方共同探討民生關切,分享城市管理經驗,開展人文交流互動。兩市已簽署47項交流合作備忘錄,涵蓋科技、教育、文化、醫療衛生、智慧交通、青年交流等諸多領域,給兩市和兩岸民眾帶來實實在在的好處。尤其,此次上海方面主動提出推動上海居民赴台團隊遊,展現了大陸的誠意和善意。如果民進黨政府能從善如流,與大陸相向而行,將有效改善台灣旅遊業凋敝的狀況。

台灣民調顯示,72.1%的台北市民支持繼續舉辦「雙城論壇」,62.8%的台北市民認為「雙城論壇」對緩解兩岸緊張關係有幫助,另有64.8%的台北市民贊同「兩岸關係越緊張時,越需要通過雙城論壇進行對話」。民心向背,可謂一目了然。

(作者係上海對外經貿大學國際組織學院副教授)

2024年11月傳出賴政府要刪除軍校的「中國現代史」課程,改為「世界史」,引發社會爭議。 國防部針對外界的憂心說,此舉是「為配合各校院在訂定次學年度教育計畫,召集檢討過時或不符實際效益的課程」。國防部把「中國現代史」說成「不符實際效益過時的課程」,豈不滑天下之大稽?

2024年陸軍為完成關指部淡水營區的整建,花了近十億元預算,將營舍與戰車陣地要塞化,以拱衛京師。11月美國川普勝選,又傳出賴清德想打鐵趁熱,忙不迭以150億美元,欲向美軍購F-35 、神盾護台。不過,即使淡水河口能變身火力最猛陣地以拱衛京畿,台灣也能像美國買到隱形F35、神盾,只要軍校教育刪除中國現代史,將士將因沒有精神戰力配合,一切都將化為烏有,台灣的無形戰力會因軍校課綱的改變而漸次下降。

精神戰力分成廣義的及狹義的,前者含各部會國家級別的政治作為,後者以國防部軍方為主體的政治作戰。精神戰力應由中央政略來提綱挈領主導,國防部依國家政略,做為政治作戰戰略、戰術、戰技的細緻無縫部署、戰場戰具研發,例如攻心為上、瓦解對方心防,戰具研製機器上裝喊話器,進入陣地前緣或穿梭城市戰時,實施近接攻心為上的巷戰喊話。

作戰分武力戰與非武力戰,凡非武力戰就是政治作戰範圍,例如法律戰、外交戰、貿易戰、文化戰。目前台灣政治作戰付諸闕如,欠缺對各部會指導,例如2025年度外交預算雖創六年新高,共302億,但外交戰只知錢砸,缺乏好的政略指導,恐屢遭挫敗。

政治作戰如對國家定位模糊不清,就難以確立中心思想,導致官兵不知是為中華民國而戰,還是為台灣國而戰?滿清末年,中國被西方帝國主義蠶食鯨吞,菁英分子認為問題是武器不如人,於是師夷長技以制夷,搞船堅礮利,卻未建設精神戰力,結果甲午海戰仍一敗塗地,北洋水師葬身黃海。

台灣現在隨著不同政黨上台,國名就漂浮於政黨認知之間。銀行利息、匯率可以浮動、飛機票可以隨市場調整,但國名豈可因政黨輪替,忽焉中華民國在前,忽而暗示台灣國在後?如何來提升精神戰力?將士們會為一個浮動的祖國犧牲性命嗎?

國軍政治作戰制定依國家政治方位打在心頭,國家政治方位偏移,國軍政治作戰就無法定向,國軍戰略戰術就無法發揮,當然無法做好海島防衛。國家格局不能僅鼠目寸光,要打好政治作戰的無形戰力,就必須從中央主其事者至部隊每一單兵,心裡想的是中華民族。其實,兩岸只要做好交流,根本無須動干戈。

有報導指出,這波軍校教育「去中化」是經國防部的法律司、參謀本部人事參謀次長室、各軍官學校高階軍官開會決議通過的。筆者不相信沒有賴清德的指示,上述國防部單位敢冒失通過此案,也堅信台灣當局若死不悔改,必定遺臭萬年,而作為賴清德幫兇的單位主官也將會讓國軍自食苦果。

(作者係中華戰略學會研究員)

台北及上海雙城論壇12月結束,看似為烏雲密布的兩岸關係照進一線曙光,但實際上,不止民進黨執政打壓兩岸交流,側翼的作亂及認知作戰更讓兩岸關係在新世代面臨新的考驗,好比近期公審赴陸網紅、操作所謂「統戰網紅」等議題,若民進黨執意放縱,而國民黨無力反制,兩岸未來恐仍難恢復過往榮景。

回顧過往,親綠、台獨網紅長期就操作所謂「中共滲透統戰」的議題,近期更從以往的政治領域,蔓延到看似輕鬆的文化及觀光面向,包含去年中YouTuber波特王爆料大陸邀請10組網紅赴陸拍片互惠,以及去年底八炯邀請「閩南郎PYC」,共談所謂「中國統戰紀錄片」等事件。

但影片內容幾乎都是八炯及閩南郎在交談,兩人閒聊及自述足以有「實錘」?一些與大陸人士的通話,很多都是透過片面資訊及他們的「再製」,根本沒有說服力,當中最可惡的是胡亂影射,導致網友捕風捉影開刀公審。像YouTuber魚乾就因此遭點名,弄得嚴重影響其私人生活,只好拍片自清,強調自己是自費旅遊。

不過,即便如此打臉八炯與閩南郎,他們卻還執迷不悟、持續造謠,甚至發出新的影音創作「中共到底打不打?台灣人民等不及了⋯」,挑釁意味十足,如此囂張的行徑無疑是為已著火的兩岸關係澆油。

從他們的角度思考,他們能與大陸取得聯繫,並聲稱過往自己遭到「統戰」,不就證實了他們曾為中共工作,那麼民進黨當局為什麼未依《反滲透法》,把他們抓起來呢?

另外,國民黨立委葉元之揭露,台灣也收買大陸的網紅行銷台灣旅遊,2024年就花了74萬元,2025年則預計花114萬元,民進黨及其側翼又怎麼好意思批評大陸搞統戰?不過,從整個政黨態勢觀察,國民黨面對兩岸議題始終持保守心態、迴避問題,最終恐將失去話語權。

不少人可能認為,這不過就是網路上幾個「小鬼」在作亂,但其實網路平台的影響力不可小覷,近期如社群平台Threads衝上了Apple Store年度下載的冠軍,顯示台灣人的生活重心及網路威力,而台灣選舉一向決戰於中間選民,這其中大多是網路世代,生活資訊都是從社群平台獲取。

兩岸關係嚴峻複雜,文化及觀光本是一潤滑劑,但民進黨放任台獨側翼作亂,讓兩岸人民誤會加深,將台海局勢推向戰爭邊緣。若未來台海果真走向戰爭,八炯、閩南郎等人助紂為虐,不僅是台灣的罪人,更是中華民族的歷史罪人。

(作者係青年媒體工作者)

綽號「川皇」的川普即將接任美國總統,他強勢、獨斷,敢用關稅鐵幕,君臨萬邦。久已偃旗的「窮台論」,竟成當下台灣深重的憂患。

民進黨帶來「窮台」厄運

民進黨執政近17年,一邊抱著台獨黨綱切割中華文化瞎鬧騰,一邊大賺大陸錢。十年來台灣對大陸每年順差1000億美元起跳,多時超過1500億美元,大陸是台灣最大的順差來源地。但台灣大賺人民幣,還拒買2500餘項大陸產品,更不賣給大陸台製高階芯片。

民進黨更拿「抗中」當選舉嘩眾的工具,排斥兩岸交流。日前扣訪台陸生團是共青團,來台進行統戰和文化滲透等帽子,連對行之有年的雙城論壇也設卡延宕,否決上海記者入境採訪。看著民進黨勾連外邦,撈大陸的錢卻砸大陸的鍋,大陸網群乃熱議採用經貿手段「窮台」。

但是,大陸官方珍惜台灣人民,下不了狠手,僅在鳳梨、蓮霧、釋迦、石斑魚等設限;調查完貿易壁壘,仍留住《海峽兩岸經濟合作框架協議》(ECFA);早收清單部分,雖對石化、紡織若干產品中止關稅協議,不再減讓,但對台灣的總體經濟不痛不癢。

「窮台」說得多做得少

「川皇」可沒有任何顧忌。他對北邊密友加拿大和南邊友岸墨西哥,都揚言祭出25%的關稅,對台灣也絕不會客氣。之前拜登政府就督促台灣自我防衛,四年間對台軍售19次,總額近70億美元,不但高價出售,還先收錢後交貨。「川皇」對求庇者一向主張收保護費,還未就任,外媒即報導台方提出百億餘美元購機、艦清單,示意會加強自主防衛。

美國還藉政治和高關稅施壓,迫台積電移往美國,生產最高階晶片。拜登時代台積電牽頭到亞歷桑納州建廠,已連動半導體產業鏈如晶圓、化工和電子零件廠齊步搬家,連無塵室工班師傅都得離鄉背井去沙漠工作。

拜登、川普都忌憚中國大陸蒸蒸日上,拜登離開白宮前夕通知台積電,別把用於人工智能的先進晶片賣給大陸。大陸正發展手機、超級電腦、資料中心伺服器、自動控制等運用,亟需高階晶片,而台積電失去這筆生意,估計銷售額立減5%至8%。

台積電美國廠不斷擴建,連封裝絕技都可能移美落地。台灣半導體產業鏈不僅創造高薪工作機會,還帶動房地產和衣食娛樂、旅遊等各服務業商機。半導體工業四散美、日、德等國,台灣高所得就業崗位變少,還能免於「窮台」嗎?

全球化和自由貿易已死,美國囂張地用關稅、科技和制裁手段築起經濟鐵幕;被打擊的國家和地區必會對應操作、各自求生。台灣綠政客倡言會與國際合作,共同守護民主價值,但川皇求利,不在乎什麼政治理念,國際合作瞬成務虛。現實地緣政治變成台商繳關稅,幫助美國偉大。

台灣內部亦杌隉難安

民進黨政府的人才不及前朝,官品、能力既見疑,貪色求財作威作福輩竟能位居要津,如此隊伍無力善處中國,只好緊跟美國,面對川皇窮台式的需索,幾無騰挪彈性。

民進黨立法院席次未過半,面對在野多數要求改革幾乎全面抵制。民主政治貴在妥協包容,台灣時局竟不知妥協,強者何必退讓?朝野極缺互信,廟堂上惡言相向。大政如能源結構、死刑存廢、建軍備戰均南轅北轍,內已不寧,奢言躲過「窮台」。台灣人若不想栽在「窮台」路上,就只得用選票換掉民進黨。

國民黨體質、黨風、黨綱及主要幹部的素養,殊異於民進黨。國民黨於內亂外患中仍能延續政權;帶領抗戰勝利,趕走日本軍閥,收復台澎失土,是有格局、有傳承的政黨。

台積電創辦人張忠謀在自傳中說:「沒有政府的投資和協助,我辦不起來台積電。」當年若非蔣經國支持,有識的政務官開發新竹科學園區,引進高風險新創產業,何來今日引領風騷的半導體神山?韓國當年通過外交手段,探查工研院電子所的操作模式,緊跟台灣,東施效顰而有成。兩蔣時代任命的政務官學養俱豐、人品正派,無私地為政府舉才,並勇於創新改革,幫助人民成就自我。此等遺緒於今猶存。

民進黨無心無力解除窮台

賴清德出訪過境夏威夷,赴美國智庫演講和座談時說,要強化自我防衛、加強經濟安全、深化民主連結、促進對話交流。唯落實這四項要政的條件,民進黨都不如國民黨。國民黨的軍政人才、戰陣傳承、軍譽榮辱均有厚實基礎,國共兩黨在大陸有過合作,也曾兵戎相爭;不戰是上策,為保台安民,國共能對話,民進黨則缺管道。

國民黨遷台伊始,即發展核能和平用途,設系所培養人才,合宜的能源結構和水源開發,奠定了台灣產業的根基。民進黨想加強經濟安全,僅能源政策就是敗筆,還造成消費者物價指數衝破通膨警戒線;人民食衣住都更艱難,九成勞動者的所得沉陷低谷。

國共在促進兩岸交流對話、穩定台海和平方面有互信條件,國民黨處理大陸事務重人情世故,語言藝術也比民進黨高明;綠政客總是「統戰」不離口,還攻訐訪陸退役軍官是「中共協力者」。民進黨自詡與民主陣營有連結,但美、歐、日等國是藉台灣向中國叫板,「我為人人」只換來空口白話。國民黨史上因與中共曾敵亦友,這種舊誼反促成日、美、歐警惕,深怕兩岸走太近,壞了「遏中」的籌碼。

避開「窮台」套索是政府的天職,但民進黨政府卻沒有能耐閃過這道檻。國民黨和在野黨派應同心齊步,掬誠為台灣人民保全幾代前賢辛勤耕耘的果實,並告訴選民,唯有政黨輪替,人民才不會窮苦。

(作者係資深媒體人)

2024年11月30日,賴清德出訪南太平洋三小國,並過境夏威夷、關島,12月6日回台。此次冠名為「繁榮南島智慧永續之旅」的要害在何處?本文以下從三個方面顯示,賴清德及其團隊試圖通過這次出訪,將台灣帶入為美日戰略布局「扮演軍事挑釁角色」的階段。

民進黨續對大陸軍事挑釁

賴清德「受邀訪問」的南太三國,除了具有台灣友邦的頭銜,可供民進黨當局做「外交突破」、「穩固樁腳」的利用外,其地緣戰略位置非常重要。雖然總人口、土地面積加起來極為微小,但與美國、澳洲甚至日本關係密切。其中,馬紹爾群島和帛琉與美國簽有《自由聯合協議》(Compact of Free Association, COFA)。二戰前兩國是日本在南太平洋的殖民地,戰後美國採取提供經濟和安全援助的方式,換取在協定國專屬的軍事准入權(即協議方向美國讓渡國防權力),不僅允許美軍控制其空域及周邊水域,還允許「自由聯繫邦」的公民在美軍服役,建立起完全聽任美國指揮的「特殊軍事關係」。對台灣而言,這種模式是不是聽起來有點耳熟?

更需要注意的是,帛琉(4593平方公里,人口兩萬)在擺脫日本殖民統治後,第一任總統就是日裔。此外,帛琉與台灣簽有「海事協定」,1999年7月李登輝拋出「兩國論」,當年底帛琉與台灣建交,2000年陳水扁上台後曾到訪帛琉,蔡英文執政期間也曾到帛琉進行「尋親之旅」。這次賴清德在帛琉發言時稱,「有一家人的感覺」。

這些背景及民進黨的運作說明,台灣與南太平洋島國的關係絕不是簡單的「友邦」與「固樁腳」之類的關係,而是顯示在美國的戰略部署中,美國可以利用台灣,包括「事實台獨」的「軍事存在」,在南太平洋滋事、挑釁,製造海事衝突。而民進黨當局樂此不疲,充滿信心。這是賴清德對美國的「及時表態」。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所(Lowy Institute)的研究員、前澳洲駐所羅門群島外交官索拉(Mihai Sora)就指出,南太島國「是美國應對中國在南太區域影響力上升的有力手段」。

美台軍事勾連深化

如上所述,這次賴清德出訪的南太島國,在美國第二島鏈的戰略部署中,在印太區域「美國因應中國挑戰」方面,是美國太平洋軍事戰略中,「不可或缺的重要支柱」(索拉語)。這次賴清德出訪就是美台勾連,進行充滿軍事挑釁含義的「相互策應」。民進黨當局扮演的角色,就是「體現台灣進行軍事挑釁的能力」。

如出訪方式上,台軍方以「擔心解放軍在台海周邊的活動」為藉口,台空軍派出4架掛彈的F-16戰機,對賴清德南太出訪的去程與回程,進行「伴飛、護航」。美方也做出動作,對賴清德出訪提供「幫襯」。如出訪內容組合方面,賴清德過境夏威夷與關島時,先後分別與美國眾院榮譽議長裴洛西(Nancy Pelosi)、眾院議長強生(Mike Johnson)視訊通話。民進黨注解說:「這代表美國不會因政黨輪替而改變對台路線」,意味著「川普政府將會深化對台灣的支持」、「展現美國跨黨派共識,瓦解了台灣內部的疑美論、疑賴論」等。眾所周知,裴洛西2022年8月訪台,目的就是完成美國國會給予的「戰略任務」,激化台海衝突。換個角度說,賴清德與兩位議長通話,就是給民進黨扮演的地區挑釁角色「貼標籤」。

美國方面也進行了策應。據美國《海軍新聞》(Naval News)報導,11月底美軍3艘尼米茲級航母進入美國第七艦隊的衛戍區域。美方的說辭是:這是考慮到美國正在進行總統交接,以及賴清德外訪等因素,聲稱「美國因此而需要強化在西太平洋的軍力部署 」。從賴清德結束南太訪問後,美國「軍援台灣」38輛坦克實現「在台交付」的安排來看,美台加深軍事勾連的傾向很明顯。

為何說要害在軍事挑釁

賴清德在「繁榮南島智慧永續之旅」,進行了「民主價值觀」的包裝,但運作結果,不僅沒有雨點,對雷聲的安排也放在軍事效應上。例如過境夏威夷期間,賴清德發表以「中國威脅」為主題的演講,內容包括具體提出,台灣在「加強防衛」方面將採取「三個積極行動」。

回程過境關島的安排更是煞費苦心。關島位於美國太平洋第二防線,三分之一土地是美軍基地。根據日本共同社12月14日的報導,駐沖繩美國海軍陸戰隊的第一批約100名後勤人員,已經轉移到關島。接下來,美國海軍陸戰隊(總兵力為1.9萬人,約七成的駐日美軍集中在沖繩),將分批撤到關島與夏威夷,以適應快速干預地區局勢的需要。可見,過境關島,與釋出美日台安全資訊相關連(2024年7月台灣與日本已進行過海事合作演練)。賴清德出訪南太的要害在於軍事挑釁性,不言自明。

結語

出訪剛結束,民進黨當局就高調炒作:「美國軍援台灣的38輛主戰坦克,夜間安然抵台」。出訪前,台灣防務部門發布「攜手團結,無懼挑戰」文宣片,宣稱台灣「從未向任何威脅低頭」;台灣是「守護民主自由的最強防線」、 「如果有人想要破壞區域和平穩定,台灣將隨時挺身而出」。民進黨當局看來是要「一條路走到黑」!

大陸國台辦發言人尖銳地指出,「台獨是絕路。大陸絕不會為台獨分裂活動,留下任何空間」。民進黨當局想扮演「地區軍事挑釁角色」,是「無望的掙扎」。

(作者係上海台灣研究會研究員)

民主國家實施戒嚴的軍管均須經國會同意,但南韓總統尹錫悅2024年12月初突然下令戒嚴,卻派軍隊去逮捕反對黨的國會議員。如此荒誕的政治鬧劇震驚全世界,也讓人見識到檢察總長出身的總統,目無憲政民主竟到如此地步。但民進黨立院黨團在南韓戒嚴消息傳來的第一時間,在社群媒體上,發出表露「有為者亦若是」的「暗挺文」,不僅讓台灣輿論與政壇嘩然,也遭韓國媒體譏諷。

民進黨刻意渲染台灣戒嚴

民進黨迄今不願對「挺戒嚴」的發文道歉,而只以強調國民黨過去長年實施戒嚴的部分事實,再經其混淆視聽的說法,來轉移問題的焦點。因此,當國民黨立委鄭天財說「戒嚴是為了保護台灣」時,民進黨立委邱議瑩立即反嗆說,他的父親邱茂男,因國民黨實施戒嚴被關了六年。

邱茂男是因參與高雄美麗島事件被判刑六年,且從被羈押到假釋出獄共關押近五年。依當時的判決書記載,他在高雄市新興警察分局前「手持火把為遊行前導」,迨施明德、姚嘉文領導隊伍衝向憲警時,「隨即舉起火把指揮他人衝擊憲警,並親自參與毆打執勤憲警」。邱議瑩不說這些,是要誤導戒嚴時期只因反對政府、「爭自由」就會被關。

同樣的,陳菊說台灣長達38年的戒嚴,造成「成千上萬人家破人亡」,也只是信口開河。而她又說,戒嚴時期是民主政治最黑暗的時刻,顯然刻意忽視中華民國在1947年底開始實施憲政時,已因國共內戰全面爆發,而採「行憲與戡亂並行」的國策。故而,因「動員戡亂時期」實施戒嚴下的民主政治,乃是在戰火威脅中逐步建構,理應無所謂光亮或黑暗的時刻。

戒嚴的確是為保護台灣

賴清德總統在上任後第一次國慶文告中指出,歷經古寧頭和823戰役,我們「守住了台澎金馬,守住了中華民國」,而這是發生在兩岸軍事對峙的「動員戡亂時期」,故因戰爭狀態而實施戒嚴,當然就是為了「保護台灣」。否則,又何來賴清德所說,「中華民國在台灣落地生根」呢?

民進黨的務實台獨路線,其實要刨掉中華民國的根,所以對台灣曾實施的戒嚴極盡渲染、誇大和醜化。台灣所實施的戒嚴,主要對言論和集會結社等政治自由有所限制,但當時仍有由立法院制定通過的法律為依據,如《戡亂時期檢肅匪諜條例》、《動員戡亂時期集會遊行法》、《動員戡亂時期人民團體法》或《動員戡亂時期出版法》等冠以「動員戡亂時期」的法制。

台灣在戒嚴時期,政府實施了三七五減租的「耕者有其田政策」、九年國民義務教育和推動十大基礎建設,乃至於造就亞洲四小龍之首的「台灣經濟奇蹟」。例如,台灣在二次世界大戰後迅速重建,到了1961-1972年間,每年物價上漲率為3.3%,工業國家則為3.5%;同時,台灣每年經濟成長率為10.2%,工業國家則為4.6%。尤其,在1952-1987年間,台灣平均每年經濟成長率達9.0%,才會被西方視為「經濟奇蹟」。

民本思想造就經濟奇蹟

西方建構的理論認為,唯有實施資本主義與自由民主體制才會造就經濟成長,但台灣實施戒嚴威權體制,造就經濟快速成長的事實,乃為原有理論所無法解釋的「奇蹟」。例如,Daron Acemoglu及James A. Robinson在2012年出版的《國家為什麼失敗:權力、繁榮與貧窮的根源》(Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty)一書,仍然持著類似的理論與觀點。

這本書把各種獨裁、極權或威權政體所建立的正式及非正式制度,使經濟利益與政治權力只由少數特權菁英所把持,稱之為「榨取型制度」(extractive institutions)。相對來說,現代所有自由民主制國家所建構者,則為政治權力和經濟利益為全民共享的「廣納型制度」(inclusive institutions)。而國家為什麼最終導致失敗?自是因非屬自由民主體制所致。

該書還特別指出,即使定有憲法和定期選舉,具有民主外觀的威權政體,但對參與選舉的候選人及選舉競爭未必公正,使得選舉往往只是一場表演。故而,威權政體建構的「榨取型政治制度」,自也會型塑出經濟利益由少數特權者把持的「榨取型經濟制度」。民進黨敘述國民黨威權統治下的選舉,頗類似此書中的描述,但卻無法解釋「台灣錢淹腳目」的景象,為何發生在戒嚴的威權統治時期?

事實上,台灣在實施戒嚴的威權統治時期,雖對政治自由和民主有所限制,但相對來說,當時的執政者,在中國儒家傳統民本思想的指引下,施政不僅以福國利民為依歸,且非常重視「賢者在位,能者在職」的網羅人才機制。因此,政府不認為得來的經濟成就是「奇蹟」,而將之稱為「台灣經驗」,且西方學界也因此建構了得以解釋的新理論。

賴清德出訪返台後,面對質疑民進黨立院黨團發文「挺戒嚴」時,僅回應「不會走回頭路」。但賴清德不斷推進中華民國「台獨化」的路線,離實施「戰時」憲政體制的戒嚴,恐怕會愈來愈近。

(作者係民主文教基金會董事長)

2024年12月3日晚間,南韓總統尹錫悅緊急宣布「戒嚴令」,指控「在野黨大幅削減預算4.1兆韓元,將預算作為政治鬥爭的手段、擾亂合法國家機關、明顯意圖謀劃內亂」,故為「剷除親北韓勢力,守護自由憲政體制」頒布了戒嚴令。該戒嚴令立即引發朝野反彈,隔日凌晨1時190名國會議員全票表決解除戒嚴令。之後,國會兩度提出彈劾案,12月14日尹錫悅終於被彈劾,全案已送憲法法院確認中。

尹錫悅逃不過國會彈劾

戒嚴不成後,尹錫悅立即為「戒嚴荒誕劇」公開道歉,也逃過了12月7日的彈劾。不過,南韓民怨繼續沸騰,反映出自尹錫悅執政以來,南韓通貨膨脹、房屋高價、司法遭政治勢力介入,國會更對涉及弊案的22名官員提出彈劾案, 尹錫悅早已不受民眾信任。

在第一次彈劾案未通過後,執政黨隨即宣布,在尹錫悅辭職前,他「不會介入包括外交在內的國家事務」,形同廢除了總統的職權。但南韓國會仍堅持第二度對尹錫悅提出彈劾案,也終於12月14日表決通過了彈劾案。

此次南韓國會204名議員投下贊成票,在野黨及無黨共有192名議員,所以至少有12名執政黨議員倒戈。尹錫悅即刻被停職,由國務總理韓悳洙代行總統職務。彈劾案已送到憲法法院審理,憲法法院將依國會提出的證據,在180天內做出被彈劾的總統是否應解職的判決;若尹確定要解職,就必須在60天內舉行總統改選。

南韓有三位總統被彈劾

尹錫悅成為南韓史上第三位被國會通過彈劾案的總統。2004年盧武鉉彈劾案被憲法法院推翻而恢復職務;2016年8位大法官無異議贊成朴槿惠彈劾案,使她成為南韓第一位被彈劾下台的總統。朴槿惠被判22年刑期,服刑4年9個月,2021年被文在寅總統特赦。

事實上,尹錫悅所屬政黨在國會300名席次中只占108席,卻選擇宣布戒嚴,這種少數政府的局勢與台灣現況雷同。不過,南韓主宰釋憲大權的9名大法官,三分之一由總統任命、三分之一由國會選舉產生、三分之一由最高法院院長指定;看起來雖然較獨立,不會全是總統的人,但三方勢力角逐常讓人選無法順利產生。

南韓目前空缺3位大法官,屬於國會選舉的名額,各黨對人選存有極大岐見。雪上加霜的是,南韓認定法律違憲或對官員彈劾,須經6名大法官同意;現因空缺3名大法官,很多憲法案件無法進行審判,而此次彈劾案也必須經全數6人同意才能過關。

台灣會發生類似問題?

南韓憲政體制造成少數政府採取各種抗爭手段,讓人不禁猜想,台灣是否也會發生類似南韓的戒嚴局面。

台灣曾歷經三次戒嚴;分別是1947年發生「二二八事件」,政府在台北市發布戒嚴令,歷時約兩個月;其次是1948年國共內戰,蔣介石經行政院會議決議而宣布戒嚴;最後一次是1949年5月頒布《台灣省戒嚴令》;直到1987年7月宣告解嚴,經歷長達38年的戒嚴時期。

台灣目前因朝野政爭及兩岸關係緊張,賴清德與國民黨、民眾黨占多數的立法院之間的矛盾正在擴大。而且,執政黨已出現結構性貪腐,疫苗採購、光電利益、官員霸凌等弊案,引發民眾強烈不滿。更何況,執政黨不僅抵制在野黨的國會改革案,其控制的大法官更透過釋憲閹割了國會的調查權,造成行政與立法的對抗日愈嚴重。

目前立法院朝野政黨因「國會改革釋憲案」、「總預算擱置或刪減」、「大法官等人事同意權」等案尖銳對立,賴清德又借著嚴辦民進黨的鄭文燦、民眾黨的柯文哲貪腐案,建立其個人威望。如果2025年有在野黨的立委被罷免成功,朝野衝突恐怕更加擴大,屆時賴清德是否可以台灣政局混亂,或兩岸會爆發戰爭為由宣布戒嚴,引發社會議論。

民進黨竟貼文推崇戒嚴

民進黨黨團網頁在尹錫悅發布戒嚴後立即貼稿:「南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制,緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院藍白百般刁難,…我們無時無刻都在抵抗。」該稿雖迅速被撤掉,但已被不少人看到,並發現民進黨對在野黨積怨已深,顯然是想藉南韓戒嚴宣洩不滿。

此舉令人擔憂賴清德的未來動向,以及台灣總統是否可依法宣布戒嚴。依據憲法第 39 條規定「總統依法宣布戒嚴,但須經立法院之通過或追認。立法院認為必要時,得決議移請總統解嚴。」又依戒嚴法第 1 條第1項規定,必須「戰爭或叛亂發生」,還需「經行政院會議之議決」及「立法院之通過」。惟該條第2項規定「總統於情勢緊急時,得經行政院之呈請,依本法宣告戒嚴或使宣告之。但應於一個月內提交立法院追認」。足見,總統若要以政爭或預算、法案為由發布戒嚴並不合憲,更何況戒嚴令還「須經立法院之通過或追認」。

但是,如果總統明知不符合憲法,但仍堅持以「因兩岸即將爆發戰爭」,或「在野叛亂」為由發布戒嚴,在宣布戒嚴後「應於一個月內提交立法院追認」,那不等於說戒嚴令可以維持一個月的有效期,這可能造成的後果,勢必比南韓總統這次冒然發布戒嚴更嚴重、更恐怖,這樣的法律能不盡速修改嗎?

(作者係雲林科技大學科技法律系教授、中華人權協會副理事長)