20世紀初,東西方有著兩大火藥庫,一個是歐洲的巴爾幹半島,一個是中國的東北,結果分別引爆了兩次世界大戰。當前烏克蘭已引爆了新西方火藥庫,台灣可千萬不要成為東方的火藥庫。

20世紀世界兩大火藥庫

巴爾幹半島因為長久以來民族成分複雜、宗教紛呈,俄、奧、英、法、德、義、土等幾個帝國的利益糾葛難分,各自扶植或支持自己的利益代理人,導致幾度發生區域戰爭、衝突不斷,包括先前的俄土戰爭、克里米亞戰爭、義土戰爭。

幾經折衝無效後,1914年槍聲在塞爾維亞的首都賽拉耶佛響起,奧匈帝國太子斐迪南大公夫婦被斯拉夫極端民族主義者暗殺,隨即引爆了第一次世界大戰,整個歐洲瞬間捲入其中。這場戰爭歷經四年,讓整個歐洲文明遭受史無前例的破壞,也就此宣告殞落。

大約同時,中國東北,也就是所謂的滿洲,一樣也是情勢紛亂。俄、日在其中年角力多年,涉及背後列強如英、美等國的利益。1900年,俄羅斯帝國趁著八國聯軍而進占東北,最後激盪出1904-1905年的日俄戰爭,英、美暗中支持日本獲得勝利,取得在東北亞的優勢。這場戰爭被西方史家認為改變了歷史發展的進程,使羅曼諾夫王朝搖搖欲墜,一舉動搖了沙俄的統治,並且影響到往後中國的革命。

但是,滿洲的問題未因戰爭結束而解決,俄國在北滿的勢力依然很大,加上中國近代民族主義興起,辛亥革命到五四運動都體現出,整個中國社會對於主權與國家完整的渴望。而滿清被推翻後,遺老不斷進行復辟行動,軍閥力量在帝國主義的扶持下畸形壯大。以上這些都讓滿洲持續複雜緊張,動盪不斷。

發生在1931年的「九一八事變」,就是這種複雜情況的一次總清算,日本帝國不甘願見到中國民族主義興起,也怕它在滿洲的30年布局付之一炬。這結果瓦解了一戰後的國際秩序,使英、美試圖維持的「門戶開放政策」宣告破產,並產生了骨牌效應。

義大利在阿爾巴尼亞與衣索比亞有樣學樣,納粹德國緊接著撕毀了《凡爾賽條約》,引爆了第二次世界大戰。所以,兩次世界大戰其實是東西方兩枚定時炸彈的輪流爆炸而已。

烏克蘭引爆新西方火藥庫

如今,種族情勢緊張又面臨美、俄兩強角力的烏克蘭,終於在北約步步進逼,俄國決定孤注一擲下,引爆了西方的火藥庫。戰事是否會繼續擴大?坦白說前途未卜,很難樂觀。目前美國與北約國家介入日漸加深,給予俄國各種所謂經濟制裁,俄國也宣布徹底與美元脫鉤。

美國不僅直接給烏克蘭各種軍經援助,並且允許烏國軍人進入北約國家波蘭境內,接受訓練學會使用美製武器。這雖使得俄軍的攻勢頓挫,但已陸續拿下赫爾松、馬里烏波、伊玖姆等戰略要地,並且集結兵力在烏東地區,持續進攻大城哈爾科夫,顯然是要拿下頓內次克與盧甘斯克兩州,並且在烏南朝向重要港都敖德薩前進。

目前看來,俄烏戰爭沒有要結束的跡象,因為各方都在加碼。俄國在開戰時就宣稱,目標是要烏國「去納粹化」,保護烏東俄裔居民的權益,以及在政治上使之能自治甚至獨立。不管俄國是否能達成其目標,但俄軍想要全身而退也並不容易,美國勢必會繼續利用這個戰場拖死俄羅斯,讓其陷入泥淖中,猶如第二個阿富汗。

美國要將台灣推向最前緣

我們還該問,那麼今日東方的火藥庫在哪裡?自中美貿易戰以來,兩強關係緊張,美國明確將中國列為頭號假想敵。這幾年儘管雙方經過幾次高層級的對話,但中美矛盾還日益增加。美國拉攏盟國包括日、韓、澳,甚至印度,加入反中行列,圍堵密不透風。中國將力量深入南太平洋的所羅門,更讓美、澳兩國視為重大威脅,澳洲甚至強調必要時不惜開戰。

最近烏克蘭戰事嚴峻,美國不斷要求中國出面調停,但北京對此事始終低調以對,不願意介入太深,因為它知道美國實際上不是真心為了實現和平,而是想拖中國下水。

美國想要將台灣推向最前緣,與對岸不斷發生摩擦,成為一個與烏克蘭類似的角色,制衡甚至拖住中國大陸。所以,一方面鼓勵且技術奧援台灣發展攻擊性武器,使之甚至揚言不惜攻擊三峽大壩,另方面提升與台灣的軍事合作,直接派現役軍人進駐台灣,並且加入訓練與演習。美國國務院與白宮也不斷放話:要協助台灣進入國際組織,甚至呼籲與台灣建立正式的外交關係。

美國是否真的會這樣做?筆者判斷,不是沒有機會,但更可能的是,類似聲稱支持烏克蘭加入北約一樣的作法,誘使台灣不斷配合美國的政策,持續對大陸保持敵對,甚至甘於作為美國製造顏色革命的基地。但實際上,除了販售台灣軍備外,其餘都是口惠而實不至。

美國可以提供武器與情報給台灣,讓台灣沐浴在戰火之中,犧牲大量生命,自己則只會作壁上觀,但這將讓中國大陸疲於奔命。簡言之,台灣現在的處境與20世紀日、俄爭霸的滿洲很類似。

當前歐洲被美、俄從東西撕扯,台灣也同樣面臨美、中的拉鋸。俄國已上鉤,戰爭欲罷不能,下一個魚餌能安身多久?但願,筆者多慮了。

(作者係湖北黃岡學院外國語學院台籍教授)

俄烏衝突已過了兩個月,各方對戰事有許多不同的看法。倒是兩岸異口同聲說:「台灣不是烏克蘭」,成了兩岸難得有志一同的「共識」。當然,兩岸解讀不同,大陸認為烏克蘭是主權國家,台灣是中國的內政問題,本質上不一樣;台灣則認為台、烏的戰略位置與價值不同,不可比擬。但這樣的說法忽略了造成烏克蘭問題的幕後黑手是美國,而台灣問題也一樣是由美國在操縱,台灣會不會是烏克蘭,決定權在美國。

去蘇、去中異曲同工

普丁出兵烏克蘭的特別軍事行動,其中一項目標是「去納粹化」,不瞭解這些年烏克蘭情況的人,乍聽之下,恐怕都會很錯愕。「納粹」不是早在70多年前,隨著二戰煙消雲散了嗎?怎麼今天還會有「納粹」問題呢?這就是對烏克蘭的新納粹運動發展不瞭解。

2004年烏克蘭發生「橙色革命」,使得親西方的尤申科勝選,2010年在尤申科卸任前,授予了二戰時親納粹的斯捷潘班德拉為「烏克蘭英雄」,開啟了烏克蘭納粹化的開端。隨著被稱為親俄的亞努科維奇,2014年再次被西方操縱的顏色革命「廣場革命」推翻,之後繼任的烏克蘭總統,又持續美化納粹思想,甚至將說俄語的人視為次等公民,烏克蘭快速納粹化。

納粹化的本質,就是「去蘇聯化」與「去俄羅斯化」,因此一切與蘇聯或俄羅斯有關的事物被立法禁止,這不只發生在烏克蘭,許多前東歐或前蘇聯加盟共和國的國內,都存在著這樣的運動。透過「去蘇」、「去俄」,使這些地區難以再與俄羅斯親近,然後再透過北約的東擴,使得前蘇聯的裂解永遠固化,不斷削弱俄羅斯的實力,對俄國構成嚴重的安全威脅。

顏色革命的黑手並不只是伸向烏克蘭,同樣在2014年,亞太地區的台灣也發生了美其名為「太陽花」的顏色革命。革命的結果是,兩年後被指為「親中」的國民黨垮台,新上任的蔡英文政府強力壓制島內的統派聲音,更加速「去中國化」,不但歷史教科書的「中國史」沒了,透過「雙語國家」的推動,欲使台灣徹底「新加坡化」,永遠脫離中國的統治。與削弱俄羅斯一樣,這當然也是西方削弱、裂解中國的卑鄙手段。

刺蝟、毒蛙不對稱

俄烏衝突的軍事發展,讓美國非常滿意。外界一般認為,俄軍在這次行動中表現得很差,這是不從實際問題切入才會導出的結論。普丁一開始即未將此次行動定位為「戰爭」,而稱之為「特殊軍事行動」,因此俄羅斯並未全面入侵烏克蘭,軍事行動大多集中在烏東地區,烏西除遭少數轟炸外,基本上無任何戰事,使得北約對烏克蘭的援助,可以源源不絕的輸入,也就是俄羅斯並不是在與烏克蘭作戰,而是與北約的實質全面戰爭。另外,由於俄羅斯視烏克蘭人為斯拉夫兄弟,因此普丁要求軍隊盡可能減少平民的死傷。這導致了俄軍在進攻時綁手綁腳,北約指導下的烏軍徹底利用此一弱點,把平民當肉盾,造成俄軍許多不必要的傷亡。

創造兄弟手足相殘、平民的大量死傷,正是美國要台灣好好汲取的烏克蘭經驗。這些年美國要台灣變成豪豬、刺蝟或是毒蛙,就是知道如同烏克蘭擋不住俄軍一樣,台灣也擋不住解放軍,但只要能大量消耗、削弱俄國與中國,並造成當地平民重大傷亡,使雙方種下血海深仇,美國陰險狡詐的放血戰術就達到目的了。因此美國對台軍售政策大轉彎,不賣台灣想要的武器,反而要台灣多購置刺針、標槍等單兵武器,要求好好打城鎮戰,就是為此在做準備。

台灣烏克蘭化操之在美

很多人說,同時與中俄交惡,違反了美國的國家戰略,但這樣的思維是在美國占優勢時的思路方向,如今全世界都知道美國正在衰弱,但美國絕不會甘於衰弱,老美知道是兩次世界大戰讓自己成為世界超強,如要再次成為世界超強,就必須有第三次世界大戰,可是現在玩世界大戰太危險了,因為其他強國也有核子武器。所以最好的方法就是玩一場美國不加入,但其他國家都捲入的大戰,這樣美國不受損,其他國家紛紛受累,美國就可再次回到世界超強的地位。

因此美國逼使俄羅斯,不得不出兵烏克蘭,讓俄羅斯和歐洲元氣大損,未來一段時間無法與美國抗衡。再來當然是美國的心腹之患:中國,兩岸固然有志一同認為「台灣不是烏克蘭」,很多人也說大陸掌握了兩岸的主動權,可台灣會不會是烏克蘭,實際上是操之在美國。「樹欲靜而風不止」,大陸對台灣根本不想動手,但美國可不會容忍你繼續韜光養晦、悶聲發大財。

近日美國國務院刪除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等用語,拜登簽署法案挺台重獲WHA觀察員身分,不斷的切香腸、打擦邊球,就是要挑動大陸的敏感神經。如今台灣島內的政治,已無任何參考價值,因為不管藍綠,都如澤連斯基一樣,只是美國的耍寶演員,照美國寫的劇本演出。只要老美下定決心要挑起戰事,那必定會挑到大陸非出手不可為止,台灣離戰爭不會太遠了,隨時都可能變成烏克蘭。

(作者係本刊主筆、文大博士生)

猶記得2018年政府以財政不佳,透過立法院以絕對多數決進行年金改革,只是2018年7月上路,同樣是軍公教人員,但其中退休司法人員與退役將領的俸給幾乎未砍,其他退休人員如警察、消防、公務員和教師,砍幅卻接近四成,造成極大的不公平待遇,嚴格來說,蔡政府的年金改革只是針對一般退休軍公教人員所進行的改革。

年改理由不充分、不公平

2016年,新上任的蔡政府主張軍公教年金倘不改革,恐會導致國家財政破產,惟根據財政部的官方統計,2012年到2021年的實徵淨額總稅收分別是1.79兆、1.83兆、1.97兆、2.13兆、2.22兆、2.25兆、2.38兆、2.47兆、2.39兆、2.87兆。數據顯示,近八年來,台灣財政狀況良好,並沒有破產之虞。

根據主計總處統計,2016年到2020年的軍公教退撫支出,分別為1,468億、1,378億、1,276億、1,338億、1,433億。另2016年到2020年的政府總支出分別是1.939兆元、1.927兆元、1.909兆元、1.955兆元、2.039兆元,顯示2016年到2020年,各年「軍公教退撫支出占政府總支出」的比重,分別為7.56%、7.15%、6.68%、6.84%、7.03%,可知年改前後,「軍公教人員退撫支出占同年政府總支出」的比重,並沒有什麼變化。

當初年改目的在於減少政府退撫支出,但是年金改革已三年多,「退撫支出」並未因年改而減少,主要是因為「退撫支出占總支出」的比重只有7%,原本就不大,政府更需要關注的是,其他93%的公共支出是不是花在刀口上。

依照「中央及地方政府預算籌編原則」二之(一)、(三)規定,政府預算收支應本統籌規劃及遵守總體經濟均衡之原則,審度總資源額度,財政健全與經濟成長應兼籌並顧,並加強開源節流措施,妥善控制歲入歲出的差短。按總支出比較,2016年的總支出是1.93兆,2017年與2018年的總支出分別是1.92兆與1.90兆,總支出有下降的趨勢,不過到了2019年總支出又增加至1.95兆,2020年的總支出更增加至2.03兆。

政府亂花錢才是問題

按「政府過剩理論」(Excessive Government),民主選舉體系的政府為討好選民,往往追求預算極大化。每一年度結束前,為擔心當年度預算沒有用完,會被議會檢討下年度刪減預算,因此各部門為了「消化預算」,只好拼命採購一些非必要的物品,或執行一些沒有實質意義的計畫,造成預算的浪費。

台灣就常有地方縣市每逢年度結束前,就會在馬路鋪上厚厚的一層柏油,其實同一條馬路前一年才鋪過柏油,好像也沒有什麼坑疤。這類故意消化年度預算的例子不勝枚舉才是大問題。

調2%不足以應付高物價

主計總處發布的消費物價指數(CPI),是以2016年的CPI為基準100,2022年1月、2月、3月和4月的CPI分別為106.01、106.02、106.33、107.14,截至今年4月底,CPI已超過7%,2018年7月年改迄今,面對不斷上漲的物價,許多軍公教因年改退休金減少四成,加上民生物資不斷漲價,生活已過不下去了。

雖然蔡政府宣布,今年7月起軍公教退休金調高2%,看似利多,但是調高2%的退休金扣掉7%的通貨膨脹之後,實質購買力還是減少了5%,尤其物價具有抗跌僵固性,亦即一旦漲上去後,即便事後原物料成本下降,業者大多不願主動降價,因為這違反了人們自利的本性。

應查店家是否發災難財

近半年來面對疫情未歇、烏俄戰爭、美國通膨、國際原物料價格上漲,為緩解台灣物價上漲的壓力,財政部門自2021年12月啟動水泥貨物稅減半,免課進口玉米、黃豆、小麥營業稅,奶油、烘焙用奶粉進口關稅減半、汽柴油貨物稅調降等措施,政府針對大宗物資降稅或免稅。

但是,觀察2022年1-4月的CPI分別為106.01、106.02、106.33、107.14,可知政府對廠商降稅的利益,廠商並未反饋給消費者,因為1-4月的CPI仍逐漸遞升,尤其4月的增幅更甚於以往,不禁令人憂心,廠商並沒有把政府為減緩物價上漲所採取的降稅或免稅,回饋給消費者。財政部門應積極查緝是否有店家趁機哄抬商品售價,甚至發災難財。

所有退休金應同幅調高

綜上所述,今年7月起軍公教退休金調高2%,看似利多,但調高2%的退休金扣掉7%的通貨膨脹之後,實質購買力還減少了5%。查勞工保險條例第65-4條規定,勞工保險之年金給付金額,於中央主計機關發布之消費者物價指數累計成長率達正負5%時,應依該成長率調整之。

因此建議,勞保年金給付也應跟著實際物價上漲率同幅度調整,如此一來才能減少所有退休人員的基本生活水準,不會因為通貨膨脹怪獸的衝擊,而受到太大的影響。

(作者係廣東海洋大學台籍教授)

美國對從中國大陸進口的3,000餘億美元的產品加徵25%關稅期限,即將於今年7月中屆滿。雖然拜登執政以來主張,在中國沒有落實對美增加採購承諾前,無意對中大幅鬆綁加徵關稅;但5月10日拜登表示,美國或將對中撤銷部分進口產品關稅,藉此對抗通膨。此是否意味著,面對通膨的壓力,未來美國可能調整對中貿易戰略?

回顧2018年3月開始,川普政府先後對中加徵關稅之後,瞬間減少進口中國產品,讓美國對中貿易逆差從2018年的4,182億美元史上新高,降低為2020年的3,103億美元;不過,隨著新冠疫情稍緩再度拉抬需求,讓2021年美國對中貿易逆差再度擴大至3,553億美元。這些現象,除了扭轉川普政府認為對中加徵關稅可以改善貿易逆差的思維之外,無疑說明美國對中掀起貿易爭端歷經四年鏖戰,最後效果歸零。

降關稅緩通膨不絕於耳

儘管加徵關稅難以解決對中貿易逆差,然而,讓美國社會最深刻的衝擊莫過於,進口廠商將加徵關稅所衍生的成本直接反映至產品上,特別是民生消費產品的價格不斷飆漲,間接也拉抬了美國通膨,不但生產者物價指數(PPI)持續上揚,而且消費者物價指數(CPI)更從去年4月的4.1%,逐月提高至今年4月的8.3%。其中,3月更是達到8.5%,創下1981年12月以來的新高紀錄,再度掀起美國社會輿論認為,必須重新檢視對中貿易政策,尤其需要調降加徵關稅。

從2021年3月美國財政部長葉倫(Janet Yellen)在接受訪談時,提出「降關稅緩通膨」論述後,美國社會主張對中調降加徵關稅的聲浪,不絕於耳。其中,彼得森國際經濟研究所(PIIE)估計,如果對中取消加徵關稅,將會降低通膨1.3個百分點;此外,白宮負責世界經濟事務的顧問辛格(Daleep Singh)認為,除了與國家安全相關的關鍵產品,持續對中出口管制之外,可以就來自中國進口非屬「戰略」的產品調降加徵關稅,藉此緩和通膨壓力。

疫情重創供應造成物價飆漲

今年3月美國貿易署重新豁免352類項中國進口產品關稅至2022年12月31日止之後,拜登政府或將再度擴大調降部分非屬「戰略」產品的加徵關稅。畢竟,比較去年的社會環境,今年來美國通膨問題極為嚴重,而且遠比歐亞其他主要國家為高,讓拜登政府在治理上受到的壓力與日俱增,除了加速採取升息之外,目前解決藥方僅有調降加徵關稅,甚至對中經濟政策較強硬的共和黨派議員也在「期中選舉」考量下,同意調降加徵關稅。

不過,許多學者專家卻又認為,調降加徵關稅根本不易抑制通膨;因為川普政府先後對中實施幾波加徵關稅是從2018年3月開始,若從時間序列來看,此波通膨始點是從去年6月之後,似乎難以延伸說明,美國物價上揚與對中加徵關稅有直接的關聯。亦即目前美國的通膨現象,其實是肇因於2020年1月突如其來所爆發的新冠肺炎疫情,雖然各國政府無不採取擴大財政、寬鬆貨幣政策,藉此刺激需求挽救經濟,但卻又無法忽略全球許多重要產業生產因疫情干擾,而被迫中斷,嚴重衝擊供應體系,在供需落差下自然拉抬了物價上揚。

另一方面,更加無法忽略的是,長期以來美國在處理對中貿易政策的背後,其實仍存在著更重要的「政治性」優先於「經濟性」之思維。誠如今年3月30日美國貿易署(USTR)代表戴琪在國會聽證上所說,美國對中國貿易戰略的核心是在,要求中方實施公平交易行為,藉此重新校準美中經濟關係;此外,美國應該積極從事「戰略性投資」,以提高戰略性產業之優勢,進而捍衛美國的經濟利益,以及加強與盟友合作,促使產業供應體系更加具有韌性,避免受到中國違反貿易行為所造成的衝擊。

對中貿易政策陷入兩難

從美中爆發貿易爭端以來的過程觀察,或可發現,美國在處理對中貿易政策的思維上,仍然難以擺脫「政治」考量的因素,使得經濟考量的因素,其優先順序被迫不斷後退。亦即在政治優先考量的前提之下,讓曾經公開批判川普政府的拜登執政之後,在處理美中經濟關係所包括的貿易戰、關稅戰、科技戰及金融戰等微觀議題的同時,卻又無法忽略政治層面所涉及的國安、地緣等宏觀議題。

很顯然地,拜登政府對中貿易政策的思維是,如果輕易對中大幅調降加徵關稅,最後極有可能被美國社會批判為:對中軟弱、屈服、討好,導致在政治光譜上陷入失分的風險,甚至不利於即將來臨的「期中選舉」。

再加上國際「減碳」趨勢也無形中帶來「綠色通膨」的壓力,以及今年2月俄烏兩國爆發戰爭,造成全球糧食、能源等價格再度呈現飆漲格局。這些內、外在因素干擾之下,或將使得美國在處理對中貿易政策時陷入兩難的困境。亦即拜登政府在「政治性」優先於「經濟性」的思維下,未來可能對中調降部分產品加徵關稅,以因應持續上揚的通膨,卻又難以期待其對中全部「取消」加徵關稅會有結果。

(作者係台灣省商業會顧問)

受通膨、升息、俄烏戰爭,以及本土疫情嚴峻的影響,外資不斷賣股,並大舉匯出;復以美元強升的效應下,造成台幣重貶。影響所及,除輸入型通膨升溫外,民眾痛苦指數也創下新高。

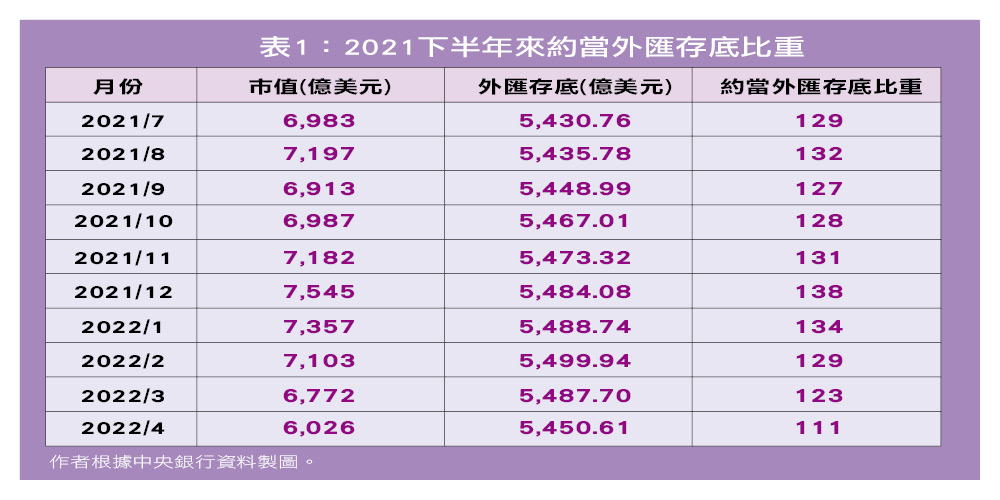

外資賣股熱錢大舉流出

今年以來,受通膨、升息及俄烏戰爭影響,金融市場形勢丕變。據央行資料顯示,4月底外資持有國內股票及債券按市價計算,加上新台幣存款餘額共計6,026億美元,約當外匯存底的111%,金額與比重創下去年下半年以來新低(如表1所列)。

另根據證交所統計,外資繼3月賣超台股2,639億元後,4月再提款2,595億元(台幣,以下同)。外資自今年以來至5月初,累積賣超台股金額已逾7,800億元。因外資賣超台股資金大多會匯出,徒使熱錢匯出規模超過200億美元大關,匯市連二個月供需顯現失衡,央行也進場拋匯提供美元流動性,然而外匯存底也隨之減少。不過,由於各國外匯存底大減之故,台灣外匯存底餘額在主要國家排名反而由第五名上升至第四。第一名仍是大陸的3兆1,880億美元,第二名日本為1兆2,262億美元,第三名瑞士為9,860億美元。

股市「成也外資敗也外資」

迨自2月底俄烏戰爭開打以來不見緩和,美國聯準會已二度升息,並擬於6月開始縮表;而大陸疫情爆發封城,衝擊全球供應鏈,全球股市跌跌不休。台股與美股、陸港股連動高,自難以置身度外。今年以來,若計台股由1月5日盤中的18,619.61高點至5月12日的15,616.68點,共跌了3,002.93點,跌幅近16.1%。權王台積電由1月17日盤中的688元歷史新高,跌至5月12日的505元新低點,波段最大跌幅將近26%,市值更少了近4.7兆元。

據統計,外資今年來累計賣超台積電逾67萬張,而賣壓主要來自新加坡政府基金及挪威主權基金調節持股。根據證交所統計,外資2021年全年總買進金額為22兆5598.66億元,總賣出金額為23兆139.63億元,累計賣超為4,540.97億元;外資總持有股票市值為24兆4,427.33億元,占全體上市股票市值的43.48%。然而截至今年4月底統計,外資持有台股市值占比已明顯降至40%左右,創下2019年10月1日以來新低。持平而論,台股前二年累積漲幅逾五成,今年卻吐回近一半。真所謂「成也外資,敗也外資」。

美元強升台幣重貶

美國聯準會升息,美元升值,大部分亞幣均貶值,台幣自2月底俄烏開戰以來,在短短一個多月即貶值逾1元,從2月23日的27.884元狂跌至4月11日的29.05元,27元、28元、29元三個重要整數價位接連失守。尤有進者,外資自今年以來擴大賣股匯出,加上進口商恐慌性進場買匯,還有投信及壽險因美債殖利率衝高,加速海外投資等因素疊加,讓新台幣一路走貶。

5月12日受美股及台股重挫影響,台匯市狂洩,終場收在29.823元的近23個月新低,再度改寫2020年6月以來的新低紀錄。由於聯準會加速並擴大升息預期的效應,激勵國際美元狂漲,主要亞幣全部跌趴,其中以日圓慘摔二位數的12.35%最弱,新台幣也重挫6.90%、居第二弱亞幣。

台幣貶值固然有利於出口,但進口成本卻不斷上升,加重輸入型通膨的隱憂,讓餐飲和百貨業不僅受疫情,又受台幣貶值衝擊,真是有苦難言啊。

中美經濟下修台灣難獨好

全球主要央行已進入升息循環,然供應鏈問題未解,國際貿易受阻。世界貿易組織(WTO)於4月初下修今年的全球貿易成長率,由原先估計的4.7%,大幅降至2.5%。而國際貨幣基(IMF)則於4月18日發表的最新「世界經濟展望」(WEO)報告,再度調降2022年全球經濟預估成長率到3.6%,低於之前預估的4.4%。其中,今年美國的經濟成長從4%溫和下修到3.7%、歐元區則從3.9%劇降到2.8%;中國大陸預估成長率由4.8%降到4.4%,低於政府所訂的5.5%目標,而台灣今年的經濟成長率預測也遭微幅下調0.1個百分點至3.2%。

中國國家統計局於4月18日發布第一季的經濟成長數據,年增僅4.8%,低於全年5.5%的經濟成長目標,無非是一項警訊。台灣近幾個月出口仍表現強勁,第一季經濟成長概估3.06%,但民間消費、投資成長幅度不如預期;且兩岸貿易依存度居高不下,以及本土疫情升溫,未來仍存在隱憂。不少國際機構已下調了今年經濟成長預測。

令人狐疑的是,主計處於2月底預測今年台灣GDP規模將突破22兆元,並上修經濟成長預測至4.2%;中經院於4月20日所發布的預估,2022年台灣經濟成長率為3.96%。看來均是樂觀情境下的預測。殊不知,中國大陸經濟成長率每降1%,台灣將隨之下降0.29%;美國每降1%,台灣則下降0.07%。如今中美二強經濟均遭下調,台灣豈能獨好?

痛苦指數飆升民眾苦悶

台灣此波的本土疫情較去年5月嚴峻,中央總自以為感覺良好,未做好充分準備,就想與病毒共存。眼前,外資大舉賣出股票,熱錢出走,台幣貶值,內需恐受極大衝擊。行政院主計總處於5月6日所公布的4月消費者物價指數(CPI)年增3.38%、創116個月最大漲幅,連續9個月破2%警戒線,連2個月破3%;扣除蔬果及能源後,核心CPI漲2.53%、為159個月最大漲幅。

其中,外食費上漲5.56%、漲幅創161個月新高,17項民生物資平均年增4.41%、創87個月最大漲幅。4月失業率經調整季節變動因素後,失業率3.71%。二者相加的痛苦指數已達7.09%,也創下新高。中央銀行於3月中上修消費者物價指數年增率至2.37%,較去年底發布的估值增加0.78%,也高於主計總處的1.93%,正意謂著人民只會愈來愈苦。

(作者係淡江大學財金系教授兼兩岸金融研究中心副主任)

5月20日拜登訪問韓國、日本的亞洲行啟動了IPEF(印太經濟框架),根本是為了孤立中國的政治對抗戰線,而不是類同於FTA的區域整合經貿協定;國際社會普遍並不看好IPEF的作用。

IPEF不是區域貿易協定

IPEF名義上是由美國主導的經濟夥伴關係框架,目的是在川普2017年退出跨太平洋夥伴協定(TPP,現改為《跨太平洋夥伴全面進步協定》CPTPP)後,想對抗中國主導的《區域全面經濟夥伴協定》(RCEP);但真實的戰略目的則是組建全球的孤立中國戰線,遏制中國崛起。

根據美國白宮的外宣資料,IPEF主要有四大領域合作:(1)包括電子商務在內的貿易領域;(2)強化全球供應鏈;(3)基礎設施和清潔能源;(4)稅收和反貪。

IPEF合作議題的模組設計,旨在因應21世紀新經濟型態,具體的重要領域有:(1)貿易便捷化以強化經貿往來的互通性,包括關稅標準化、設立單一窗口等貿易便捷措施;(2)訂立環保標準、推動去碳的乾淨能源以減緩氣候變遷的衝擊;(3)訂立勞工權益規範,延伸拜登政府以勞工為中心的貿易政策,創造符合公平競爭的國際貿易環境;(4)強化供應鏈韌性,尤其是關鍵產業的供應鏈;(5)強化數位經濟所需的數位量能,支撐數位經濟的5G通訊科技,以及無線電通訊開放准入網絡,便利新的使用者加入,並訂立數位經濟規範,包括跨境資料傳輸符合公開透明的訊息分享原則;(6)縮減基礎建設差距,除了之前已提出的「藍點網絡」之外,近日也與G7成員國共同提出「重建美好世界倡議」,讓新興經濟得以享有高標準的基礎建設來發展經濟。

其內容看似與WTO規範下的多邊自由貿易區協定並無不同,但其實它既不是區域自由貿易協定,也不會涉及降低關稅,或開放美國市場等市場准入(market access)等議題。

IPEF主要是要為拜登解決兩個國內政治因素,一是為了提高就業率,取得中產階級的支持;二是依美國憲法,國會有權審查貿易協議,拜登為了不需經過國會批准,而採用國際合作的模式來推進IPEF。

排他性缺乏實質互賴關係

IPEF號召認同自由開放的經貿夥伴,一起打造有規範基礎(rule-based)的區域經貿體系,以因應21世紀新經濟型態所需,其實是要重建以美國為中心的世界經濟秩序,也顯然是要排除中國與俄羅斯。

但是,印太各國對於美國高官每次到訪的期待,已不再滿足於僅是「戰略再保證」的外交辭令,而是希望美國帶來更具體務實的政策紅利;尤其當「中國經濟威勢」已經強到足以構成經濟脅迫(economic coercion)之際,而美國卻仍無意融入既有的區域經濟整合協議,例如CPTPP或更有威力的RCEP。5月12日拜登在華盛頓峰會面見東協領袖,也只提出微薄的1.5億美元投資東協基建計畫,令各國大失所望,更讓各界對美國抗衡中國市場權力(market power)產生強烈質疑。

運用整合威懾概念以制中

2021年拜登政府一上任發布的國家安全文件,就用其強勢的「全球話語權術」,單邊定義中國為美國及其盟邦的最大安全威脅,所提出的因應對策,包括由IPEF建立民主聯盟與夥伴關係,以圍堵中國的發展。從宏觀角度來看,IPEF的地緣政治意涵主要有以下三點:第一,組構「反經濟脅迫」為價值主軸的自由開放經濟聯盟。第二,化解中小型國家「選邊站」的戰略兩難。第三,建構集體能力以因應跨國性威脅。

美國這次以交錯交織的格柵結構(latticework),從美國與軍事同盟關係的加固開始,擴充到強化主要夥伴國家的關係,包括印度、印尼、馬來西亞、蒙古、紐西蘭、新加坡、台灣、越南、以及大洋洲島國等,而這些盟國與夥伴之間也應加強關係,建構集體能力,以因應共同面臨的跨國性威脅,例如全球衛生、氣候變遷、關鍵尖端科技、基礎建設、網路、教育、乾淨能源等問題。

IPEF另一個隱含的戰略意涵在於,支撐美國近期所提出的整合嚇阻概念(integrated deterrence),將最先進的技術、作戰概念和尖端能力編織在一起的綜合威懾概念運用,以便無縫地「遏止中國侵略」。

美國最多只是半球之主

拜登上台後,先放棄了川普的舊路線以「止損」,然後宣布通過總造價2.2兆美元的計畫,對整個美國進行「資本重組」;再開始對世界上剩餘的盟友進行「資產整合」,並尋找新的戰略夥伴,或更具體說,找到願意失血賣命做美國的馬前卒,替美國人當炮灰,甚至打「代理人戰爭」,最好都能像烏克蘭、台灣一樣「自備便當」(新租借法案的烏克蘭+瘋狂賣命軍購的台灣)。

但不論拜登怎麼努力,他最多只能控制全世界的一半。因為世界另一半的輪廓已逐漸顯現。莫斯科和北京對世界秩序有自己的看法,並據此發展雙邊戰略夥伴關係,建立國際架構:對莫斯科來說,是指大歐亞概念、歐亞經濟聯盟和集體安全條約組織;對北京來說,是要形成「人類命運共同體」理念,以及用「一帶一路」整合全球基礎設施和貿易倡議。

東協和RCEP在印太地區發揮著獨特的作用:東協涵蓋該地區10個國家,6.5億人口,現在中國與東協國家的貿易額,已超過與美國加歐盟的貿易額;RCEP已成為全球最大的自由貿易區,而中國是RCEP的最大經濟體和最重要進口國,因此,美國要想把這種夥伴關係變成對抗北京的武器,基本不太可能。

日益衰弱的美國,意圖利用北約東擴及IPEF,輕易將世界劃分為「民主的」和「威權的」兩半,以構建全球統理體系(global governance),到頭來所得到的只會是「半球霸權」,絕非是以往的「全球霸權」。

(作者係環球經濟社社長)

美國國務院官網日前將「美台關係」網頁,刪除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等用語,而且增加「六項保證」等內容。基本上,美國的「一中政策」正在弱化、虛化、異化,也就是現在的「一個中國」,與50年前上海公報中的「一個中國」已逐漸不同。對台海情勢而言,可能會距和平穩定愈來愈遠,身在風險前沿的台灣,不可不慎。

美國採取動作的戰略考量

從內部環境來說,面對新冠疫情肆虐、物價高漲、經濟不振等問題,拜登的民主黨政府支持度一直往下降,期中選舉可能會出現參、眾兩院被共和黨奪走的危機;可是制裁中國大陸貨物的高關稅卻會惡化通膨問題,因此在美國已被川普激起的反中民粹氛圍下,操弄台灣議題,就變為成本最低的拉抬聲勢的手段。

外部環境方面,俄羅斯與烏克蘭的衝突爆發後,美國、歐洲乃至全球都聚焦於此;但隨著俄羅斯的行動陷入泥沼,情勢陷入拖延,美國發現俄羅斯的威脅好像不是很大,何況歐洲還有北約幫美國看住俄羅斯,連芬蘭、瑞典都申請要加入北約,於是就把注意力放到印太區域,矛頭對準真正有能力威脅美國霸權地位的中國大陸。

可是,美國想在印太打造類似北約的機制並不容易,例如印度與俄羅斯有政治與軍購關係,所以在面對俄烏事件的步調都與美國不一致,想要圍堵中國的「四方安全對話」(QUAD),涉及更多安全利益,談何容易?更不用說,東協國家對中國大陸的立場不一,因此美國加強以台灣反制中國大陸的力道,便找到了反中的重要抓手。

官方說法的思考邏輯

美國國務院雖然表示,「一中政策」不變,不支持台獨,但是新增「基於台灣關係法、美中三公報、六項保證的長期一中政策」,其實就已弱化了原來「一中政策」中的「美中三公報」,強化「台灣關係法」,尤其是增列了對台可以繼續軍售的「六項保證」,隱含可能想為進一步干預台海關係建構合法性。

換言之,美國增強與台灣的實質與軍售關係,甚至逐漸凌駕中美的外交關係,尤其刪除中美三公報的核心內容「台灣是中國的一部分」,就顯示有意挑戰中國始終視台灣問題為中國的內政,因此可以在台海發生衝突時,在國際法上有立場介入干預。

台灣的外交部長認為,美國這次打破了大陸的「一中原則」魔咒,也重申「台美共同捍衛以規則為基礎的國際秩序,促進台海及整體印太區域和平、穩定、繁榮」,亦即美國已將兩岸關係上綱到印太區域的國際層次。

從這些趨勢看,台海情勢不容樂觀,如同習近平在今年3月透過視頻通話對拜登所說的,「美國一些人向台獨勢力發出錯誤信號,這是十分危險的;台灣問題如果處理不好,將會對兩國關係造成顛覆性影響」。其實,習近平與拜登去年11月視頻會晤就表示,「如果台獨分裂勢力挑釁逼迫,甚至突破紅線,我們將不得不採取斷然措施」。如果不幸走到這境地,對台灣、兩岸,乃至於對印太、全球都是傷害。

台海情勢將何去何從

不過,縱使美國國務院更改網頁內容異化了「一中政策」,但仍有所保留,不講支持台獨,也尚未「戰略清晰」到硬踩大陸的紅線;何況,該官方網頁著重強調的是,台灣在投資、公衛、半導體、關鍵供應鏈、投資審查、科技、教育、進步的民主價值等領域,是美國的重要夥伴,台美的非官方關係相當強健。換句話說,台美不是官方關係,台獨更是不可能被支持,美國想要的只是台灣的半導體等關鍵供應鏈的利益。

美國同時強調,在維持台灣海峽和平穩定上有持久利益,美國持續鼓勵以和平方式解決兩岸分歧。進而言之,不論「一中政策」是以中美三公報為主,或是強調《台灣關係法》、「六項保證」,對美國而言,維持台灣海峽和平穩定才是美國的持久利益,因此當台獨可能顛覆中美關係,單方面改變台海現狀時,美國是不可能支持的。

當然,我們也不能排除美國繼續異化「一中政策」,將讓兩岸關係陷入「兩個中國」、「一中一台」、「台灣地位未定論」等險境,而這樣將進一步惡化兩岸關係。以俄烏衝突的前車之鑑看來,兩岸可能被逼著走向非和平方式解決問題的慘劇;對土地面積遠不如烏克蘭的台灣來說,普羅大眾屆時將何以自處,彈丸之地的台灣又將會面臨多麼不堪的處境,令人不敢想像。

各方勢力應管控危機

從俄烏事件可以看到,家園毀於戰火的烏克蘭最悽慘,俄羅斯也付出了戰爭與被制裁的代價,歐洲國家則面臨能源與物價高漲及陷於戰爭的邊緣,各方都是輸家。如果台海出現戰爭情勢,首當其衝的兩岸勢必大受衝擊,而美國雖然可能在俄烏衝突中因俄羅斯受壓制、歐洲受波及而獲利,但若兩岸衝突,與中國大陸有緊密經貿關係的美國,不可能不遭受政治與經濟的重大損害,因此,各方勢力有必要管控危機,避免皆輸。

雖然台灣無法在中美管控危機上掌握主動權,但絕對不可以讓自己陷入危機,因此台灣應該把握可以操之在我的部分。以俄烏事件為例,兩大強權勢力衝突,烏克蘭縱使有美國、北約提供的武器與情報,但美歐堅持不願與俄羅斯正面衝突,只願打代理人戰爭,將自己的利益最大化、損失最小化,烏克蘭得到的卻是國土滿目瘡痍。

所以台灣必須管控危機,不要有「倚美謀獨」、「以台制華」的危險想法,而是在「九二共識」30周年之際,領會其為何能維持台海和平穩定的真諦,這樣既能有尊嚴地與大陸良性互動,又能為台灣爭取最大的政治經濟利益,更能滿足於美國「一中政策」的台海和平利益,這才是有利於台灣、兩岸、印太、全球的最佳選擇。

(作者係南開大學台灣政治研究中心主任)

美國眾議院議長裴洛西因確診4月未來台灣,事隔月餘,她已痊癒,仍未見其來訪,可推測確診只是託辭。這也可間接證明去年1月中美國駐聯合國大使克拉芙特,以政權交接為由取消來台也可能是在說謊。這兩個有權力的女人不能來台需要說謊,說明中國大陸的實力已強到一個程度,讓美國政客必須說謊。這與20多年前柯林頓在台海危機時,派出兩艘航母戰鬥群巡弋台灣海峽,又轟炸中國駐南聯盟大使館的囂張氣焰,不可同日而語。

但是,美國的小動作還是不斷,尤其自俄羅斯攻入烏克蘭,美國算成功地綁架了已經腦死的北約各國,再度一致對抗俄羅斯。然而,打烏克蘭的是俄羅斯,為何西方國家老是不放過中國大陸,這使得「今日烏克蘭、明日台灣」蹭出一定熱度。

烏克蘭遠在東歐天邊,台灣在東亞海角一隅,人們之所以會有此聯想,原因至少有二:一是烏克蘭與台灣所面對的俄羅斯及中國大陸都不好惹。二是西方國家認為,當全球注意力集中在歐洲烏克蘭時,中共對台可能有可乘之機,這顧慮不能說不可能發生,歷史上中外皆有先例。

但從目前的態勢來看,筆者不認為北京會乘機揮師台灣。不過,拜登見普丁打烏克蘭並不順遂,已經半條腿陷入泥淖,因此也想引誘中國大陸武統台灣,讓其也陷入泥淖,方式就是不停地以台獨在大陸的紅線上竄下跳,期盼在西太平洋來一場烏克蘭2.0,拖垮大陸。

以5月5日美國國務院更新網站移除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等用語來看,不難明白,國務院是在配合這個戰略刺激大陸,而大陸外交部發言人趙立堅也說了,美國想虛化、掏空「一中原則」的小動作,試圖改變台海現狀的作法,必將引火燒身。

5月6日,大陸遼寧艦航母戰鬥群在台灣東部海面舉行三天演練,其中包括百架戰機跨晝夜起飛降落及常規導彈操演,目的顯然是在排練反介入/拒止作戰,為武統做準備。

拿台灣與烏克蘭比較,烏國面積為台灣的17倍,理論上,台灣縱深僅烏國的1/17,則中共全面攻台時間也將短至1/17;烏克蘭人為口台灣兩倍,後備動員量能也兩倍於台灣;台灣非聯合國會員國,西方國家援烏師出有名,而兩岸則同屬於一個國家;再加上台灣孤懸海上,不似烏克蘭外援容易。美國此時刻意惹起海峽戰爭,是下大賭注一次梭哈解決中、俄兩大國。不過,拜登應審慎思考,不要假戲真做,大陸若真三日拿下台灣,第一島鏈出現缺口,美國可是大意失荊州,不划算呀。

5月18日,美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)對外呼應,美方強力主張世界衛生年會(WHA)以觀察員身分邀台參加,但記者問及美國是否會參與提案,普萊斯並未正面回應,這就是標準的「美國人出一張嘴,台灣人出一條命」的例子。

武統解決台灣問題絕非北京首選,但若美台步步進逼,只會加速解放軍將武統提前搬上檯面。台灣若真打起這場代理人戰爭,人民遭受戰火的蹂躪將會是烏克蘭的數倍,台灣也會因此倒退30年。這代價台灣人民能承受得起嗎?

(作者係聯勤留守署政戰部前主任)

5月5日,美國國務院更新了官網「美台關係現況簡報」(Fact Sheet),刪除了舊版中的「台灣是中國的一部分」,也不再提「美國不支持台獨」。5月10日經《美國之音》報導後,引起世界主要媒體,包括海峽兩岸媒體的關注,因這是美國自1979年以來,對「美台關係」表述上最大一次的改變。

這一事件可謂「一言引起千堆雪」。長期以來美國的一個中國政策是:美中三個公報:「上海公報、建交公報、817公報」,其中包括「台灣是中國的一部分」及《台灣關係法》,後加上對台六項保證。而美國歷屆總統皆表示,「不支持台灣獨立」。5月5日的新表述,與其「一個中國政策」及歷屆國總統「不支持台灣獨立」的論述,有所違背。

美國明知國務院對台政策的改變,會觸碰中國大陸的紅線,那它的意圖是什麼?筆者當下為文表達了個人的質疑:(1)美國早已開始用「台灣牌」來刺激中國大陸,這次是否想加碼來試探一下大陸的底線?(2)美國是否對台灣民進黨政府要進行修憲、制憲的方向給予了某種暗示?(3)美國難道是準備要承認與台灣的外交關係,並擬將台灣納入其聯盟體系了嗎?

筆者同時認為,如果照美國新論述的方向演進,台海危機的火藥桶即將呈現。筆者也想對民進黨政府建言,千萬不要沾沾自喜,以為「台獨美夢」在望;如果心存作美國在東亞的代理人,台海危機是指日可待。

所幸5月11日,多名記者在美國國務院的例行簡報會上,持續追問國務院發言人普萊斯(Ned Price)相關議題,包括美方是否支持台獨等。普拉斯重申,美國對台政策不變,仍致力謹守基於台灣關係、美中三公報與六項保證的長年「一中政策」,美國不支持台灣獨立。

同日,美國國安會印太事務協調官坎貝爾(Kurt Campbell),接受美國和平研究所特別顧問麥艾文(Evan Medeiros)訪問。麥艾文問:美國國務院官網更新美台關係論述,是否代表美國調整對台政策?坎貝爾回:政策沒有改變,也仍將保持一致。麥艾文問,說美方不支持台獨,是否正確?坎貝爾答覆,「這是正確的,一中政策仍發生作用」。

一場可能的大風暴,在經過普萊斯及坎貝爾的澄清,是否真的因而化解了?吾人不得不問:美國究竟是誰核准國務院官網提出「美台新論述」?美國是目前世界一等強國,出現了不可理喻的差錯,是不是只能解釋成,美國的外交官水平下降了,還是箇中有什麼更深的套路?

(作者係海基會前副祕書長)

美國國務院網站最近將有關介紹台灣地區的說明,拿掉了「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等文字。這樣的安排不該解讀為美國默許台獨。細究其政治意義,美國應該是因應台海緊張情勢逐漸升高。若美方在官方網站仍稱台灣是中國的一部分,當北京對台灣動武時,美國很難表達反對意見。美方拿掉這些文字,可以說是表態,對台海和平的期待,但不認可台灣獨立,因為美中三公報仍然存在,一個中國仍然是美國對應兩岸的優位政策。

若國務院官方網站只是個形式化的東西,是公共外交的資訊提供者,與「美中三公報」,或《台灣關係法》、「對台六項保證」等,根本不是同一個等級的東西。無論如何看待美國這個霸權國家,美國的確關心台海和平,這是因為穩定的台海符合美國的利益,但台灣當局不可以忘記,美國的一切出發點都是以其自身利益為主,而且隨時可能變卦。

「未定論」呼應美國文字調整

就在美國拿掉「台灣是中國的一部分」,以及「不支持台獨」等文字的同時,台獨人士在台灣拼命推銷老掉牙的「台灣主權未定論」,這可能是個巧合,也可能是知道美國將有此舉動,利用這個時機,搞搞政治宣傳。既然美國都拿掉「台灣是中國的一部分」文字,可趁此吹噓一下台灣主權地位未定,加強宣傳台獨。但是,他們若這樣以為,那就完全是誤判了。

台灣問題不只是美台灣間的問題,它其實涉及美中台三方。台灣不能只看見一個網站的調整,卻裝著沒看見「美中三公報」依舊擺在那裡,一個中國政策繼續存在,美國也許關切台海和平與台灣安全,卻仍然不會在外交上承認台灣,因為不挑戰台灣是中國的一部分這個觀點,仍是美國在「美中三公報」所表達的立場。

美國是個完全為自己打算的國家,自從國共內戰以來,美國就等待著國共內戰的情勢塵埃落定,接受現實。美國本打算在中共消滅國民黨政權後,承認北京的地位,但韓戰意外地發生了。美國在冷戰時期,為了與蘇聯共產圈對抗,也把韓戰的對手中共當成敵人,轉而支持台北國府。

1960年代甘迺迪當選總統後,美國開始思考如何突破冷戰的困境,打開與北京建立關係的路徑,尼克森1969年就任總統後還親自訪問北京,推進美中關係,到卡特總統1979年與北京關係正常化。在整個過程當中,美方仍然試圖在兩岸保持平衡。尼克森時代雖然對北京非常友善,但到了卡特時代,卻發現過度傾斜也不太妥當,因此推遲了美國國防部長訪問中國大陸的行程。

美中三公報是正式外交文件

1980年代,被視為最支持台灣的雷根總統,居然與北京簽訂了《八一七公報》,這對台灣的傷害不小;為了彌補這個傷害,美國又搞出了一個非正式的「口頭六項保證」。這是美國單方面對台灣的承諾,與「美中三公報」是美中雙方政府合意簽署的正式外交文件,完全不能相比,一如《台灣關係法》的存在,那是美國單方面對台灣安全利益的法律保障,這些就構成了美中台三邊關係的基本架構。

自1970年代初期,從美國積極與北京發展關係,到之後談判建交的過程中,北京從未對美國承諾會放棄武力統一台灣的立場,美國也清楚知道北京對此的立場;北京既未運用外交詞令唬弄華府,台灣也深知兩岸隨時有爆發戰事的可能。在政治上對台灣獨立運動的壓制,雖然被某些台灣人解釋為箝制台灣人的思想與言論自由,不讓台灣人決定自己的前途,但從現實考量上來看,這是為了避免戰爭,不得不為的壓制。

台灣政治炒作引發台海危機

其實過去幾十年來,台海出現幾次危機,並非都來自北京的武統立場,台灣也搞過不少事,惹了不少風波,美國也出手干預過。譬如陳水扁任內的許多政治操作,都受到美方的警告,這些台灣政界看得清清楚楚。蔡英文2016年擔任總統後,她就不像陳水扁那樣短線操作,而是努力將台美關係放在穩定與可預期的架構上,當然她對美國十分謙恭,良好的台美關係「堅若磐石」,更成為蔡英文政府搞政治宣傳的最好素材。

不容否認的現實是,美中關係在過去20年來出現了變化,因為北京國際實力增強,雙方關係有了質變,華府在冷戰之後,成為單獨的霸權國家,已經成了習慣,看待北京的作為,不免質疑北京是否要突破美國建構的國際秩序,這個疑慮讓華府極度不安。畢竟現在美國的國力,已非當年不可一世的美國。而大陸海空兵力不斷出海,進入太平洋,行動距離越來越遠;這種態勢的發展遠遠超過當年EP-3撞機事件,各方不能不憂心台海情勢是否因此升高緊張,中共武統台灣的可能性大為增加了。

國務院取消「台灣是中國的一部分」,也拿掉「不支持台獨」的文字,這完全不能解讀是認同台灣獨立,或者以為美國不再拿一個中國框住台灣。美國除了碰到陳水扁瞎搞國際政治,才會感到厭煩之外,總是對台保持友善的態度,美方顯然是憂心台海情勢可能突變,藉這個官方網頁些微調整,對北京表態一下,在不更動美中關係的基本架構上,向北京間接傳達美國支持台海和平,萬勿有任何冒險舉動。但無論如何,官方網頁的文字調整,只有象徵的政治意義,比起「美中三公報」的文字具體意義,差得太遠了。

口頭六項保證非正式文件

有關台灣問題的立場,美中雙方都已在「美中三公報」裡清楚表述,而且他們是兩個大國之間的正式外交文件。冷戰期間,美、蘇都看對方不順眼,但雙方關係並未完全決裂,這是因為兩個大國都禁不起衝突對立,今日的美中關係亦然。

關於一個中國的文字是否有必要到處都放,那是美方自己的判斷,國務院網頁對台灣關係的陳述,是否有必要放進「台灣是中國的一部分」,或「不支持台獨」,也是一個見仁見智的問題。國務院網站拿掉某些文字,可以解讀是對台表示友善,以免外人覺得美國在干涉台灣人的抉擇,但這並沒有改變美國對台灣問題的基本立場。

我們可以這樣看,美國沒有改變美中關係的重要基礎,亦即一個中國政策,無論國務院網站上標記什麼文字,「美中三公報」仍在那裡,但藉著拿掉可能可以合理化北京對台強硬的某些文字,一方面是顧及台灣當局的心理,另方面也是希望北京能夠理解華府對大陸不顧一切,甚至不排除武統十分不滿。

可是,美國人經常搞出這些非正式的姿態,其實不太可靠,美方近來經常掛在嘴上的「六項保證」,是雷根為了彌補《八一七公報》對台造成傷害所做的外交安排,但該口頭保證只是美方片面的承諾,不是雙方的合意,也充滿著不確定性。

美國有不認帳的前科

過去美方就曾經提過這種承諾,後來卻不認帳的前例。根據美國國務院解密檔案,1961年10月11日,甘迺迪總統請國安顧問彭岱,告知中情局台北站站長克萊恩,請他轉達蔣介石,甘迺迪準備給蔣介石私人保證,如果美國在聯合國安理會的否決權,能有效阻擋中共加入聯合國,美國將會動用否決權,但該保證完全不能對外公開。等到尼克森總統上台後,完全不認帳白宮曾對台北有過這個承諾。

這幾年台海情勢不穩定,美國一再表達支持台灣,台灣當局當然對美方充滿期待,但針對國務院網站文字調整這件事,外界不必過度解讀,因為美中之間仍維持著「美中三公報」的框架。

北京對美國的小動作不滿也是可以理解的,而美方拿這個無足輕重的網頁修改,其實也正是要向北京傳達訊號,美國對台海局勢穩定極為關切。不過,解鈴還須繫鈴人,台海局勢是否可以保持穩定,仍得靠台灣自身想辦法去改善兩岸關係,如果腦袋裡老想著搞台獨,任何國家,包括美國是幫不了忙的。

(作者係資深媒體人)