雙橡園升旗事件之所以具有事件性,在於它的非常態性,即它對既有秩序與規則的挑戰。2015年元旦,台灣駐美機構在其駐地雙橡園舉行台美斷交36年來首次升旗儀式,事件雖小,但著實令人震驚。如果沒有此事件的發生,相信許多大陸民眾根本不知道雙橡園的存在,更不知道自2011年以來該機構已在台美無官方關係的情況下,舉行過多次雙十國慶酒會。

這是一個可小可大的事件,或許經過各種解釋、表態、抗議之後復歸平靜,雙橡園從此再無升旗儀式;或許發酵、延燒,並與2016年的台灣政局變遷相連接,進而影響到兩岸、中美、台美等關係。對於馬英九政府及其駐美機構為何會選擇這樣的時間、以這樣的方式,來宣布其「外交休兵」政策的終結,人們的解讀漫無邊際又充滿擔憂。但更值得注意的是,被台灣視為背後大哥的美國如何看待或利用這一事件。

事件發生後,美國國務院發言人莎琪在記者會上表示,該升旗儀式違反了台美非正式關係的基本承諾,美國表示失望,但否認事先知情。在回答有關升旗儀式是否使台美關係更加強化的提問時,發言人的回答耐人尋味,她表示台美間的互信及關係並沒有因此改變。沒有因此改變的台美關係,個中意味有幾許?以此為起點,美國又將如何部署2016年的台海及亞太戰略?

因現實台美關係未被強化

事件發生後,台灣官方發表新聞稿,表示此事件意味著台美友好關係更上層樓,但似乎忘卻了,這一事件對台美非官方關係的破壞,以及美國必然會面對的中國大陸的抗議。果不其然,數日後美國國務院便正式表態,認為此行為不符合美國相關政策;美國在台協會更發表了包括事前不知情、沒有批准此活動、對此活動感到失望的三點聲明。且不論外交辭令背後的真實行為是什麼,美國還是公開否認了台美關係會因此單獨事件而強化,也間接否認了台灣憑單方面的作為來強化台美關係的可能性。

眾所周知,台美關係從屬於中美關係,中美關係對台美關係的約束力毋庸置疑。台美關係之強化或弱化,主導權握在美國手中,而美國的對台決策又取決於中美關係的態勢。因此,台美關係無論如何強化,必然要以中美關係為參考軸,這是美國的現實主義外交戰略決定的。當前,隨著中國大陸的崛起,再加上美國在全球事務上需要中國的合作,美國對中美關係更加重視並有所忌憚,亞太再平衡戰略的重點目標甚至排除了台海地區;儘管美國不情願使用「新型大國關係」的字眼,但中美關係無疑正朝著「不衝突、不對抗」的方向發展。美國很清楚,要爭取中國大陸的合作,就必須認清台灣關乎中國的國家核心利益。

促使美國不刻意強化台美關係的另一個現實因素是,兩岸關係的現狀。2008年至今的兩岸關係和平發展,客觀上符合美國東亞戰略利益的需要,一個低調而有所約束的台美關係,可以避免破壞這種有利的戰略環境。畢竟,台海地區一來並無戰事威脅,二來暫無統一或獨立的現狀改變,相反的,兩岸關係平穩發展,各項交流機制穩步建立。對於美國而言,台灣的籌碼意義已經有所下降,強化台美關係並不是一種現實主義的選擇。美方在台方大肆宣傳「外交突破」時,之所以拼命撇清關係,想必是深知此舉踩踏了中美關係的底線,如果不採取規避的動作,很有可能會傷及中美關係,進而致使美國戰略利益受損。

為求均勢台美關係未惡化

話分兩頭,「沒有因此改變」的台美關係還有一層意味,即它也沒有因此而惡化。以斯諾登使之聞名於世的美國情報能力,以及台美之間特定的溝通機制,所謂美方事前不知情的說辭只是說辭而已,連葛來儀也承認台美之間的溝通沒有問題;而且2011年以來雙橡園一直在舉辦雙十國慶酒會,美國也是默許的。此次活動美方事前不制止,事後僅以下不為例為懲戒,並承認台美關係未改變,只能說明美國有慫恿之意。美國一如既往地需要台灣在中美之間扮演的角色,這是美國外交戰略中的均勢主義所決定的,美國在台海一貫堅持的戰略模糊政策、歐巴馬力推的亞太再平衡戰略等,都是這種均勢思維的結果。

所謂均勢主義,是以「權力平衡」為目標,保障國家利益最大化的一種戰略。在兩岸關係中,美國從來不希望被排斥在外,而是意圖「作為一個離岸操盤手,對兩岸同時施加影響,防範兩岸單方面改變現狀」。但美國要維持的台海平衡並非真正的兩岸之間的實力平衡,而是中國大陸和在台灣背後的美國之間的權力平衡。美國需要利用台灣來平衡與中國大陸的關係,這是美國均勢平衡戰略的傳統版本,這一版本在中國崛起的背景下,已成為歐巴馬亞太再平衡的重要構成。當前中美之間仍然存在著較大的競爭態勢,且缺乏足夠的戰略互信,美國對中國大陸提出的「相互尊重」不情願,對「合作共贏」則不相信。

此外,由於兩岸和平發展,客觀上,使得台灣對大陸的依存度不斷增加,美國擔憂這種改變會導致台海失衡、導致台灣脫離美國的軌道。由於台灣仍具有權力平衡的戰略價值,美國對台灣的某些犯規行為便有較高的容忍度,台美關係因升旗事件而惡化,並不符合美國當前的需要。在美國找到新的平衡抓手,或者乾脆放棄均勢戰略之前,傳說中的「棄台論」恐怕沒有太大的空間。

美國未來的盤算

2014年春,兩岸服貿協議受阻後,兩岸關係的發展出現停滯。由於國民黨在九合一選舉大敗,停滯之勢將延續到整個2015年,而2016年台灣總統大選後,兩岸關係的緊張可能會重現。基於對這種兩岸態勢的判斷,美國將會相應調整其策略。從美國對雙橡園升旗事件的處理可看出,一方面美國的台海政策大方向不會發生變化;另一方面,因民進黨可能重新上台,兩岸關係議題將重新浮現在美國的議事日程前列。

2015年是美國規劃後馬英九時代對台政策的關鍵時期,會做出一系列政策微調。但無論如何調整,美國盤算兩岸關係的思路離不開以下幾個方面。

其一,鑒於對民進黨上次執政的體驗,會特別防範台獨問題給美國帶來的麻煩。若蔡英文上台,美國首先要研判其兩岸政策與對美政策,分析台獨議題出現的可能性和危害性,包括中國大陸的反應方式與強度。

其二,由於民進黨可能上台帶來的不確定性,美國將有意在兩岸間扮演更積極的角色,更多地涉入兩岸關係。美國強化與台灣兩黨特別是民進黨的溝通,而由於兩岸關係可能重新緊張,主動與中國大陸進行的有關諮商也會加強。

其三,分析中國大陸可能重新被台獨問題困擾的後果,在防範台獨方面會選擇與中國大陸合作,但相應地可能在中美關係的其他方面表現更為強勢。從更長遠的戰略利益來說,美國希望2016年後繼續維繫台海既有的平衡,以免妨礙其整個亞太再平衡戰略的實施。

(作者係中國人民大學國際關係學院副教授)

2015年元旦華府雙橡園升旗,台灣駐美代表處給台灣洗了一次外交三溫暖,讓台美關係打了一陣寒顫;緊接著北京片面宣布M503航線,泛公民社團發動民間修憲、朝野立法院接手修憲攻防,2015年兩岸關係從升旗事件開始,升起一連串風波,同時也為兩岸關係新轉折升起序幕。

雙橡園舉行元旦升旗典禮是繼1978年12月31日台美斷交前夕,在雙橡園舉行降旗儀式後,首度以升旗典禮方式在雙橡園裡升起中華民國國旗;並且還安排軍事代表團授勳儀式。代表沈呂巡表示,這是在台美默契下的舉動;總統府也立即由發言人轉述馬英九的態度,強調這象徵兩國友好關係更上層樓,也證明政府六年多來推動「活路外交」的政策正確,在國際社會有更多奧援、也更有尊嚴。

升旗被美國打臉

遺憾的是,美方連番反擊,澆了馬政府三桶冰水。國務院先由發言人莎琪在例行記者會表示,華府事前對升旗一事毫無所悉,升旗典禮也不符合美國的政策。繼而對綠營媒體以華府官方名義,表達對升旗「感到非常失望」、「損傷了信任並傷害了我們的關係」、「希望美台關係的焦點可以轉換到可能達成進展的領域」,沈呂巡反諷媒體報導官方層級低、不具代表性;但呂話剛說完,美駐台北辦事處(AIT)接著發表三點正式聲明,重申事前未同意、也不知情;對升旗感到失望,表達嚴正關切;希望確保此類事情不再發生。讓馬總統和外交部灰頭土臉。

沈呂巡為彰顯中華民國主權的用意和勇氣固然值得肯定,但他片面魯莽的舉動,引發的後遺症卻難以卸責。因為未經過美方同意的升旗舉動,形同挑戰華府「一中原則」,不但徒然引來華府譴責,資深官方對媒體的放話,形同坦白的表明,這是不可能達成進展的領域。雙橡園升旗非但不能證明台美關係大躍進,凸出國家主權的尊嚴,反而遭致華府反擊、質疑馬政府「零意外」的立場、引來不必要的負面批判,實在得不償失。

同時,此舉對北京當局而言,更是難以忍受的舉動,因為即使在陳水扁執政時期,也不曾採取雙橡園升旗公然挑戰「一中原則」,更因為如果升旗被默許,則所有無邦交國的代表處都可比照辦理,這是北京當局無法接受的事。如果從北京鷹派的觀點,甚至會認為是台美在唱雙簧;先前香港占中事件大陸媒體已罕見地公開指責美方幕後介入,現在突如其來的升旗事件,必定增加對岸持陰謀論者的依據,對馬政府更加猜疑。

國民黨大陸政策出現困局

然而,升旗事件也正好凸出國民黨大陸政策困窘的現實。北京堅持以「九二共識」作為兩岸交流的前題,但北京堅持的是「一個中國」,國民黨強調的是「各自表述」;問題是北京在國際場合上明顯不存在讓台灣有各表的空間,導致國民黨屢遭綠營批駁而難以招架。

1月8日北京舉辦「中拉論壇」首屆部長級會議,台灣在此區域的12個邦交國至少8國派了部長出席。北京涉台學者公開警告,台灣在雙橡園升旗的片面舉動,恐破壞了兩岸外交休兵的形勢。繼之在12日,北京片面宣布M503航線,緊緊逼近海峽中線的作為,不可否認,帶有更明顯的警告意味。鑑於兩岸現實軍事和外交實力對比的落差,不論藍綠哪一黨執政,都無法迴避。

但21日,美國白宮國家安全會議亞洲事務資深主任麥艾文,在華府智庫布魯金斯研究院出席美澳關係研討會時表示,台美關係剛經歷一段困難的時刻,希望能度過難關,他甚至抱怨:「沒有人喜歡被視為理所當然」,顯示情勢比台灣當局原先設想的更嚴峻。

當前兩岸看似平靜無波,實則正瀕臨轉折的臨界點。由於外交休兵和ECFA建立起來的兩岸交流和平氣氛,使得兩岸關係自馬英九上任以來,不曾冒出烽火狼煙,海峽中線也不曾出現如扁政府時代兩岸軍機對峙的緊張局面。問題是,不論是外交休兵或維持海峽中線的和平,兩岸至今都欠缺具有約束力的協議,而隨時可能被任何一方破壞。

馬英九雖然曾經主張過兩岸簽署和平協議,但由於民進黨等綠營強烈反對,加上美、日對兩岸政治談判存有很大的疑慮,兩岸政治議題對話始終未啟動,連帶文化協議也無法進行。問題是,客觀形勢越來越明顯的呈現,拖延政治協商,對台灣不利!

修憲將讓兩岸關係緊張

由於今年是北京制定反分裂國家法10周年,去年香港「占中事件」的陰影猶在,北京為防範未然,今年必然緊縮政策尺度,加大軍演和反恐力道。同時,今年也是二次大戰結束70周年紀念,北京不但籌辦大規模國際紀念活動,更是全面推動愛國教育的重點年;在歷史事件的推波助瀾下,民族主義情緒必定空前高漲,必然不可避免的會波及到北京對台政策。

另一個更加刺激北京的是,台灣朝野展開的修憲議題。國民黨新任黨主席朱立倫提出修憲建立內閣制的想法,黨籍立委即展開成立立法院修憲委員會,雖然本會期來不及,但目前已有將投票年齡降至18歲、增加立委席次、選制改為選票聯立制、降低修憲門檻、內閣制、廢除考監二院等5大重點修憲案在程序委員會,等待排入修憲委員會。參與去年「太陽花學運」的20多個親綠公民團體,去年即成立公民憲政推動聯盟,計畫在今年6月前,在全台各地召開至少60場草根論壇,在2016年大選前後施壓朝野政黨,落實召開公民憲政會議的訴求。

由於李登輝的兩國論,和陳水扁的一邊一國論、公投綁大選等,都是在台灣面臨重大選舉時的「應景訴求」,帶有利用選舉言論硬闖對岸紅線的企圖。從而,北京當局對2015年台灣政局發展,明顯正高度警戒。

北京藉由紀念活動二戰結束70周年活動,頗有將國民黨領導8年抗戰的功勞一手攬下的企圖。當全球都將熱烈舉辦紀念二戰的相關活動之際,馬政府不但不應置身事外,相反的,應和國民黨聯手,擴大省思二戰歷史,為中華民國在對日抗戰付出巨大的犧牲奉獻,在國內外透過舉辦研討會、媒體發布會等,高聲宣揚、提高國家的能見度;正正當當地推銷中華民國,而不是搞個烏龍升旗事件,既不能強化兩岸是分裂而對等的立場,反而在國人面前洩了氣。

同樣的,綠營也可以舉辦相關的國際紀念活動,邀集美日等友台人士,促成國際學界和輿論,共同探討台灣的國際定位問題。藍綠在紀念二戰結束70周年這項議題上,實有分進合擊的空間,反而不宜在此時徒然在修議題,對華府和北京做無益的衝撞。綠營必須深刻的理解,北京對台政策只有兩個選項:一是和平統一、一是武力解放,並不存在和平獨立。

在北京擴大紀念抗戰勝利70周年的時刻,藍綠陣營對修憲議題的操作宜審慎為之。尤其是民進黨,萬萬不能被深綠公民社團鼓動的網路風潮綁架,把修憲搞成制憲;那不但會破壞蔡英文的總統夢,甚至可能招惹來北京強大的反制力,讓台海再度陷入緊張對峙且難以收拾的局面。

(作者係大陸委員會諮詢委員)

1月17日,朱立倫當選中國國民黨主席,中共總書記習近平第一時間致電祝賀,冀望兩黨秉持民族大義,堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎,推動兩岸關係和平發展繼續前行,共成民族復興之偉業。隨後朱立倫覆電強調「九二共識」外,特別指出,兩岸人民雖同屬中華民族,仍應「求同尊異」,持續努力拉近彼此的心理距離。

1月21日,民進黨主席蔡英文召開中國事務委員會會議,完全未觸及核心的「九二共識」問題,卻成功地博得媒體版面,輿論也對其寄予厚望。其中,《聯合報》社論呼籲:民進黨應捍衛「一中各表」來穩固「九二共識」;把「一中」向「大屋頂中國」、「大一中架構」推進;將「中華民國是台灣」的違憲論述,向「中華民國加台灣」的合憲論述移動。

該社論有不少令人錯愕之處,例如何謂「中華民國加台灣」?為何它就不構成違憲?恐怕無幾人知道,但它適時地提醒了國民黨,若不能在兩岸政策上往前走,與民進黨有更明顯的區隔,強化自己的優勢,與民進黨一較高下,恐怕很難在2016年贏得選民的信賴及支持。

今年適逢2005年國共兩黨領導人在北京展開歷史性會談屆滿10周年,國民黨應善用國共兩黨建立起的交流平台、彼此之間凝聚的互信,以及目前仍為執政黨的優勢,重新再起。

馬英九自2008年以來開創了兩岸和平發展的新局,自應在最後任期內繼續努力,完成多項尚未實現的競選承諾;另一方面,則應避免再發生類似雙橡園升旗的「意外」,以免兩岸互信受挫,無助於台美關係,也影響其歷史定位。

「九二共識」是兩岸關係穩定發展之錨,大陸不可能在民進黨接受「九二共識」之前,開展民、共交流。國民黨應把握時機,保持國共兩黨良性互動,更應發揮立法院多數黨的影響力,促使ECFA後續協議及早過關,以行動展現推動兩岸關係的誠意與實力。甫兼任國家政策研究基金會董事長的朱立倫,則應藉該智庫平台參與國共論壇,彰顯其有溝通的善意及誠意。

朱立倫去年6月就對國台辦主任張志軍表示過,兩岸交流不只要「求同存異」,更要「求同尊異」,大陸應尊重台灣人民的想法及決定,這次回覆習近平信中又再度提及「求同尊異」,他顯然認為,大陸進一步正視兩岸分治的現實,才能拉近彼此的心理距離。其實,不論是「求同存異」或「求同尊異」,國民黨都必須要先認真對待「九二共識」的核心─「一個中國」原則,並以此影響、引領民意,才能在求得「大同」後,爭取「大異」。

吾人應該認清,在沒有解決國家認同與主權統一之前,去談政府結構(治權)只能流於空談,也容易造成兩岸之間的猜疑;唯有等台灣社會建立起「兩岸一中」的共識後,其他問題才能迎刃而解。

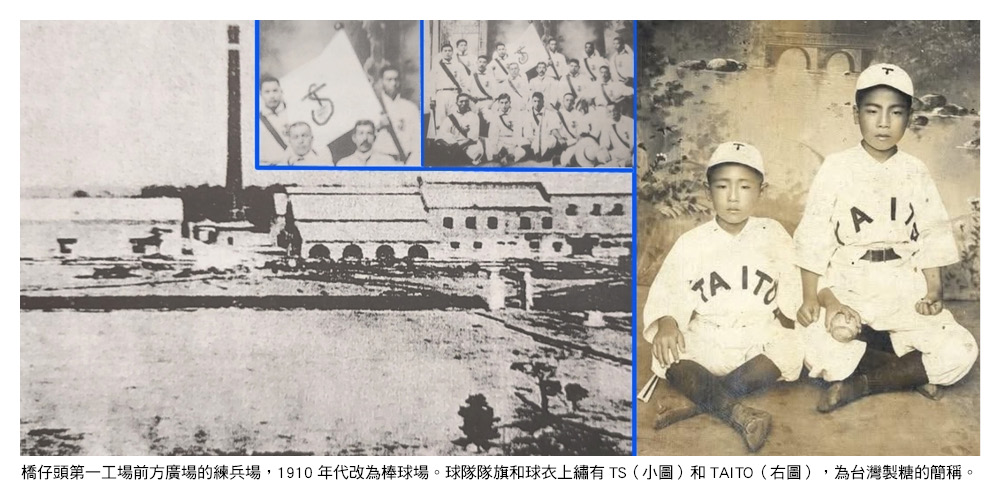

台灣製糖會社以交通、用水便利等原因,將大型新式工場設立在橋仔頭,期間遭到當地民眾反殖民的抗爭。後向糖業大國夏威夷取經,建立第二工場,其成效造成其他製糖會社也紛紛仿效。台灣製糖會社還在旗下各製糖所推廣棒球運動,成為台灣南部棒球運動的搖籃。

橋頭糖廠所在的橋頭區位於高雄市西北部,北抵岡山區,西鄰梓官區,東連燕巢區,南接楠梓區。今有台鐵和高雄捷運紅線分別在今橋頭糖廠附近,設橋頭火車站和橋頭糖廠站。橋頭糖廠為日本在台灣設立的第一座新式製糖工廠,是台灣邁向產業工業化的火車頭,也被譽為糖業文明的發祥地。其濫觴起於日本對台灣糖業的覬覦。

據1891年來台考察的日本駐華外交官上野專一在《台灣島實踐錄》裡描述, 輸入到日本的打狗(高雄)砂糖一年為三、四十萬擔(一擔為100斤),由打狗港的富商陳中和及王雪農經銷該糖的販賣。歷史學家戴國煇評:「對明治20年代(1887-1895)的日本來說,因該砂糖的進口而導致外匯流失而苦惱不堪。」當時,二層行溪(今二仁溪,為台南市與高雄市的界河)以南至恆春為打狗砂糖的產區,阿公店(今岡山)、楠仔坑(今楠梓)、阿緱(今屏東市)、東港等地生產量為43萬擔,占全台總產量94萬擔的近一半。這也是日本1895年打敗中國、強索台灣的原因之一。

新式製糖工場的建立

1899年年底,台灣總督府將原來輔導二、三十噸小型工場的政策轉為大型新式工場的政策,並列入企業獎勵項目。遂派台灣總督府殖產課農務股技手山田凞前往東京,與在明治政府初期「殖產興業」政策發跡的三井財團接觸,期盼能很快在台灣創立一個新式的大製糖工場。於是在三井、日本皇室、台灣糖商陳中和、王雪農等的支援下,成立台灣製糖株式會社(以下稱台灣製糖)。1900年10月1日,社長鈴木藤三郎等從東京出發,先赴台南麻豆實地勘查工場用地,由於和當地人談判時土地取得不順利,遂南下到打狗聽取陳中和的意見和情況分析,最終以交通、用水便利等原因確定將工場設立在橋仔頭,並立即著手在橋仔頭及阿公店附近收買土地,以購一千甲為目標。

隨後,由三井旗下的三井物產會社協調當時獨占日本與台灣間海運的大阪商船會社,降低製糖機械的運費。橋仔頭製糖第一工場遂於1901年2月15日開始動工興建。同年,該工場興建社宅事務所,由於製糖所內除工場機房外均為木造,抗日軍攻擊時放火易燃。鈴木社長遂建社宅事務所此棟堡壘式建築,首開台灣混凝土建築工程的風氣。1902年9月,台灣製糖與三井物產締結了製品總經銷契約,負責輸往日本本土及外銷。

反殖產興業的抗爭

由於工場附近有當地人經營的糖廍34個,為了確保甘蔗原料的供應,台灣製糖從1901年6月下旬起就向附近各村落交涉原料買賣契約,開啟了台灣人「第一憨種甘蔗互會社磅(種甘蔗去賣給糖廠)」的序幕。由於橋仔頭工場一帶為抗日軍重要的反抗基地,從工場開始動工興建,到隔年1月,正式壓榨製糖後的2月中旬,廠區不斷遭到襲擊,當局不得不暫停工場的運轉。抗日軍義首林少貓,早在1895年就以「林義成」之名北上響應雲嘉地區製糖業大亨簡義(簡精華)的乙未抗日。和柯鐵、簡大獅並稱為「抗日三猛」。

林少貓退守打狗後,在鳳山廳(今高雄市)轄區內追隨其抗日的就有數千人之多。台灣製糖除了在工場設有常備百名「戰鬥人員」,並建立觀音堂以昔日婦人視為尊貴的良質銅鏡鑄造觀音像供人膜拜,成為從業人員及住民的精神堡壘。1902年9月,林少貓的根據地鳳山廳下後壁林莊一帶(今高雄市小港區)被日軍徹底剿滅後,約有三千甲之地,由台灣製糖經營,成為台灣總督府的模範甘蔗園。1905年6月7日,總督府發布製糖場取締規則,規定新式製糖工場的原料採取區域內,不許開設舊式糖廍。台灣製糖開始大肆收購土地為自營農場,以確保原料供應的穩定。當地人大多數都被警察押著強制廉價出售土地,不肯賣地的人皆遭毆打、拘留。台灣製糖隨後在阿緱、後壁林分建第三工場、第四工場;三菱財團投資的明治製糖會社等,也從1912年起競相收購土地,規劃自營農場種蔗。

橋仔頭第二工場的興建

橋仔頭第一工場建廠初,以北海道紋別製糖所的糖業舊機械配置英國製壓榨機。自1904/05年期起,工場改裝水壓式三重壓榨機,提高壓榨能力為日壓650噸;並首創工場與遠距軌道沿路架設電話線,便於控制原料供應量。由於當時的原料甘蔗,是當地農民一向耕種的竹蔗,只有如人的手指一樣的粗細,會從壓榨機的縫隙完整的跑出來;加上工場每批產糖品質不穩定帶動銷售困難,於是有第二工場興建的計畫一引進夏威夷式工場與技術。製糖機器設備由夏威夷火奴魯魯鐵工廠設計安裝,引進鐵架亞鉛板屋頂結構。 並向夏威夷引進高產糖率的「玫瑰竹蔗」(Rose Bumboo)新品種,很快就普及了。

為了讓輸送原料車在廣大的原料蔗園區快速行駛,以維持甘蔗新鮮度,台灣製糖考察人員在夏威夷茂宜島(Maui)迎風面陸地西南岸端的一所歐露瓦(Olowalu)糖廠,發現蒸氣火車在30吋(762mm)的軌道上行駛運搬原料甘蔗,認為此項運輸系統可以搬到橋仔頭工場。1907年開始向美國寶達(H.K. Porter)會社購進馬鞍形蒸汽機車,同年9月15日於橋仔頭工場舉行第一條糖業用鐵道通車典禮,成為台灣糖業使用「五分仔車」的濫觴。

1907年10月1日,台鐵縱貫鐵路鳳山支線(屏東線的前身)通車到下淡水溪(今高屏溪)岸的九曲堂。在總督府連續三年補助一萬元的條件下,台灣製糖乃於九曲堂鋪設輕便鐵道,架跨越下淡水溪的橋樑,連接阿緱並聯絡東港(原靠該港之海運運輸)。在阿緱的第三工廠正式製糖前,東港一帶的甘蔗原料藉由五分仔車運到九曲堂,再轉由台鐵運輸到橋仔頭糖廠壓榨製糖。由於橋仔頭第二工場製糖的成績不同凡響,同會社的阿緱、後壁林工場也相繼自夏威夷引進建立起來;隨後創立的其他會社,如鹽水港製糖、明治製糖也紛紛仿效採用。另外,為讓糖廠員工有健康的休閒活動,台灣製糖乃在旗下的工場成立棒球隊,其他製糖會社也紛紛仿效,各會社間舉辦對抗賽,成為南部棒球運動的搖籃。

光復後的發展

光復後,橋仔頭糖廠先後更名為橋頭糖廠、台灣公司高雄廠,自有農場計有仁武、後勁等12個農場。約耕方面有岡山、楠梓、土庫、阿蓮、梓官 燕巢、仁武等十個原料區。1967年6月籌備成立畜殖場,興建種豬舍10棟、肉豬舍8棟,年產肉豬10,000頭。同年10月底,將第一、二工場正式合併及中央控制系統工程完工,每日壓榨甘蔗能量提高至3,400公噸,直至1999年因製糖成本節節升高與國際糖價低迷下才停閉。

今日橋頭糖廠已轉型為糖業博物館,有製糖工場、糖業文物館、歷史館等;並利用廠內通往仁武、僅到達土庫,長達2.2公里的輕便鐵道,作為觀光鐵路。遊客可搭乘五分仔車從高雄捷運橋頭糖廠站,到台糖高雄花卉農區中心(前身為台糖畜殖場)。除了文物觀光,當局也應把先民反殖民的血淚史列入教育範圍。

(作者係歷史研究工作者)

電鍋是家庭廚房中最常見的電器用品,不僅操作簡單、用途廣泛,更能在日常烹飪中節省時間與能源。然而,「電鍋外鍋該加什麼水」竟然在網路上掀起熱議,有人主張只能加飲用水,有人則認為自來水就足夠,這個選擇是否真的會影響健康?

釐清什麼是「飲用水」

在台灣的語意中,「飲用水」指的並不是市售的瓶裝水或礦泉水,而是「經煮沸過後的自來水」。這是基於公共衛生的科學共識,自來水經過濾與消毒處理後,再經煮沸,足以消滅所有的細菌與病毒,達到絕對安全的飲用標準。請勿將飲用水想成是高價瓶裝水,那不僅會增加家庭開銷,更會模糊判斷水質安全的準則。

自來水之所以含有「餘氯」,是為了確保在水送達家戶前,仍能持續消毒、抑菌。這種餘氯其實是餘下的氯離子,是經過計算後保留的安全劑量,目的在於殺菌防疫。這對人體無害,反而可確保水質安全。

科學研究指出,在高溫條件下,自來水中的餘氯確實有機會與空氣或水中有機物質反應,產生「含氯副產物」,如三鹵甲烷(THMs)、氯胺等。但電鍋外鍋使用的水量極少,且這些副產物屬揮發性物質,在蒸煮時會迅速逸散,根本不可能沉積於食物中或被人體吸收。

放自來水與飲用水都可以

綜上所述, 答案已很明確,不論是自來水或煮沸過的飲用水都可以安心使用。自來水中的餘氯,在電鍋加熱的過程中,所擔憂的健康風險,可以忽略不計。但若家庭成員心理上更傾向於使用飲用水,也沒問題。畢竟「用得安心、吃得放心」最重要。

應降低洗熱水澡的風險

相比起電鍋外鍋的用水問題,我們更應關心日常洗熱水澡時的「含氯副產物」暴露問題。浴室通常是密閉空間,熱水量大,溫度也高,自來水中的餘氯在此條件下,非常容易轉化成有毒的「含氯副產物」,並隨著水蒸氣被人體吸入,雖然量依然不大,但長時間在通風不良的環境中洗熱水澡,的確存在風險。

以下幾種方式可減少風險暴露:(1)改善通風:盡量開啟窗戶或使用排風扇,讓蒸氣排出室外。(2)使用除氯濾芯:在蓮蓬頭前加裝除氯濾水器,是最簡便有效的方式,市售裝置價格親民,可每半年更換一次。(3)選擇冷水澡:盛夏時節洗冷水澡除省錢舒服外,亦可減少揮發性氯化物的吸入風險。

是否需安裝自來水過濾器

至於家中是否需要裝設飲水用過濾器,作者認為不屬必要項目,尤其是台灣自來水已達到可煮沸飲用的標準。況且,家中的過濾裝置需定期更換濾芯,如忘了更換,反而會成為細菌滋生的溫床。

對於用水安全的討論,不該聽信網路謠言,而應建立科學素養,理解「風險」與「劑量」之間的差異。

(作者係中廣「健康Say Yes」主持人)

最近《國家地理》(National Geographic)雜誌及《細胞》(Cell)、《自然》(Nature)二本學術期刊都報導,氣候已造成全球暖化、生物多樣性喪失、生物地理化學環境循環、土地不當利用及污染等五大問題,也直接影響人體的老化及健康。

雨水中發現三氟乙烯

三氟乙烯(TFA)是種農業化學製品、製藥及精細化學品行業所使用的原料。2005年國際研究小組在大西洋、北冰洋、太平洋中曾發現TFA的存在,推斷海洋中含有約6,000萬-2億噸的數量。

今年7月《自然》報導,因為TFA具有高度水溶特性,人體內的TFA含量可能上升,因它會透過食物及飲水被人攝取,雨水中也發現到它的存在;而TFA是一種會抑制生物活性的分子,它可降低實驗動物體內的脂質和膽固醇含量、抑制某些骨細胞的增殖。而且,德國已將其列為影響生育的毒素,與接受其他化學物質的實驗動物的胎兒相較,其體重更輕、畸形更顯嚴重、視力變弱。

氣溫上升與人體老化

目前全球各地均傳出高溫記錄,高溫能直接影響生活品質,增加慢性病的風險,甚至威脅到人的壽命。長期暴露在高溫下會加速細胞層面衰老,與吸煙和酗酒相當,研究發現生活在極熱地區人的生物年齡,比生活在寒冷地區的人老14個月。

長期暴露在極端高溫會影響多個器官系統,例如心血管系統必須更努力地將血液輸送到皮膚散熱,於是迫使心臟跳動得更快;神經系統可能會受到過度刺激而引發頭暈、思考混亂和記憶力衰退等症狀;腎臟會竭力保存水分,以免增加脫水和腎臟損傷的風險;免疫系統可能會向體內釋放大量的發炎化學物質,模擬感染反應,雖然這些反應在短時間內可以保護人們,當持續暴露於其中就會變得有害。慢性高溫會引發生物壓抑、引發發炎、氧化損傷和荷爾蒙失調,甚至會改變人體的基因功能。

根據《細胞》及《自然醫學》(Nature Medicine)期刊的報導,人體內各種器官的壽命都會受到遺傳、生活方式、壓力、疾病史及環境因素等影響。利用特定器官的血漿蛋白,可以估計出器官年齡和死亡率,並且已知大腦和免疫系統是干預壽命的關鍵標的,例如根據大腦的皮質變薄、海馬萎縮及特定區域的萎縮模式,就可評估大腦退化和認知衰退的程度。與擁有年輕大腦的同齡人相比,擁有衰老大腦的人,在未來10年內,罹患阿茲海默症的可能性大約高出12倍,而擁有年輕的大腦可以降低高達40%的死亡風險。

塑膠廢棄物是污染來源

塑膠類含有4200種化學物質,經分解後除包含微及奈米粒子外,所產生的有毒物質,成為污染空氣及水源的重要來源,對人的大腦、呼吸與內分泌系統及胎兒發育,產生直接危害,甚至也造成野生動物及魚類生存的障礙(詳見《觀察》第139期)。

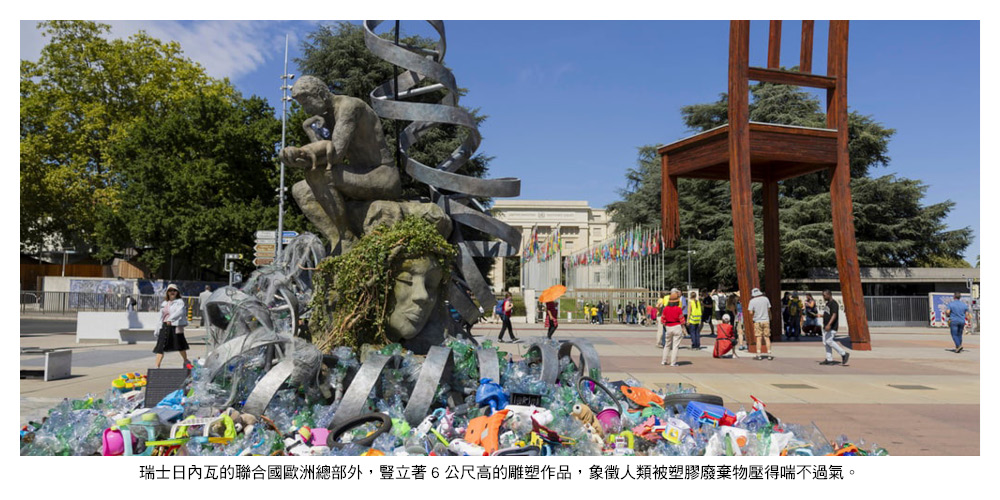

「全球塑膠公約」(INC5.2)談判係由聯合國「永續發展目標」(SDGs)下的「政府間談判委員會」(Intergovernmental Negotiating Committee, INC)所主辦,與「巴黎協議」是目前國際最重要兩個事涉氣候變遷的會議。8月5-14日,INC5.2在瑞士日內瓦聯合國萬國宮舉行第五輪第二階段談判,希望能制定具法律約束力的條約,但在關鍵議題—第6條「全球塑膠生產控制目標」上,因少數產油與塑膠大國藉程序阻撓,各國決議延會,推遲至下一輪談判。雖未達成協議,但延會結果顯示「塑膠減產」已成為各國不容妥協的核心議題,因為全球的塑膠生產到2050年前將會增加三倍,如今全球每年已生產高達4億噸的塑膠,其中超過65%係拋棄式的製品,每年流入海洋的塑膠也超過千萬噸。

7月上旬,丹娜絲颱風肆虐台灣中南部,造成嘉義義竹滯洪池14.5萬片光電板及浮具嚴重損壞,光電廢棄物共達2800噸,因不及處理而堆積於台糖農地,流出暗紅色的不明油污,除污染當地農地外,也影響到緊鄰的農田土壤,土壤一旦被污染,就會成為十分棘手、不易解決的問題,並且會影響、甚至污染到接續耕種的作物,然後形成食物鏈,毒害食用的人及動物,環境及農業部應該立即做有效處裡。

「容綠率」納入台北建築規範

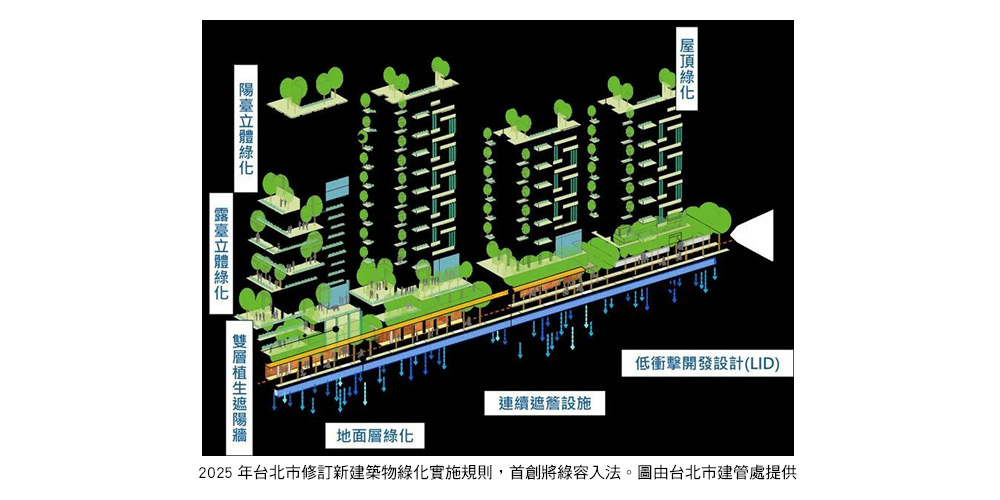

針對日益混濁的自然環境,政府應該積極想辦法解決問題。基此,作者十分肯定台北市政府於7月底修訂通過「新建建築物綠化實施規則」,率先將於2026年1月1日起實施,首將「綠容率」納入法定規範,要求新建案設置陽台、露台或屋頂立體綠化,以降低都市熱島效應,並減少體感溫度。

依作者了解,台北市前市長黃大洲一直很關注這方面的問題,曾就此向蔣萬安市長做過建議。希望該法執行一段時間後,台北市民會因降溫感到欣慰,作者也希望其他城市能仿效台北,讓台灣共同達成「降溫、綠美化」的目標。

(作者係台灣大學名譽教授)

2025年6月底,台中豐原發生一起令人震驚的五口命案。王姓一家人都是正當職業者,卻因捲入代購黃金投資的詐騙,承受債務和壓力的雙重打擊,最終走上集體自殺的絕路。案發後,王家大姊通過資訊向親友表達:「這個世界讓我感到絕望」、「對不起,我已經盡力了,但還是讓你們失望了。」

這一樁悲劇發出社會對詐騙問題的痛苦警示。它提醒我們,詐騙不僅僅是金錢損失的事件,更足以摧毀家庭和奪去生命。那麼我們真的無能為力嗎?

根據「165打詐儀錶板」的數據,2025年6月台灣一個月內受理的詐騙案件高達16,388起,損失金額高達89億多元,較前一個月增長了2.1%。這一個月裡台灣平均每天有546人受騙,損失接近3億元。這些數字背後有無數家庭像王家一樣,在誤信與壓力下逐漸崩潰。

反思當前的反詐騙制度時,不得不思考:政府花費巨額的預算拍攝反詐騙宣傳片、發送提醒簡訊、設立專責單位,為什麼人們依然感到「防不勝防」?

詐騙變成心理與社會攻擊

與其將詐騙單純地視為「財產損失事件」,不如正視其已成為一種新型的心理操控犯罪。從虛假投資、假冒公權力到假交友,詐騙逐漸轉向情感綁架、資訊操控與社群洗腦。在豐原命案中,王姓大姐原本以為通過「當鋪大哥」可以擺脫債務威脅,但在短短五天內局勢急劇惡化,最終選擇自我了結。這並非個案,而是整體防詐機制缺乏「情緒防火牆」和「危機介入系統」的後果。

在現代詐騙的情節中,受害者不僅僅是金錢上的「受損者」,更是心理上被操控、孤立,並逼入絕境的「人質」。這種新型詐騙模式對制度設計提出了全新的挑戰:我們的法律、金融和電信體系,真的做好準備了嗎?

為何無法抓到真正騙子?

台灣2024年制定《詐欺犯罪危害防制條例》,並加強對金融、電信及網路平台的監管義務,但成效有限,根本原因在於制度性的盲區與執行困境。

首先,法規滯後於技術,詐騙總是走在法律前面。以虛擬貨幣為例,詐騙團夥利用其匿名性和跨境特性進行洗錢。許多受害者將資金匯入加密錢包後,資金流動立刻脫離監管範圍,難以追蹤。儘管金管會已著手管理虛擬資產平台,但司法系統仍缺乏針對數字資產犯罪的偵查能力和專業人力,導致實際起訴的比例偏低。

其次,多頭管理、橫向斷裂,監管碎片化導致防線鬆散。打擊詐騙涉及金管會、警政署和數字發展部等多個部門,但現實中往往是「各管各的」。例如,某些人頭帳戶在短時間內開設數十個銀行帳戶或電信門號,但由於銀行、電信與警方的數據未能聯通,無法對異常行為即時干預。

再者,績效導向錯位。基層疲於追求破案數字,核心詐騙團夥依然活躍。曾經有基層警員為了達成績效指標而濫用逮捕權,甚至偽造檔案以欺騙檢察官獲取拘票的事件。這暴露了防詐政策執行中的「上重下輕」問題:過於關注表面的破案數據,卻未能深入追查背後的主謀。此外,大量資源用於「事後追緝」,卻缺乏在「前端預警」與「行為預防」方面的制度性投資,使詐騙事件如割不完的韭菜,層出不窮。

近年來政府推出大量反詐騙宣導影片、網頁廣告和短信,但民眾的實際吸收卻有限,詐騙案件依然眾多而且花樣翻新,原因有以下三點。

(一)內容陳舊,缺乏場景共鳴。許多宣導仍然沿用十年前的「電話詐騙」劇情,無法反映當前「假交友投資」、「虛擬幣推薦」和「知名人物廣告詐騙」的真實情況。

(二)媒介選擇不當,觸及斷層。主要宣導集中在電視和政府網站,忽視了年輕族群的數位生活習慣,導致高風險族群如青壯年和網絡活躍者難以接觸到有效資訊。

(三)缺乏具體案例和「危機情境模擬」。宣導內容多是口號和通則,缺乏實際案例模擬或「如果你接到這樣的訊息該怎麼辦」的情境教學,使得民眾無法將宣導與實際情況聯繫起來,而產生「這與我無關」的錯覺。

因此,當前要實現有效的防詐社會,不能僅依賴「事後通報與懲罰」,應從制度、教育與心理等多方面著手,建立前端預防與即時干預的綜合網絡:(1)全民辨識素養教育制度化。將「資訊判讀」和「媒體識讀」納入中學與大學的通識課程,教授如何辨識深偽影片、假帳號、可疑廣告和金流追蹤等知識。(2)制度級「可疑匯款冷卻機制」。銀行和支付業者應建立AI交易風險偵測系統,對於高額或異常轉帳設置「冷卻期提示」和「二次身分確認」,降低衝動匯款風險。(3)設立「科技法律前瞻委員會」。由數位部與司法院聯合設立委員會,研究針對AI詐騙、虛擬資產和深偽技術等新興詐騙手法的法律預警與修法機制。(4)打造社會參與式防詐平台。透過意見領袖、工程師、律師、心理師等跨界合作建立「防詐協作社群」,製作案例解說、直播說明會、詐騙地圖等互動內容,讓防詐不再只是單向說教。(5)設立「反詐心理輔導與熱線」。整合165、衛福部心理支持資源,設置「情緒危機介入小組」,針對疑似陷入詐騙情緒操控者,提供專業即時的輔導與干預,預防輕生悲劇發生。

從個人防衛到制度聯防

從前述討論可知,與其問「能不能杜絕詐騙」,不如問「我們願不願意集體覺醒」。詐騙不是天災,而是可以透過制度設計與社會參與逐步改善的「人為災害」。面對這場結合科技、心理與資訊操控的「九頭蛇」,我們不能再只依賴警方與法院,也不能再自詡「我不會上當」。真正的反詐轉折點將在於全民從「自認聰明」走向「警覺脆弱」、從「資訊接收者」轉為「主動查證者」,並從個人防衛擴展至制度聯防。我們或許無法根絕詐騙,但可以選擇不再成為它的溫床。

(作者係中國文化大學博士候選人)

在全球產業轉型的浪潮中,未來產業的布局已成為大國競爭的關鍵戰場。中國大陸最近定義「九大未來產業」,涵蓋新一代信息技術、新能源、新材料(包括稀土)、先進製造、空天開發、海洋經濟、綠色低碳、量子科技與生命健康。這不僅是一個產業清單,更是國家戰略願景的體現:透過資源整合、政策扶植與技術投資,塑造下一輪全球產業分工的主導權。

與此同時,美國也在積極推動自己的「未來產業」布局,雖然沒有以官方名單集中定義,但透過《CHIPS and Science Act》強化半導體與先進製造、《America’s AI Action Plan》全面部署人工智慧產業,以及《Infrastructure Investment and Jobs Act》建設智慧交通、電網與基礎設施,顯示美國同樣在人工智慧、量子計算、清潔能源與生物科技等領域展開戰略行動。兩大強權已經把未來產業提升到國家安全的高度,將其視為決定未來全球秩序的競爭支點。

台灣的產業政策零散、短視

然而,當世界主要國家正以前所未有的力度投入未來產業之際,台灣卻仍深陷於政治內耗與選舉輪迴中。與中美清晰而宏大的戰略相比,台灣的產業政策顯得零散、短視,缺乏整合藍圖與長期方向。這樣的對比在觀看紀錄片《造山者-世紀的豪賭》時格外感慨。片中所呈現的不只是歷史的回顧,更是對今日現實的警醒:台灣的問題並非缺乏人才,而是缺乏能夠統籌資源、建立藍圖、帶領產業登高造峰的技術官僚。歷史告訴我們,台灣經濟奇蹟的背後是一代技術官僚以實事求是的專業精神,推動工業化、科技化與國際化。無論是台積電的誕生,抑或產業升級的轉折,均建立在長期規劃、精準投資與務實政策的累積。然而民進黨當局,卻展現出嚴重的短視與空洞,甚至已喪失了技術官僚治國的傳統。

當我們檢視台灣的未來產業政策,所見多是散亂的補助與缺乏整合的計畫。能源政策反覆搖擺,從非核家園到燃氣依賴,再到綠能投資不足,導致台灣在碳中和與能源安全上雙雙落後;AI與量子計算等新興技術則缺乏國家級實驗室與產業群聚支持,僅依賴零星學界或企業自行努力,難以形成規模效應。生命健康領域雖被視為後疫情時代的關鍵,但台灣生技政策長期停留在補助階段,缺乏產業鏈結與國際布局。更嚴重的是,民進黨對經濟的輕忽已影響到台灣整體安全。當國際局勢進入新冷戰格局,中美科技戰全面升級,未來產業不僅是經濟議題,更是國安核心。中國大陸透過政策定義「未來產業」的舉動,實際上就是在布局下一階段的國家競爭力,試圖將自身塑造成全球供應鏈的無可替代者。同時,美國透過立法、補貼與基礎建設投資,將產業全面納入國家安全體系,展現出制度與資源動員的決心。唯獨台灣仍陷於選舉政治與內部對立,缺乏整體藍圖與跨部會整合。

經濟發展的奇蹟並非偶然

《造山者-世紀的豪賭》提醒我們,經濟發展的奇蹟並非偶然,而是政策選擇與制度設計的結果。當年國民黨政府雖有威權色彩,卻孕育出一批願意承擔責任、具備專業能力的技術官僚,他們敢於規劃、敢於決策,並能夠抵抗短期政治利益,推動產業的長期升級。民進黨在野時高舉民主價值,執政後卻淪為選舉機器,官員多以忠誠作為任用標準,缺乏技術背景與長期眼光。這樣的體制勢必導致經濟決策的碎片化,使台灣在國際產業鏈中失去話語權。

政策不能淪為紙上談兵

尤其值得警惕的是,民進黨在面對新興產業時的「補助心態」,反映出其對產業政策的理解仍停留在20世紀。今日的產業競爭關鍵已不在於補貼某些企業,而在於打造完整的生態系統,從基礎科研到應用開發,再到市場規模與國際合作必須環環相扣。中國大陸提出的「未來產業」戰略,雖帶有國家主導色彩,但至少展現出政策整合與資源配置的企圖心;美國透過立法與投資將未來產業納入國家安全體系,則展現出另一種制度下的決心與行動力。相比之下,台灣的政策僅流於標語式的「數位國家」、「亞洲矽谷」,卻缺乏具體的時間表、路徑圖與跨部會協調機制,最後往往淪為紙上談兵。

台灣若持續在未來產業上缺席,將導致以下幾個後果:(1)經濟成長將陷入瓶頸。半導體雖然是台灣的優勢,但過度依賴單一產業會讓國家高度暴露於地緣風險下;當國際局勢惡化或產業競爭加劇時,台灣經濟將失去韌性。(2)產業空洞化將加速人才外流。當台灣缺乏新興產業的發展平台,優秀人才自然選擇前往能提供更大舞台的國家。(3)在科技戰時代沒有產業優勢的國家,將無法在國際談判桌上維持足夠的籌碼,台灣在國際體系中的戰略價值勢必下降。因此,必須警告民進黨政府若不立即重建技術官僚體系,推動全面的產業戰略,台灣將錯失下一個十年的契機,這是歷史無法原諒的錯誤。

紀錄片《造山者-世紀的豪賭》提醒我們,不要忘記台灣曾以有限資源創造奇蹟;今日的挑戰雖然不同,但精神卻應當延續:需要的是具備專業、理性與長期視野的技術官僚,而不是只會選舉動員的政治人物。台灣必須重回專業治國的道路,才能在未來產業的競爭中重新獲得位置。若執政者繼續漠視經濟,忽視產業戰略,則台灣將不再是「造山者」,而是被國際局勢推著走的「山下人」。

(作者係復旦大學國際政治系研究生)

從智慧型手機到人工智慧(AI)晶片,台灣製造的晶片無所不在,支撐著全球數位化浪潮。尤其在5G、生成式AI和高性能運算(HPC)等前沿技術的推動下,台灣不僅在晶片製造與封裝測試領域穩居全球第一,在設計領域也位列第二。然而,伴隨著地緣政治緊張與供應鏈脆弱性的挑戰,台灣的角色益發關鍵。本文將探討台灣半導體產業的歷史成就、政策支持、全球影響力及其未來的挑戰,揭示其如何成為全球科技命脈的霸主。

從起步到全球領軍

台灣半導體產業的崛起並非一蹴而就,而是數十年深耕的成果。1960年代,外國企業如通用儀器和飛利浦在台灣設立封裝廠,開啟了產業雛形。然而,真正的轉捩點出現在1970年代,當時台灣政府將半導體視為經濟轉型的關鍵,積極推動技術引進與本土化。1973年工業技術研究院(ITRI)成立,1976年ITRI與美國RCA公司簽署技術移轉協議,為台灣奠定了晶片設計與製造的基礎。

1980年聯華電子從ITRI分拆成立,成為台灣首家民營半導體企業。1987年台灣積體電路製造公司(TSMC)創立,開創了晶圓代工模式,專注為全球客戶製造晶片,不僅帶動台灣半導體產業的快速成長,也重塑了全球產業分工。從新竹科學園區的建立,到1990年代的產業集群形成,台灣逐步構建了完整的半導體生態系,成為全球的供應鏈樞紐。

打造世界級半導體強國

2020年推出的「六大核心戰略產業推進計畫」,明確將半導體列為重點,旨在鞏固台灣在全球供應鏈中的領導地位。政府透過稅制優惠、研發補助和基礎設施投資,吸引國內外企業參與。2023年修訂的《產業創新條例》,為投入高研發企業提供25%的研發費用稅額扣抵,並對先進製程設備投資給予5%的稅額優惠,進一步激勵技術創新。

此外,2023年公布的「晶片驅動台灣產業創新方案」計畫,在2024至2033年間投入3000億新台幣(約90億美元),聚焦AI晶片、先進製程及異質整合技術的研發。該計畫目標在2033年前將台灣IC設計的全球市占率從20%提升至40%,並維持先進晶片製造80%的市場份額。同時,政府積極建設南部半導體走廊,如高雄楠梓科技園區,以分散地震等風險並擴大產能。這些政策不僅鞏固了台灣的技術優勢,也吸引了微軟、應用材料等國際巨頭在台設立研發中心。

台灣的人才培養策略同樣關鍵。政府與大學合作,確保半導體專業人才的穩定供給,並透過國際合作吸引全球頂尖人才。2023年台灣半導體產業僱用約31.7萬人,研發人員近6萬,展現了在技術密集型產業中的強大競爭力。

科技命脈的掌控者

台灣半導體產業在全球供應鏈中,扮演著無可替代的角色。2023年,台灣晶圓代工市占率達75.2%,封裝測試市占率為50.4%,IC設計市占率19.3%,位居全球第二。TSMC獨占鰲頭,掌控全球90%以上的7奈米以下先進晶片製造,客戶包括蘋果、輝達等科技巨頭。聯發科、聯詠科技等設計企業,也在手機與顯示驅動晶片領域名列前茅。

台灣的影響力不僅體現在市占率,更在於其支撐全球科技進步的能力。從5G通訊到AI運算台灣晶片無所不在。2023年全球半導體需求中,通訊占32%、汽車占17%,顯示晶片在數位化浪潮中的重要性。台灣半導體產業2023年總收入達4.34兆新台幣,占台灣GDP的18.4%,出口額1670億美元,占總出口38.5%,凸顯其經濟支柱的地位。

然而,台灣的集中優勢也帶來風險。2020至2022年的全球晶片荒,暴露了供應鏈的脆弱性,尤其是汽車產業因晶片短缺遭受重創。地緣政治緊張,特別是大陸與台灣之間的局勢及美中科技戰,加劇了全球對台灣依賴的擔憂。為此,各國積極推動半導體「去風險化」,如美國的《晶片與科學法》和歐盟的《歐洲半導體法》,均試圖提升本土產能。

應平衡風險與機遇

為因應地緣政治挑戰,台灣半導體企業加速全球布局。TSMC投資650億美元在亞利桑那州建三座先進工廠,預計2025年起投產4奈米晶片;日本熊本兩座工廠投資逾200億美元,2024年底量產;德國德勒斯登工廠則專攻汽車晶片,預計2027年投產。聯華電子與力晶科技也分別在新加坡與日本投資建廠,顯示台灣企業對全球化策略的積極回應。

儘管海外擴張步伐加快,台灣本土仍是核心。TSMC承諾至少將一代領先的技術留在台灣,並在高雄、嘉義等地興建2奈米工廠,預計2025年投產。2023年TSMC在新竹設立全球研發中心,強化下一代技術開發。台灣半導體企業計畫在未來五年內投資1200億美元,擴建20餘座新廠,確保本土產能領先全球。

這種「根留台灣、布局全球」的策略,不僅回應了客戶對供應鏈多元化的需求,也為台灣企業開拓新市場創造機遇。例如,TSMC的日本工廠帶動了當地供應鏈發展,吸引台灣材料與設備商跟進投資。

不過,台灣半導體企業也面臨諸多挑戰。例如,技術競爭加劇,1奈米以下製程研發成本破百億美元,需企業與政府強化資源整合;中國大陸、韓國等競爭者積極追趕,地緣政治風險亦使投資信心不穩;永續壓力日增,半導體製程耗能耗水,台灣需加速綠色技術轉型以達到淨零碳排的目標;全球產能擴張帶動人才爭奪,台灣面臨美、日、歐等地競爭。

儘管挑戰重重,台灣憑藉著完整產業鏈、技術優勢與靈活布局,仍保有強勁競爭力。2024年產業收入預估成長17.7%至5.11兆元,展現AI與5G需求下的復甦動能。未來須在創新、合作與風險管理間取得平衡,持續引領全球。這不僅是產業的成就,更代表著科技未來的縮影。

(作者係淡江大學財務金融學系兼任教授)

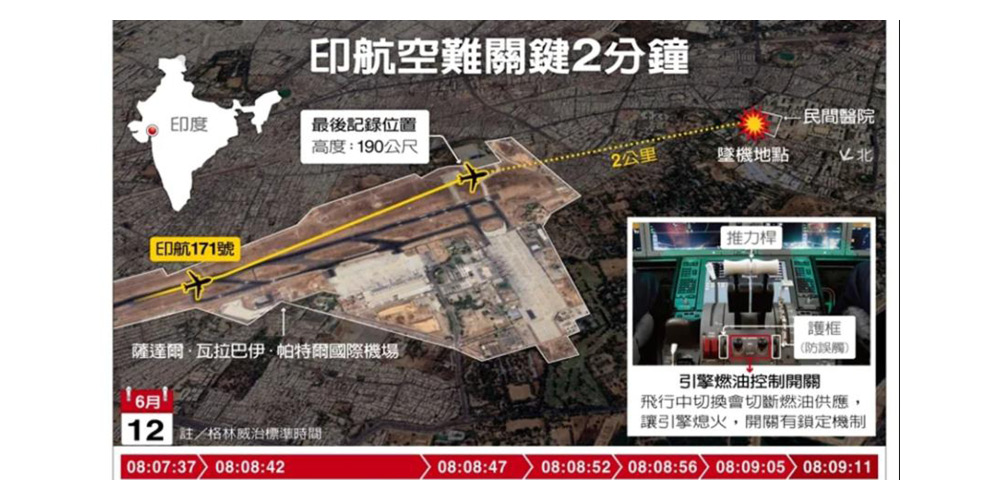

6月12日印航班機AI 171墜機迄今已兩個月,當真相透過兩個黑盒子的內容逐漸成形,全球航空界驚覺此事故非駕駛員的人為疏失,問題出在系統軟件的失能、設計上潛在的缺陷。看起來,波音787的全自動化問題,比2018年、2019年兩架波音737MAX墜機更為嚴重。

是誰關了燃油開關?

7月12日,印度航空事故調查局(AAIB)依規定在事發的30天內,公布了空難初步調查報告,發現兩具引擎燃油開關曾被切斷,監視器畫面亦顯示,緊急發電裝置「衝壓空氣渦輪機」在起飛後不久就已啟動,顯示引擎失去了動力。

該機座艙語音記錄器(CVR)錄到飛行的最後時段,一名機師問另一名機師為何切斷燃油,對方回答他沒這麼做;兩開關切換時間只間隔一秒鐘。據《華爾街日報》透露,座艙語音記錄器可分辨出機長、副駕駛的聲音,此次起飛操作是由副駕駛主導、機長監控。在飛機自跑道爬升時,副駕駛質問機長為何將燃油閥開關切換至「切斷」(cutoff)位置,機長則相當冷靜地否認。最後的Mayday求救信號也是副駕駛的聲音,但來不及呼叫班機代號 AI-171。

看過初步調查報告後的資深民航機師指出,事發時,飛機正在離地爬升,副駕駛應該是雙手全力操控操縱桿,機長應該是兩手空著在旁監控,才有空關閉燃油開關閥。燃油開關閥在機長的右前下方,操作時因有保險設計,不可能因誤觸而關閉。《華爾街日報》暗示事故是蓄意的自殺行為。對於該報爆料是機長關閉了燃油閥開關,民航駕駛員協會(ALPA)極為憤怒,認為它故意誤導事件的責任歸屬。尤其令人無法接受的是缺席審判,調查小組未包括ALPA的代表。

機尾內部有燃燒跡象

7 月20日,調查小組公布飛機尾部的狀態,不似機頭、機身因撞擊起火燃燒。機尾部分外型尚稱完整,但近黑盒子處小區域內壁有煙燻現象,導致黑盒子外型嚴重燒損;應該是在前次航程時,尾部感應器(TCMA)就已記錄失能。調查員檢查電線起火應該是在起飛前,激發引擎FADEC自動關閉了油門通路。

機尾處鋰電池走火,輔助動力裝置 ( APU ) 線路起火,是肇事最重要的證據。波音787夢幻機量產之初,就因鋰電池問題而延後兩年推出。 而此次波音787機身有漏水跡象,漏到下層電子箱的位置,是否因此引起鋰電池起火,還有待進一步探究,但已顯示出此次空難實屬機械方面的失能。

黑盒子呈現驚人一幕

一切發生在飛機離地後 22秒,副駕駛下達指令收起起落架,機長予以確認,但緊接者一片寂靜壟罩,隨後持續不斷的警報聲,飛機正在失去高度,飛行員反覆發出指令,語句交叉重疊。但情況並未好轉,攻角過大,發動機仍在轉動,但升力已完全喪失;求救信號Mayday簡短而急迫,隨後一片寂靜,只剩下機組人員拚盡全力試圖重新控制飛機,做最後努力。

讓專家們驚異的是機組人員的鎮靜,或許他們還未意識到問題所在,也沒時間去理解。而2000多項飛行參數給出的答案是,起飛後僅14秒,襟翼(為飛機提供最大升力關鍵的部件)已被完全回收。當時飛機時速尚未達到足夠水平,過早的操作導致飛機瞬間喪失全部升力,迅速下墜。機艙內儀表顯示機翼是展開的,這意味者機組人員始終認為他們是處於安全飛行狀態,但實際上他們被本應保障他們安全的系統所誤導了。

國際航空界將矛頭直指波音公司,讓人們不禁想起 2018、2019年,兩次B-737 MAX墜機都是因軟件故障導致。而2025年1月一架波音737 MAX 9在俄勒岡上空飛行時,後部艙門整個脫落,機身留一個大洞,原因是螺栓未被正確安置。事後波音的首席執行官為此辭職,美國航空管理署(FAA)下令暫停波音737MAX的生產線。

猶記得吹哨人巴納特 ( John Barnett ) 多年來持續對波音的安全提出警告,卻在公聽會的前一晚死在旅館的停車場,官方說法是他自殺,但航空界沒有人相信那是事實。

波音787的襟翼控制系統本應具備多重的保護機制,包括備用馬達與編碼器。但只要一個傳感器出錯,加上遲延維護,就足以釀成悲劇。有內部消息指出,在事故的一個月前,左側襟翼執行器出現收回遲緩的現象,被送檢修,其中部分零件被更換。又據內部維修人員透露,該次換件因缺工具,扭距傳感器的校準程序被延遲、亦未標示為追蹤項目。 調查單位亦在追蹤,襟翼狀態的錯誤指示,是否會誤導飛機的計算系統(TCMA),自動推力調整系統(FADEC)是否會因此出現異常反應。數據證實自動油門系統的運作顯示飛機在正常爬升,發動機輸出的推力值符合系統預設的算法,但由於襟翼實際產生的升力遠低於系統的預設值,攻角迅速上升,最終導致飛機失速墜毀。換言之,飛機自以為運作無誤,飛行員也以為一切正常,但原本用在保障安全的系統不但未能拯救危機,反而傳導了誤導性的信息。

結語

有舉報人多次檢舉波音負責787裝配的查爾斯頓工廠存在生產流程被要求加速,檢測步驟則被省略等問題。總之,印航空難不僅是一項技術層面的故障,而且是波音管理階層全面崩塌的結果。波音文化若不徹底改變就沒救了!

(作者係美國航空太空醫學專家、航空醫官,具飛行執照)