潛艦是現代海軍中不可或缺的裝備,具備奇襲、不易被偵測的優點。日本為島國,對於建構海上安全運輸線有莫大的戰略需求,而海上自衛隊的潛艦正是其中的發展重點。

傳統上,日本海上自衛隊的潛艦編制為16艘,隨著印太地區情勢日漸複雜,日本基於自身的戰略考量與日美共同防禦條約,潛艦的數量擴充至22艘,主要的型號分別為親潮級、蒼龍級與大鯨級。

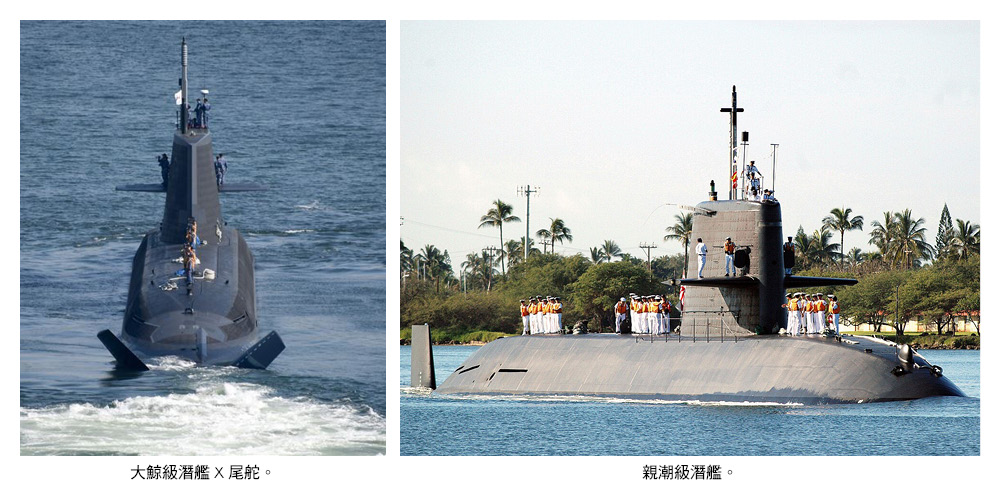

親潮級潛艦

親潮級是傳統動力的潛艦,比上個世代的春朝級艦體大,在1993年正式展開「平成五年潛艦建造計畫」,首艘「親潮號」自1994年1月開工,1996年10月下水測試,1998年3月服役,在1998-2008年間由三菱重工、川崎重工共建造了11艘。整艘潛艦的長度為82公尺、艦寬為8.9公尺、吃水7.4公尺、水上排水量為2750噸、水下排水量3500噸、潛航深度為500公尺,水下最高航速為20節,水上航行速度則為12節,由70名官兵組成操作,武器配備六具口徑533mm的89式魚雷(16枚),並同時能配備數枚潛射型魚叉反艦飛彈、水雷。

在艦身的設計上,艦身同時以單殼、雙殼進行建造,船體從原先的淚滴型變成葉卷型,能增加艦內艙體的空間,讓人員獲得較大的活動/休閒空間。為強化潛艦的匿蹤性能,艦體表面要求簡潔,除能增加潛艦本身的操控性能,也能適度增強潛艦於水下運行的操控性能。動力系統方面,親潮級潛艦配備兩具川崎重工12V25/25S四行程柴油機,能帶動兩具川崎公司製作的3700kw交流發電機替2組的硫酸電池充電,大幅增加潛艦的航行時間;在艦尾部分親潮級潛艦配備「十字型尾舵」,較適合在冰下航行。

日本海上自衛隊已將一艘親潮級潛艦除役(親潮號),同時將兩艘該級艦轉型為訓練艦(滿潮號、卷朝號),其餘仍持續服役。雖然親潮級潛艦相對較老舊,但因性能、防衛政策、國際情勢等因素,日本防衛省依然保留後續較新的同級潛艦服役,持續維持海上自衛隊的潛艦規模。

蒼龍級潛艦

日本海上自衛隊的蒼龍級潛艦為首款使用「絕氣推進」(Air-Independent Propulsion)設備的柴電潛艦,在「平成16年度潛艦計畫」下,2004年正式啟動造艦計畫。該艦同樣由三菱重工、川崎重工打造,首艘於2005年3月正式開工,2007年12月下水測試,2009年3月正式服役(蒼龍號),最新的艦隻服役時間為2021年(鬥龍號),目前共有12艘同級艦服役。

蒼龍級潛艦其長度為84公尺,增長的艦體主要是為了裝載四具「史特林絕氣推進」設備,然而絕氣推進設備體積龐大,最終艦身內部人員的生活、操作空間受到排擠與限制,艦身的淡水儲存量也相對減少,人員僅能維持三天淋浴一次。蒼龍級艦寬為9.1公尺、吃水為8.5公尺、水上航行的排水量為2900噸、水下航行則高達4200噸、潛航深度為700公尺、水下速度為20.5節、水上速度則為13.5節,由65名官兵操作,武器配備6具口徑533mm的89式魚雷(21枚),艦體外型酷似雪茄,艦尾則改裝成X型尾舵,其四個舵面皆有垂直舵與水平舵的功能,但最大的缺點在於操縱系統的成本較高,其工藝水準非一般國家所能達成。

而蒼龍級潛艦最後兩艘:鳳龍號與鬥龍號,將原本的絕氣推進系統換裝成「鋰電池」,據悉該電池的功率、效能優於傳統的燃料電池,水下續航時間推估是傳統潛艦的三倍,續航力也達到6000海里,意味著鳳龍號與鬥龍號將肩負更多的水下任務。

大鯨級潛艦

2004年初,日本防衛省開始著手探索下一個世代的潛艦計畫。大鯨級潛艦為海上自衛隊最新的柴電潛艦,由三菱重工打造,首艘於2017年12月正式開工,2020年10月下水測試,2022年3月正式服役,目前已有四艘服役(大鯨號、白鯨號、迅鯨號與雷鯨號)。後續艦則以川崎重工建造,整艘艦體長度為84公尺、艦寬9.1公尺、編制人數為70人、水上排水量為3000噸,因日本政府認為絕氣推進系統的功率仍無法滿足水下航行的需求,故在大鯨級潛艦全數安裝「鋰電池」為船隻動力來源,凸顯出日本造船廠的工藝技術,因全球能建造出以鋰電池為動力核心的國家仍為少數。在武器的選配上,仍以6具(上二下四的排列方式)口徑533mm的18型魚雷、數枚潛射型魚叉反艦飛彈(射程超過250公里)為主。

因艦體內部較前期潛艦寬敞,因此允許女性軍官入艦服役(最多容納6名女性入艦服役)。女性長期被排除在艦隊服役外,原因在於潛艦內部空間狹窄,女性軍官的隱私不易被保護,但隨著新一代潛艦設計日益人性化,美軍維吉尼亞級潛艦「紐澤西號」(SSN-796)於2024年首度讓男女軍官在潛艦服役。大鯨級潛艦也採用X型尾舵、雪茄型艦身,艦身內部仍受限於空間因素,艦上官兵每三天才能淋浴一次。

日本是繼德國、瑞典、荷蘭後具備自行研製傳統動力潛艦的國家,拜本身雄厚的工業造艦能量,日本能自行製造潛艦的所有船段、電池、聲納、戰鬥系統,不僅凸顯出其國防自主的功力,也能保護綿延數千公里的海上生命線。

(作者係淡江大學戰略所博士候選人)

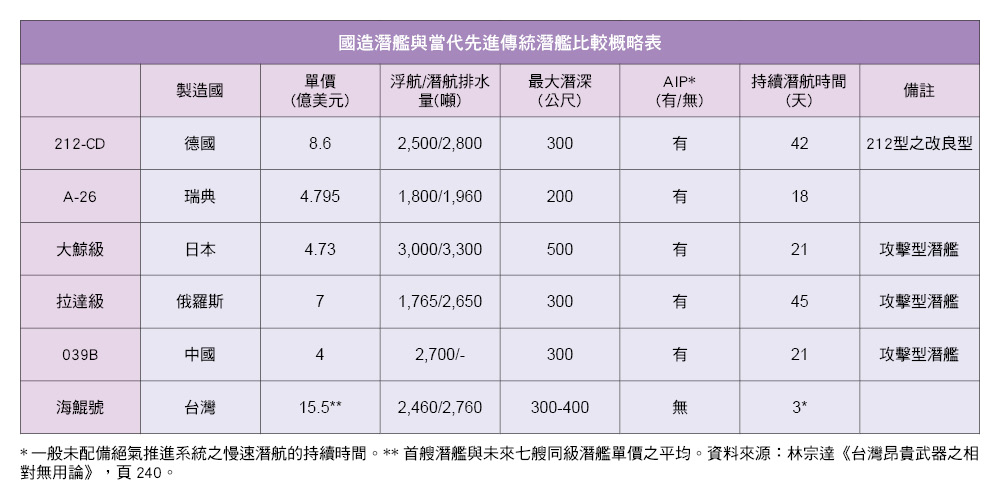

近日盛傳國造海鯤號潛艦測試不如規劃時間,或將延期交艦。且不論該款潛艦的技術與未來的作戰運用問題,只論單價高達493億台幣(包括廠房建設與技術成本的均攤費用)的國造海鯤號潛艦,可說是全球有史以來價格最昂貴的傳統(柴電)潛艦。這可從以下比較德國、瑞典、日本、俄羅斯與中國大陸等主要傳統潛艦製造國,建造新型潛艦單價得知。

其一,依據美國《今日海軍》2021年3月刊文可知,德國出售給挪威海軍6艘212-CD型潛艦,共計52億美元,每艘單價約8.6億美元。

其二,根據美國《國家利益》在2021年11月刊文,瑞典國防部向紳寶公司(SAAB)訂購兩艘A-26潛艦,每艘價格為4.795億美元,兩艘9.59億,還不及於美國一艘維吉尼亞級核子動力攻擊潛艦(Virginia-class nuclear-powered attack submarine)單價的1/5。

其三,依照美國《海軍新聞》(Naval News)2024年3月8日刊文,日本的大鯨級潛艦(Taigei-class)每艘造價為4.73億美元。

其四,依據美國《國防新聞》2023年3月刊文,俄羅斯拉達級(Project 677/Lada-class)潛艦的單價接近7億美元。

其五,依據2018年9月5日英文版《南華早報》報導,泰國向中國訂購039B潛艦的單價為4.11億美元。

由上述批露可知,國造海鯤號潛艦單價是德國212-CD型潛艦的1.8倍,中國039B潛艦的3.7倍。事實上,海鯤號潛艦不僅是貴得離譜,且因其未配備絕氣推進(AIP)系統,致使其持續潛航時間約略只有3至4天。然從附表「國造潛艦與當代先進傳統潛艦比較概略」可知,國造潛艦的持續潛航時間不只遠遜於俄羅斯拉達級潛艦的45天、德國212-CD型的42天,也不如日本大鯨級潛艦與中國039B潛艦的21天,而只有瑞典A-26潛艦的1/6。

平心而論,台灣在建構國造潛艦部隊(不含美國贈予的兩艘訓練用潛艦與購自荷蘭的現役潛艦)方面,有以下幾項嚴重缺陷:

首先,單價17億美元並不包括先期的設計費。如此離譜且昂貴單價背後所潛藏的問題,不只是海軍潛艦部隊戰力的深層問題,縱容軍備貪污早已蔚為風尚,如此腐化之舉與國人的漠視,猶如「飲鴆止渴」。

其次,後續同級國造潛艦約14億美元。2023年9月28日國造海鯤號潛艦舉行下水儀式,半年後海軍公布繼海鯤號潛艦後所增建的7艘同級潛艦,共計2,800億台幣,每艘要減3億美元。然此為當前的估價和預算,但因最後一艘要在2035年才完工,建造經費只會更多,絕對不會更少。

最後,過分誇大作戰價值。海鯤號潛艦舉行下水儀式時,負責人黃曙光在記者會上說:「海鯤號潛艦服役後,將不會讓人民解放軍海軍的潛艦進入太平洋」,如此豪語聽起來很爽,卻是誇大之語。

(作者係台灣大學政治學博士)

殲35A型艦載機的前身為FC-31型(鶻鷹)原型機。FC-31型是由瀋陽飛機工業集團獨立出資研發的雙發單座原型機,並在陝西省閻良區的中國試飛院進行試飛。2022年7月,一架編號350003的原型機首度曝光,外型稍有不同。據媒體報導,該機可能已服役於解放軍空軍,或改稱為殲35A型艦載機。

殲35A型艦載機

據現有資料,FC-31型全長17.3公尺、翼展11.5公尺、全高4.8公尺、最大載重8噸、正常起飛重量17.5噸、最大起飛重量28噸。FC-31型的機腹有匿蹤(內置)彈艙,翼下掛點可攜帶各式武裝或副油箱。動力方面,採用2具俄製RD-93型渦噴發動機,或2具中國自製渦扇13型渦噴發動機,後者的軍用/後燃推力較大。

若和FC-31相較,殲35A型座艙罩和雙垂直尾翼的外型經過修改,機身較FC-31型修長,匿蹤/氣動力設計優化明顯。此外,殲35A型的前/後起落架經過強化,尾部配備攔截索捕捉鈎,更適合在航艦甲板起降。未來,殲35A型將大量部署於中國海軍航艦隊,為艦載機主力。據媒體報導,殲35A型將配備最新型主動相陣雷達,匿蹤彈艙和翼下掛點可攜帶多種先進彈藥,包括霹靂10型、霹靂15型、霹靂17型等空對空飛彈,火力驚人。

武直10型直升機

武直10型(霹靂火)和武直9型等直升機不同,為中國航空工業集團、昌河飛機製造公司合作產製的攻擊直升機,專門從事戰場偵搜、伏擊作戰、轟炸據點、直升機空戰等戰術任務。武直10型為前後縱列座艙,採用鋁合金機體、加裝防護板和防彈玻璃。其外型可有效降低風阻、降低正面雷達截面積/反射值,輕量化機體也可提供更佳的機動性。

座艙方面,前座為武器官(射擊員),後座為飛行官(駕駛員),配備頭盔瞄準具,並加裝夜視系統、敵我識別系統、飛彈來襲預警系統等。武裝方面,機鼻光電偵搜系統下方配置一門23公厘口徑機砲,可由頭盔瞄準具遙控射擊。側面武器掛架可攜帶紅箭系列空對地飛彈、空地系列反裝甲飛彈、肩射式防空飛彈、無導引火箭發射器、機砲莢艙、副油箱等。動力方面,原型機採用渦軸9型發動機;量產型和改良型則改用渦軸9C型發動機,可輸出更大軸馬力。外銷方面,傳出巴基斯坦將採購武直10ME型,這也是該國採購JF-17雷電(FC-1梟龍)戰機、殲10CE型戰機、VT-4主戰車後,又一次對大陸採購武器的實例。

運20型戰術運輸機

運20型(鯤鵬),為中國航空工業集團研發、產製的大型戰術運輸機。中國自俄羅斯引進伊爾76型(IL-76)戰術運輸機並重新修改設計,最終研發出運20型。初期量產沿用4具俄製渦扇發動機,最大酬載量達66噸,可執行運輸裝備、空降傘兵、空投貨物等戰術任務,性能直逼美國C-17全球霸王戰術運輸機。據照片顯示,較晚批次的運20型已換裝4具渦扇20型發動機,旁通比加大並提供更大推力,酬載量更大。近日,中國空警3000型早期預警機的照片曝光,採用運20型換裝渦扇20型為平台,機背上配置一具圓盤形主動相陣雷達(AESA)。

大型浮空器(空飄動力飛船)

2023年初,大陸高空偵察氣球進入加拿大邊境、美國蒙大拿州,橫越美國中部至東部出海後,被美軍F-22A猛禽戰機擊落。這類大型高空氣球通常為聚乙烯材質,充填氦氣後可漂浮至20-30公里高的平流層,一般戰機無法飛行至如此高的空域,也無法在近距離用機砲擊落。因此,F-22A發射紅外線導引的AIM-9X空對空飛彈由下往上摧毀該型氣球,是最簡單省事的方法。

2024珠海航展展出由中國電子科技集團研發的大型浮空器「天眼」。天眼全長32公尺、氣囊容積量達1600立方公尺,充飽氦氣後,在1000公尺高度空域可滯空15日,也可抵抗10級強風和雷雨。天眼可攜帶光電偵搜系統,可24小時不間斷、360度從空中監視地面動態及重要目標,並可執行方圓10公里的區域定點全景掃描。天眼也可以和民間防衛系統的固定指揮所和移動指揮車,建立微波、衛星通訊,並進行數據、圖像、語音訊息傳輸共享。除天眼外,也有「空中充電寶」等大型浮空器問世。

結語

其實,真正的重頭戲在航展閉幕後才開始。大陸網路已刊出多張殲36型、殲50型、轟20型、空警3000型的試飛照片,讓世人更認識到,當今中國的航空實力已突飛猛進,而自詡為科技領頭羊的美國則選擇保持沉默。當然,美國一定會設法迎頭趕上。近來,美國空軍下一代制空權(NGAD)標案重啟聲浪再起,川普也支持研發。不過,洛馬公司(LM)卻潑了一盆冷水,宣布退出美國海軍下一代戰機(FA-XX)的標案,競標團隊僅存波音公司和諾格公司。這意謂著,美國海、空軍的新型戰機問世還有漫漫長路要走。

(作者係全球新武器大觀網版主)

近年人工智慧(AI)技術快速發展,深刻影響全球經濟、軍事、信息戰與社會治理。美國的OpenAI、Google DeepMind及中國的DeepSeek、百度、華為、科大訊飛等企業,紛紛投入巨資研發AI技術,推動全球科技競爭。AI的發展不僅能決定國家經濟競爭力,也將改變軍事態勢與社會監控機制。

對美中台博弈而言,AI產業競爭、美中科技戰、AI在軍事與信息領域的應用,都會對台灣的經濟發展與國安產生深遠影響。台灣需在全球AI競爭中尋找定位,以維持科技優勢與國際話語權。

兩岸AI產業面臨挑戰

台灣在AI產業上具有半導體優勢,台積電(TSMC)掌握全球最先進的晶圓製造技術,對AI晶片如NVIDIA、AMD 至關重要。此外,台灣在智慧製造、醫療 AI、電子商務 AI 等領域具備競爭力,並逐步拓展至國防科技。

然而,受限於市場規模與國際競爭壓力,台灣仍需深化AI應用技術與人才培養,以維持競爭力。此外,美國制裁中國大陸的AI供應鏈,使得台積電面臨供應鏈重組的挑戰,需要強化與美日歐合作,以確保產業穩定發展。

大陸將AI視為戰略性產業,投資於監控技術、語音識別、自動駕駛與電商 AI,並透過「智能化戰爭」提升軍事能力。然而,美國對大陸AI產業的高端 GPU 禁運,使得大陸的AI算力受限,迫使其加速自主研發AI晶片與算法。

儘管受到美國制裁影響,大陸AI產業仍保持快速增長,並積極尋找台灣、韓國等地的供應鏈支援。對台灣而言,如何平衡經濟利益與國家安全,將成為未來AI發展的重要課題。

AI在軍事與安全領域

解放軍強調「智能化戰爭」,廣泛應用AI於無人機、網絡戰、監控系統與自動化武器。例如,AI在指揮決策、無人機編隊、自動導引飛彈等領域的應用,使其軍事科技取得重大突破。此外,大陸透過AI強化戰場態勢感知,提高作戰效率。

台灣則利用AI技術強化國防,如AI偵測飛彈動向、無人機防禦、軍事決策輔助系統等。此外,台灣軍方亦發展AI監測共軍動態,並與美國合作研發先進防禦系統。然而,AI軍事技術發展仍面臨預算與技術侷限,須加強國際合作以確保競爭力。

隨著AI自動化武器的普及,戰爭決策可能會變得更加快速且自動化,增加台海衝突誤判的風險。無人機、AI控制武器可能在短時間內改變戰場態勢,進一步升高兩岸軍事對峙。AI技術也可能助長假新聞、深度偽造(Deepfake)、輿論操控,影響兩岸政治與選舉。若兩岸統一議題加劇,中方可能利用AI技術影響台灣,例如透過AI監測社群趨勢,甚至自動生成親中輿論。台灣需積極發展AI防禦技術,如建構AI驅動的輿情分析系統,以辨識不實資訊,此外,可與科技企業合作,提升AI網路安全技術,以減少被AI滲透的風險。

兩岸政策變化與AI應對

賴清德政府近期宣布緊縮兩岸交流,包括限制軍人、藝人與民眾赴陸交流,並嚴審陸港澳人來台。此外,恢復軍事審判制度,使兩岸關係更加緊張。此舉被認為是對美國表態,尤其是在川普重返白宮之後,各國政府競相表忠,以降低美國高關稅與防務經費政策帶來的影響。

川普計畫於6月訪中,這對東亞與世界和平與發展都會帶來極大影響,尤其中美兩大國是否「和大於鬥」或「鬥大於和」,將是各國對華政策的重要指標。因而也必會對賴清德產生相當的影響,尤其台灣與大陸「國防七子」及另外三所大學斷絕交流合作,以及將兵役延長至兩年等政策,都可以略見美方斧鑿的痕跡。再加上台積電赴美一事,使得台方喪盡與美方交易的籌碼。如何挽救頹勢,自然必須在兩岸關係上作文章。或許在川習會後,海基會可以發揮一定的作用。

隨著美中科技戰升溫,全球AI供應鏈正在重組。台灣應強化發展,確保AI晶片與算力資源穩定。未來若美中關係趨於和緩,台灣應在AI產業尋求突破,確保在全球供應鏈中的關鍵地位。兩岸在醫療AI、智慧城市、環境監測等領域也有合作空間,例如台灣的醫療AI技術可與大陸市場結合,推動兩岸技術交流,降低政治對立。

結語

AI的發展正深刻影響美中台的博弈,涵蓋經濟競爭、軍事對峙、信息戰與社會控制等各層面。台灣應積極強化AI技術發展,確保在全球科技競爭中維持優勢。此外,在AI醫療與智慧城市等領域,兩岸也有合作空間,端視政治情勢而定。如何在AI時代維持台灣安全與發展,進而達到兩岸和平統一的終極目標,將是未來關鍵的課題。

(作者係亞太綜合研究院院長)

陳嘉庚是中國近現代愛國華僑領袖,他說的「在敵寇未退出國土之前,公務人員任何人談和平條件者,當以漢奸國賊論」,堅定了中國軍民抗戰到底的決心。陳嘉庚的事蹟早已廣為流傳,但他與武漢的關係卻鮮為人知。

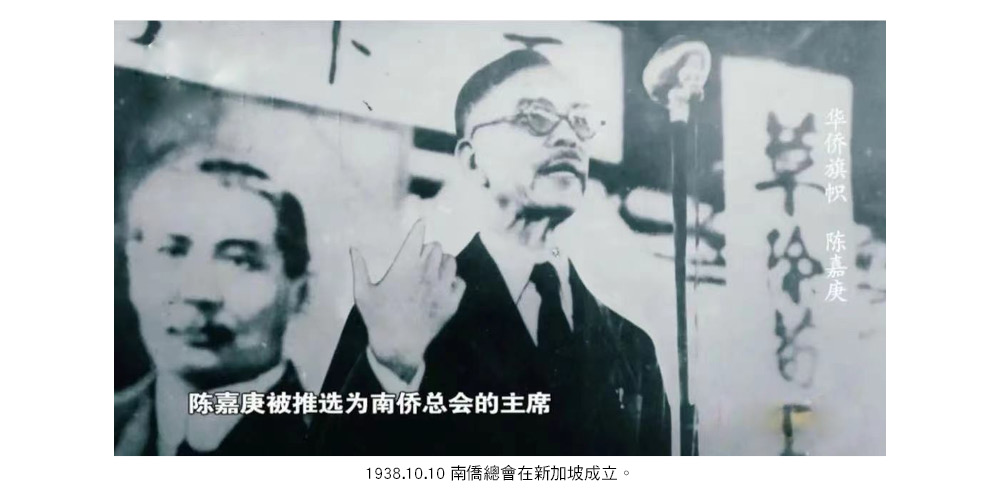

抗戰前夕,為加強中國的空軍力量,中國航空建設協會向陳嘉庚提出捐款購買飛機的請求。陳嘉庚不僅自己帶頭捐款,還組織南洋華僑募資達130萬元,相當於十幾架戰鬥機的款項。1937年七七事變爆發,陳嘉庚在得知消息後心急如焚,隨即召集東南亞的僑領,於1938年10月10日成立「南洋華僑籌賑祖國難民總會」,簡稱南僑總會。在他的號召下,很快來自馬來西亞、緬甸、暹羅等各地僑胞應聲而起,紛紛加入捐款、捐物抗戰的行列。

據《華僑旗幟 民族光輝》一書載:在陳嘉庚的牽頭下,南僑總會在抗戰期間捐了總計約5億元,除作為救濟款項外,還購買了1000多輛軍車、217架戰鬥機等。

南僑總會選在武昌首義紀念日成立絕非偶然。1909年5月,陳嘉庚在新加坡晚晴園同盟會南洋支部,見到孫中山先生,兩人一見如故,陳嘉庚於次年加入同盟會。1911年12月,武昌首義成功後,中山先生從海外趕回國內,準備籌組臨時政府,途徑新加坡時,懇請陳嘉庚給與資助。當時陳嘉庚事業剛剛起步,但他慷慨解囊,分兩次資助超過5萬元。

武漢空戰陳懷民壯烈犧牲

1938年2-5月間,日本飛機連續空襲武漢三鎮,中國空軍為了奪回制空權,保衛大後方,在蘇聯空軍志願隊的配合下,與日本空軍展開殊死激戰。其中規模較大的為二一八空戰、四二九空戰及五三一空戰。儘管當時中國空軍的飛機性能和數量遠遠落後於日本,但中國空軍主動出擊,配合地面部隊打擊日軍的囂張氣焰,許多飛行員因此壯烈殉國,例如在四二九空戰中犧牲的陳懷民。而在武漢空戰中我空軍架駛的戰機,有不少是陳嘉庚等愛國華僑捐資購買的。

武漢合唱團赴南洋演唱

1938年9月,武漢淪陷前夕,湖北著名音樂家夏之秋率領武漢合唱團一行28人,前往新加坡、馬來西亞為籌集抗戰資金義演,獲得陳嘉庚的全力支持。同年12月,武漢合唱團來到新加坡,受到陳嘉庚的熱情接待。夏之秋還向陳嘉庚轉達他在出發前董必武告訴他的中共抗日主張。

合唱團一行演唱《義勇軍進行曲》、《救亡進行曲》、《松花江上》、《歌八百壯士》等抗戰歌曲,加上抗戰劇碼、口頭宣講、照片展覽等,向廣大華僑宣傳抗日,場場滿座經久不衰,直到1940年才結束海外演出,合計有210餘萬華僑觀看演出,共為抗戰籌到叻幣230萬元,全數由南僑總會匯回國,作為抗戰之用。

組織南洋華僑回國慰勞

1940年3月,陳嘉庚為瞭解戰時狀況,慰勞艱苦抗戰的軍民,組織南洋華僑回國。全團於4月14日自昆明赴重慶,經陳嘉庚與國民政府商妥,分三路出發,8月間各自返回新加坡。

1940年5月31日黃昏,陳嘉庚抵達延安,與毛澤東、朱德等中共黨政領導多次會晤,參觀了延安女子大學、延安抗日軍政大學、延安市容和安塞鋼鐵廠,並與歸國華僑青年座談,6月8日清晨離開延安。

1946年1月陳嘉庚在新加坡完成《南僑回憶錄》,盛讚中共「勤勞誠樸、忠勇奉公、務以利國服民為前提,並實行民主化,在收復區諸鄉鎮,推廣實施,與民眾艱苦協作,同仇敵愾,奠勝利維新之基礎。余觀感之餘,衷心無限興奮,夢寐神馳,為我大中華民族慶祝也。」

陳嘉庚率領的華僑慰勞團走遍中國17省的前線和後方。1940年夏天,陳嘉庚來到湖北老河口,代表海外華僑慰問第五戰區司令長官李宗仁所領導的將士和民眾。《南僑回憶錄》記錄了他在沿途的感受,其中涉及湖北老河口:「近午李君來見,約余今晚赴宴並赴各界歡迎會及觀劇,余依時赴約,宴畢往會場。係在露天,到者數千人。開會時李君主席致詞畢,余答謝,並報告慰勞團回國慰勞考察之目的,及華僑與祖國經濟外匯關係,義捐之努力,抵制敵貨之劇烈等語

營救武漢大學學生

1937年7月武漢岌岌可危,武漢大學校務會議經多番考察,決定遷至四川樂山。1938年3月教職員工與學生共600餘人乘船抵達樂山,開始了長達8年的異地教學。

據武大校友劉以剛回憶,1938年8月武大在樂山建立了中共第一個黨支部,積極參加抗日運動;1940年7月6日國民黨特務在樂山逮捕了武大部分黨員、進步學生和愛國人士,武大黨組織遭到破壞。《南僑回憶錄》記載,1940年7月15日陳嘉庚到四川樂山考察,與縣長見面時瞭解了有大學生被拘捕的情況,立即出手營救被拘禁的27名武大進步學生,體現出他對人才的愛護及對中共的同情。

結語

從南僑總會成立時選定武昌首義紀念日、到武漢空戰中捐獻戰機、到全力支持武漢合唱團赴南洋巡演募款、到親自到延安、湖北老河口等抗戰前線勞軍,再到四川為武漢大學進步學生說情,無處不體現陳嘉庚義薄雲天和家國情懷,以及他在抗戰時期與武漢的歷史淵源。

(作者係武漢辛亥首義研究會副會長)

1988年1月13日,台灣中山科學研究院核能研究所副所長張憲義,帶著家眷叛逃美國,出賣台灣的核武研發機密。在美國的政治壓力下,張憲義僅以輕罪逃亡罪訴究,時效已過。當張憲義乘坐的飛機降落在美國華府之際,蔣經國在台北過世。

1988年1月13日蔣經國病逝,李登輝繼位總統,正在美國休假的美國在台協會(AIT)台北辦事處處長丁大衛,立刻從美國趕回台灣,當面向李登輝提出最後通牒,要求中山科學研究院停止研發核武。美方能具體掌握台灣核武研發的機密,全拜當時中科院核研所副所長張憲義所賜。

中科院是在1960年代後期籌設,中科院所轄第一所就是以研究核能為主要目標,當時列為機密的中科院籌備工作報告並未寫明研發核武的文字,而是以核能研究為掩護,核能研究與核武研發不過是一體兩面。台灣早期的核武研發都是在核能研發的掩護下進行,但這一切都逃不過美國中情局(CIA)的監控,台灣政府機構無一不遭CIA滲透。

張叛逃猶如間諜電影情節

張憲義叛逃的過程有如好萊塢電影情節,他在CIA在台間諜的掩護下出境,在美國與家人會合後一起前往華府。張憲義究竟是如何叛逃美國,根據張憲義幾年前向美方研究人員自述,美方採取具體行動要求台灣停止研發核武之前,CIA早就準備將張憲義撤出台灣。為了協助張憲義叛逃美國,CIA前後密謀了幾個月,最後是在1988年1月8日,張的家人藉赴日觀光旅遊名義飛往日本,再由CIA通曉中文的華裔特工,在日本接走張家家人,CIA協調美國駐日大使館加緊辦理張家人的赴美簽證,讓他們隨即在1月10日搭機飛抵西雅圖,與之後離開台灣的張憲義會合,共同轉往華府杜勒斯機場。

張憲義為CIA工作,一直未被軍方的保防單位發現,他也將自己的叛逃企圖隱藏得很好。雖然如此,為了避免發生意外,張憲義未與家人一起離境,其中考慮無非張憲義才是CIA的目標,對CIA沒有價值可言,所以分成兩批出境,萬一有情況發生,CIA只要處理張憲義一人即可,台灣當局想必不會為難張憲義的家人。

張持CIA偽造護照出境

當張憲義家人1月8日安全飛離台灣後,張與潛伏在台灣的CIA間諜會合,兩人躲在台灣某處安全住所。1月9日,張憲義持有CIA偽造的中華民國護照,護照用的是假名,但照片是張憲義本人,護照內頁附有美國簽證,張憲義偽稱受聘赴美工作。

當時美中早已建交,美國不願意AIT具官方性質,所以在台辦理赴美簽證,都是由美國駐香港領事館簽發。1980年代後,台灣商務或觀光赴美人數遽增,簽證其實都是在台北簽發,只不過上面還是寫由香港簽發。

CIA派人將張憲義的私家車開往台灣東部,藉此誤導台灣當局對張憲義動向的掌握。CIA又刻意讓張憲義從高雄小港機場出境,搭機飛往香港,抵達香港後立刻轉機前往美國西雅圖,張與家人在西雅圖會合後再一同搭機前往華府。張家是在美東時間1月12日抵達杜勒斯機場,由CIA人員以車隊接走,車隊由數輛汽車編成,避免張遭人襲擊。張憲義抵達華府後,立刻前往國務院與官員會面。蔣經國在台北時間1月13日病逝。

張憲義1月12日未銷假上班,中科院遍尋不著人影,他的同事甚至翻牆進入張家,發現室內空無一人。幾天後台灣當局終於知道張的動向,參謀總長郝柏村1988年1月17日的日記記載,中科院核研所副所長張憲義全家叛逃美國,必然為中央情報局所運用。郝柏村留下的八年總長日記中,有不少懷疑軍方有美國間諜的記述,但他未曾指示反情報單位對CIA採取反制措施。諷刺的是,CIA害怕張憲義是雙面諜,在他赴美前要求測謊。

台灣已完成核彈計測試

據張憲義向美方所述,台灣沒有真正造出一枚可以引爆的核彈,但中科院的確測試成功。台灣設計的核彈是內爆式,1985年曾在屏東九鵬基地進行過相當成功的冷測試。張憲義描述,這個核子試爆裝置不是縮小版的裝置,比較像是個相當大的中子發生器。張憲義本人未參與試爆過程,但他引述同事的說法,試爆成功所獲得的資料要交給電腦模擬小組,透過超級電腦處理,再進行必要的修正以精進核彈設計。

最近有不少中科院退休人士稱,張憲義未主管台灣的核子反應爐(TRR),根本無從知曉核武研發的內情。TRR是用來掩護核武研發的名稱,將核子反應爐稱為台灣研究反應爐,但反應爐可以用來提煉製造核武的原料,這正是美國在接獲張的情報後,立即派人到台灣要求中科院核研所把核子反應爐封閉拆爐的原因。因為台灣已完成了測試,尤其是電腦部分的模擬,這就表示台灣已具備足夠的知識與技術生產核彈。

張留下許多未解疑問

蔣經國的死因一直有些傳聞,但從丁大衛所寫的回憶錄可知,雷根總統在丁回美休假期間找他,當面要求丁休假結束返台後,親交一封信給蔣經國,不料蔣經國突然病逝,丁大衛匆匆趕回台灣,這封雷根的信只好當面交給李登輝。從這個過程來看,白宮對蔣經國的病情似乎沒有具體掌握。

另外,張憲義能順利逃出台灣,究竟是CIA偽造中華民國護照技巧高超,讓小港機場出入境管制人員無法辨認真偽,或當時政府內部還有其他的CIA間諜,多方掩護張憲義出境,這些至今仍是謎。

(作者係資深媒體人)

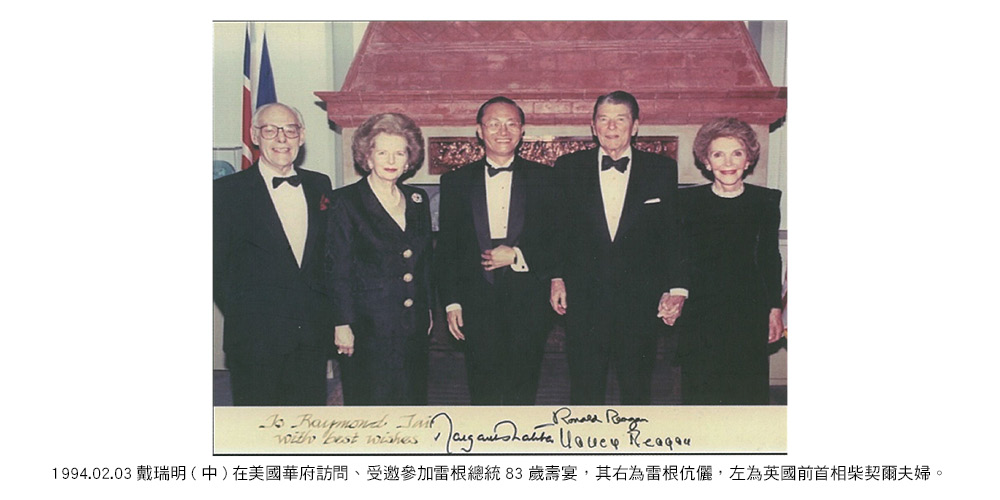

元月初接到戴瑞明大使寄贈新著《使英三年憶往》,這一篇是我的閱讀報告。我認識戴先生是20年前在澳門大學參加「孫中山思想國際學術研討會」會上,那時他剛從駐梵蒂岡教廷大使卸任下來,他是「全球和平志工」,也是孫中山先生「和平、奮鬥、救中國」的信仰實踐者。

五年前,戴老送我他的《愛與和平-從台海兩岸和好開始:一位退休大使的心願》大作,讓我認識到他是忠於國家、熱愛民族,關切台海兩岸和平的知識分子,這次讀了《使英三年憶往》,讓我對他有了更深一層的認識。

《使英三年憶往》其實是著者的人生回憶錄。它的特點在於以大時代的歷史時空為座標,以自己的知識經驗與政治智慧為經緯,對國家困境與民族命運盡最大努力的著作。

該書正文第一節「回首萬里」是戴的小傳。戴1934年生於浙江嵊縣,在抗日戰爭中成長。他說「自幼立志從軍報國,抵禦外侮」,說明他是一個愛國民族主義者。他小學畢業後無法升學,先隨浙江省府撤退定海,後又隨駐守舟山國軍退守台灣。他在軍中當過無線電報官,半工半讀,以同等學歷先考入淡江大學英文系,再考進台大外文系。在台大,他是趙麗蓮教授的高足,畢業後考取美國政府獎學金,前往夏威夷東西文化中心進修,後又進入明尼蘇達大學及哥倫比亞大學攻讀外交與國際關係,在夏威夷大學取得美國研究碩士後返國服務。

他說他是「埋頭做事的人」,在黨政機構各個部門表現傑出。出使英國,打開台北-倫敦直航;出使梵蒂岡,鞏固我與教廷的外交關係。他的公職生涯「對得起全體納稅國人」,確然,令人崇敬。

戴老在書中說,「我常在想,人在漫長的人生道路上,會發生許多不由自主的事,諸如一個浙江鄉下人怎會到寶島台灣來?一個沒有受過完整中學教育的人,怎麼有機會作個『來來來台大、去去去美國』的幸運青年?又一個從小長輩想培植留英報國未成,却在1990年…特派為中華民國駐英國的『代表』?這是命運的安排?還是一種緣份?」我的閱讀理解是,因國共內戰而逃難到台灣,是歷史律動中的中國近現代史之必然,但作者由不完整中學教育到考入台大,後又留學美國刻苦自勵值得欽佩:由小軍官到駐外大使,自立自強允為楷模。一句話,戴老是黑格爾所說的,在「客觀歷史精神」(不由自主)中以「主觀絕對精神」(自立自強),去完成自己生涯中的「絕對精神」道路。由此,戴代表的使英三年就是在這種世界歷史律動中,竭盡全力與心智,為國家與人民去完成難度頗高的政治與外交任務。這是後輩年輕人應該學習之處。

《使英三年憶往》正文與附錄各半。正文可讀性高,附錄史料性強,不看附錄不知正文是真話實說;讀了正文還須參閱附錄,才能完整理解作者如何努力為國為民打拼的心志。

在閱讀中,除了對戴先生個人身世有進一步的認識外,也更加理解他對國家、民族、政治外交、社會文化層面所具有的理念與努力:

他強調「國家統一」。在服務公職時,他便關注孫運璿院長發表的〈中國問題與中國統一〉,以及蔣經國總統所提「中國統一與世界和平」。在總統府任職時,戴先生曾上簽建議政府制定「一個有目標、有計畫、有策略的前瞻性國家統一政策」,不久後,總統府即下設「國家統一委員會」、行政院下設「大陸事務委員會」。他還上簽明定「台北市為中國統一之前中華民國的陪都」,此即「中華台北」,而非「台灣台北」。1990年10月,戴先生在英倫親眼見到東西德統一,從此更加堅定相信並強調兩岸要和平、中國要統一。

他是民族主義者。1984年底《中英有關香港問題聯合聲明》發表,決定1997年7月1日英國將香港主權正式歸還中國,戴大使在書中以「英相正式將香港主權歸還中國」列為一節,表示問題重要。1992年8月30日,英前首相柴契爾夫人訪問台北,在座談會上她公開強調:「台灣應該繼續維持現在的改革,繼續發展經濟,但在政治上應該與大陸維持適度連接,鄧小平致力大陸經濟改革之時,台灣與大陸人民『都是中國人』…」。在宴會席上,她發表「更寬闊的視野」專題演講,強調要「看好大中華經濟圈的未來」,深信「下個世紀亞太地區仍是世界經濟重心」。

戴老特在書中標上「台海兩岸人民都是中國人」小標題,表示兩岸同胞同為炎黃子孫,都是一家人。他重視柴契爾夫人說的「下世紀亞太是世界經濟重心」,預示他知曉中華民族正在復興,此讓我想起湯恩比所說的「21世紀是中國人的世紀」。

1992年4月15日,駐英「自由中國中心」更名為「台北駐英代表處」,這是戴先生使英期間努力克服國際困境,以務實外交完成的政治任務,自此我駐全世界「非邦交國家」外館均以此模式更名。

他重視中華文化、不忘先賢。他甫到英國,便協助完成「當代傳奇劇場」赴英,以「國劇」演出莎翁名劇改編的《慾望城國》,轟動英倫。此外,他曾在英倫努力尋找孫中山先生恩師康德黎爵士的後裔,終於找到康德黎孫女史蒂華和曾孫查理斯,並將中山先生1906年致康德黎的信函原件攜回,送藏國父紀念館。知恩圖報與不忘先賢,說明戴先生是真正的「士」。

總之,戴大使對國家與人民的努力與付出,讓我敬佩。

(作者係中山大學名譽教授)

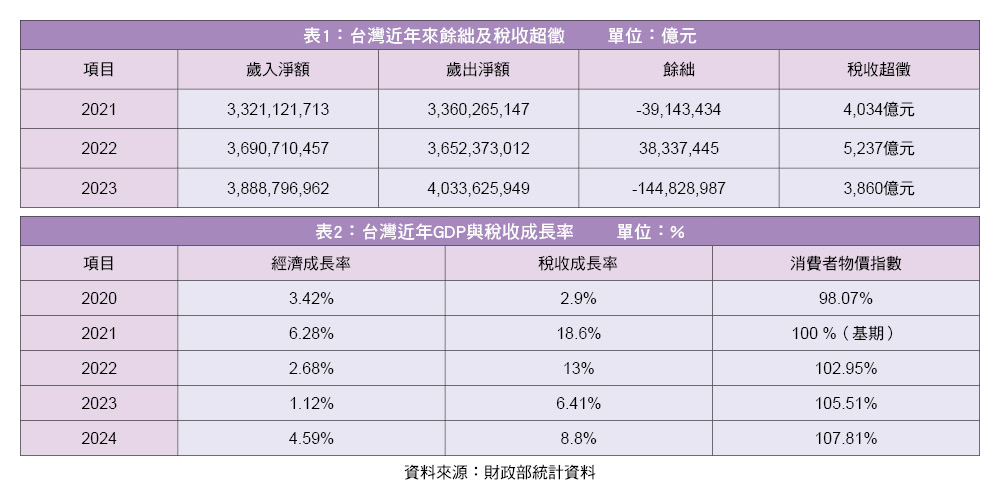

台灣稅收連續4年超徵,截至2025年3月7日,政府未償還債務餘額高達6.11兆元,國債不減反增,還浮編特別預算,建議超徵稅收普發現金還稅於民。

稅收超徵與赤字並存

台灣2021年、2022年、2023年與2024年的稅收成長率分別為18.6%、13%、6.41%與8.8%,2021年、2022年、2023年與2024年的經濟成長率分別為6.28%、2.68%、1.12%與4.59%,2021年稅收超徵4,034億元,2022年稅收超徵5,237億元,2023年超徵3,860億元,2024年超徵4,972億元,表1顯示台灣近年來稅收成長率超過經濟成長率。

事實上,稅收超徵有可能是上一年度政府在編列下一年度預算時,低估了下一年度各稅目的稅收實徵數,導致下一年度實際稅收超過稅收預算數。事實上,台灣稅收占總歲入比重高達八成,以2021、2022與2023為例,稅收占總歲入的比重,分別為82.6%、83.83%與84.62%,惟稅收超徵並不等於政府歲入高於歲出。以2021、2022、2023為例,2021年歲出大於歲入,短絀391億元,不過2021年的稅收超徵4,034億元。同理,2023年的歲出大於歲入,短絀1,448億元,2023年稅收卻超徵了3,860億元。換言之,如果政府在編列上一年度稅收預算時,高估了下一年度的稅收實徵數,稅收亦有可能出現短徵。

不可否認,若稅收連續超徵是政府稅收預測模型本身設計上的偏誤所導致,應該盡速檢討修正,以避免上一年度稅收預算數,與下一年度稅收決算數差異過大的情形持續發生。

稅收、經濟成長率有別

許多人關心,台灣近年來稅收超徵是否超拿了經濟成長的果實,也就是稅收侵蝕到了稅本。根據表2財政部與主計總處統計資料發現,近年來台灣稅收與經濟成長率確實出現脫鉤現象,主要與物價指數、GDP 、台灣稅制變革有關。以近四年稅收變動觀察,2020年台灣經濟成長率為3.4%,但受Covid-19疫情影響,當年度稅收卻呈現負成長,年減幅2.9%;2021年稅收成長年增幅將近2成,達到18.6%,同年經濟成長率增加到6.28%;但到了2022年稅收成長率降為13%,經濟成長率同步降至2.68%;2023年稅收成長率降為6.41%,經濟成長率再度降為1.12%。值得關注的是,2024年稅收成長率雖提高至8.8%,但經濟成長率卻不降反升,由1.12%回升至4.59%,由此證明稅收成長率提高未必會侵蝕稅本,造成經濟成長率的下滑。

另一方面,就物價來說,經濟成長率是指實質GDP的變動,表示經濟成長速度,也就是平減物價影響後實際生產量的變動,至於稅收增減則同時包含物價與數量兩個因素在內。再來,GDP 指的是商品產出總價值,扣除中間投入後附加價值的加總,但稅收則是指各稅目,按照各自稅源徵起課稅後的稅收加總,足見經濟成長率與稅收成長率,兩者定義不同。

稅收、經濟成長率脫鉤

台灣近年來稅收增加,亦與2020年以來物價不斷攀升有關。以2020年為基期,2020、2021、2022、2023與2024年的消費者物價指數,分別為98.07、100、102.95、105.51與107.81,導致與物價相關的重要稅源,包括營利事業所得稅與營業稅大幅增加。超徵的稅收有八成是來自營利事業所得稅收,企業因為通貨膨脹而多繳營所稅,不一定表示企業有獲利,因此可能出現由於通貨膨脹導致稅收增加,但GDP卻下降的情形。

在稅制影響方面,2020年因為全球疫情,多數企業營收大幅減少,台灣政府亦實施稅務紓困及延後分期繳稅措施,導致該年稅收成長率減為2.9%,同年經濟成長率由前一年的2.71%上升至3.42%。2021年受惠於全球景氣復甦,台灣境內廠商持續擴產,出口暢旺,帶動經濟成長6.28%,稅收除受前開因素影響外,也因部分稅收遞延入帳挹注,使得同年稅收年增高達18.6%。也因此2021年稅收成長率大幅提高並未出現侵蝕稅本,導致經濟成長率下降的情形。另,2016年實施房地合一稅1.0,以及2021年7月上路的房地合一稅2.0等稅制變革,也是導致稅收增幅明顯高於同期經濟成長率的主因。

建議比照新加坡還稅於民

由前述可知,由於通貨膨脹及上一年度編列預算低估下一年度稅收實收數,或預估稅收模型出現偏誤,會出現稅收超徵,但歲出卻大於歲入的弔詭情形。雖然稅收連續4年超徵,但中央政府未償還債務餘額高達6.11兆元,並舉債編列特別預算,導致債務不但沒有減少反而增加,建議2024年超徵稅收比照2022年稅收超徵,於2023年每人普發6000元模式,待2025年5月立法院通過「稅收超徵全民共享發放現金特別條例」取得法源,同年7月審計部備查後,依法動支,全民普發現金1萬元,還稅於民,實現公平正義。

(作者係廣東海洋大學台籍教授)

年初以來,美中關係最受到矚目的焦點,除了中國大陸在西方國家封鎖晶片下發表「DeepSeek」人工智慧(AI)模型,震撼了全球AI產業霸主的美國外,莫過川普上任後以追求公平貿易為由,再度對大陸進口的產品課徵10%關稅。不過,大陸以堅決的態度,立即公布對美進口部分產品(包括農業產品)課徵10-15%關稅、重要礦物實施出口管制、對Google進行反壟斷調查、增列不可靠實體清單等四項反制措施,讓兩國的貿易戰火再度升溫。

儘管川普對中貿易政策迄今仍採強硬立場,然觀察此一期間的變化,從競選時大張旗鼓宣稱課徵60%關稅,至上任後卻僅課徵10%關稅,甚至表示美中將會簽署更廣泛的貿易協議,讓人有「雷大雨小」之感。其實,並非川普有意輕放中國,而是過去八年美中爆發貿易爭端以來,兩國競爭已呈現截然不同的內涵,讓川普難以重蹈過去的「威懾」戰略取得優勢,此將會是未來可能調整對中關稅政策的關鍵。這些現象包括:

美國經濟實力外強中乾

其一,美國國債拖累經濟成長動能。川普首任總統,美國國債餘額僅有20兆美元,歷經拜登四年任期後,國債餘額劇增超過36兆美元;加上受到俄烏戰爭延宕、通膨陰霾並未完全消散等諸多因素影響,美國經濟已呈現外強中乾現象,如果此次美中貿易爭端持續延燒,恐讓美國經濟轉為滯脹,甚至更加衰退。

其二,美國家庭並未緩和通膨壓力。川普首任時對大陸進口的產品採取分批課徵關稅,其稅率最高僅有25%,加上未課徵其他國家進口產品關稅,因此並未衍生通膨問題。不過,許多經濟學者指出,此次川普以民粹思維盲目全面提高關稅,恐將再度推升美國物價,根本無法解決原已暫時緩和的通膨壓力,甚至可能衍生底層20%的家庭實質所得減少。

其三,中國大陸產業結構加速調整。2018年美中爆發貿易爭端後,中國大陸的經濟逐漸從高度依賴出口轉型為以內需消費作為成長動能。雖然2024年對美出口5,246億美元,較2018年的4,784億美元持續成長,但對美出口占整體出口的比重,則自2018年的23%降至2024年不及15%,其貿易動能將不至於因課徵10%關稅而造成致命的影響。亦即在對GDP的衝擊減輕下,中國面對川普的關稅政策立刻選擇反制措施,其實反映出其已無懼於貿易爭端升級。

大陸產業技術水平明顯突破

其四,中國大陸產業技術大幅進步。從最近國際許多權威智庫的分析報告可以發現,在「中國製造2025」的計畫中,目前除了高階晶片製造等少數領域尚待突破外,多數領域例如:汽車製造、航空航天、新材料、機器人、核能設備、人工智能等皆有突破,甚至領先美國,已經形塑出「全球G2」格局。亦即中國已累積出重挫美國的實力,在美中再度爆發貿易爭端時就不再會淪為挨打的局面。

誠如許多學者專家指出,川普此次透過課徵關稅旨在「威懾」對手的意志,同時要求對手接受其所提出的條件。以威懾理論而言,其實不能真打,如果真打,意味對抗戰略失敗。亦即在國際貿易對抗戰略上,若要有效達到威懾的目的,除了必須確定對手的損失超過自己,讓關稅的威懾力道充分發揮外,自己能承受的力道也要超過對手。而川普採取威懾戰略思維是想透過經濟規模的比較優勢,藉此顯示「寧自損一千、讓敵傷八百」的決心,最後迫使對手接受其要求。

G2的中國不再扈從美國

其實,川普非常了解,目前大陸的「名目GDP」尚不及美國,但若以「購買力平價」(PPP)計算,則已超過美國,已無法透過經濟規模的比較優勢,以自損一千讓對手難以承受損失八百的壓力。此外,面對已逐漸形塑的「全球G2」時代來臨,大陸在國際社會事務上將不再被置於「扈從」的地位,而是與美國共同扮演支配區域的角色。

另一方面,則是川普在採取關稅傷害對手的同時,恐將傷害自己,例如:經濟成長率下降、失業率提高、貿易萎縮、通貨膨脹等負面影響。從川普認為對加拿大、墨西哥兩個最鄰國課徵25%關稅,恐將拉抬物價,3月6日再度簽署行政命令,於4月2日前暫緩對符合《美墨加協定》(USMCA)的產品課徵25%關稅的作法,可發現端倪。

很顯然地,中國大陸在承受彼此課徵關稅衝擊的力道上,已不在美國之下,如果川普再仿效其第一任期採取對中威懾模式,在「戰勝不復、應形無窮」的戰略理論下,最後恐讓課徵關稅淪為「事倍功半」的結局。也就是說,川普對中關稅政策是其採取威懾戰略的一環,一旦美中兩國重啟貿易談判,簽署更廣泛的貿易協議,川普對中貿易戰略是否會持續執行關稅大棒,或偃旗息鼓,未來仍存在不確定性。

(作者係台灣省商業會顧問)

3月3日台積電董事長魏哲家和川普在白宮開記者會,但不到一星期後川普就對媒體表示,台積電在美國的投資從1千億擴大到2千億美元。外界這才發現,川普心中對台積電有更大的「目標」。台積電未來不僅可能變成「美積電」,而且還將被拖入美國製造業不振的泥沼中。

川普3月9日在空軍一號接受記者聯訪時指出,台積電2千億美元投資計畫,可望讓美國在晶片市場的占有率來到35%,甚至40%。川普指的晶片市場,當然是包括AI人工智慧、電動車和太空通訊等先進製程晶片,他也預告了下一個五年全球的競爭,從質到量,台積電推進的速度,將決定中美對抗的新格局。

半導體供應鏈要跟著赴美

台積電目前計畫在美國建造三座晶圓廠和設立研發中心,加速先進製程晶片的量產。所謂「先進製程」是指比4奈米更先進的產品,3奈米、2奈米、甚至1奈米,如果美國占有四成,未來中國會占有多少?目前華為已推出7奈米產品Ascend 910C人工智慧(AI)晶片,市占率雖不到5%,但未來會迅速爬升,所以美國要從28奈米就開始封鎖中國大陸。

川普一直在提升科技業在美國的投資,像日本軟體銀行集團執行長孫正義1月與川普共同舉行記者會,孫宣布軟銀計畫在美國投資1千億美元,川普詢問孫正義能否將投資增加到2千億美元,孫笑說在川普的支持下,他會嘗試看看。川普日前在國會發表演說即稱,軟銀計畫投資美國2千億。

川普稱讚魏哲家是「最受敬重的企業家之一」,表示台積電不用為產品付出高額關稅,所以到美國投資2千億美元。為達到這「兩倍」的目標,未來不只台積電要投資美國,台灣整個供應鏈也都可能要移動。3月17日,亞利桑那州州長郝愷悌(Katie Hobbs)來台,到訪台積電新竹總部,大規模邀請台灣半導體供應鏈廠商赴美,再次引起側目。

台灣官方有兩種不同路線

台灣民眾高度關心半導體優勢外移,會讓台灣產業「空洞化」,經濟部自王美花任部長後,基本上就已經直屬總統府,加上王美花是時任國安會秘書長顧立雄的妻子,經濟戰略多半從國安層面來考量。但是,現任經濟部長郭智輝日前在接受電台訪問時透露,他事先根本不知道台積電要投資1千億美元,引發外界嘩然。

對川普而言,半導體是國家安全問題,當美方頻頻向台積電及其供應鏈招手和動手,積極進行供應鏈轉移事項,台灣官方竟出現兩種不同的路線。

身兼台積電董事的國發會主委劉鏡清在立法院答詢時表示,希望產業立足台灣、放眼全球,讓他們在美國攻城掠地、奪取美國半導體市場的供應鏈。他樂見供應鏈企業前往太平洋彼端發展的原因是,台積電如果有需求,而這「需求」若被別國的人拿走,對台灣的產業是不利的,所以他希望台灣其他企業也可以到美國發展。他舉例,台灣已有兩家化學和設備廠商到美國設廠了、把產品賣給Intel,如果台廠進入全球,放大整個產業的發展,這是提升供應鏈「韌性」的一環。對規模小的公司,赴美投資成本肯定會增加,但不追隨大廠過去,又深怕錯失商機,還可能會影響台灣的訂單。

更多人則憂慮,台灣有能力把關鍵技術和最新的製程留下來嗎?行政院長卓榮泰強調,不是台灣產業「移到美國去」,而是如果只有台積電去,台灣周邊供應商沒有去,台積電在那邊勢必要找當地廠商重新開發,反而會變成美國與台灣的相關產業在競爭。這一派人認為,台灣廠商要壯大,一定要有市場,所以「護國神山」出去,相關供應鏈廠商也應該跟去,保持台灣在垂直供應鏈上的領先地位。

台企難在美國形成供應鏈

川普日前接受美國保守派電視主持人艾特基森(Sharyl Attkisson)訪問時指出,關稅政策所帶來的好處是立即性的,企業將回到美國製造,所雇用的承包商、分包商、水泥公司和鋼鐵公司等都會為美國帶來好處,未來工廠開始營運,還會有更多好處,這是川普對製造業的想法。

只不過製造業進入AI時代後,比的已不只是規模,還有精度和速度,和川普眼裡的「製造業」已大不相同了。供應商除了考量市場是否夠大,供應鏈如何形成,還要考量距離和人才。美國太大,從亞利桑那州到下一個市場德州,相距約有2,000公里,對很多公司來說,很難形成市場規模和群聚效應。

台灣供應鏈廠商的海外經驗不足、財務單薄,加上人才也有限,要形成供應鏈其實沒有那麼簡單。另一方面,台積電美國廠前期主要在做測試學習,隨著經驗增加,下階段的獲利水準將會改善;而台積電美國廠的經營方式也在改變,一旦進入打國際盃的階段,台灣供應鏈企業將不再享有地主的優勢。

郭智輝指出,台積電去美國,供應鏈廠商沒有必要也去。換言之,台灣供應鏈廠商赴美,必須考量是否能獲利。經濟部的立場是,要幫助供應商快速出海、快速落地、能夠賺錢,所以現階段應該與美方談不重複課稅。

川普強調,半導體產業曾由美國企業家、已故英特爾前執行長葛洛夫(Andrew Grove)主導,「我們本來可以輕而易舉地保護這項產業」,這再度展現川普對掌控產業的野心,卻沒有人提醒他,英特爾確實曾是一流企業,所以從全球競爭中脫穎而出,但換上財務出身的CEO後就一再錯失先機,被美國其他企業所取代,是美國自己輸給自己,不是台灣的問題。

台灣政府沒有受到美國的壓力,並不代表台積電沒有受到壓力。川普對外表明要推動對等關稅,但台灣官方並未替台積電和白宮溝通,爭取更好的條件,等到台積電和川普談完回來後,還得去總統府解釋,難怪已有投資人呼籲小股東要站出來,確保自身的權益。

台積電面臨前所未有壓力

前經濟部長尹啟銘表示,台積電大規模投資美國有三項不利影響:一是排擠在台灣建廠的資金,二是導致先進產能減少,三是盈餘利潤縮減,如果從台灣「矽盾」防護力的角度來看,這形成了國家安全、經濟安全的雙重損失。尹啟銘回憶以前12吋晶圓到台積電南京廠生產時,民進黨呼天搶地抗議,現在研發和供應商都要去美國,民進黨怎麼不說話呢?

台積電的管理能力要放大,關鍵還是要有充足的人才。川普要台積電投資2千億美元,除了希望台積電帶著供應鏈一同擴大赴美投資,也可能希望台積電出手挽救英特爾,這「第二手策略」隨著陳立武出任新任英特爾董事長,意圖愈來愈明顯。

陳立武一直主張英特爾要組織改造,重整之路勢難避免。如同早期AMD分出去的工廠成為格羅方德公司(GlobalFoundries),一躍成為美國本土純晶圓代工業者,將來英特爾分出來的工廠是否也會要求台積電協助其調校良率、推進先進製程?連馬斯克受訪時都指出,未來中美AI大戰取決於台灣的「半導體製造」,台積電的壓力前所未有!

回顧半導體發展的歷史,日本記憶體曾因美國百分之百的報復性關稅落入下風,台積電在關稅大棒及客戶的壓力下似乎別無選擇。面對美、台政府的「兩手策略」,台積電不能且戰且走,必須廣納人才、培養人才,和各國企業合作,超前部署,才能找到自己的新道路。

(作者係資深媒體人)