蔡英文在雙十講話做出與大陸為敵,進行戰略訛詐的選擇。10月20日高雄的「反中國干預台灣選舉」大遊行又極盡挑釁。民進黨這種「不知持滿」、「以妄為常」的戰略訛詐,究竟能走多遠?

民進黨看不清中美關係

當前,中美兩個世界最大的經濟體之間,經濟和政治關係日趨緊張,衝突不斷加劇。10月4日,美國副總統潘斯的演講,除號召「自由民主盟友結成貿易統一陣線,對抗中國」外,還指控中國「干預美國選舉」。表明白宮的強硬派,正力圖把中美關係拉回到冷戰時代。

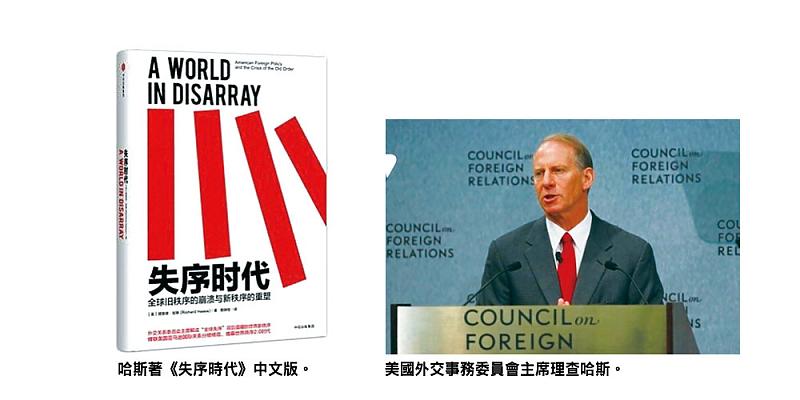

10月19日,美國外交關係委員會(Council on Foreign Relations, CFR)主席理查哈斯(Richard N. Haass)在《華爾街日報》發表「美中關係中的危機」(The Crisis in U.S.─China)專文,認為潘斯最近的對華政策演講,預示著「現代美中關係的新時代」,宣稱「緩解中國任何挑戰美國主導地位傾向的樂觀時代已經結束」。他強調,不能排除美中在南海、台灣,甚至朝鮮發生軍事對抗的可能性,但他在專文結尾部分主張:「最現實的選擇是中美兩國管控主要分歧」。他聲稱「這種方法在台灣問題上成功運用了40年」。

筆者認為,哈斯講話中的一個背景是因為不久前,中國斷然取消了中美防長2+2會談,顯然,它成為一個「令美國人困惑」的問題。

國際政治中,戰略就是選擇和選擇重點的確定。中美關係可以通過遏制得到緩和,也可以通過對抗得到發展,主要看決策層的思維邏輯和意志而定。民進黨的誤判,說明他們顯然不瞭解,中美關係最本質的特徵就是以戰略互動為基礎。40年來,不論是朝鮮半島問題,還是台灣問題,東亞的地區安全格局並未出現根本性變化。在當前中美衝突中,中國的發展和美國的擔心是第二層次,是操作層面的政策問題。

民進黨配合西方改革勢力

世界不確定性的增加,使美國國內有一股勢力,力圖把中美關係拉回冷戰的軌道。蔡英文的「雙十講話」,說穿了就是將當前的中美衝突,作為民進黨戰略訛詐的資本。民進黨的戰略目的,是以台灣身分在中美之間劃敵我界限。這是進一步挑明民進黨製造兩岸對立與衝突,激化兩岸與周邊矛盾,置兩岸關係於險境的立場。所以說是戰略訛詐、「以妄為常」。

面對中美戰略衝突,兩岸關係處在關鍵時刻,台灣的選擇變得非常重要。民進黨利用中美衝突,將其戰略訛詐包裝為台灣的「整體戰略」,目標是在地區安全上「走險棋」,藉以啟動民進黨以中國大陸為防範目標的「國家安全強化工程」,這是一項明目張膽的冒險政策。主要內容為:

其一,宣稱目前世界的失序,是中國「試圖挑戰區域現狀」所致。蔡英文宣稱目前局勢出現「印太地區及兩岸關係複雜程度升高」的局面,宣稱「台灣位處西太平洋第一線,自然承受巨大的壓力」。這是暗自竊喜,「自持」美國會為美台安全關係背書。完全忘記扁時期被美國戰略管控的經歷。

其二,宣稱「要應對中國勢力的擴張」,「要讓世界看見台灣的強韌」。指責「中國單方面的文攻武嚇和外交打壓」,「嚴重挑戰了台海和平穩定的現狀」。而蔡英文聲言的:「在我的領導下,讓台灣在世界上變得不可或缺,也不可取代」,就是要實現所謂的「台灣主權」,這是強硬的政治表態。

其三,緊步潘斯反華講話的後塵,強調台灣面臨安全挑戰。挑戰不僅僅體現在軍事安全方面,也來自非傳統安全方面。為「阻止外來勢力對國內進行滲透破壞,確保民主制度及社會經濟正常運作」,將(針對大陸)採取動作,「在散布假消息、非法竊取科技情報、破壞資訊安全系統、介入選舉、干擾政治運作等方面」,進行防範。對大陸抵禦不僅要「武力拒統」,增強國軍戰力,實現潛艦國造等傳統「國防軍事安全」,還要「以文拒統」。以實現「重層嚇阻,防衛固守」的軍事戰略。

其四,配合西方反華勢力,蓄意與大陸為敵。在外交、軍事上,進一步走向分離。民進黨公開超越李登輝的「兩國論」,將台灣「國家主權」、「國家安全」與兩岸關係直接對立。強調軍事上,台灣國防預算每年都會穩定成長。宣稱要用「精實的部隊和戰備」,捍衛「中華民國台灣」的「主權」。企圖利用國際格局變化,在區域安全上,採取更具對抗性的立場,帶領台灣走向「事實台獨」。

大陸不會坐視民進黨險棋

哈斯的一席話,無疑令民進黨的戰略幻想,頃刻跌入谷底。中國大陸的對美政策一向有自己的邏輯和底氣。民進黨這樣誤判中美戰略關係,不考慮後果的冒險政策,能走多遠?

可以預見,今後一段時間,兩岸對抗的態勢將持續升高。搶奪政治資源及強化台獨勢力的發展空間,仍然是民進黨的最大利益。為此,民進黨恐將繼續堅持其「政黨選舉文化」,用「中國威脅」煽動選情,爭取選票。不過,大陸絕不會坐視任何破壞兩岸和平發展大局的行為。民進黨應好自為之,避免再次「觸雷」。

(作者係上海台灣研究會研究員)

陸委會主委陳明通日前表示,「我們寬容看待」民眾赴陸就學、就業申請居住證,但嚴防政治目的。賴揆也認為,對於民眾求學、經商基於生活方面申領居住證,政府寬容看待,若須半年以上居住在大陸,管理上必須嚴肅面對。

根據一項針對「國人對中共『對台31項』及『台胞居住證』之看法」的民調顯示,約近6成受訪者知道此「同等待遇」措施,有59.6%的民眾認為應該申報;有58.4%的人認為應由政府管制。儘管如此,政府若限制申領居住證者的參政權,卻比對擁有雙重國籍者嚴格,恐不符法律衡平原則。且擁有居住證者是否代表對台灣欠缺政治認同,也有待商榷。

不應比持雙重國籍更嚴苛

首先,有關雙重國籍者任公職人員的法律規範歷經改變,從嚴謹走向寬鬆,例如1991年7月至2007年11月《公職人員選罷法》曾訂定第67條之1規定,「當選人兼具外國國籍者,應於當選後就職前放棄外國國籍;逾期未放棄者,視為當選無效」,若雙重國籍者當選未於就任前放棄,中選會依法應撤銷其當選資格。但2007年11月立法院刪除該項規定,民選公職人員的雙重國籍問題,改依《國籍法》第20條規定,具外國國籍者應於就(到)職前辦理放棄外國國籍,並於就(到)職之日起一年內,完成喪失該國國籍及取得證明文件。

其次,依上,具有雙重國籍者並非不能參選一般公職人員,只要在當選、就任後一年內放棄即可。現行法律僅《總統副總統選舉罷免法》對總統、副總統候選人訂定具有外國國籍者,不得登記參選的規定。

若民進黨當局修訂《兩岸人民關係條例》,限制擁有大陸居住證者不得有參選立法委員、縣市長之資格,此種嚴格禁止措施,猶如《國籍法》規定雙重國籍者不得擁有競選總統資格一樣;而《國籍法》允許雙重國籍者仍擁有參選立委資格,當選就任後一年內放棄另一國籍,這相對於比領居住證者更為寬鬆。

最後,若修正《兩岸人民關係條例》,對領有大陸居住證者採取事前已喪失競選資格,並不符合法律上的適當性、衡平性與比例原則。充其量,《兩岸人民關係條例》與《國籍法》兩項法律規範可以採取齊一標準,即擁有居住證者當選公職人員者,應於就任前放棄其大陸居住證,且應於就任一年內完成放棄原居住證,避免《兩岸人民關係條例》比《國籍法》規定更為嚴厲。

應理性客觀看待居住證

大陸當局發布31項惠台措施,接續對台民眾核發居住證,提供生活、求學、就業、醫療、社保等便利的同等待遇,從加強經濟社會文化融合,進而試圖達到改變台灣民眾政治認同及國族認同的目標。依據兩岸政策協會的民調顯示,申請居住證是否影響台灣民眾的政治認同,有47.1%的民眾同意、47.2%不同意,可見民意對政治認同呈現兩極分化對立的意見。

兩岸當局欠缺「九二共識」政治基礎,政策競爭遠高於政策理解與合作。在兩岸欠缺信任基礎的前提下,大陸當局任何善意的政策措施,例如對台31項、申領居住證,提供生活便利,皆會被民進黨當局詮釋為「統戰」,批評此為試圖納台入「一國兩制」的政治版圖、將台灣民眾「準中國公民化」。而台灣當局所提維持現狀的主張,則被大陸方面解讀為拒絕統一,走向漸進台獨、文化台獨及事實獨立,相關兩岸政策也會被視為負面、反制,甚至理解成大打台獨的擦邊球。

蔡英文曾表示「居住證是一張卡片,是生活上便利性的東西,跟認同是兩回事」。台灣民眾即便居住在大陸,申請了居住證,並「不代表我們對這張卡片後面的發行單位,或它所代表的政治主體的認同」。這一觀點是務實與理性客觀的,這顯示民進黨當局並未像激進獨派將申領居住證視為洪水猛獸般,即使未來要求持居住證者要登記,並限制其參政權,也非擴及至所有公民權;甚至也沒有像激進獨派所主張將居住證視同為大陸身分證、戶籍,進而主張去除申領居住證者在台的戶籍,從而喪失一切公民權。

不該限制領證者的參政權

綜言之,從憲法保障人民的權利角度來說,對領有居住證者剝奪其參選縣長、立委資格,似有違憲之嫌,而給予具雙重國籍者參政權則是過於寬鬆。居住證擁有者本身並不具大陸的戶籍、護照及國籍,假如其參政權反被限縮,如此嚴苛限制,並不符合法律的衡平原則。民進黨政府應三思而後行。

(作者係佛光大學公共事務學系助理教授)

2014年台北市長選舉,傳統的國民黨形象被市民厭棄,民進黨在沒有勝選的把握下,結盟政治素人柯P,以直白、顛覆、網絡、年輕的手法,翻轉了台北。四年後,已對柯P有所認識的台北市民,是否會繼續投票給他?

2014年台北市長選舉,政治素人柯P靠著網絡操作選情,顛覆傳統選舉的作風,掀起一陣波濤巨浪。當時網路世界徹底改變了世人的思考方式、生活型態,其運用在政治上的威力,更是無微不入、無遠弗屆。

四年過去了,台北市民是要繼續拿香跟拜,還是必須思想改變,思維沈澱?我們是要已認清楚的柯P再作四年大家長,還是應重新考慮、選擇?在選前不到一個月的此刻,每個台北市民都有思考、檢視、選擇、決定的權力。

「二拆」打下英勇形象

2014年選舉,因馬英九中央執政無能,郝龍斌市長8年規規矩矩,不知創新、大膽求變,傳統的國民黨形象被台北市民厭棄。而蔡英文在民進黨沒有勝選把握的情況下,結盟柯P,以直白、顛覆、網絡、年輕的手法,打破傳統,用側翼取代主力,翻轉了台北,讓柯文哲以政治素人、醫生的角色,入主台北市長寶座。

過去四年中,柯P除了嚷嚷不斷的新聞炒作外,究竟做了哪些事,值得我們回顧。令筆者印象最深刻的是「二拆」。

第一拆是利用農曆春節假期,重金重賞拆掉郝龍斌任內8年不聞不問、不敢面對的忠孝西路火車站前,那條比盲腸更令人厭惡的逆向公車專用道。

第二拆是甩了馬英九一巴掌。把馬市長年代不尊重地方文化、歷史記憶及民間習俗,一味追求時髦所改建的,全台北最醜又極為不合用的「南京西路圓環」。

這二拆成就了柯P英勇、敢於挑戰舊勢力的形象。

四大弊案可不怎麼光彩

但除了「二拆」,柯P的四大弊案可不怎麼光彩。大巨蛋足足鬧了四年,柯P讓自己踩進泥淖中,市民卻不知道他私下跟建商做了什麼交換?大巨蛋明明在偷偷復工,議員質詢林洲民局長,他的回答竟然是:沒有工作日誌。那麼遠雄的工人、工作是根據什麼在施工啊?

美河市弊案敲鑼打鼓,結果偷偷和解。內湖交通混亂,完全不知所措,毫無改進。「都更」解決了一個文林苑,在槍聲人命當中,匆匆推出正義國宅案。

口口聲聲絕不反商的柯P,在重大經濟投資、推動商業化、創造就業市場方面毫無建樹,完全失敗。

人格特異又迷戀權力

柯文哲在校成績第一名,畢了業卻不會開刀、不懂手術,只好待在急診室多年,卻突然搖身一變,成了首府的巿長,負責全台北市的市政,台北市民能夠放心繼續將市政交給他再玩四年嗎?

柯P在台北市未滿四年,卻已經走了34名以上的一級首長,有被罵走的,有憤而出走的,多半是受不了他自以為是,口無遮攔,偏聽、性急、不尊重專業、蔑視制度及法規,喜歡罵人,極度霸道的習慣。

他有意無意之間,會以「朕」自居。他把貼身心腹蔡壁如的辦公地點形容成「軍機處」,2015年還在葉克膜小組的白板上,批下「主上回來過,Ko」。

怪不得有位南部的精神科醫生,從專業角度分析柯P的人格特質:「他極端迷戀權力,而且對於權力慾望,有著無比的幢憬!」

這就是我們所選出的台北市長嗎?過去他極度排斥出現在公共場合、媒體面前,一再表示不屑曝光,又把一切無厘頭都歸咎於:先天性亞斯柏格症和精神躁鬱,後來被拆穿是假的,那只是為自己喜歡亂說話,講錯話的一種託詞藉口。

而今他為了連任跳嘻哈、上網紅、扮DJ,叫他做什麼,他都做。叫他茫茫唱歌到深夜,他也不會厭煩。甚至連個捷運站電扶梯剪彩儀式,他都搶著參加。

他全力投入年青團隊的安排,找了一群會霸凌別人、圍毆的網軍,因為他篤信他們會為他創造專屬柯P式的政治生命,反正年輕人用起來,也是來來去去的!

對專業問題完全不回應

更弔詭的是:美國作家葛特曼在質疑柯P與「美敦力、台灣巨錚公司」的關係時,柯P居然完全不回應。柯醫師2000年所發表的論文中,有26例無心跳器捐,但只寫了4例在論文中,請問這些器捐都經過合法及正常的申請程序嗎?他為何不敢公布捐贈葉克膜研究經費者的姓名?柯市長,這些都是醫療專業問題,怎能不回應?

台灣葉克膜的使用率曾經占全世界1/10,是全球第一名,多少國家羨慕我們的葉克膜可以任意使用。葉克膜耗材的價格,從1994年50萬台幣一副,到2002年健保使用10幾萬一副,現在6萬台幣一副。柯P,你是否還記得在那8年當中,有多少人以生命、金錢堆砌出你這位金光閃閃、濫用葉克膜之父?又有多少人因為買不起而死亡?你是否可以不再嘻哈推諉,誠實面對人民一次?

我想問柯P:如果你不把話講清楚,不改變你的作風,建立自己的基本價值觀,就算這次順利連任台北市長,未來你要怎麼去選總統啊?

(作者係政治評論員)

11月底的地方選舉,對台灣而言,將是一場民主法治vs.獨裁違法的戰爭;更是一場人民公益vs.政黨私利之爭。因此,其結果至為重要。

劍橋大學歷史學教授阿克頓勳爵(John Emerich Edward Dalberg-Acton)有一句名言:所有的權力都會導致腐化,絕對的權力絕對導致腐化。雖然有權勢者常以此為戒,但也常常深陷這個腐敗的醬缸難以自拔。

民進黨再次執政後,喊出「完全執政,完全負責」口號;但直至今日它表現的是「完全腐化、完全亂政」,有識之士莫不對執政者的混亂無方,只重視黨派私利而憂心。

更糟糕的是,民進黨要員們像是在叢林中餓極了的猛獸,奪權、爭利、戀位無所不來,無視法律分際,甚至強迫行政單位違法亂政,侵害民眾與社會的權益。為了確保能長期執政,也為了掠奪各種政治與經濟利益,不惜以「強欺弱」、「多虐少」方式,蠻橫地通過各種有利於執政黨的法令規則。

打擊在野黨、回報金主

民進黨政府先後成立「不當黨產處理委員會」及「促進轉型正義委員會」,帶著「正義」的假面具,施行虐殺異議份子的舉動,讓1950年代「白色恐怖」的酷虐復古,還振振有詞地說「以前可以、為什麼現在不可以」;甚至有執法者還以「東廠」、「錦衣衛」自居。殊不知,在這個民智已開、自媒體盛行的時代,這樣的行止只會暴露人心貪婪邪惡的一面,也更讓社會大眾對於執政者的惡行惡狀完全不敢恭維。

民進黨更利用其在立法院的絕對優勢,時不時地通過「前瞻計畫」、「太陽板、風力綠能發電」等相關法案與預算的各種「錢坑法案」,作為回報金主,並收買「樁仔腳」的肥肉金土,以養大自己的陰暗支持勢力,在吃飽且心滿意足之後,仍繼續支持這樣自肥的統治集團。

藉國家安全妖魔化中國

此外,執政黨更藉由把中國大陸妖魔化的方式,藉口「國家安全」優先,處處設阻礙來阻擋憲法賦予人民的各項自由。例如以「假新聞」之說,處處威脅人民不可提出反對政府的言論,這侵害了人民的「表達自由」、「言論自由」;接著,針對中國大陸提出的「惠台措施」,以及給予長住大陸經商、工作與就學的台灣人「居住證」政策,不斷地以口頭威脅台灣民眾不要申請,待發現勸導無效後,乃想祭出取消民眾在台灣參政權的立法提案,這種打不過敵人,就回家打老婆、小孩的舉措,不僅嚴重侵害憲法賦予人民的「遷徙自由」,也大大傷害了人民對於台灣的向心力。

違法亂紀在所不惜

民進黨為了遂行自己永遠統治台灣的企圖,即使「違法亂紀」也在所不惜。

首先,透過「技術干擾」,企圖過濾與弱化公投法案的效力。民進黨擔心空汙、核食及「以核養綠」等公投案影響年底選情,不斷地透過行政權的「技術干擾」,企圖過濾與弱化公投法案的效力。過往民進黨人士動輒質疑中選會的中立性,如今一朝大權在手,就把勢來伸。如此無法亂紀,等於破壞了中選會的公正性、可信度,選舉的結果還可以信任嗎?

再者,無所不用其極打擊在野人士。為打擊在野黨,動輒以各種濫權違法的手段企圖「瞞天過海」。在國家能源政策方面,先以「不作為」不用核四發電,繼之又違法通過深澳電廠的環境影響評估,日前又以桃園觀塘天然氣發電案來交換深澳電廠案,這種不顧能源使用安危,不顧人民民生福祉,卻只在乎自身利益的作法,令人搖頭。

最後,完全不尊重人權。法國大儒伏爾泰曾說:我不同意你的觀點,但是我誓死捍衛你說話的權利。民進黨動輒以影射性的說法,傷害對他們有意見的政黨或反對者、甚至與政治無關的一般人民。

民進黨教育部為了阻擋管中閔教授就任台大校長,不惜以張冠李戴的理由否認台大遴選委員會的合法性,他們以各種空泛的理由說三道四,甚至放出黑資料來抹殺管中閔的人格,這種沒有人性的作法,讓人不齒。再如台北市長柯文哲因為器官移植一案受到民進黨的劇烈攻擊,這件四年前民進黨諸公集體護航的可疑事件,就只因為柯文哲現已大到足以威脅民進黨執政,就以誣他為「騙子」來對付他,這種行徑造成社會對立與動盪。

民進黨以一黨之私、黨派之利著眼,並且動輒以羞辱的方式來對待與自己不同意見的人,長此以往,不僅無助於社會的正常發展,反而會加速裂解社會,徒增民眾的怨懟之氣。

綜上,11月24日大選,是人民對民進黨與執政者投下不信任票的機會。人民須知,這次的投票不僅等於否定執政黨,也在給民進黨一個警告,若再不走回中道,繼續這樣飲鴆止渴,不僅會讓台灣繼續往地獄沉淪,而且會把台灣幾十年來好不容易建立的民主法治完全毀滅。

(作者係政治評論人)

今年選戰最大的話題,從雙北逐漸移轉到南台灣。作者10月間在南台灣走訪韓國瑜、高思博與林義豐三位候選人的造勢場合,配合南二都近期出爐的民意調查結果,在選前做最後的分析與預測。

藍營在高雄明顯集結

由於韓國瑜不設競選辦事處,也不辦造勢活動,因此韓國瑜造勢主要是搭配國民黨籍市議員候選人舉辦的各區造勢活動。10月26日傍晚,筆者參與高雄市鳳山區由王金平擔任「三山之友會」會長所發起的造勢大會,現場人氣熱鬧滾滾,預估超過3萬人。令人驚訝的是,鳳山區是傳統綠營的鐵票區,也是目前綠營傾力為陳其邁剛造勢成功的選區,但當天參與人數完全不輸綠營造勢場合。

筆者長期觀察國民黨的造勢活動,發現過去常常是時間快到時,群眾才從遊覽車陸續下車抵達現場,他們會在分配好的座位上就座,在主持人與候選人的「提醒」下,喊喊口號、搖搖旗幟、拍拍手,認真一點的群眾,會留到所有講者結束演講再魚貫離開,回到遊覽車,一切行禮如儀。但當天我看到不少民眾早早就到達現場,他們沒有穿著工作人員的背心,明顯看得出來不是請來的工讀生。提早到的民眾在現場主動幫忙放椅子,筆者跟主動幫忙的一家人閒聊,得知夫妻兩人約40歲出頭,帶著唸國中的孩子來聽政見,他們不諱言就是希望看到韓國瑜,同時也希望了解韓國瑜提出的政見。

韓國瑜上台演講時,民眾的回應非常熱烈,韓講到精彩處,現場爆出熱烈的掌聲與笑聲。造勢活動結束後,不像以往國民黨的造勢場合人潮很快就會退散,這次很多人走向舞台排隊搶著和韓國瑜握手,看得出來每個人都希望能和他多說兩句話。同去的朋友說,很久沒看到國民黨在高雄有這種氣勢了。

然而,筆者也觀察到兩個問題:一是年輕人還是不多,二是50歲以下經濟選民願意出來。根據10月5日台灣競爭力論壇所做高雄市長選舉民調顯示,33.5%投陳其邁,30.8%投韓國瑜,1.2%投蘇盈貴,1.1%投璩美鳳,33.3%%無反應,陳其邁僅領先韓國瑜2.7%,但筆者認為,該論壇比較偏向藍營,其民調可能有機構效應,但雙方民意支持度快速拉近,是不爭的事實。

有評論者認為,「北漂青年」是否返鄉投票,將是韓國瑜能否「翻盤」的關鍵。但筆者認為,即便是現在居住在高雄的年輕選民,投票率也不可能太高,除鼓勵「北漂青年」返鄉投票外,如何讓高雄年輕人願意出來投票,同時影響家人改投韓國瑜,才是關鍵。

另外,藍營認為,作為家庭支柱的經濟選民會傾向改投韓國瑜,筆者在26日的造勢場合中,確實看到部分經濟選民站出來,11月24日前韓國瑜還能催出多少經濟選民投票給他,恐怕也是另一個關鍵。

台南藍營整合成效待加強

10月7日中午,筆者參與了台南國民黨候選人高思博的競選總部成立大會。

台南造勢活動現場本來預定6,000人出席,但擔心天氣熱,到場人數不足,所以先只放了4,000張椅子,沒想到人潮陸續抵達,很快就坐滿,工作人員再把預藏的椅子全部搬出,還有不少人站在會場後面及兩旁。

說實在,高思博確實缺乏韓國瑜那樣的魅力,娛樂性遠不如韓國瑜,除了中規中矩地提出治理城市的政見外,很少有幽默的言詞。但由於現場多數是國民黨支持者,加上吳伯雄與朱立倫的加持,仍獲得不少掌聲,尤其是在批判民進黨政府與對手黃偉哲時,藍營群眾均報以熱烈回應。

當天有不少藍營人士期待,已經放棄參選的前台南市警察局長陳子敬能夠現身,來呈現藍營的團結氣勢,但他始終未出現。雖然10月14日台南市議員林燕祝競選總部成立時,兩人曾合體現身同時相擁,但陳子敬仍向媒體宣稱,相擁只是為高思博加油打氣,單純寒暄一下,現階段不會為任何市長參選人站台。藍營在台南的整合成效,仍讓人質疑。

同日,「虧雞」林義豐在新營體育場舉辦動漫搖滾音樂節,邀請數名日本動漫藝人表演,會場吸引約2千餘人,現場熱鬧滾滾,與高思博造勢大會不同的是以年輕學生居多,但這些年輕學生是否為台南人,是否具有投票權,讓人懷疑。在此之前聯合報的民意調查中,黃偉哲支持度31%,林義豐14%,高思博12%,高思博雖落居第三,但林義豐的年輕人支持度有多少能轉換成選票仍是問題。

筆者以為,高思博的問題不在林義豐,而在是否能團結藍營選票,能否讓台南市民相信他願意深耕台南,如果這兩個答案是肯定的,高思博雖未必能翻轉戰局,但足可威脅黃偉哲,大幅拉近兩大陣營的選票。

(作者係崑山科技大學公共關係暨廣告系副教授)

11月底地方選舉的最大看頭,是韓國瑜能否將高雄的綠地變成藍天,各種跡象顯示,這個可能性不小。關鍵因素之一,是高雄「北漂」們返鄉投票的意願。月底,北漂族是可以撬動南天的。

11月24日台灣將要舉行地方選舉,由於民進黨中央執政績效不佳,整體選舉情勢對國民黨比較有利。坊間看法大多認為,國民黨縣市長的席次會增加,民進黨會減少。陳水扁就在他的「新勇哥物語」部落格中預測,民進黨縣市長的席次,可能從目前的13席掉到8席以下。而國民黨則有可能在22席縣市長中,取得過半的席次,包括台中市和高雄市都可能變天。

討厭蔡英文使選情翻轉

對許多人來說,台中市變天還不算太大的意外,畢竟從選民結構來說,過去的經驗顯示,台中選民的政黨傾向,藍營似乎大於綠營。上次市長選舉國民黨之所以挫敗,用前任市長、也是國民黨候選人胡志強自己的說法,就是政治人物在同一職位太久,賞味期已過。再加上當時馬英九的領導不得民心,台灣的整體政治氛圍就是抵制國民黨。

這次選舉,台灣的政治氛圍轉為討厭蔡英文,她的低施政滿意度已經對民進黨的地方選情產生負面效應。現任台中市長林佳龍的表現並不出色,人緣也不怎麼樣。同時,台中市民飽受火力發電造成的空氣污染之苦,民進黨卻還一度動用政府及黨的力量推動火力發電,招致不少民怨。所以,選情比較有利於國民黨的盧秀燕。而國民黨原本也對收復台中市有點志在必得的味道,比較早就在台中展開經營布局。

韓國瑜有機會讓高雄變天

相對來說,高雄市原本不在國民黨的勝選規劃中,而是民進黨認為躺著選或「推個西瓜出來」也可以大勝的地方。可是,從韓國瑜正式成為國民黨的候選人之後,事情起了變化。

民進黨在高雄執政的時間已經相當長久。自從1998年謝長廷當選市長後,20年來,高雄都在民進黨的掌握中。如果把改制直轄市之前高雄縣的部分也算進來,那就有長達33年的深耕細作。上一次的市長選舉,國民黨推出的楊秋興只拿到30.9%的選票,民進黨競選連任的陳菊則拿到68.9%的選票。

這樣一個民進黨的鐵桶江山,說要變天,談何容易。但是,韓國瑜頗有機會做到。韓國瑜的競選手法接近4年前參選台北市長的柯文哲,善於運用互聯網,突顯個人形象。除有類似柯文哲的「網紅」特質外,他還反應靈敏,口才便給。即使是在綠營的票倉裡,他也敢直言不諱地挑明在民進黨長期治理下,高雄市的衰頹困境,並頗有創意地提出解決問題的辦法。他的論述打中不少高雄市民的心,使得他的聲勢扶搖直上。

例如,韓國瑜說︰「民進黨在高雄執政20年來,讓高雄變得又老又窮,經濟沒有活力。」又說︰「民進黨對高雄雖然有貢獻,但經過這20年,高雄人已經不欠民進黨了。」台灣競爭力論壇學會在10月初所做的民意調查顯示,高雄市民同意這些說法的人,顯著多於不同意的人。

韓國瑜認為,要解決高雄市的又老又窮,最好的辦法是「南南合作」。強調要承認「九二共識」,打破兩岸僵局,然後和大陸南部省份及東南亞國家多合作,為高雄拚經濟找出路,打臉蔡英文的「新南向政策」。台灣競爭力論壇的民意調查發現,有50.1%的高雄市民認同這項主打政見,33.5%不認同。民進黨提名的陳其邁則主打建設高雄為「智慧城市」和「經濟首都」,對此,高雄市民41.7%認為可能,35.9%認為不可能。兩相比較,韓國瑜比陳其邁吃香。

10月初的民意調查也顯示,韓國瑜和陳其邁的支持率已經基本上打成平手,無分軒輊。以致於民進黨得大舉出動,極盡能事地撒錢綁樁,並大動作連番抨擊韓國瑜。韓國瑜除了不斷提醒大家慎防民進黨的「奧步」之外,另外開闢了一個新的戰場,就是號召高雄的「北漂」們返鄉投票。

北漂返鄉投票可改變結果

多年來,因為經濟蕭條、工作不好找,高雄有大量到外地謀生,但戶籍未移出的人口,這些人大多北上找工作。人數到底有多少,已經成了一場口水戰,但是,他們的一票,絕對會影響高雄的選舉結果。

韓國瑜很早就開始向這些「北漂」喊話,號召他們返鄉投票,改變高雄。有人義務地幫他製作短片,鼓動「北漂」南返,在網路上激起風潮。這使得韓國瑜的網路聲量大增,超越了原先最大咖的柯文哲,坐上台灣政治網紅的第一把交椅。

雖然不到選票全開出來,沒有人能斷言高雄市長寶座誰屬。但是,有越來越多人認為,只要投票日的前一天和當天,南下的高速鐵路和高速公路上湧現人潮與車潮,高雄就很可能綠地變藍天。

(作者係中國文化大學教授、台灣競爭力論壇學會理事長)

民進黨在台北市想盡辦法打擊柯文哲,但每回都倒幫了他的忙;在新北市,蘇貞昌倚老賣老,滿口謊言,聲勢始終不見起色。民進黨在此二市敗局似乎已底定。

民進黨今年的選情不樂觀,雙北更是一籌莫展。為擔心產生長尾效應,拖垮2020年的大選,民進黨在這二市無所不用其極,依然不見起色,似乎預兆了敗局已定。

柯文哲柔性反擊力道強

自從擔心柯文哲變成台灣最大尾以來,民進黨不斷抹紅抹黑柯,以吳音寧困擾柯,逼柯為「兩岸一家親」公開道歉,甚至,還從美國專程請人到台灣開記者會,就為了公開說柯文哲是騙子。結果沒有一次自己不受傷,而不反倒幫了柯的。10月13日姚文智對台柯提出大巨蛋何去何從等「五問」,呼籲柯來辯論說清楚。針對大巨蛋案,柯淡淡地回應:「你總是要合法,總是要安全嘛。」媒體的報導輕描淡寫,姚的攻擊好像打到了棉花堆裡,激不出響應。

面對次次來自民進黨的攻擊,柯都沒錯過機會,回回扮演無辜受害者的角色,軟性博取選民的同情,反而是次次技巧地回擊民進黨幾記超級重拳。連綠營很多支持者恐怕都不會怪柯吧?2018年10月15日綠營媒體《美麗島電子報》公布的台北市選舉民調顯示,無黨籍柯文哲37.5%、國民黨丁守中25.0%、民進黨姚文智11.3%,可為佐證。

柯文哲蓄勢各方關注

柯文哲目前已有台灣最大尾之勢,連外國人都注意到了,日本《朝日新聞》專訪柯的記者認為,「尋求連任的台北市長柯文哲存在感增大,開始被視為未來可能的總統人選」。柯一反過去的低調,自道:「過去沒有第三個選擇,但現在有他這個選項,對台灣政治是個大衝擊。」

10月17日,柯母被問到姚文智近期狂打柯文哲之事,氣憤地回答:「他(指姚文智)最沒路用啦。」對此柯指出,自己看過講話比他還厲害的就是柯媽媽。這似乎反映了他心裡的實相。

蘇貞昌說謊搞砸自己

蘇貞昌這回老驥伏櫪,出戰新北市,原本要扮演帶頭衝高民進黨氣勢的領頭羊角色,責任重大。蘇不斷以回顧的方式敘述當年在台北縣的建樹,希望喚起一些市民的記憶,奈何時代久遠了,效果不彰。其次,他提出的政策號稱有四大支柱,從幼到老,務求一網打盡。但選情依然一籌莫展,最大的痛點還是各方矚目的焦點,深澳燃煤電廠蓋與不蓋的問題。

對於興建深澳燃煤電廠,蔡政府原先執意甚堅。然而,客觀現實不以個人意志為轉移,由於近一兩年來燃煤電廠造成的空污已難以遮掩,空污所造成對人體的危害也令人印象深刻,加上賴清德誇言「乾淨的煤」等謊話,使得新北市民對深澳電廠擠不出絲毫信心與信賴。藍營緊緊咬住這一痛點猛敲,逼得賴清德10月12日宣布停建深澳電廠。

為了挽回面子,民進黨試圖將國民黨拉下泥坑,聲言深澳電廠在朱立倫任行政院副院長時所核准。新北市府於10月15日拿出立法院公報,證明深澳燃煤電廠是在2006年6月通過環評,同年12月行政院核定,當時的行政院長是蘇貞昌,蘇立即成了推卸責任、公然撒謊的現行犯。

深澳電廠負面效果外溢

賴清德竟然硬拗,「深澳一案藍綠都推動過,但因為現在局勢很混亂,他就出來解這個局。」一副國民黨也幹了壞事,他出來幫大家收拾的意思。難怪大家懷疑選後可能民進黨將食言而肥。深澳電廠宣布停建後,未來將由位於桃園市的中油第三天然氣接收站發電量取代,為了興建儲氣槽,將破壞沿海藻礁,這又引發蔡英文違背競選時承諾保護桃園藻礁的問題,不但引發桃園居民不滿,還令環保人士憤慨。

深澳電廠引起連鎖風波,戳穿了民進黨一連串的謊言,蘇貞昌自始為當事人,不敢誠實面對,想以民進黨說謊的慣技欺騙選民,夜路走多了,總有碰到鬼的時候。蘇於10月17日接受《蘋果日報》直播專訪,表示「現在深澳燃煤電廠都不建了,就不必扯」,他話鋒一轉,重申「來談談市政好不好?」問題是,一個說謊成性的奸滑政治人物對選民談政策,能有多大的吸引力?

看來,侯友宜只要謹守「人民誠實公僕」的形象與本份,就會站到戰略制高點。民進黨的騙術早因連連的失政謊言被看穿了,信用破產,令自己陷入了「塔西佗陷阱」,不論說什麼或做什麼,老百姓都投以負面的眼光與解讀。蘇貞昌能不敗嗎?

(作者係本刊主筆、獨立評論人)

日本著名的女性主義學者上野千鶴子這樣說明厭女症:男人否認女人是等同於自己的性主體,並且把女人客體化和他者化,這種蔑視女性的表現,即可稱為厭女症。也就是說患者認為男人才是人,才有主體性,女人是附屬的、次要的存在,總是用男性的眼光或利益,來評價、眨抑女人。是的,在由男權主導的社會,女人也可能內化男性價值,而崇拜男人、輕視自己,此處暫不詳論。

柯文哲在當選台北市長以前,他的厭女症狀就十分明顯、嚴重。2014年他為嘉義市長候選人民進黨的涂醒哲站台時,就曾批評對手國民黨的陳以真年輕漂亮,適合坐櫃檯,不適合當市長。又在陽明大學演講說,自己學醫不選婦產科的原因,是因為不想在女人腿下討生活。他每次受到批評,都承認失言,也表示願意改正,可是當選以後,即便台北市政府的性別平等辦公室有優秀的幕僚,柯市長也不為所動,依然故我。

上任之初,柯文哲就在市府主辦的「性別議題公共論壇」上脫口說出,台灣已經「進口」30萬外籍新娘,為什麼還有那麼多男人娶不到老婆,引發新移民女性群起抗議,說自己不是貨品。之後發生採用日本AV女優波多野結衣照片製作捷運悠遊卡事件,也引起軒然大波,主管下台。之後不久,他又輕佻地說出「誘姦比強暴的貴」,比喻私人地主接受政府徵收土地為「誘姦」,而沒徵收就被開路的像被「強暴」,儼然大野狼的口吻。

日前他在公開致詞時說:「日本女孩子比較漂亮,因為她們都會化妝好才出門,不像台灣女性同胞,直接上街嚇人。」這次他立即知道失言,但「自己本來就比較白目、老實。」白目成了他的護身符,加上他一向無厘頭發言和肢體動作的喜劇效果,反而在苦悶的年代受到大眾青睞。

作為一個政治人物,白目或老實,屬於應對進退、媒體公關等技術層次的問題,厭女症卻是價值觀和心態等人格方面的缺失。在選民寬容之下,柯市長的支持度長期居高不下,若僅著眼於選票考量,他當下的確沒有必要反省,或改變輕賤女性的態度。但有權選擇台北市長的市民,特別是女性市民,卻應當慎重考慮,我們是否要維護兩性平等、人人有尊嚴的民主價值?是否繼續任由厭女症從台北向其他縣市蔓延,而坐視不管?

(作者係台北市社會局前局長,台北市YWCA董事)

10月6日晚,電腦博士翟本喬(「翟神」)到新竹市樹林頭廣場,參加無黨籍市長候選人謝文進競選總部成立晚會,面對現場一萬餘人,他說民進黨沒有能力為大部分人民謀福祉,選民應該在這次選舉用選票教訓民進黨。

今年地方公職選舉,朝野大黨已設定競舉主軸:民進黨是改革與反改革,綠色執政品質保證;國民黨是革新團結重返執政,拚經濟顧生活。巷議街談的則是放下藍綠對決、政黨惡鬥等老詞。很多場邊對話都是民進黨做得太過分,完全執政變成凶神復仇、餓鬼出柵,幹的是抓權、搶錢、搶位子的勾當;像先抹黑水利會、財團法人,然後分贓,再多的位子也不夠他們分。翟神的「選民應該教訓民進黨」乃成為今年選舉的主旋律。

新北市蘇貞昌很吃癟

在這條軸線上,最先吃癟的是民進黨這次選舉的掌旗官、參選新北市長的蘇貞昌。

年逾七旬的他,當過省議員、屏東縣長、立委、台北縣長、行政院長和總統府秘書長,一張名片也印不完他的從政履歷。他本來也未打算回鍋再選地方首長,多次聲明志在扛年輕一代上壘;無奈民進黨執政的成績太差,為挽救頹勢,在各方勸進下,他才重新提槍出陣。

可是,蘇陣營的起手勢就不妙,打文化大學租民宅當學生宿舍案,是重炒舊聞。處理蔡政府重啟深澳燃煤電廠案,拿不出解方,被對手侯友宜反空污主張追著打。最致命的是促轉會東廠事件,曝露民進黨的暗黑意識,嘴裡喊正義,卻盡幹不義的事。選情告急下,蘇貞昌又用手拍陳情里長的肚子,快手奪下書面資料。最後為了選票,行政院長賴清德還作態拿桃園觀塘天然氣接收站案,換有條件停建深澳電廠,後來乾脆宣布停建深奧電廠。這些個人失態與政策權變,均反映蘇掌旗官難撐大局了。

綠營在南部的優勢不再

在選民應教訓民進黨的軸線上,第二個值得觀察的現象是綠營在南部的優勢正在崩解。

雲林以南至屏東,全是民進黨當家,在嘉縣、南市、高市、屏東,民進黨執政都超過20年。今年選情風向變了,最明顯的例子是韓國瑜在高雄市的聲勢鵲起。

高雄。韓國瑜到高雄經營的時間並不長,能有如此開闊的局面,與他歷經江湖滄桑的語言固有關係,但結構性因素還是綠色執政盡皆表面功夫,「飾政」一流,發展產業經濟卻無方。韓直指高市青年北漂就業、港都又老又窮,何不換黨輪政改變,高雄人已不欠民進黨了,引起很多回響。

南部六縣市中,雲林縣、嘉義市也颳著類似高雄的風向。

雲林縣。韓國瑜曾到雲林縣與國民黨提名的張麗善同台造勢,他說張麗善久經政壇歷練,跌過跤,已成熟、沈穩,「像一碗湯,煮熟的時候趕快喝,再不喝湯就要焦掉,張麗善現在是一碗成熟的湯,可以喝。」還說會促成南台灣成立農漁產業聯盟,帶著農民找出口訂單,由高雄幫忙外銷,培養更棒的下一代,「但如果我們落選就沒辦法了。」

張麗善的哥哥是雲林縣前議長、前縣長張榮味,家庭背景給她助力,也是對手打擊她的阻力。張榮味有訟累,拖延15年餘,今年7月定讞入監,削去她大半奧援;可是張家跨世代服務所累積的人脈,會用選票回報到張麗善身上。

嘉義市。嘉義市國民黨提名的黃敏惠也是政治家族子女,父親黃永欽曾連任五屆省議員,服務選民幾乎有求必應。黃敏惠辭高中老師職參選從政,得父親嫡傳心法,親和力十足;在藍營分裂,原屬同黨的議長蕭淑麗也參選情況下,相較於民進黨提名的涂醒哲,仍小幅領先。

韓國瑜到嘉義市陪黃敏惠赴眷村拜票,兩人相約一起拚南台灣經濟,高、嘉兩市可組國際隊打世界盃,南台灣會起飛。

宜蘭、花蓮代縣長幫倒忙

在選民會教訓民進黨這條軸線分析,第三個觀察指標落在宜蘭、花蓮、新竹市三個選區上。

民進黨在宜蘭、花蓮兩縣分別派陳金德、蔡碧仲代理縣長,這兩名非民選的派代縣長,被視為民進黨「正派」縣長的樣板。陳、蔡施政如得民心,就有助於選民接納民進黨所提名的縣長候選人。可惜陳金德上任後霸氣下令,把救國團龍潭游泳池土地產權改登記為宜蘭縣政府所有;繼而又為一所實驗中學,收繳興中國中校舍,惹得宜蘭四大教育團體連署反對。蔡碧仲不遑多讓,上任即推百日革新,內容為停辦升旗典禮,遮掉贈送縣民白米包上的民選縣長傅崐萁的名字,命政風室調查理想大地案關連公務員有無溜班去銀行辦私務等,停建七棟青年住宅案中的六棟,停辦免費學生午餐,還撤掉工程等標案,惹得大學教授都批評他。

從選情起伏看,兩名代理縣長都積極表現,卻像在幫倒忙。國民黨提名的宜蘭縣長候選人林姿妙,民調領先民進黨陳歐珀;民進黨把國慶晚會拉到宜蘭舉辦,又有前任鎮代控告林姿妙濫用第二預備金,虧她不擅演說,均未減損選民對林的支持。

國民黨提名的花蓮縣長候選人徐榛蔚,是夫婿傅崐萁的接班人,在選情領先很多的情況下,傅被判刑定讞,留下約三個月未完的任期去坐牢服刑;接任的代理縣長動作頻頻,選民仍看好徐榛蔚的行情。

新竹市選情極為特殊

新竹市的情況更特殊,這是藍大於綠的選區,當年演八百壯士抗日影片的大名影星柯俊雄,和新竹市素無淵源,空降就選上立委。現任民進黨籍市長林智堅,是蔡英文視為青年從政的樣板,民調施政滿意度高,連任的看好度也不差。

可是,一直被視為青年創業家、創新科技者的「翟神」到新竹市演講時說,他願意當無黨籍市長候選人謝文進的創新科技顧問;他直指民進黨圖私利做了傷害台灣社會的事,且無能力為民謀福,呼籲大家用選票教訓民進黨。

台大教授李錫錕也挺謝文進,他說新竹市空有台灣矽谷之稱,卻沒有善用資源發展夜間經濟。期許謝當選市長能善用南寮漁港的娛樂產業價值,與台北聯手共創夜間經濟,24小時都能賺錢。

謝文進擔任議員、副議長、議長25年,交情多、人脈廣,能包容四方人才,也守信重諾;因看不慣當下的「飾政」浪擲風,臨老親征。國民黨前市長林政則、民進黨創黨議員鄭正宗都扛住黨紀處分的壓力,為他站台及拍片助選;鄭正宗本身在選議員連任,更從衣服上撕下綠色台灣黨徽挺謝,表示絕決,已不回頭。

這次新竹市長選舉有六人登記,以謝、林的拚面最受矚目,國民黨提名的前市長許明財則力守藍營版圖。在用選票教訓民進黨這條軸線上,謝、許競合,能否棄保,攸關成敗。民進黨一面放風林智堅選情穩,一面操作謝、許旗鼓相當,欲坐收漁利。

選民應投給民進黨的對手

相較於2014年的地方選舉,民進黨摧枯拉朽打垮國民黨,如今時移勢也易。民進黨完全執政後,持盈而驕,計利只求一黨利,求福但求黨羽福。國民黨當年推兩岸服、貨貿協議遇阻,尚屬為台灣推動經濟新局的進取政策;民進黨現在是專務壓制國民黨,立法擴權,搶位子、搶黨產,藉綠能產業培植扈從新貴,置孤島能源安穩於不顧。

今年選舉民進黨面臨的危殆,不是政黨鐘擺效應,也不是在野黨已振衰起弊;而是選民看出蔡英文政府對外失能擔不起、對內無能又霸政的反撲。

翟神說,他綜合最近以來的各種事件和意見,覺得他不應再只看熱鬧了;民進黨沒有能力為人民謀福祉,而為了私利所做傷害社會的事太多了。「我痛恨有人把我當白痴,我會支持這種人的對手。」

誠哉斯言,選民加油!

(作者係資深媒體人)

順天應人做環評

貴手高抬看分明

詹詹瑣言莫逗嘴

實事求是為生靈

行政院「環境保護署」副署長詹順貴於10月8日堅辭求去,這是繼「促進轉型正義委員會」副主委黃煌雄之後,短短三天之內又一去職的內閣閣員層級高官。當今的執政當局體制運作到底出了什麼問題?這恐怕不只是某個政權的興衰糾結,更且牽涉全體國民福祉的榮枯,值得社會各方一起冷靜省思。

今次所涉爭點,乃是關於「中油觀塘第三天然氣接收站」環境影響差異的評估,希能以此發電計畫,來替代更具爭議性的「深澳燃煤電廠」興建案,亦盼可以緩解環保團體的激烈抗爭。

問題是,這樣的經濟層面議題的行政操作,時間點正是在11月下旬「九合一選舉」即將到來之際,難免被輿論解讀為只是要「騙選票」的計謀而已。未來等選舉過去,又會有何變數產生,真的是令人難以預料!

民進黨在野的時候,向來振臂高喊「廢核能發電」、「造非核家園」的美麗口號;一旦執政了才發現當家的難處;也就是面對「電力如何穩定供應」的疑慮,究將如何確保,恐束手無策。主政者先前不惜拋掉幾千億價值的核能電廠不用,而今要再花費幾千億價值的風力發電竟無效;如此境況,對廣大人民到底要如何交代呢?

美國開國元勳傑佛遜總統有句名言:「政府的決策,往往是必須『兩害權其輕』,或者『兩利權其重』,而不可能是十全十美的。」如今台灣面臨「環境保護」與「電力供應」的兩難抉擇,主政者本該發揮智慧、理性客觀地去尋求最佳的答案、解方,始能造福百姓。否則,如果還只是小鼻子、小眼睛地為自己的選舉謀略算計,恐將捉襟見肘,終必難逃歷史的公正審判。

立足當下,回首來時路,觀乎詹順貴、黃煌雄的辭職風波,實則只是浩瀚政海的一抹漣漪罷了。廣大人民更要關切的是:寶島台灣內耗幾時休?

(作者係中華人權協會名譽理事長)