資深攝影家蔡明德,朋友口中暱稱的「蔡桑」,從事新聞攝影30多年,終於出版了第一本攝影集《人間現場:八○年代紀實攝影》。他說,沒有陳映真提攜,就沒有這本書。

《人間現場》收錄30多個新聞事件,從1984年「內湖垃圾山」到1993年「海上旅館」的逾百張照片,大部分是蔡桑在《人間》雜誌拍攝的結晶。定居花蓮的他特地於11月27日到台北開講30年前的人間故事。親友、同學、同事及慕名而來的讀者擠滿咖啡館,專心望著牆上一張張投影片。

最先躍入眼簾的是攝於1984年內湖垃圾山拾荒者的群相。據攝影集敍述,這是一座長約900公尺、高約60公尺,大約十幾層樓高的垃圾山。只看畫面,似乎就已聞到撲鼻而來的惡臭味。那麼,要拍下一群拾荒者追著垃圾車跑,等車停下來,迫不及待拿起刀子割破垃圾袋,爭搶裡面垃圾─且是攝影者滿意、編輯群認可的畫面,究竟要守候幾時幾日?按下快門剎那要屏息多久?望著眼前兩鬢飛霜的蔡桑,實在很難想像他當初是如何穿梭這座龐大的垃圾山頭。

「這是我在《人間》籌備期的第一個採訪,初始只顧拿鏡頭拍拾荒者身影,未料有人拿棍子威嚇說『撿垃圾已經夠苦了,還要被拍照嗎?』」蔡桑說他雖然讀新聞系,但當時對於處理拍攝者和被攝者之間的關係沒有什麼經驗,只知道若雙方有「距離」是拍不出好作品的。

有人的地方就有故事

為了克服被排斥,蔡桑有空就上山與拾荒者搏感情,幾次後才知道原來這些在山上挖寶的人,有從台東花蓮飄零到都市的阿美族同胞、更生人,還有協助家計的主婦及孩童。「垃圾山上的每個人皆有其生命故事,誠如大陳(辦公室的人都這麼稱呼陳映真)告訴我們的『有人生活的地方就有故事』。」

後來蔡明德播放拍攝的幻燈片給拾荒者觀賞,讓他們知道自己鏡頭下關懷的是「人」如何在垃圾山討生活。取得理解後,雙方距離拉近,蔡明德曾經與拾荒友人一起吃逾期的日本魚罐頭;並拍下「拾荒者將丟棄垃圾山國旗扶正迎風飄揚」照。試想,1984年還在戒嚴期,這種畫面是多大的禁忌!「大陳知道一旦登出來,可能會出事,所以不敢用那張照片。」這個垃圾山任務讓蔡明德有感,「大陳很保護我們,而且他給了我一顆關懷弱勢的心,以及一雙看社會的眼睛。」

1987年,蔡明德拍下新竹市李長榮化工廠排放廢水,污染水源,當地居民自力救濟的過程。照片中抗爭的主力是一群阿公阿嬤,他們搬來石頭封鎖工廠大門,並搭起帳篷輪流看守450天,終於迫使李長榮遷廠。這組作品記錄了全台第一個居民自力救濟成功的環保運動。蔡明德看著照片免不了感傷,圍堵工廠的阿公阿嬤幾乎皆已不在人世,但更讓人痛心的是,高雄在2014年發生的氣爆慘劇,罪魁禍首竟然就是號稱「要做環保模範生」的李長榮化工廠。

屠虎照竟被外媒盜用

紀實的攝影報導留住令人喟嘆的人間故事;同時,蔡明德也曾為不實的攝影報導動怒。1984年11月,蔡明德在台南白河鎮拍攝一頭威猛的孟加拉虎在眾目睽睽下被開膛破肚、肢解販售。屠虎照除了登在《人間雜誌》,也上了《亞洲週刊》英文版的封面。沒想到這張照片竟然在10年後的1993年,被美英兩國環保人士刊登在《紐約時報》及《英國郵報》上。前者,為募款捏造台灣仍有屠虎行為;後者,謊稱是該報記者冒著生命危險在台灣訪查的成果。這種盜用行為不僅侵犯了蔡明德的著作權,也讓很多人誤認台灣在1990年代仍有此野蠻行徑,幸得紀欣律師的幫忙去函兩大報抗議,對方才承認侵權,並道了歉。

《人間現場》用照片說出1980年代,在台灣發生卻被忽略或還不懂得關心的社會變動軌跡。記錄這些事件需要時間累積,不是一朝一夕可以完成。蔡明德感謝大陳給予《人間》記者充分的時間可以針對一個議題一直追蹤下去,這是一般媒體做不到的事。如湯英伸事件,蔡明德追到阿里山上採訪湯家人,還在湯家留宿,才有機會深入了解一個原住民在城市工作受到剝削,走上殺人悲劇的原委。

沒大陳就沒人間現場

回顧30年前,蔡明德剛自文化大學新聞系畢業,看著報紙找工作,沒想到竟然遇上陳映真親自面試。他替陳映真任職的醫學刊物拍照一年多後,陳映真提議辦一本以「人」為焦點,用圖片和文字說故事的報導雜誌。經過一年多的籌備,《人間》在1985年9月創刊,直到1989年因不堪虧損停刊,共出了47期。

1991年蔡明德進入《中國時報週刊》報導兩岸三地新聞,1995年調台中,直到2012年調回台北,2014年自《時報周刊》副總編輯職務退休。「我的故鄉在花蓮,老婆也在花蓮上班,退休後就回花蓮定居了。」

退休後,蔡明德在朋友的催促下,終於挑選以《人間》時期為主的百多張珍貴影像紀錄集結成書。「沒有大陳,就沒有《人間現場》。」蔡明德說,27年前,《人間》停刊時,陳映真告訴攝影記者「把底片都帶回家自己保管,或許以後會有用處。」27年後,蔡明德真的將之集結出書了。奈何,新書上市不久,就傳來陳映真病逝的消息。當夜,蔡桑無言,只將往事寄語高粱。12月1日,蔡桑在北京八寶山的陳映真告別式上,望著大陳最後一眼,還是寧靜。其實,《人間現場》已替蔡明德說出對陳映真的千言萬語了。

2016年12月11日,中國加入世界貿易組織(WTO)屆滿15年,中國的生產總值15年中整整擴大了48倍,成為僅次於美國的世界第二大經濟體。

2001年中國入世時進出口總額僅為0.51兆美元,2015年上升到3.96兆美元,約為入世前的8倍,超越美國,成為全球第一大貿易國。與此同時,中國還成為第一大利用外資國和第二大對外投資國。2001年中國實際GDP對全球的貢獻率為0.53%,2015年為24.8%。國際貨幣基金組織最新評估,全球經濟增長2016年只可能在3.1%左右,而中國的貢獻約為39%,實質上,中國對全球經濟增長的貢獻高於美國、歐盟和日本的總和。作為世界經濟體系的重要一員,中國在入世後的15年中,通過改革現存體系,為自己爭取更多的利益,也完善了現存體系。

貿易保護主義抬頭

然而,15年後的今天,全球化遇到阻力,貿易保護主義抬頭,更衝著中國而來。根據《中國加入WTO議定書》第15條規定,WTO成員應於中國入世滿15年時,終止對中國反傾銷的「替代國」作法,中國應自動獲得市場經濟地位,但期限已到,美國、歐盟和日本至今不承認中國的市場經濟地位。歐盟還正設法通過新的貿易規則來替代議定書第15條規定。美國總統當選人川普更揚言要退出WTO。

在這一複雜的形勢下,中國發出了堅定維護自由貿易的聲音。2016年11月20日,習近平在秘魯舉行的APEC第24次會議上表達了中國不僅不會對世界關起門來,反而會更加開放,堅定不移地引領經濟全球化進程的承諾。與此對比,川普於11月21日公布其上任百日之內將推動的政策,包括退出TPP,他稱那份協定對美國來說是一場潛在災難。

據Pew研究中心調查資料顯示,反對自由貿易已成為美國的民意主流。川普就是以反對全球化,特別是改變或退出美國現有貿易協定如北美貿易協定(NAFTA),並且扼殺籌備中的貿易協定如TPP和《跨大西洋貿易與投資夥伴關係協定》(TTIP)等競選政見勝選的。由於美國占TPP貿易區域GDP的60%,如美國不參與,TPP已名存實亡,TTIP也將胎死腹中。有人認為,缺少美國對國際經濟一體化的領導,將助長各國保護主義,並削弱那些希望保持經濟開放者的意願。

與此同時,中國做出了機敏的反應,藉此鼓勵有可能被川普一腳踢開的TPP夥伴國,跟中國一道建立《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)和亞太自貿區(FTAAP)。歐巴馬在APEC峰會上就曾說「他正在把全球經濟的鑰匙交給中國領導人」。

帶領世界降低貿易壁壘

中國是帶領世界繼續降低貿易壁壘的不二人選。秘魯和智利正在尋求加入中國倡議的貿易協定,亞洲地區的每一個經濟體都認為,自己的未來與中國有著更密切的聯繫。

中國需要繼續擴大G20的作用,爭取改變國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行(WB)的監管規則;中國也必須與其他國家合作,創建監管機構,為經濟全球化提供組織框架。「一帶一路」儘管是中國所倡議,但已經變成一個開放的多邊體制,而中國建立亞投行不是要另起爐灶,而是建設補充制度來彌補現存制度的不足。這些新體制只要是開放的,就自然可以和現存體制對接。過去的全球化追求商業競爭,現在中國提出了公平、開放、共建、共用、互利共贏、命運共同體等新理念,這是對世界經濟理論的重新構造。

可望主導第四波全球化

從歷史上來看,全球化就像接力賽跑一樣,從來就沒有停過。先是中國與東方文明通過古老的絲綢之路點亮了黑暗的西方,這是第一波全球化。接著是一個和西方國家通過地理上的大發現催醒了沉寂的美洲,通過工業革命擊潰了古老的東方傳統文明,這是第二波全球化。再接著是美國主導的全球化,這個全球化的體制包括WB、IMF、聯合國、WTO等,點亮了全世界,也喚醒了中國,這是第三波全球化。然而,發展到今天,世界各國的反全球化現象此起彼伏,貿易保護主義抬頭。川普公然反對全球化、要重新談判WTO,這給世界經濟帶來巨大的不確定性。此時中國若通過G20、RCEP、FTAAP、亞投行及「一帶一路」等新的國際多邊合作體制,積極推進全球治理轉型升級,必能主導第四波全球化。

(作者係美國紐約和統會前會長)

大陸最近正在積極推動政治改革,其中最受重視的是國家監察委員會的設置,對整體的打貪防腐、整肅官箴、推動廉政、強化善治任務影響至深,其內容如何?有那些積極影響?值得關注。

最近大陸中央電視台播放了八集紀錄片《永遠在路上》,主題是中共中央紀檢委和國務院監察部積極推動打貪防腐工作,成效驚人,到2016年10月為止,已查辦了將近100萬名官員。另據海外媒體報導,中共中央將進一步在頂層設置「國家監察委員會」,這是一項重大的制度化改革任務。

改革永遠在路上

大陸目前實施黨國體制(party-state system)。中共中央紀檢委得對黨員幹部進行紀律檢查,並實施「雙規」—涉案官員必須在規定的時間,到規定的地點報到並接受調查,這被視為一項實質性、且具威嚇性的準司法整飭行動。換言之,紀檢委對於反腐肅貪、改善官箴,有其重要功能。

相較之下,台灣監察院的具體權限卻不在肅貪防腐。依據現行法制,肅貪廉政工作係由法務部廉政署及調查局負主要責任,並由行政部門掌控,監察院無權督導指揮。監察院的主要職責在於糾正行政違失,監督施政績效,彈劾官員不法,並接受民眾陳情,以紓解民怨,促進善治(good governance)。

國家監察委員會的設置

大陸紀檢監察制度今後的改革方向,是在全國人大之下成立高階的國家監察委員會。在中共18大6中全會後,已經通過了《關於在北京市、山西省、浙江省開展國家監察體制改革試點方案》,先在上述三省市設立監察委,如改革試點成功,將進一步實現對公職人員的全面監察。

依據大陸憲法規定,全國人大是最高權力機關,人大常委會則是其日常機關。其具體職權包括釋憲權、立法權、人事任免權和監督權等。但長期以來,人大的權力行使卻局限在舉手通過立法、表決人事任命,審議政府工作報告等,往往被外界視為橡皮圖章。然而,這次研擬的政治改革方案,卻將使人大的監督權真正落實。監察權將從黨中央的紀檢委移向全國人大,而監督對象不再僅限於中共黨員,並擴及所有政府官員和相關人員。原先國務院的監察部,無權對高層黨政官員進行有效監督;新設立的監察委則將直接對各級權力機關進行全面監察。換言之,在原先的「一府兩院」(國務院、最高人民法院及最高人民檢察院)之外,增設一個高級別的「國家監察委員會」。

監察委一旦設立之後,全國人大將成為具實質意義的監察機構。這一改革將會對中共既成的權力體系帶來重大改變;它不但將推進國家治理、防腐肅貪、行政監督與善政問責等機制的進一步發展,而且將使監察機關從原先的行政體系獨立出來,由國務院之下的「行政監察」升格為人大體系的「國家監察」。兩者差別在於前者仍受行政權掌控;後者則隸屬國家最高權力機關,具獨立性、普遍性和超然地位。

然而,當監察機關超越了行政系統、提升至頂層位階之後,原先隸屬黨的紀律檢查委員會的具體職能是否將同步調整?還是仍將與監察委合署辦公?亦即維持過去的「一套人馬,兩塊牌子」,值得持續關注。

但重要的是,監察委今後將涵蓋整個國家體系,包括所有的黨政機關和公職人員,以及與公務相關的私人或民間機構,皆受其監督。這一改變,反映今後中共的黨國體制將進行更細微的權力分工,並強化內部制衡機制,以促進善治與廉政。而且在實際運作上將形成一個「另類的五權體制」,也就是:立法權(人大),行政權(國務院),司法權(法院),檢察權(檢察院),以及監察權(監察委)。這無疑是受到孫中山先生五權憲法理念的一部分影響。

五權體制的有機關係

孫中山先生的五權憲法強調行政、立法、司法、考試和監察這五權之間分工合作、有機互補,以促進萬能政府理念的落實。不同於西方國家強調權力分立、相互制衡的自由民主機制,五權憲法重視的是「人民有權、政府有能」。在權能區分的前提下,結合中國傳統的民本思想與西方的民主共和機制,一方面強調人民要掌握政治權利,運用代議民主(各級議會)與直接民權(選舉、罷免、創制、複決四權)等不同的民主手段,落實民意監督。另一方面,政府也要以民為本,充分發揮治理能力,在五權之間分工合作,形成有機的整體,為老百姓做好事、做實事,為民眾爭取最大的權益與福祉。

因之,不同於西方自由民主體制的「有限政府」思想,五權憲法強調的是結合民主與民本,由人民掌握「政權」(即政治權利),決定由誰來執政;而政府則負責「治權」,盡最大的可能為民眾謀福利。這不但不是「有限政府」,而且是以民為本、實施善治的大政府與強政府。

早在1990年代初,著名的美國戰略思想家福山(Francis Fukuyama)提出了「歷史的終結」(The End of History)的說法,他認為隨著蘇聯解體、東歐民主化,西方式的自由民主將獲得全面的勝利,而抱持大歷史觀的各種意識形態,如民族主義、社會主義等都將終結。但福山的預言顯然是錯誤的,川普這位白人種族主義者會當選美國總統,充分反映出自由民主體制內部正面臨族群紛爭、階級對立、國會分裂、零和博奕的嚴重困境。而稍早前,福山在新著《政治秩序和政治衰落:從工業革命到民主全球化》中,已修正了以往的觀點。他指出:自由民主政體或許必須被某種更好的制度取代;民主制度只不過是政治穩定的一個組成部分。在錯誤的情況下,民主制度也可能引發不穩定的因素。因為民主往往使政府面臨太多相互衝突的要求,從而侵蝕政府施展權威的能力。福山的核心論點是,一個政治秩序良好的社會需要三個構成要素:強而有力的國家(state)、法治(rule of law)和民主問責(democratic accountability),三者缺一不可。最重要的是把三者的順序擺對。民主並不是第一位,強而有力的國家和政府才是。

早在一百多年前,孫中山先生提出監察權獨立的理念,正是基於對西方民主國家中國會濫權、效能不彰的質疑,他強調要建設一個強而有力的政府,必須強化吏治、改善官箴,落實善治,並避免民意機構的過度濫權。換言之,五權憲法制度特別將監察權自立法權中劃分出來,讓獨立的監察院負責對政府官員的彈劾與糾舉,將不適任的官員淘汰出局;進一步,則透過審計權、糾正權與調查權的運作,監督政策實施與預算執行,藉以強化政府體質,促進施政績效,全面落實大有為強政府的理念。

監察權獨立運作的全球化

值得重視的是,從1980年代起,西方議會民主國家和經歷民主化、自由化改革的東歐、拉丁美洲等新興民主國家,紛紛仿效設立獨立的監察制度,其中包括:國會監察使(Parliamentary Ombudsman)、國家監察使(National Ombudsman)、審計長(Auditor General)、人權檢察官(Human Rights Prosecutor)和謢民官(People’s Protector)等不同機制。其中,有些國家進一步將監察權與審計權結合,和台灣監察院的制度設計相類,形成一體化的廉政、審計與督責機制。例如以色列在1971年設置「審計長兼監察使公署」、美國在2004年調整原先以審計為主的「審計總署」,擴大為全面監督政府的「政府督責總署」(Government Accountability Office)。迄今,已有超過170個國家和地區設立了獨立的監察制度。這些制度改革的具體經驗,對大陸目前推動的監察委制度,實有重要的參照意義。

如果監察權獨立運行的機制確實能在大陸積極運作,則首應將目前四個相關的機關,包括:中共中央紀檢委、國務院監察部、審計署及信訪辦加以整合,另納入肅貪和廉政機制,以構建一整套的監察、肅貪、審計與廉政體系。進一步,則應推動機構合併與改組,將各機關指揮體系統整,釐清權責,各司其職,以收整合與分工之效。此外,經過統合後的監察體系亦應建立起定期性的地方巡查機制,由高層的監察委員定期分赴全各地進行基層查訪,接受民眾陳情,並就地實情查訪,以掌握基層訊息,視情況需要迅予處置,藉以平抑冤屈、整飭官箴,保障人權,加速改革的步伐。如此一來,以監察委為主軸的制度改革,必將弊絕風清,提振民心,收立竿見影之效。

除此之外,我們還應特別強調五權憲法的有機關係與對國家發展的進步意義。中山先生強調,自古以來中國即有科舉取士、布衣卿相的傳統,這一傳統既有利於吸納民間的傑出人才、促進社會階層的上下流動,而且可避免濫權,導致朝政不舉、民不聊生。基於此,在建立共和,奠定自由民主體制的過程中,應將考試權自行政權中獨立出來,藉公平、公正的考選制度為國舉才,讓有意願參政的社會精英充分為政府所吸納,同時也要淘汰不適任的官員,以強化政府的治理能力,促進國家整體的新陳代謝。

人才晉用與促進善治

換言之,透過公平公正的考試制度建立起文官中立機制,以避免恩庇體系(patron-clientism)與分贓制(spoils system)的積弊。這不但將從根源處防貪反腐,而且會大幅強化文官體系的廉潔度和公正性,連帶的,也將樹立憲政法治的權威。基於此,政務官與常任文官無論在就任資格、職掌範圍及法定職權上均應嚴格區分,政務官得隨政治領導的異動而上台或去職,其任期較不固定;而常任文官則應保持中立、不偏不倚、長期專責公務,並受到公務員法制的充分保障。

如果充分體會到五權憲法的精神,在進行監察制度改革的同時,即應同步推動公務員體制的改革,全面晉用經過公平、公正、公開考選程序進入政府的公務員,則民眾對政府效能的信任感和國家施政的公平性,均將大幅提高。換言之,考試權獨立運作的理念若能落實在當今的大陸,則文官系統將成為執政機制穩定的核心力量。幹部制度(即「職官名單制」)則會因打開大門,吸收更多中下層出身的優秀精英;並淘汰其中一些學能不足或攀親帶故的職官儲備名單,大幅度的提昇施政績效;而以人才為本的功績制(merit system)將會取代裙帶關係(neptism)和朋黨政治(cronyism),形成人才晉用與績效鑑別的主要依據。這不但將積極促進社會中上下階級流動,有效開拓人才吸納管道,也將鼓舞更多優秀的精英和專才參與國家考選制度,加入政府執政的行列。這也是在成功打貪防腐之餘,另一項正面向、積極的建設性任務。

(作者係金門大學教授,第四屆監察委員)

「北方領土」是日本的說法,又稱「北方四島」,而俄國稱該地為南千島群島。「北方四島」位於太平洋西北部千島群島向南延伸的部分,總面積約5,004平方公里,包括國後島(俄稱庫納施爾島;面積1,490平方公里;現有人口7,916人)、擇捉島(俄稱伊土魯樸島;3,168;5,906人)、色丹島(俄稱施科坦島;251;3,006人)及齒舞群島(俄稱哈伯麥群島;95;只有俄國邊境警備隊)四個島。其東北邊為得撫島,西南邊是北海道,西邊是庫頁島(日本稱樺太)。

北方四島附近海域漁業資源豐富,也是俄羅斯遠東的重要門戶、牽制日本的戰略要地。該地歷史曲折複雜,數度易主。

17世紀,日本江戶幕府的松前藩支配著樺太、千島列島。18世紀中葉,俄國漁船開始頻繁前往千島群島,當地居民(原住民)都加入俄籍。而日本也在千島群島進行開發;1855年日俄兩國簽訂《日俄和親通好條約》(又稱下田條約),瓜分了千島群島,兩國約定以擇捉島與得撫島之間的海峽為界,海峽以南稱為南千島群島,即今之四島,歸日本所有。

不過,20世紀初,沙俄又占領包括北方四島在內的千島群島和薩哈林島(庫頁島)。1905年俄國在日俄戰爭中戰敗,沙俄被迫簽訂《樸茨茅斯條約》,將千島群島和南薩哈林島轉讓給日本。

1945年8月,美英為了請蘇聯對日宣戰,將當時日本所占的千島群島和庫頁島南半部讓給蘇聯,蘇聯因此有理由在戰後占據北方四島,也確實出兵將之占領。8月15日,日本宣布無條件投降,接受《波茨坦宣言》提出的條件。

1951年《舊金山和約》(蘇聯拒簽)規定日本放棄千島群島。但條文中沒有約定千島群島的範圍,往後日本就據此要求蘇聯及之後的俄羅斯歸還四島。

1955年,日、蘇開始談判「關係正常化」,蘇聯表示願意讓出齒舞、色丹,但日本表示「不能接受」,除非四島一併「交還」。1956年10月兩國簽訂《日蘇共同宣言》,恢復邦交,但就四島的領土主權問題,未達成任何協議。1960年,蘇聯宣布,日本拒絕蘇聯提出的解決領土爭端方案,等於放棄對爭議領土的主權要求。此後,日本歷任首相皆要求俄國歸還「北方領土」,但俄方始終認為那是二戰的結果,並無主權問題。

2010年11月1日,俄國總統梅德維杰夫首次登上南千島群島/北方四島視察,2012年7月3日、2015年8月22日再兩度以總理身分赴當地視察,日本都提出嚴重抗議。2016年8月,俄國國防部開始研究在南千島群島/北方四島駐軍;同年11月,據外媒報導,俄國已在擇捉、國後二島上部署岸防導彈。

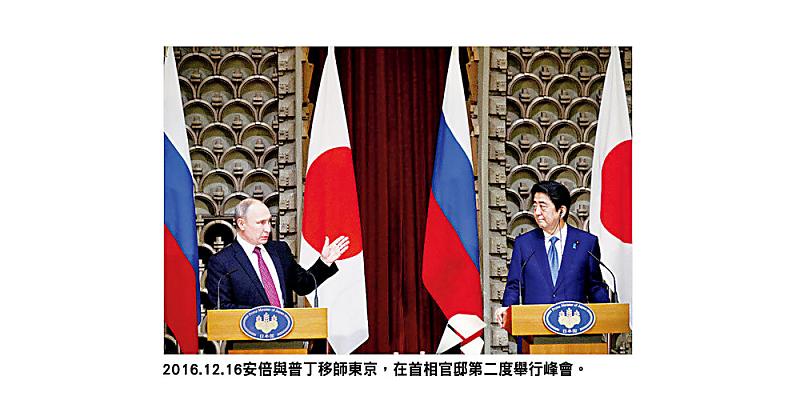

2016年12月中旬,俄總統普丁應邀訪問東京,與日相安倍二度會談,但雙方最終只同意就「北方四島」經濟活動展開協商,對於該四島的歸屬問題並無進展。

東京之行的意義

普丁12月15日抵達日本,進行為期兩天的正式訪問,這是自2014年俄羅斯兼併克里米亞引發西方制裁以來,俄國領導人首度訪問G7成員國,儘管受到華府反對,但未為東京所採納,因為川普對俄羅斯相當友善,這也許是安倍與普丁接近的原因之一。此外,日本擔心未來川普或將減少東亞軍力,更促使東京為抗衡中國,而加強與俄羅斯往來。

安倍去年兩度訪俄,希望藉由擴大經濟投資來換取俄羅斯歸還「北方四島」。在5月索赤峰會上,安倍提出用「新思維」改善俄日關係,即放棄堅持多年的政經不分離原則,改採取經濟合作與和約談判同時推動的方針。

安倍與普丁15日在安倍故鄉山口縣進行首度會談,次日雙方復在東京首相官邸續就「北方四島」爭議問題展開討論,最終同意就「北方四島」經濟活動展開協商,雙方並根據索赤峰會日方提出的「日俄經濟合作八項計畫」達成共識。普丁亦邀請安倍回訪俄羅斯,不過關於「北方四島」的歸還問題仍無明確進展,引起日本國內不滿聲浪。根據報導可知,在雙方有爭議的島嶼上啟動經濟活動,日本並將向俄羅斯投資及貸款3,000億日圓(約台幣811億元),自然會引起各方指責。

訪日前,普丁接見日本媒體,在提及俄日「北方四島」問題時,強調先發展經濟營造解決條件,並再度明確拒絕歸還四島。他表示,俄日間不存在領土問題,但俄方仍願就此展開討論,普丁同時警告,日本不要一上桌就談對「俄羅斯南千島群島」的主權,否則會關上進一步討論的大門。他還表示解決領土問題沒有時間表。

日積極推動經濟合作

近年來,由於中國大陸的軍事和經濟力量快速成長,對日本已構成極大威脅,因此日本開始拉攏中國周邊鄰國,企圖圍堵中國並抑止其快速擴張。安倍政府再度組閣以來,把推動俄日經濟合作、加速簽署和約、解決「北方四島」問題,作為其當務之急。所以儘管西方國家因烏克蘭危機和克里米亞問題對莫斯科進行制裁,但並未妨礙俄日兩國的接近。去年5月索赤峰會、9月海參崴東方經濟峰會,俄日兩國領導人均曾晤面,並就和約與領土爭議問題進行討論,日本提出共同開發俄遠東地區,企圖用經濟合作改變俄羅斯在四島問題上的態度,並阻止莫斯科進一步倒向北京。

能源價格暴跌和西方制裁,使俄羅斯經濟停滯不前,安倍想以利用經濟合作發展計畫推動俄日和約談判。安倍曾向普丁提出「與俄羅斯經濟合作計畫」八大項,協助俄遠東地區的經濟開發,使其未來成為向亞太國家出口的基地,此舉不僅可增加俄羅斯工業的多樣化和效率,並可提供就業機會,達到雙贏的目標。安倍並特設「俄羅斯經濟領域合作大臣」職位,由內閣經濟產業大臣世耕弘成擔任,以示其慎重。普丁對此構想極表歡迎。

不過,普丁認為俄日經濟合作不能作為兩國領土交易的條件,只表示如果俄日關係能達到過去俄中解決邊界問題的互信程度,俄日就能在所謂領土爭議的問題上達到「妥協」。但普丁從未講明「妥協」內容。

東京認為,兩國和約與四島問題有關,但俄方卻認為兩者無關。日本主張,根據1855年俄日通商與邊界條約(即下田條約)的規定,「北方四島」應屬於日本,但俄羅斯認為由於二次大戰戰爭的結果,改變了這些島嶼的法律地位,這些島嶼應歸俄羅斯所有,而且完全符合國際法。最近俄羅斯對四島的控制正告加強,包括基礎建設和各項防禦措施,日方認為莫斯科似無歸還四島的跡象。

日本朝野的疑慮

安倍一再表示,他與普丁均同意,為尋求解決領土爭議的「雙贏」方法而努力,但日本官員多持懷疑態度,他們認為這種雙贏方法在「北方四島」不太可能存在。日本媒體更斷言,兩國領袖所稱在「北方四島」上進行經濟合作絕無可能,因為如此一來,就間接承認了俄羅斯在爭執島嶼上的主權地位。日本媒體指,普丁並未對和約做出任何妥協,但安倍卻拼命對普丁下注。日本官員認為,此次普丁訪日,關於「北方四島」問題的談判,俄日的重點和訴求不一,東京主要是要求領土的歸還,但莫斯科的重點卻在於經濟合作。

在去年11月祕魯APEC峰會上,俄日討論領土歸還問題時,雙方提議在爭議各島上進行經濟合作,然而日本內閣官房長官菅義偉卻持反對意見,他表示,如此就表示日本默認俄羅斯對四島的主權,因此他主張日本對各島的主權不變,俄方應先歸還四島再簽和約。但岸田外相卻認為,雙方可先進行經濟方面的活動,並不影響各島的法律地位。俄科學院遠東研究所日本研究中心主任基斯塔諾夫(ÂàëåðèéÎ. Êèñòàíîâ)指出,雙方在四島進行經濟合作的構想,其實早在蘇聯時代便已提出,葉爾欽總統時曾多次提及,惟為東京所拒絕,因為日方擔心此舉或將成為日本承認俄國在四島擁有主權的依據,過去曾有日本商人有意與「北方四島」進行經濟聯繫,亦都被東京所否決。

然而,就在普丁總統前往東京,並就「北方四島」問題尋求解決之道的前夕,俄國軍方卻在擇捉、國後二島部署新型陸基反艦導彈,此事立即引起日本政府的嚴重關切。不過,安倍對此事反應極其慎重,他向國會表示,已透過外交管道向俄羅斯表示遺憾。岸田外相亦稱,已向俄方提出抗議,並將持續審慎觀察。曾任俄外交部發言人的札哈洛娃(ÌàðèÿÂ. Çàõàðîâà)卻表示:在該地部署新型導彈是加強國防安全所必需,她並強調「南千島群島」為俄羅斯不可分割的領土。毫無疑問,俄日和約及爭議領土的談判恐怕還夜長夢多。

結語

俄國遠東研究所日本研究中心主任基斯塔諾夫認為,此次普丁東京行,俄日兩國經濟往來也許較過去會更積極一些,但兩國關係並未全面提升,因為雙方在領土爭議問題上沒有太大進展;日本在西方對俄羅斯進行經濟制裁及石油價格大跌之際,向俄羅斯釋出善意,希望莫斯科在領土問題上做出一些妥協,該目標並未達成,因此對安倍爭取連任不會有幫助。

安倍特別設置「俄羅斯經濟領域合作大臣」職位,但俄羅斯一向負責俄日經濟合作事宜的經濟部長烏留卡耶夫(ÀëåêñåéÓëþêàåâ)最近突遭逮捕,或許說明了俄羅斯國內反對讓步的保守勢力抬頭。而且,就在普丁訪日前夕,俄國軍方在爭議島嶼上部署反艦導彈,更證明此一事實。至於歐巴馬政府對安倍接近俄羅斯極為不滿,認為他違反了西方對俄經濟政治制裁政策,不過歐巴馬即將下台,上任後的川普會如何看待俄日關係,又是另一回事了。

(作者係前駐俄羅斯資深外交官)

安倍是戰後日本最活躍於國際舞台的首相,無往不利,不過,在美國大選或對俄關係上,卻也連續站錯邊、踢鐵板,但至今仍看不出他有學到教訓而修正態度的跡象。

日本首相安倍晉三的內政、經濟表現平平,而外交則是他著力最多、也最有興趣的政績重點,他自創了「俯瞰地球儀外交」,跑過的國家數及里程遠遠超過歷代首相,但他這最得意的強項,近來卻屢困淺灘,進退失據。

連遭英、美挫傷

首先是英國脫歐。2016年6月英國公投前,安倍5月下旬在東京的G7峰會中,刻意跟各國領導人呼籲支持國際自由貿易秩序,間接聲援英國的「留歐派」。導致英國確定要脫歐後,日本上下陷入一陣恐慌。英國是日本對外投資的第二大國(僅次於美國),金額高達152億美元,有1,000多家企業在英國投資,英國脫歐對日本影響肯定不小。

驚魂甫定,又遇上川普當選美國總統。過去日本人的口頭禪是,日本與美國在人權、自由、民主、法治具有共同的價值觀,但美國2016年大選期間,庸俗、性別與種族歧視言論紛紛出籠,大多出自川普陣營,堪稱史上水平最低的總統大選,日本的評論也就不再說「共同的價值觀」之類的話了。

選後,安倍急忙求見川普;日本大亨、軟體銀行集團社長孫正義宣布投資美國500億美元,為美創造5萬個職缺,博得川普歡心召見。當日本官民回神努力攀附川普之際,川普打破中美建交(台美斷交)後的常規,與蔡英文通電話並挑釁「一中原則」,引發熱議。事實上,安倍自認為他才是國際間「包圍中國網」的做手,2016年8月內閣重組,安倍提拔了胞弟岸信夫為外務副大臣,就是企圖拓展、提升對台關係,打開台灣進口核災區食品的大門。

日本外交一向嗅覺靈敏,快速見風轉舵。1972年2月尼克森、季辛吉赴北京訪問,並與大陸簽訂「上海公報」,同年9月日本田中政府就超前美國,搶先與北京建交、與台北斷交。但這次「川英通話」後,日本並未立即與川普唱和、搧風點火,這固然是日本不敢在此時刺激大陸,更重要的因素則是,川普也讓日本受傷不輕。

與美主導TPP受傷不輕

為和美國主導TPP,日本在國內動用一切資源配合。眾議院先於11月10日通過TPP批准案及相關法案,參議院也在12月9日通過,完成了國內的立法批准程序。可是,川普至今未改要退出TPP的口徑,日本很可能白忙一場固不用說,未來究竟是要取代美國,還是任其半途而廢,也陷入騎虎難下。

2015年底,安倍好不容易與南韓朴槿惠政府在慰安婦問題上達成協議,同意撥款10億日圓給韓國的基金會,作為對慰安婦的賠償、道歉,南韓則允諾設法撤除民間設在首爾日本大使館前的慰安婦少女像。迄今,日本已撥款,但少女像因反對聲浪大尚未撤走。2016年11月30日,日韓簽了「軍事情報蓋括保護協定」,然而,朴槿惠深陷「閨密門」醜聞案遭彈劾、停止總統職權,情報合作遂懸在半空中。連日本準備許久、原預定12月19日要舉行的中日韓三國領導人峰會也延期了。

普丁對領土問題強硬

本來俄羅斯總統普丁12月15-16訪日,是安倍走出外交低潮的好機會。只是,普丁技高一籌,關於「北方領土」(又稱北方四島,俄稱南千島群島)的主權問題,他在出發前就表明「那是另一回事」,拒談。安倍與普丁見面時,就四島的漁業、觀光、醫療等領域達成「以特別的制度進行共同經濟活動」、「推動8項經濟合作計畫」、日本提供俄國「3,000億日圓融資」協議,俄國則准許前島民無需簽證可入境四島更多地點,同時簡化現行出入手續。但日本最關心的領土主權問題卻毫無進展。

之前,日本對改善與俄國關係一向投鼠忌器,害怕會得罪因克里米亞問題對俄採取經濟制裁的美歐國家,現在頗欣賞普丁的川普當選美國總統,川普又挑選了普丁的好友、埃克森美孚石油執行長提勒森(Rex Tillerson)擔任國務卿,使安倍的後顧之憂去掉大半。可是,沒想到普丁對北方領土問題很強硬,吃軟怕硬的安倍也沒轍了。

安倍的「反中」戰略根深蒂固,即將就任的川普對日本不見得會好,這應該是安倍調整對中國態度的好契機,很可惜,至今還看不出有此跡象。12月27日安倍到夏威夷,與歐巴馬一起造訪日本掀起太平洋戰爭的起點─珍珠港,兩人在世人面前,特別是川普眼前,再度上演了「敵人變緊密盟國」橋段,可見安倍並沒有從TPP事上學到教訓。

(作者係本刊主筆)

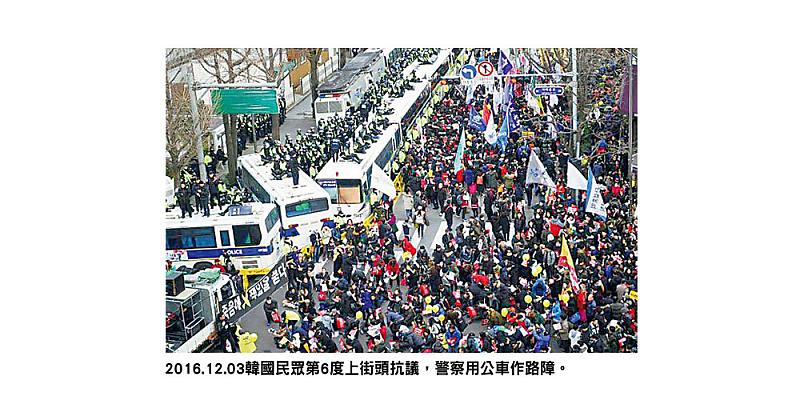

朴槿惠與崔順實「勾結」,違憲、違法,胡作非為,把整個韓國搞垮。2017年上半年,無論是憲法裁判所釋憲或司法程序都要告一段落,屆時朴槿惠的命運會一一揭曉。

2016年12月9日,韓國總統朴槿惠因「崔順實案」遭到國會彈劾,立即停止了總統權力,一人留在青瓦台官邸迄今。全球都在關注是一回事,連一向不與朴槿惠往來的蔡英文也特別關注事態發展,這就令人十分好奇,不得不去一探究竟。

蔡英文與朴有不少相似點

依筆者所見,朴槿惠與蔡英文幾乎是一個模子。首先,目前,韓、台政局陷入混亂,都是朴槿惠和蔡英文所造成。朴槿惠分別於2004年第17屆和2012年第19屆國會議員選舉中帶領自己所屬政黨大勝,被封為「選舉女王」,自此表現傲慢,不知謙卑。而從立法院處理「一例一休」,以及黨產委員會的霸道,台灣人民也充分目睹蔡英文的傲慢。

其次,朴槿惠和蔡英文都有「違憲、違法」的共同點。

朴槿惠認為「我是總統」,未把當時競選對手文在寅的「48%」得票率放在眼裏,甚至在國政上根本未尊重或反應少數人的意見及政策優先順序錯亂。蔡英文以選舉政見為由,推出一堆菜餚上桌,司法改革、同性婚姻等,卻無能解決與台灣經濟息息相關的兩岸問題。

在朴槿惠與蔡英文同病相憐的情況下,民進黨和蔡英文自然對韓國燭光示威如何拉下朴槿惠的過程緊繃神經,惟恐火災漫延至自己頭上。朴槿惠不顧韓國選民的下台要求,死抱總統5年任期,不願意提前一鞠躬下台。

罷免已倒數計時

南韓憲法裁判所對國會彈劾朴槿惠案已進入實際審核作業,快馬加鞭,預料3月前就會有結果出爐,朴槿惠依法被罷免。但韓國人民迫不及待,幾近窒息,已8週來不斷以示威施壓方式,希望提早看到朴槿惠下台。不幸,在此際又有一把烈火點燃。

12月16日,朴槿惠的「辯護律師團」應憲法裁判所之要求,提出A4紙24頁答辯書時,全面否認有違憲、違法之情事,並與閨密崔順實及親信安鍾範等人切割,這些人犯法「與我無關」。讓韓國人聽了再次火冒三丈,各界一致砲轟朴槿惠脫離現實,不知民心疾苦。

下屆總統候選人文在寅、安哲秀等人也立刻喊話,彈劾案如果遭憲法裁判所駁回,只有「人民革命」一途。看來,不僅朴槿惠不惜一戰,反對黨和韓國人民也要決一死戰。

惟自韓國政治情勢變化態勢來觀,這場歷史戰役勝負早已明鏡高懸。先從朴槿惠幾番道歉,已承認私下得到崔順實的協助及承諾3月下台、6月舉行總統選舉之政治日程等「承諾」下,倘朴槿惠還寄望由憲法裁判所「反敗為勝」,恐怕面臨的不是和平燭光示威,而是更嚴峻的「人民革命」。

或許朴槿惠對目前憲法裁判所9位裁判官有所期待,誤判會對自己有利。例如:3位由總統任命、3位由大法院長任命,另3位則由國會任命。其中,又分為右、中、左三派,因此,現實上要得到6名裁判官的支持彈劾,不無有變數的可能性。

然而,從正在進行中的國會崔順實案證聽證會和「特偵組」的調查證據來分析,擺在朴槿惠眼前的卻無一不是「炸彈」級。

8大企業主、梨花女子大學校長、總統主治醫師及高永泰等人證詞顯示,如果幕後老闆不是朴槿惠,崔順實醜聞只是一件單純「利用總統之名在外招搖撞騙」案,根本不會搞成如此「轟轟烈烈」,幾至癱瘓政府正常運作。韓國選民莫不期盼早日結束社會混亂,回歸正常。

往日朋友屬下並不相挺

12月19日首爾中央地方法院回應選民,馬上舉行第一次開庭,其間一直以恐慌病症為由數度拒絕檢方調查的崔順實首度露面表示,願意誠實面對司法審判。據崔順實的律師透露,崔順實只不過提供意見而已,壟斷國政責任應由總統扛起。親信、青瓦台秘書鄭浩成和首席安鍾範都異口同聲指出:均依照總統指示辦理。往日的朋友與屬下如今在法律面前都成了「敵人」,讓朴槿惠情何以堪。

據悉,朴槿惠正關在青瓦台官邸,專心研擬如何因應憲法裁判所的最後一里路,希望能保住被罷免的命運,雖為時已遲,但現在她才體會為什麼要「流血淚」的真意。韓國人諷刺地回應朴槿惠,真正「流血淚」的是人民。

朴槿惠自己帶頭違憲、違法流淚是一回事,但作為總統,本來不該讓人民憤怒、拭淚。這門朴槿惠主編的「女總統受難記」教科書,或許對蔡英文來說,是一本免費送來的新年禮物。

(作者係韓國昌信大學榮譽教授)

成立於1988年的婦女救援基金會自1992年起展開慰安婦調查至今,除了照顧阿嬤身心,保存阿嬤生命故事,還伴隨阿嬷飛到日本,控訴日本政府。25年來,婦援會不因挫折改初衷,堅持日本政府應恢復阿嬤的名譽與尊嚴。

有關慰安婦阿嬤的故事,對現代年輕人來講,也許是一段近乎空白的歷史。但在二次大戰期間,台灣至少有2,000名、年齡14至30歲的無辜女性被誘騙、被劫持、被徵召、被強迫,被送到全台各地或者東南亞為日軍提供性服務,當日本軍人的性奴隸。她們忍受幾個月甚至好幾年,不但肉體要挨赤裸裸的暴力侵襲,精神上因被當作洩慾工具而備感屈辱。

慰安罪行始於1932年

長期從事戰後日本研究的高木健一律師的著作資料指出,日本製造的從軍慰安婦罪行始於1932年,當時侵華日軍在上海屢屢發生強姦事件,日方便找來慰安婦,並安排她們每人每天至少要應付20多個士兵。這些慰安婦在日軍眼中就像軍需品,一旦染上性病便被遺棄,有些被殺害。

隨著二戰結束,有些慰安婦倖存者回到台灣,但不代表苦盡甘來。多數人畏於社會保守的貞操觀念而選擇噤聲,有些人因為無法得到家人諒解而自殺,有些人結了婚,但因過去頻繁的性行為罹患疾病無法生育致婚姻不順。

這段歷史到1990年代才浮上檯面受到重視,只不過此時這群受害者已是白髮斑斑的阿嬤了。

1992年,婦援會開始致力於慰安婦平反、認證與相關歷史的保留、挖掘工作,並在1999年向東京地方法院遞訴狀控告日本政府,可惜2002年東京地院一審敗訴、2004年東京高等法院二審敗訴、2005年東京最高法院三審敗訴定讞。雖然遭遇挫敗,婦援會依然持續投入療癒阿嬤身心,帶阿嬤錄唱片、跟馬英九總統見面等等。

婦援會同時聯合南韓、菲律賓等慰安婦團體,要求日本道歉賠償。2016年5月,與韓國、大陸等14個公民團體,共同組成「慰安婦歷史檔案列入世界記憶名錄」(Memory of the World Register)計畫,正式向聯合國教科文組織(UNESCO)提出申請,希望透過該計畫,保存慰安婦受害歷史、倖存者的生命經驗。

台灣只剩三位倖存者

經過婦援會認證的阿嬤共有58位,另有一位還來不及完成認證手續即過世。目前僅剩3位倖存者在世,平均年齡逾90歲。

多數阿嬤不願意公開身分,25年前出來抗議的4名阿嬤就是坐在一塊大黑布幔後面,用顫抖的聲音說出當年的錐心之苦。後來有較多位阿嬤願意出面控訴日本、坦承當過慰安婦,2016年初離世的小桃阿嬤便是其中一位。

小桃阿嬤出生於1922年,在上學途中被日軍攔下說要載她去學校,她雖然害怕卻不敢違抗,結果一路被送到印度洋上的安達曼群島。從一個女學生變成慰安婦,她曾經痛苦到喝消毒水自殺三次未遂。1945年戰爭結束回到台灣,親人卻冷眼冷語,「我們家沒有你這種臭賤女人」,然後把她的皮箱扔出家門。她曾經結婚,但因無法生育被迫離婚。晚年獨居屏東,靠賣椰子維生。小桃阿嬤為慰安婦議題站出來抗議時,已是70多歲的老婦人了。

仍健在的92歲蓮花阿嬤說,她原本在南港的草繩廠工作,19歲被騙去菲律賓當慰安婦。

已過世的雷春芳阿嬤的女兒高秀珠表示,「媽媽本來在日軍的分駐所做洗衣打掃工作,後來被告知『從現在開始不能回去』,從那時起媽媽就被強迫做慰安婦。」高秀珠還透露,「媽媽有時候晚上做惡夢,夢到被日本軍打。她含淚說出往事後,還問我會不會瞧不起她?」

在這些故事被揭露後,台灣社會居然還有「慰安婦是自願的」言論。2001年企業家許文龍說「當慰安婦是為了出人頭地」,行政院長林全也曾說過「慰安婦有自願有被迫,都有可能」。

其實,聯合國人權委員會在1995年已明定慰安婦屬於軍事性奴隸,是戰爭罪行。誠如小桃阿嬤生前所說,「我就是證人,我在這裡。」

2015年,日相安倍晉三曾向韓國道歉並撥款10億日圓,由韓國人自己成立慰安婦受害人救助基金。

蓮花阿嬤在阿嬤家開館儀式上被問,對於日本賠償慰安婦問題有什麼想法時,她說「我年紀已經這麼大,身體又不好,恐怕等不到日本回應的那一天了。」高秀珠說,「媽媽臨終時交代我,一定要我替她討回公道。」

在替阿嬤爭取公道與尊嚴前,必須先認識這段歷史,只有當她們的故事被理解、被記得,她們的犧牲與勇敢發聲才有價值,歷史才能還給她們一個公道。

2016年12月10日,由婦女救援基金會經過12年的努力,建立的全台第一所以慰安婦運動為基礎,結合女性培力與反性別暴力等多功能的「阿嬤家—和平與女性人權館」(AMA MUSEUM),終於開幕了。

阿嬤家坐落於大稻埕迪化街一段256號,是一棟屋齡95年、十分典雅的「二進」(亦即有前後兩棟)式二樓建築。開幕式當天,包括文化部長鄭麗君、婦援會董事長黃淑玲、執行長康淑華,及目前仍健在的慰安婦倖存者之一的92歲陳蓮花阿嬤、已過世的雷春芳阿嬤的女兒高秀珠、曾受迫在新竹空軍基地當慰安婦的86歲韓國李容洙阿嬤,還有大陸慰安婦歷史博物館館長蘇智良等皆應邀出席,共同見證歷史性的一刻。

遺憾小桃嬤沒看到新家

婦援會從1992年展開慰安婦調查及對日求償工作以來,至今已陪伴阿嬤25年,其間為保存相關的珍貴史料,更自2004年開始找尋場地,希望能有一個紀念館,典藏及展示這些文物資產,終於在辛苦12年後實現夢想。黃淑玲在開幕儀式上,即嚴肅、緬懷地抬起頭望著藍天,「跟天上阿嬤說,我們開館了。」

放眼各國皆早有以女性生命為主題的博物館,像是荷蘭有安妮之家、韓國有戰爭與女性人權館、日本有女性戰爭與和平資料館、大陸也有慰安婦歷史博物館等。台灣在有了阿嬤家之後,對內,總算有個管道讓大家對慰安婦史實有正確了解,進而可透過展覽、活動、教育宣導提升人們對於性別正義的關心與省思;對外,也可做為國際交流平台。康淑華於開幕式致詞時即在日本、韓國、美國等長期關懷阿嬤的友人面前,再次呼籲日本政府,應向台灣慰安婦受害者正式道歉及給予精神及經濟賠償。

阿嬤家開館是喜事,康淑華卻掩不住感傷。遺憾94歲小桃阿嬤2016年初因為肺炎引起併發症不幸去世,來不及看到新家;難過59位阿嬤現在只剩3位,只有蓮花阿嬤能到場見證。而且「一路走來,不乏挫敗。」康淑華細數12年來的重重困難,首先如場地。籌建過程中,公部門曾經允諾協助尋找場地,可惜無疾而終,後來才於2015年11月在大稻埕找到合適的建築。

然而有了空間,又面臨經費來源的考驗。對婦援會這樣一個中型的民間團體來說,要負責興建、獨立經營這樣一個場館,經費是很大的負擔。

募資艱辛終於開館

為了籌措經費,婦援會於2016年3月8日在flying V募資平台上發起阿嬤家的開館資金募款計畫,經過兩個月集資共得到來自789位民眾的123萬元捐款。然而第一年營運費用就要1200萬元、第二年要800萬元。除募集到的123萬元,加上文化部補助的380萬元、「阿嬤家─女性培力公益信託基金」捐贈的80萬元,以及來自海外的愛心捐款,仍有資金缺口,婦援會乃在開館前一周,12月3日下午,在客家文化中心劇場,舉辦了一場慈善募款演唱會。

這場演唱會由陳淑麗主持,馬英九前總統及婦援會創會董事長沈美真、前董事長葉毓蘭等人到場相挺,另有許多藝人共襄義舉:大提琴家鄭雅云和黃名吟演奏《望春風》等多首屬於阿嬤時代的作品、知名歌手韋禮安演唱三首歌曲,李翊君在女兒王敏淳長笛伴奏下獻唱《心肝寶貝》,以及「原聲合唱團」40多名原住民小朋友分別以布農族語和國語,唱出純真優美的歌聲。

在義賣方面,婦援會挑選了阿嬤的藝術創作製作成「阿嬤心底夢」和「阿嬤故事袋」限量復刻畫套組,以及由婦援會董事廖英智提供的銅雕與油畫進行拍賣。馬英九及多位與會者當場認購了阿嬤的復刻畫作,葉毓蘭也代表新黨及友人認購了兩件義賣品。與會的蓮花阿嬤十分感動,堅持上台跟大家說謝謝。

蘆葦象徵阿嬤堅韌生命

阿嬤家由十禾設計團隊負責設計,整體意象以「蘆葦」為主,代表阿嬤溫柔堅韌,折不斷的生命力。康淑華指出,婦援會收藏阿嬤的影音書籍等相關資料有5,000多件、慰安婦運動、阿嬤的個人物件、身心工作坊作品700多件。「要如何在有限空間收容這些文物,又要讓軟硬體設備與老房子原有特色相融合,對設計師是個大考驗。」

而十禾設計主持人、建築師吳聲明運用了許多巧思設計,如串連展場的「扶手」。吳聲明透露,「我看阿嬤都會隨身帶一把傘,可以當拐杖拄著走也可以遮陽擋雨,於是想到用『扶手』象徵牽著阿嬤的手,陪伴阿嬤。」他建議參觀者沿著扶手動線走,即可很清楚看完各個展區,從而認識阿嬤的過去、現在及未來。

走進阿嬤家,首先看到的是咖啡館。康淑華希望,「能吸引大稻埕逛街人潮入館參觀,也有收入來源支持阿嬤家的運作。」咖啡館內有一面溫暖的黃銅牆,吳聲明表示,「銅不會隨時間生銹,而且隨著時間氧化,色澤愈來愈深愈漂亮,猶如阿嬤堅毅的精神,永遠留在大家心中。」

看似完整的牆面竟然可以打開,裡面暗藏商品展示區,「就像阿嬤深藏內心的祕密,直到多年後才被知曉。」展示區把阿嬤的作品開發為生活應用小物如環保袋,提供民眾選購。康淑華希望未來有機會,邀請更多年輕設計師一起加入開發阿嬤的商品。

沿著咖啡館往內走,會先穿過一條長廊,牆壁上掛滿阿嬤們的各種生活照。長廊盡頭即是常設展區之一。透過展板、影音資料、歷史文獻及物件等不同方式,展出當年日本軍要在台灣招募慰安婦的電報、受害女性被送到海外時的渡航證、慰安所使用的「突擊一號」保險套等歷史文件。

再沿著動線走上二樓,還可以看到展場中的互動式大型螢幕,點進去,就能看到全球各地不同時期發生的戰爭性暴力事件說明。

超越創傷激發前行力量

二樓也有一個長廊,設置名為「蘆葦之歌長廊」的裝置藝術,以2千多根象徵蘆葦的透明空管和59盞金屬燈,代表2千多位不知身分,以及59位已知姓名的阿嬤,金屬燈刻上阿嬤的名字,只要把手掌伸到金屬燈下,阿嬤的名字就會透過光影,投射在掌心,極有創意又感動人心。

穿過「蘆葦之歌」往前走是一處提供舉辦特展的場地。開館的第一檔特展是宛女阿嬤生前創作的12幅畫作。此空間未來將舉辦各種論壇、演講、工作坊等活動;另有小型的書房,由「女書店」提供了400多本女性書籍讓民眾自由閱讀。三樓頂有一小閣樓是育成辦公室,放有軟硬體設備,作為想自行創業的婦女或新創團隊的共用辦公室(co-working space)。

開幕當天,蓮花阿嬤在家人和康淑華陪同下,走過「蘆葦之歌長廊」時,看著自己的名字透過光影折射映照在掌心,露出驚喜的表情;過世阿嬤家屬高秀珠也感慨,「沒想到阿嬤家建置得這麼完美,若媽媽還在,一定會很高興。」

「幸好還有阿嬤在世時,我們就能把這個館建起來,留下阿嬤精彩的身影故事,讓台灣不會因阿嬤的消失而遺忘婦安慰議題。」康淑華寄望,「阿嬤家不只是記憶歷史,更希望超越創傷,激發每個人往前行的力量。」

毛鑄倫1947年出生,籍貫山東省泰安縣,1949年跟隨父母來台。先後就讀於台北市中正國小、建國中學(初中)、師大附中(高中),政治大學歷史系第一屆畢業,再進入該校東亞研究所,取得碩士學位,並曾至紐約哥倫比亞大學政治系訪問研究。

1970-71年之交,在政大讀書期間即參與保釣運動及投稿《中華雜誌》。畢業後,歷任教育部「大學中國大陸研究課程」執行秘書,中興大學法商學院講師,《中國時報》大陸新聞中心主任、國際新聞中心總核稿、主筆。1993年至95年出任中國統一聯盟第6、7屆主席。

1991年至1994年間,毛鑄倫與父親毛登沂捐款給家鄉泰安縣檔案館出版《泰山叢書》、《泰山歷史研究》等文獻,也捐款整修了新泰市境內的「和聖柳下惠古墓」。父子關注桑梓文化的義舉,在山東泰安一時傳為佳話。

毛鑄倫已從台北大學教職退休,現為《海峽評論》副總編輯、《觀察》主筆。著有:《思考與詮釋》(2001)、《辨識、確認與抵抗》(2007)、《中國崛起與台海兩岸》(2011),另編有《前進大陸實用手冊》、《「一國兩制」漫談》、《人格的自由與學問的尊嚴:中國當代民族主義思想家胡秋原先生逝世周年紀念文集》等。

李問:您是資深媒體人,早年曾擔任《中國時報》(《中時》)大陸新聞中心主任,請問您在1970、80變動的年代,第一線報導大陸新聞,有什麼體驗和心得?

毛答:我大學唸歷史系,一年級就感到失望,但那時大陸爆發「文革」,開始關注大陸事務,大三研讀鄭學稼所寫的《中共興亡史》,同時修了王建民開的〈中國近代史專題〉,下學期全在講中共,他是台灣首位寫中共專書的教授,其《中國共產黨史稿》運用了陳誠「石叟資料室」的材料,引發我研究大陸問題的興趣,大四決定考政大東亞研究所,當時是台灣唯一研究中共問題的機構。

由於大學、研究所就經常投稿《中華雜誌》,出社會未久又在中興大學法商學院教書,很快《中時》就來與我接觸,那時文革剛結束,大陸邁入新階段,余紀忠很有眼光,想強化大陸方面的報導。

《中時》的大陸資料室、大陸新聞中心是在我手上成立的,我負責新聞的選擇、評論、報導,工作確實很有挑戰。1978年大陸決定改革開放,與台灣、美國、蘇聯的關係發生劇烈變化,我每天拼命寫、研究所發生的事情,跑在大陸方面訊息的尖端。

1989年天安門事件發生後,我去大陸探訪真相,目睹耳聞,總感覺與台灣當局、西方媒體所宣傳的有很大距離,我決定再也不要聽反共的那一套了。

講白了,天安門事件就是美國等西方勢力要整大陸。其實,中共掃除了帝國主義對中國的荼毒後,就想努力改善人民的生活。而當社會某些人先富起來的過程中,往往會發生官僚系統鈍化、分配不均的情形,也難免引起社會動盪和不滿。過去中國歷朝晚期的崩潰就是這樣,但以前朝代輪替是中國自己內部的事,現在則有外國勢力介入,灌輸國人特別是知識分子或年輕人一堆普世價值、人權、多黨民主等觀念,有時也會給些經濟好處,企圖達到他們想「和平演變中國」的目的。台灣目前也充斥著這種「假希望」,極可能因此毀掉台灣的前途。

問:您長期主持《中華雜誌》的編務,請談談您與該雜誌的淵源、對胡秋原先生的印象,以及雜誌創刊、停刊的史末。

答:《中華雜誌》1963年8月創刊時,胡秋原先生就以「人格尊嚴、學問尊嚴、民族尊嚴」勉勵國人,追求民族大團結,創造中國人新文化,一直到1992年8月停刊的30年間,皆一以貫之。他也勸誡我們不要直接對抗政府,要保存實力,此一持論對王曉波、陳映真是頗有助益的,避免了他們付出更大的代價。

我接觸《中華雜誌》很早,因為家父是讀者,他很欣賞胡秋原的立場及觀點,所以《中華雜誌》在我讀高中時就是最重要的課外讀物。

在黨外雜誌興起前,《中華雜誌》的立場和批評是有一定市場的,不過,它跟台灣將要發展出來的藍或綠的主流不合。胡秋原的社論及筆者的見解獨到,但曲高和寡。當黨外雜誌如雨後春筍般起來,內容更為刺激後,《中華雜誌》就沒落了,訂戶逐漸減少,入不敷出。

胡秋原長期用立委的薪水養這份雜誌。最後近十年的時間由我扛編務,和蔡天進兩人力撐,後來因撰稿者陸續凋零,連稿源也告吃緊。1991年12月底,第一屆立委全面退職,胡秋原沒了薪水,身體又欠佳,終至收攤。胡秋原向來主張兩岸和平談判,但他大約在1985年就對國民黨、台灣年輕一代徹底失望了,而把希望寄託於大陸。

問:您1988年參與了中國統一聯盟(統盟)創盟的工作,又曾擔任兩屆統盟主席,請問您如何看待台灣統派的處境?

答:台灣統獨的角力在蔣經國之後就全面展開。他在1988年1月去世之前不到半年的時間宣布解嚴、開放黨禁報禁。我認為這是蔣經國自知來日無多,而他相當清楚在美、日的支持下,已無法阻擋台獨成為氣候,因此想開一個口,讓台灣認同中國的人能夠有一條活路。

統盟是由兩批人組成的,一是以《中華雜誌》胡秋原為代表,較傾向三民主義的人,以外省人居多,一是陳明忠、吳澍培等1950年代白色恐怖的受害者,以本省籍居多,這兩批人都希望國家能早日富強、統一。統盟成立的宗旨是推動兩岸和平民主統一、國共和解,並致力於把中國建設成富強康樂的現代化國家。

然而,很可惜的是,儘管統盟是一個合法登記的團體,但國民黨的反共機器對統盟用盡監視、分化、抹黑的手段,統盟在不同時期遭遇不同的掣肘。再者,統派始終未掌握台灣的媒體,又無法進入教育體制的核心,導致教改等很多努力,起不了太大的作用或深遠的影響。但就算這樣,也不必灰心,想想中共被國民黨五次圍剿,幾十萬人被迫離開江西蘇區,四處奔逃,最後到陝北只剩下三萬多人,但經過長征的淬煉,卻由鐵鍛造成鋼,國共兩黨的勝負就逆轉了。世事變化難料,奮發的典範很多,就看我們未來如何努力。

問:讀您的書及文章,可知您認為台灣受美日的箝制甚深,再次執政的民進黨益發「親美日」,您認為這會對兩岸關係投下什麼樣的變數?

答:從冷戰時期至今,台灣由於仰賴美國的保護,必須按照美國的利益及意志發展。兩蔣時代尚不脫中國性質,兩蔣走了,台灣與中國的聯繫就大幅減損,再經李登輝刻意破壞,馬英九顧忌太多、治絲益棼,國民黨遂落到今天這般困境。另一方面,獨派勢力無論在島內或島外,背後均有強大的美、日作靠山,提供各種資源,傳授鬥爭的技巧,最後終於造成翻轉。

習近平希望在他任內,台灣問題能基本得到解決。但習近平上台後,兩岸的距離卻越走越遠,這是反作力在抵抗,這種抵抗不全然是台灣本土產生的,而是美日加諸於台灣的。現今蔡英文和美日的合作不斷深化,她想向美國買更多武器、進口美國牛、豬肉品,引進日本核災食品、加入TPP,這些都會損及台灣人的生命、健康和經濟利益。

美、日喜歡蔡英文,表面上是重視民主制度,實際上是她聽話。看看南韓總統朴槿惠2015年參加北京「九三閱兵」,落得今天的下場即可知,他們不會讓一個跟他們唱反調的人在大位上。美日要的是一個敢於不顧人民利益,而聽命服從的總統和政府。我相信,如果台灣自告奮勇成為美日的軍事基地,一定會迫使大陸出重手,未來無論南海、東海、台海哪裡出狀況,台灣都是躲不掉的目標。

問:您曾在歐巴馬出任美國總統前,就預測中美關係會遇到很多麻煩,而川普更是另類,沒上台,就因「川英通話」攪起中美台之間的波瀾,您對日後三方關係的走向有什麼看法?

答:我戲稱,美國現在拋給台灣的「假希望」就是川普。綠營興奮是暫時的,中美關係千絲萬縷,川普利用台灣抝大陸,台灣豈會得利?

我觀察,川普個人商人式直來直往的作風應不難應付,棘手的是他任命的那些出身軍頭、富豪的大鷹派。川普第一任期內會在經濟、貿易上加強跟中國對抗,因為他認定,中國在這方面占了美國太多利益,得討回來。只要美國「重返亞洲」的政策不變,大陸周邊國家,特別是和美國有淵源的,美國都會加強關係,不會放鬆,川普團隊認為歐巴馬一步步包圍中國太軟了,在南海、東海問題上又沒收穫,所以要改弦易轍,硬碰硬了。不過,我還是相信美國內部會出現制衡的力量。如果沒有,那就麻煩大了。