詩歌當然是最令人著迷的文學體裁,也是最難言說的文學體裁。5月出版的《施善繼詩全編》是施善繼一生詩作的集合。施善繼生於1945年彰化縣鹿港鎮,1960年代中期開始寫詩。讀這本全編可發現,他一生寫詩有兩個高潮期,一是1964-1972,以當時流行台灣的現代主義詩歌風格為主,但1972年已經開始有現實主義的影子,詩風在悄然轉變;二是1975-1985,詩風以左翼的現實主義詩歌風格為主,帶有強烈的關懷和批判精神。

從這個角度來講,他中後期的詩歌當然好讀一些,內容也廣闊成熟一些。不過,我也並不討厭他前期的詩歌。如1968年的《贈—給菲莉莎》、《銀河的變奏》,1969年的《三月的黃花》、《水鄉》、《風雷組曲》等,這些詩歌介於前期的晦澀與後期的明朗之間,在我的閱讀印象裡比較清新。

十幾年前,我完整地讀過大陸出版的《余光中集》(九卷本),後來也讀過《陳映真全集》,這兩位作家都曾撰文點評過施善繼的詩。印象裡,余光中聚焦於「美」,對施善繼的詩歌風格、遣詞造句有肯定,也有批評;陳映真立足於「現實」之批判,對施善繼後期的詩風多有表揚和闡發,並寄以希望。

這倒讓我想起,如果拋開其他的因素不談,僅僅是從詩歌寫作風格本身而言,我心目中較為理想的方式,是將陳映真深度的現實關懷和批判精神,與余光中、洛夫式的對詩美的求索結合起來,或更為明確地說,是用陳映真深度的現實關懷和批判精神,來改造余光中、洛夫式的詩歌美學。

余光中和洛夫在後期的某些階段,也提倡過對歷史、現實的關注或呈現,回望余光中自《在冷戰的年代》、《白玉苦瓜》以降的諸多詩集,以及洛夫中期以至晚期的《漂木》以來的諸多創作,雖然都試圖在某種程度上回到歷史現實,在詩藝和語言上都頗富才華,但是思想比較平庸,大多是以一般化的、乃至還是現代主義的視角來「批判」、呈現歷史現實。

讀施善繼的《詩全編》之所以要扯上余光中、洛夫之類,是因為想在這種對比中,可凸顯施善繼的路徑之獨特處。他在70年代中期以來轉向現實主義詩風,這種現實主義又漸漸體現為左翼的某種現實批判,對底層勞動大眾的關照、對身邊平凡人的生活悲歡、對時代的政治民主的關注,林林總總,都呈現在他的詩中。在讀《詩全編》時,腦海裡一陣一陣閃過百年來很多的左翼詩人,從郭沫若、蔣光慈、殷夫等,到後來的艾青、田間、胡風、綠原、阿壠、魯藜、彭燕郊、曾卓,再到牛漢、賀敬之、郭小川,以至於昌耀,那些左翼視野下,對歷史和現實的種種關照一一浮現腦海,而施善繼中期以來的部分作品,應該也是屬於這一條流脈上的波瀾。

在我的閱讀體驗中,左翼詩歌書寫固然創造了一大批經典的詩人詩作,成為中國百年新詩史最重要的傳統之一,值得後來詩人認真學習,但也存在需要反思改進的缺點。

七月派的詩人、理論家胡風曾說,要堅持在創作主體與創作客體相生相剋的搏戰中充分發揮主觀戰鬥精神,揭示人民「精神奴役的創傷」。胡風的表述至少表明一個重要的左翼詩學思想,就是詩人必須對自我的「主觀」進行更為有力地洞察、錘煉,要與自我進行有力度的「戰鬥」。而他的觀點其實也可以反過來說,那個「精神奴役的創傷」,之所以能讓詩人深深地體察與揭示,表明了這個創傷深深存在於詩人的主體內部。我以為百年以來的左翼詩歌中,真正有力度的好作品,大多或多或少的具有這種特徵,不獨胡風或七月派為然。正如艾青那句通俗的話「詩人的憂鬱是人民的憂鬱」。越過這些術語的表面,也許我們能夠領會到一種深遠的悲憫、痛苦、彷徨乃至憂傷,一種深廣的人與人之間具體而又深邃的聯結能力。

從這個視角來說,施善繼在70年代中葉以來的詩風轉變,是左翼詩歌史的流脈呈現,是一個可貴的案例,提供不少學習和反思的經驗。如他的《我們的弟兄》組詩,寫無證駕駛的小搬運工、退役軍人、木工匠等「弟兄」,具有左翼詩歌的熱烈情緒,表現的內容自然而「粗糙」,在當時的詩壇,應該是一股清新的溪流,也成為他的詩風轉變之後的一種標誌性的情懷、情緒;接下來的《新竹》《又一戶人家,走了》等詩反映現實,也奔湧著熱烈的關照和批判現實的精神。如他1978年的《民主假期》,放到當下,依然是對台灣民主的諷刺:

明天,會在民主宣傳車的喇叭聲中醒來

明天,會在民主宣傳單的派發聲中醒來

明天,會在民主自辦政見發表會的廣告中醒來

信箱裡塞滿民主歡愉的呐喊

小朋友把那些紙折成飛機

讓民主自由飛翔,看誰折的民主

飛的高、飛得遠,飛的更高、飛的更遠

…

把民主紅底白字的布幔綁緊

讓民主牢固,在強風中嘶嘶震響

這些是電影招待券、味精、香皂、牙膏

這些總共五票一千元

這些是民主假期額外的奉獻

送者經濟受者實惠

但是,這種直面現實的情懷抒發和現實批判,如果一直寫下去,就會面臨重複的、平面的危機。這種危機是左翼詩歌書寫所共同面臨的。我們會注意到,施善繼在詩中的抒情用語固然懇摯真切,但往往使用的是直接的籲求、期待式的句式,多用的是明亮直白的同情或直接銳利的批判,少了那麼一份「糾結」和「矛盾」的力度,少了一點艾青或七月派式的「憂鬱」,少了刀刃向外又向內的那麼一種鋒利。

此外,左翼詩歌書寫中向下的底層視角、民眾視角、階級視角固然不可缺少,但如何讓這種視角和立場變得更加深刻、有力、靈活,能更加富有深邃的洞察力,真正做到「向下超越」,則是對詩人的一大挑戰。在這方面,百年左翼詩歌史既有過成功,也有過失敗。艾青和七月派的部分成功的作品之中,往往用清新的筆觸描繪出底層的內在風格神韻,形成一種獨具左翼精神魅力的詩意,樸素動人。可見,左翼的立場如何化為簡潔凝鍊的詩意,需要精神和藝術上的反覆鍛打。

我注意到,到了80年代初葉,施善繼已經將他的左翼情懷的基本要素表現出來了,但是,這一視角和情懷在接下來的書寫中沒有得到深化。晚年,他的詩意與詩思,部分地流入了他後期開始撰寫的《毒蘋果札記》、《毒蘋果札記2》,等融合了散文、散文詩和雜文的表達之中。

每個人都有屬於自己的思維方式和表達方式。我讀《毒蘋果札記》的部分作品感到,這或許是在詩歌外更適合施善繼的書寫方式。他的札記短小、精悍,往往從歷史、現實、記憶中的一些小事或細節出發,進入歷史現實的批判之中。筆法融合了敘事散文、散文詩及雜文的筆法,文中帶刺,聯想縱橫,簡潔犀利。又因為在這個「小」之上躍動著歷史現實的聯想,因而,「小」可以抵達「大」,合而觀之,不啻為台灣社會、文化的一種獨特映照,自有大的歷史洶湧其中。雖然沒有那些販賣流行於文壇的文章那麼高大華麗,但因作者思想視角、觀察視角的獨特,因而具有獨特的風格和作用,可能比一般泛泛介紹台灣文化的書籍更深刻別緻。

在我看來,真正左翼的、既有階級人民,又不僅僅是階級人民的視角,仍然是詩歌中能夠提供新鮮的洞察力和批判力,提供新的深厚的抒情與哲思的來源之一。近數十年來,這一立場和視角在不斷瓦解和變形的詩壇,已經無法找到真正體察、融入人民的新路徑,創造出新的詩歌風景、靈魂景觀。

今年是中國左翼旗手魯迅誕生140周年,抄一首施善繼寫的關於魯迅的詩,略表紀念:

暫且借一下陌生人的墳塋

倚背

拍一張只拍一張

對準入鏡正襟危坐

土堆上蘆薈與荊棘如是洶湧

您濃眉深鎖

去到遙遠的好地獄良久

良久我老夠不著

昔照黑白漸漸泛黃而我

緊緊握住一冊九萬四千餘字

舊版方才刷印的新新《彷徨》

吃了午飯就將歸返台灣

您原地立於石雕目送

看著我頻頻揮手

這首詩題作《再見廈門》,不過,我覺得也可以叫做《魯迅與墳》。在傳統左翼的文學書寫似乎已經進「墳」的時期,不知為何,我們想起這位左翼的旗手,這位「民族魂」,既有「舊版方才刷印的新新《彷徨》」的感觸,又難以遏制地預感到魯迅筆下「這是東方的微光,是林中的響箭,是冬末的萌芽,是進軍的第一步,是對於前驅者的愛的大纛」的左翼詩心。

(作者係湖南省長沙市明德中學教師)

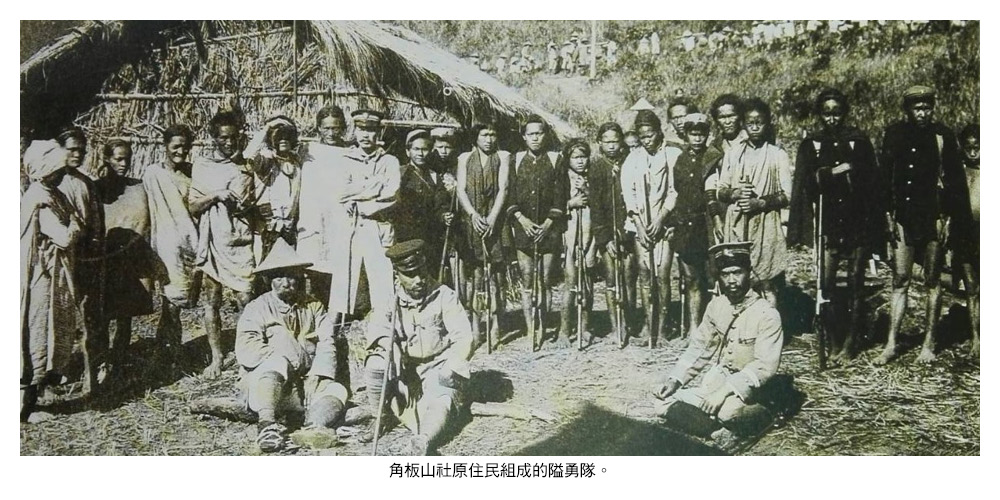

角板山為著名的觀光勝地,但也是抗日古戰場,起事者為三峽當地的泰雅族「大豹社」。在清領末期,因發生疫癘,曾予以抗爭。日據時日人為了開發樟腦資源征討該地,納為日產地。現今當地僅存忠魂碑等供後人憑弔原住民抗日的英勇事蹟。

暑假和友人造訪位在桃園市復興區的角板山,主要是要探訪位在今新北市三峽區大豹社泰雅族人抗日的遺跡。角板山位在舊稱大嵙崁溪的大漢溪上游,順流而下就是石門水庫,故有優美的山光水色;又因景色很像抗日英雄蔣介石故鄉的浙江省奉化縣溪口鎮,所以保有不少他造訪的遺跡。但在日據時期,日方曾在溪口台地設「警察駐在所」監視泰雅族人的一舉一動。因我們在角板山公園眺望所及的這片泰雅族土地上,曾發生長達6年(1903-1908)驚天動地的抗日戰爭。而這場抗日戰爭的先鋒戰,就在三峽「大豹社戰役」的戰場。

清領時期的抗爭

清代文獻並沒有日據時期所稱的「大豹社」,而是稱大埧社,屬舊稱三角湧的三峽當地的生番。光緒13年(1887)初夏,當時台灣內山發生疫癘,大嵙崁(今大溪)、鹹菜甕(今新竹關西)、三角湧各番社疫病嚴重,於是生番紛紛出山獵首禳災。等到中秋節過後天氣轉涼,台灣首任巡撫劉銘傳命令記名提督李定明,隨同太常寺少卿林維源(板橋林家花園主人,當時在大溪有行館)剿辦。10月12日李定明進逼大埧社西側與泰雅族發生激戰,20日大埧七社總頭目夭月舌請降。因「大埧七社,番丁男女不及千人,其地周圍數十里,土壤肥腴,以民墾之,兩三年後,即可以墾租給七社口糧」。於是,新任幫辦開墾撫番事宜的林維源,便將三峽境內沿山的番地,種茶開田。

因撫墾獲得成效,林維源便與劉銘傳商議決定把大埧社等遷下山來,原居地就由漢人入據開墾。4年後大埧社復叛,從大埧到「位居大溪往角板山咽喉之地」的枕頭山盡是戰火,最後各番社困頓決定出降,才結束戰事。光緒18年(1892)胡適的尊翁胡傳(字鐵花)擔任「全台營務處總巡」時,赴大嵙崁內山查閱防番隘勇各營。他由台北雇轎,走旱路,足跡遍及三角湧(三峽)、阿姆坪(今石門水庫上游集水區)、馬武督(新竹縣關西鎮西郊)。當時各地隘勇主要負責保護山地之腦寮、田寮及泰雅族原住民的出草。

泰雅族當抗清的古戰場枕頭山,清代的文獻稱為「夾板山」,我們從角板山公園處眺望,真的有如一夾板斜橫躺狀。台灣首任巡撫劉銘傳則命名為角板山。日據時,因從阿姆坪看去,山形如枕頭亦因此得名枕頭山,它也是抗日的古戰場。

日據時期的征討和開發

日本據台後,角板山一帶的泰雅族,被稱為大嵙崁前山番。日人為了開發樟腦資源,配合日本警察深入三峽大豹社沿山的番界,當地泰雅族結合乙未抗日遺留下來的漢族抗日分子,對日警等展開襲擊,日人遂決定全力攻打大豹社。瓦旦・燮促(Watan mrhuw)身為大豹社頭目及大嵙崁前山番總頭目,得知日本正受困於日俄戰爭的戰事,遂率領族人大規模反抗。1904年日人發動大豹溪事件,攻擊大豹社;兩年後,原住民不敵日軍,瓦旦・燮促率族人退守角板山區。

1907年日軍與泰雅族在角板山區的枕頭山高地激戰,泰雅族各社難以抵擋,有的投降、有的逃入深山。為了制服泰雅族人,日軍派出大量兵力、運入山砲,甚至越過「番界」布設通電流電線網的隘勇線,進行血腥鎮壓,在重重電網和地雷的封鎖以及大砲的威脅下;加上在隘勇線內所種之陸稻,不能收穫,糧食已盡,泰雅族人不得不歸順。1909年瓦旦・燮促親自前往角板山,向日本當局歸降,並將10歲的樂信・瓦旦(Losin Watam)交予日本人充作人質。歸降的附帶條件,是要求日方讓樂信・瓦旦接受新式的教育。此後,在理蕃政策下,大豹等社族人被迫分徙角板山、烏來等地,於是隘勇線逐步向內山推進,至明治43年(1910),宜蘭至桃園的聯絡隘勇線告成,原居的泰雅族原住民,皆被迫入線。而山林裡的大豹社,成為「三井合名會社」日產地,當地遺族遭受與「霧社事件」後的賽德克族一樣的命運。

1911年,瓦旦・燮促死於異鄉,終究無法帶領族人返回祖居地。其子樂信・瓦旦,則在日據時期受日本政府栽陪,畢業於台灣總督府醫學專業學校,成為知名的泰雅族菁英。日方後來以觀光名義開發角板山,除了從大溪及三峽鋪上手押台車軌道到此,並從角板山到溪口台地架鐵線橋(第一代吊橋)。角板山因觀光客絡繹不絕,番社的番屋逐漸改造;當地泰雅族的服裝也以和服混合漢服,已失去獨特的番社風俗傳統。

1945年台灣光復後,樂信.瓦旦(林瑞昌)當選台灣省臨時議會議員,他提出「大豹社原社復歸陳情書」,主張大豹社重返故地。1947年二二八事件爆發,他勸導族人不要參與,國民政府還頒發一面獎狀表揚他的功勞。結果1952年他因高山族匪諜案的罪名被捕、槍決,成為白色恐怖時期的政治受難者。

大豹社遺跡的探訪

1966年從三峽到宜蘭的北部橫貫公路貫通(後被納編為台七線),加速角板山區的開發。我們沿著該公路來到大漢溪更上游的復興區羅浮里,造訪樂信・瓦旦紀念公園,這裡呈現了樂信・瓦旦及其父的事蹟。隨後再去探訪他們的原鄉─大豹社的遺跡。該社位在三峽溪的上游大豹溪一帶(今新北市三峽區南部山區),過去曾是泰雅族大豹社聚居地,1861年抗日英雄瓦旦・燮促便誕生於此。由於日軍在「大豹社事件」的頭兩年吃盡苦頭,敗戰連連。戰事結束後,附近設置了插角隘勇監督所監控大豹社,防止原住民捲土重來。當時的大豹社是一千多人的大部落,1906年退到角板山竟剩下不到40戶。而昔日大豹溪畔的聚落,如今已變成著名的大板根森林溫泉酒店,原住民抗日的付出可說非常慘烈。

隨後,我們在附近山頭,尋找當年日方為紀念攻打大豹社而死傷的日本軍警所立的大豹忠魂碑。由於當時日人痛恨原住民的抗日,故也把它稱作大豹社討伐紀念碑。山下路邊的小廟,則是當年大豹戰士戰死後遺體被抬放之處,後來蓋了「萬善堂」,在漢族的意思就是無名塚。2016年立委高金素梅帶領泰雅族人及學者,重返這個大豹社戰役歷史現場告慰祖靈,表示未來將要在忠魂碑附近,建立大豹社紀念碑。近年,該忠魂碑已被新北列為市定古蹟。當局並有意在三峽中山公園重新復原1903年立、1924年遷移安置在此的警(察)官殉難碑和前一年立的表忠碑(紀念乙未三峽戰役戰死日軍)。筆者建議,在重現歷史記憶和事實的同時,不妨就近在此豎立抗日紀念碑,以實現原住民的轉型正義。

(作者係歷史研究工作者)

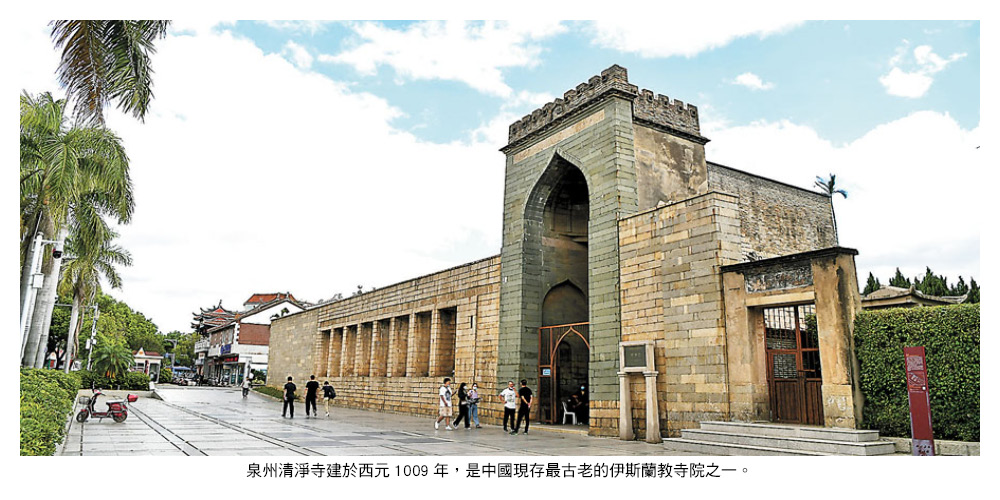

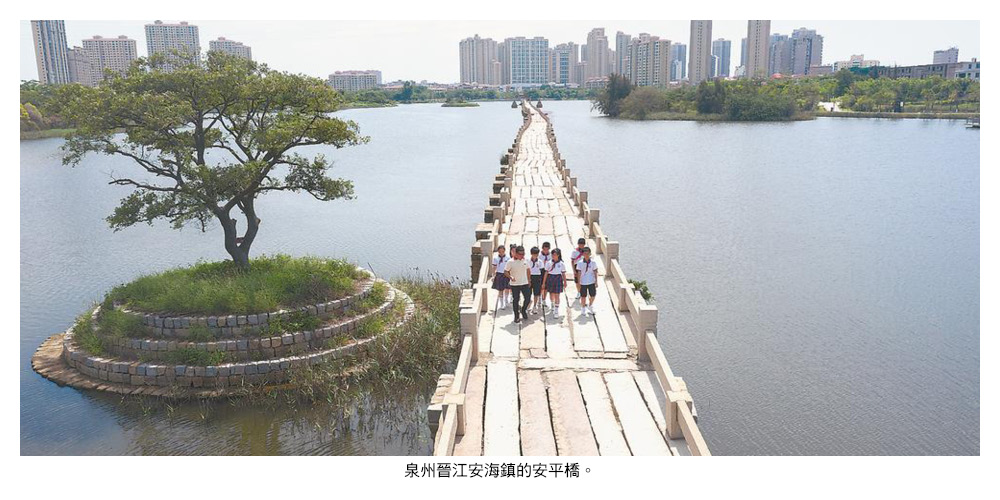

7月25日,中國世界遺產提名項目—「泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心」,順利通過聯合國教科文組織第44屆世界遺產委員會會議審議,成功列入《世界遺產名錄》。至此,中國的世界遺產總數升至56項,中國作為世界遺產大國的風姿再度引來全球注目。

中國再承辦世界遺產大會

7月16日至31日,由聯合國教科文組織主辦的第44屆世界遺產大會在福州舉行。這是中國自2004年在蘇州召開第28屆世界遺產大會時隔17年後,第二次作為東道國,承辦世界遺產保護領域最高規格的國際會議。

由於新冠疫情仍在全球肆虐,聯合國教科文組織首次以在線形式審議世界遺產議題。大會共審議了36項新遺產提名,其中34項獲准列入《世界遺產名錄》。其中,「泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心」成為中國第56項世界遺產,「重慶五里坡國家級自然保護區」正式成為世界自然遺產「湖北神農架」的組成部分。大會還通過中國6項世界文化遺產保護狀況報告,其中長城被世界遺產委員會評為保護管理示範案例,這是繼2018年大運河之後,中國世界遺產保護管理工作又一次獲此殊榮。

泉州曾是中國對外窗口

坐落於中國東南沿海的泉州,曾是10-14世紀繁榮的亞洲海洋貿易網絡東端的商貿中心、宋元時期傑出的對外經濟與文化交流窗口。宋元泉州因其區域整合、多元繁榮的獨特發展智慧和卓越成就,成為世界海洋貿易中心港口的傑出範例。大會決議認為,該項目反映了特定歷史時期,獨特而傑出的港口城市空間結構,其中包含的22個遺產點,涵蓋了社會結構、行政制度、交通、生產和商貿諸多重要文化元素,共同促成泉州在10至14世紀逐漸崛起並蓬勃發展,成為東亞和東南亞貿易網絡的海上樞紐。

「泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心」申遺成功,彌補了世界文化遺產中的東方海洋文明空白,再次實證了古代中國與世界各國文明交流的輝煌歷史,向國際社會展現了中華民族開闊的視野、博大的胸襟和自強不息、勇於開拓的精神追求。

自1980年代初開始,福建省、泉州市就意識到保護古城風貌的重要性。2001年11月,時任福建省省長的習近平曾主持召開會議,研究「海上絲綢之路:泉州史跡」申報世界文化遺產方案。次年,習近平再赴泉州調研,要求做好世界文化遺產申報工作。隨後20年間,國家文物局指導泉州市、專業機構與國際古蹟遺址理事會密切合作,不斷推進泉州考古、文化遺產保護研究、環境整治等工作。最後,又對泉州定位做出重大調整。調整後的「泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心」項目,主題更加鮮明,價值闡述更加清晰完整,遺產點從原來的16處增加到22處,最終確保了申遺成功。

中國已成為世界遺產大國

為了對文化及自然遺產做更好的保護、傳承並同世界分享,中國於1985年正式締結《保護世界文化和自然遺產公約》,承諾與世界各國一起保護、傳承具有凸出普遍價值的世界文化遺產和自然遺產。

1987年,長城、明清故宮、敦煌莫高窟、秦始皇陵、周口店「北京人」遺址、泰山等首批6項遺產列入《世界遺產名錄》。2005年,澳門歷史城區成功列入《世界遺產名錄》,這是澳門回歸後一項重要成果,也見證了中華文化與西方文化相互交流、多元共存的歷史。之後元上都(2012)、紅河哈尼梯田文化景觀(2013)、大運河(2014)、絲綢之路:長安(2014)、土司遺址(2015)、左江花山岩畫(2016)、鼓浪嶼(2017)、良渚古城(2019)先後成功列入《世界遺產名錄》。

據中國國家文物局統計,截至目前,中國已成功申報56項世界遺產,穩居全球前列,包括文化遺產38項、自然遺產14項、自然與文化雙遺產4項,涉及考古遺址、古建築、文化景觀、歷史城鎮等各種類型,時間縱橫近百萬年,展現了中華民族源遠流長的文化傳承、獨具特色的精神追求和一脈相承的生態智慧。

此外,中國現擁有不可移動文物總數超過76萬處(包括全國重點文物保護單位5,058處),國有可移動文物1.08億件/套;擁有各類博物館5,535個,每年舉辦陳列展覽近2.9萬個,吸引超過12億人次參觀。

2021年9月22日,辛丑年中秋節一過的農曆八月十六日,楊振寧先生迎來他的農曆百歲華誕。習近平主席委託教育部負責人看望楊振寧先生,祝願他健康長壽。清華大學、中國物理學會、香港中文大學聯合主辦了隆重的「楊振寧學術思想研討會」。

空權是現代戰略中重要的一環。中國大陸空軍早年受限於經濟、科技因素,長時間維持在外購與少許自製的道路上,改革開放超過40年了,在經濟快速發展的情況下,中國空軍漸漸地已能達成大部分的自製率,隨著空軍的世代進步,中國目前擁有數千架第四代、四代半戰機,對於第五代的隱形戰機,正加快部署的步伐,成為新時代下中國空軍的骨幹。

21世紀的中國空軍

中國空軍目前員額將近40萬人,擁有超過5千架各型軍機。進入21世紀後,中國空軍從原本的「本土防禦」轉型為「攻防兼備」的空軍,在大陸政府持續強調空軍需具備高科技、匿蹤、遠程攻守等原則下,空軍逐步轉型為一支具有全天候、區域型的空軍,不但擁有超過千架主力戰機,更因已具有空中加油機、轟炸機,使其空軍的任務更加廣泛延伸。

不可否認,目前大陸空軍仍以第四代、四代半戰機為主力,包括殲10、殲11、殲15、殲16等,無論是傳統的視距外作戰、夜間作戰、空中加油能力,或是強大的電戰能力,目前解放軍空軍皆已具備,唯一美中不足的是,第五代戰機的數量仍舊偏低,但其生產線正加快製程,使中國空軍在第五代戰機的擁有/部署上更為迅速。

當中國擁有數千架傳統戰機時,政府即早早將目光拋向開發匿蹤戰機上。匿蹤戰機指的是戰機在敵軍雷達螢幕中不易被偵知,或是距離相當近才會被偵測出來,當一架戰機具有匿蹤性能,在攻守作戰中就會更具有優勢,在開戰之初能擔任先發優先摧毀對手的機場跑道、雷達設施、防空陣地等,在與對手進行空戰時,因機身具有匿蹤優勢,敵方戰機的雷達、預警系統無法偵測,進而創造出一種不易被對手看見的能力,於執行作戰任務時便可取得更多攻擊與閃躲的機會。

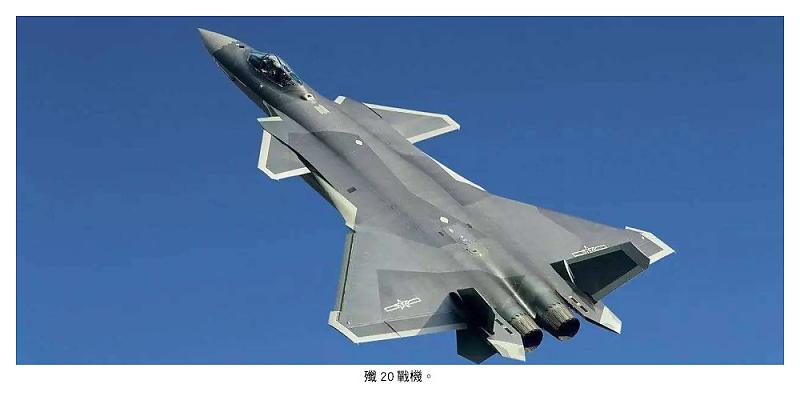

目前,中國空軍具有匿蹤性能的戰機為殲20,據估計,實際的服役數量應接近百架,未來隨著產能增加,殲20將會是中國空軍第五代戰機的代表,也是全球第五代匿蹤戰機成功服役的案例之一。

何謂第五代戰機?

學理上,多數專家將第五代戰機的定義為匿蹤(隱身)、先進航空電子系統、超高音速巡航、超視距、超機動等能力,依照目前各國的開發來看,美軍的F-22、F-35為其代表之一;中國與俄羅斯則分別以殲20與蘇57戰機為代表;其餘正在研發第五代戰機的國家是日本、南韓、印度與土耳其等,他們多半仍需借鏡美國的技術。中國在航太發展上早已超越多數國家,第五代戰機正大量生產,並逐步邁向第六代戰機的開發,或許未來其他國家也能將其第五代戰機開發出來,但以時程來論已無法與中國相比了。

殲20的性能評析

依照解放軍目前所公布的資料來說,大陸殲20是「成都飛機集團」所開發出來的戰機,大約在1990年代末期展開研發工作,為一架單座、雙發動機的戰機,2007年正式進入研發階段,2011年首度亮相,並在2017年證實進入部隊服役,裝備於大陸空軍。

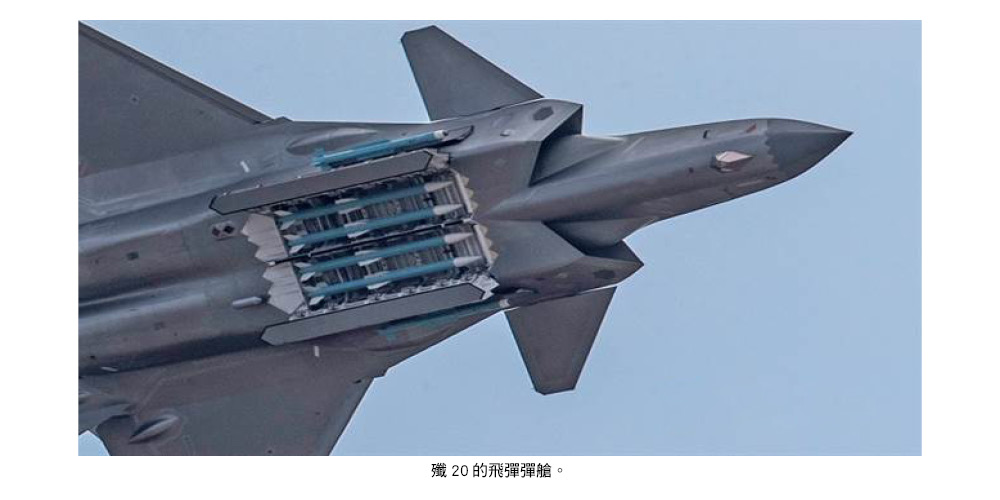

殲20長度約21公尺、寬約13公尺、最大起飛重量約在37,000公斤,最大飛行速度超過兩馬赫,實用升限兩萬公尺,最遠飛行距離約5,500公里,作戰半經為2,000公里。內部彈艙能裝載8枚空對空飛彈,外部機翼則能攜帶4枚飛彈,其中機上所掛載的霹靂15空對空飛彈,射程應在200-300公里,無論是本土防空,或是在自家門口執行一場區域戰爭,皆能對敵產生強大嚇阻/攻擊力,對大陸而言,殲20的服役也代表其空防戰力已能延伸至「第二島鏈」,對美軍產生強大的威懾力。

從外型來論,殲20採取三角翼及鴨式布局設計,如此的設計提供戰機具備高超音性能、出色的超音速和近音速轉向性能,以及更好的短跑道著陸性能。機頭與機身採取五邊型設計,載彈艙、起落架與空中加油管分別塗上特殊塗料以防遭偵測到的機會,機身使用將近三成的複合材料,將大幅減輕戰機重量,提升戰機飛行的表現。

在進氣道方面採取「DSI結構設計」(Divertless Supersonic Intakes),又稱之為「無附面層隔板超音速進氣」。能夠讓飛機做到對氣流的壓縮,簡化結構達成機身隱形的目的。

早期殲20所使用的發動機為渦扇-15,但因發動機的渦輪葉片有品質的問題,始終無法達到解放軍的標準,為此「中國第一航空集團」特別開發渦扇-10發動機,亦稱「太行發動機」,為讓該發動機能安裝在殲20戰機上,特別將其發動機開發成匿蹤戰機使用,於2021年正式安裝在殲20上,成為該機最新的發動機型號。

目前所知,殲20已部署在「東部戰區」空軍航空兵第九旅、「北部戰區」空軍航空兵第一旅,未來大陸空軍至少仍需300架以上的殲20,才能完全部署在全國各大戰區。假使五年後,中國各大戰區的殲20成功服役於各部隊,其數量將是亞太地區擁有第五代戰機最多的國家。

結語

對中國大陸而言,殲20成功的開發與服役,是其航太科技產業高水平的表現,無論對戰力表現,或中華民族的自信,皆會有相當大的影響。放眼望去,目前全球有能力完全開發第五代戰機的國家仍以美、俄、中為主,其餘國家的航太工業能力仍需透過外購、合作的方式,才能擁有第五代戰機。伴隨殲20的快速部署,標示著中國已擠進世界大國的行列。

(作者係淡江大學戰略所博士生)

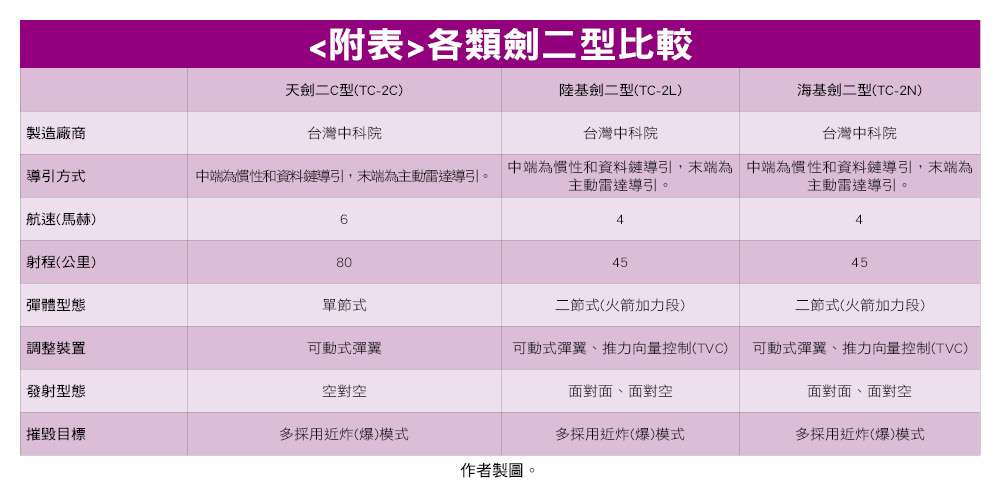

天劍二型(TC-2)

中科院研發的天劍二型,是專為IDF A/B型戰機設計的中程空對空飛彈。最大射程60公里、全重184公斤、主動雷達導引、具備一定程度的抗干擾性能、預置破片彈頭(戰鬥部)多採用近炸(爆)模式摧毀目標。

過去,IDF A/B型戰機可用機腹中線的掛點,攜帶2枚天劍二型;翼下掛點攜帶4枚天劍一型和2具副油箱,總共攜帶6枚中、短程空對空飛彈,搭配金龍53型(GD-53)雷達,堪稱視距外作戰(BVR)性能最強的戰機。直到美方售台F-16A/B型戰機專用的AIM-120C先進中程空對空飛彈(AMRAAM)後,才正式交棒。

目前,中科院也研發出反輻射型、天劍二C型、陸基/海基劍二型等衍生型。其中,陸基/海基劍二型有火箭加力段(助推器),配備推力向量控制鰭片(燃氣舵),發射後可自行轉向。

天劍二C型(TC-2C)

據中科院表示,天劍二C型的最大射程由60公里增為80公里,航速增為6馬赫,並具備更佳的抗干擾性能。由於外殼換用複合材料,彈長雖增加20公分,重量卻減輕,並可裝填更多燃料。而火箭發動機也改良,更節省燃料消耗。據已曝光的照片顯示,IDF C/D型翔展戰機可攜帶4枚天劍二C型、2枚天劍一型,空戰性能已強化許多。

不過,和大陸霹靂15E型(PL-15E)的最大射程145公里相比,天劍二C型只有其55%。在視距外作戰(BVR)時,IDF C/D型翔展戰機仍未占得先機。目前,中國現役戰機如FC-1梟龍、殲10型、殲11型、殲15型、殲16型、殲20型等,皆可攜帶霹靂15型系列。

陸基劍二型(TC-2L)

國防預算書以「新型野戰防空武器系統」為名稱的建案,其內容將採購飛彈、接戰管制、相陣雷達次系統等,以汰換老舊裝備;因應敵方航空器、無人機及巡弋飛彈的攻擊,確保防護目標及部隊安全。預算項目包括:接戰管制次系統6套、相陣雷達次系統6套、飛彈(火力單元)次系統(含車輛載具)29套、飛彈246枚,並建立訓練能量、整體後勤支援、各式備份料件及相關配合款等。部分遭凍結的預算,現已獲立法院外交國防委員會同意後解凍。預計110年度(2021年)先量產41枚飛彈,並在115年度(2026年)全數量產,總金額達到143億2169萬新台幣。

上述「新型野戰防空武器系統」,陸軍並未採購原先配套的40快砲,僅採購車載型旋轉式機動相陣雷達、飛彈發射車等,合稱「獵隼系統」。陸基劍二型兼具面對面、面對空性能,除了攔截空中目標之外,還可攔截貼地飛行的目標(如巡弋飛彈)。

海基劍二型(TC-2N)

據中科院官方影片介紹,海基劍二型兼具面對面、面對空性能,除了攔截空中目標之外,還可攔截貼海飛行的目標(如反艦飛彈)。在研發初期,因沿用天劍二型雷達尋標器,曾數度發生失控、墜海等狀況。據傳,美方曾提供相關的雷達尋標器,給中科院參考研究。美製改良型海麻雀(ESSM)防空飛彈,除了攔截空中目標之外,還可摧毀海面上的小型快艇。

海基劍二型垂直發射的研發進度不明,現以傾斜發射器攜帶發射。塔江艦增設艦載型旋轉式機動相陣雷達,可攜帶16枚;玉山級兩棲船塢運輸艦(LPE)可攜帶8枚;康定級巡防艦增設傾斜發射器,可攜帶8枚。若換裝自製的垂射系統(VLS),則可攜帶32枚。漢光37號演習,原訂由塔江艦公開試射海基劍二型,卻因防疫而取消。

中科院現已成立各型飛彈的專屬研發小組,並嚴格保密。尤其,較敏感的雷達/紅外線尋標器、火箭/渦噴/渦扇發動機等性能資訊,絕不對外洩漏。

海劍羚仍在研發中

海劍羚類似美國海軍公羊(RAM)/海公羊(Sea RAM),兼具面對面、面對空性能,攔截距離為1~10公里,屬於近迫防禦武器系統(CIWS)。除了攔截一般空中目標之外,還可攔截貼海飛行的目標(如反艦飛彈)。

(作者係全球新武器大觀網版主)

10月13日-14日,中共召開首次中央人大工作會議。總書記習近平強調要堅持中國特色社會主義政治發展道路,不斷發展全過程人民民主。這是自中共建黨百年大會後,習近平再次談論全過程人民民主。

儘管長期以來被西方妖魔化為專制主義,但中共不為所動,堅守民主的初心,終於探索出一條民主的新路。雖然全過程人民民主還需不斷完善,但它是一種能夠真正保障人民當家作主,回應和解決人民關切的新型民主,並正在中華大地上煥發出勃勃生機。

民主不是西方的專利

早在抗戰勝利前夕,面對黃炎培提出的「歷史週期率」問題,中共第一代領袖毛澤東就一語中的:「我們已經找到新路,我們能跳出這週期率。這條新路,就是民主」。文化大革命的教訓,讓中共第二代領袖鄧小平痛定思痛,得出了「沒有民主就沒有社會主義,就沒有社會主義的現代化」的結論。

2014年習近平在慶祝全國人大成立60周年大會上,更將人民民主的重要性上升為「是社會主義的生命」,宣告「沒有民主,就沒有中華民族偉大復興」。在中央人大工作會議上,習近平進一步申明「民主是全人類的共同價值,是中國共產黨和中國人民始終不渝堅持的重要理念」。

針對西式民主的唯我獨尊與黨同伐異,習近平一針見血地指出:「民主是各國人民的權利,而不是少數國家的專利。一個國家是不是民主,應該由這個國家的人民來評判,而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。…實現民主有多種方式,不可能千篇一律。用單一的尺規衡量世界豐富多彩的政治制度,用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明,本身就是不民主的」。

全過程人民民主正是中國特色社會主義民主的實現方式,打破了西方對民主話語和實踐的壟斷。

全過程人民民主的特點

所謂「全過程人民民主」,對應的是「非全過程民主」,後者正是西式民主的特徵。具體言之,西式民主主要體現在選舉環節。競爭高潮迭起,大選轟轟烈烈,仿佛這就是民主的真義。然而,西式民主的弊端,就在於這種民主是間歇性的、碎片化的,甚至淪為「一次性消費」。更重要的是,西式民主好看不好吃,人民的疾苦並沒有真正得到回應與解決。啟蒙思想家盧梭早在幾百年前就諷刺英國人,「只有在選舉國會議員期間,才是自由的。議員一旦選出之後,他們就是奴隸,他們就等於零了」。大陸領導人也意識到,「如果人民只有在投票時被喚醒、投票後就進入休眠期,只有競選時聆聽天花亂墜的口號、競選後就毫無發言權,只有拉票時受寵、選舉後就被冷落,這樣的民主不是真正的民主」。

在習近平看來,「一個國家民主不民主,關鍵在於是不是真正做到了人民當家作主,要看人民有沒有投票權,更要看人民有沒有廣泛參與權;要看人民在選舉過程中得到了什麼口頭許諾,更要看選舉後這些承諾實現了多少;要看制度和法律規定了什麼樣的政治程式和政治規則,更要看這些制度和法律是不是真正得到了執行;要看權力運行規則和程式是否民主,更要看權力是否真正受到人民監督和制約」。按照這個標準,全過程人民民主的特點是不僅要保證人民依法實行民主選舉,也要保證人民依法實行民主協商、民主決策、民主管理與民主監督,追求的是「全鏈條、全方位、全覆蓋」,以及「最廣泛、最真實、最管用」的民主。

全過程人民民主的諸多實踐證明,中共並非自吹自擂。比如,在民主協商方面,社會救助法的制定、保障農產品品質安全、織牢國家公共衛生防護網、推進城鎮污水治理提質增效…,大陸全國政協通過召開雙周協商座談會,推動解決了一系列事關國計民生的重大問題。

再比如,在民主決策方面,2020年10月,大陸全國人大常委會表決通過新修訂的未成年人保護法。其中一處修改,便來自上海一名普通中學生的建議。同一年大陸在起草「十四五」規劃建議時首次開展「網路問計」。在上百萬條線民意見建議中,一位線民留下關於「互助性養老」的建言:「在農村人口聚集區域,由政府財政投入建設公共食堂、公共宿舍…形成互助養老模式。」這條建言後來被列入「十四五」規劃建議,最終化為規劃綱要的具體舉措,類似的案例不勝枚舉。

儘管大陸未舉行全國性普選,但目前正在換屆的縣、鄉兩級人大代表,都是億萬選民一人一票選出來的;相較於西方式民主,一些議席長期被盤根錯節的家族勢力所壟斷,形形色色的世襲議員層出不窮,大陸新修改的選舉法規定,新增縣、鄉人大代表名額須向基層群眾、社區工作者等傾斜,顯然更能體現民主的平等性與代表性。

小結

總之,全過程人民民主雖然還是新生事物,但不搞花拳繡腿,而是真抓實幹,以實現人民當家作主,解決人民關切的實際問題,凸顯了相較於西式民主,有明顯的優勢。中共稱有「政治自信」,好看又好吃的全過程人民民主,便是其底氣所在。西方那些居高臨下、自命不凡的民主社會,是不是應該反思一下了?

(作者係上海對外經貿大學法學院副教授)

野村投信9月24日將中國2021年生產毛額(GDP)年增長率,從8.2%下調至7.7%,主因包括大陸近期越來越多工廠因煤炭價格上漲,衝擊電力供應,被迫暫停營運;而大陸房地產龍頭企業恆大集團,也因旗下恆大財富發生擠兌,引發債務違約、信用危機和資金鏈斷裂危機。

之前筆者在分析大陸「共同富裕」政策時,曾提出中國正在尋找一條以社會主義解決市場經濟問題的方法,在推動共同富裕與因應中美貿易戰的同時,恆大事件與限電可能只是市場失靈的一部分,也是中國大陸要脫胎換骨的必經之路。

要讓全民「共同富裕」

鄧小平1986年在多次談話中提到「一部分地區、一部分人可以先富起來,帶動和幫助其他地區、其他的人,逐步達到共同富裕」、「我們的政策是讓一部分人、一部分地區先富起來,以帶動和幫助落後的地區,先進地區幫助落後地區是一個義務。」因此開始將市場經濟定義為「社會主義初級階段」,全力推展市場經濟。歷經40多年的改革開放,中國大陸確實讓一部分地區、一部分人先富了起來,但落後地區、其他人卻未因此而走向「共同富裕」。究其原因,一部分可能是中國政治文化問題,另一部分則可能是市場經濟問題。

導致大陸市場失靈的原因至少包括:(一)政府或非營利機構參與市場經濟、政府控制形成獨占或寡占;(二)交易成本和資訊不對稱,對商品過高或過低估計;(三)對物權的占有、使用、收益、處分不同,造成市場資源稀少等結果,導致市場失靈。第一項是涉及大陸政治文化的問題,而後兩項則是市場經濟引發的問題。

恆大事件與限電問題

以恆大事件為例,大陸為發展地產業,讓地產商先以少數保證金向政府拍得土地,建樓不用自有資金,而靠預售金和建築公司的「帶資施工」,地產商再用土地及在建工程,獲取金融機構信貸資金;完成房屋銷售回款,歸還部分借貸,餘款再去拍土地儲地。恆大就是利用這樣的高槓桿操作,發展成地產王國。然而,當中國大陸因為中美貿易戰導致發展趨緩,政府也準備嚴控高槓桿操作,對房企拋出「融資新規」的「三條紅線」以管控債務時,就導致恆大現金流斷裂,引發一連串危機。

有關大規模限電,有一說是各省市為達到能耗雙控目標,實施激進的限電措施,以落實習近平主席9月22日在聯合國發表演講時,再度重申2030年碳達峰、2060年碳中和的承諾。但一般學界與商界認為,煤炭與天然氣短缺才是根本問題,除了澳洲煤進口少,最近全球因為疫情造成多種能源生產與運輸受阻,導致燃煤、天然氣與石油價格攀升,大陸的綠電與火力發電兩派鬥爭傾軋,火力發電在能源價格上漲之下無利可圖,而綠電又無法穩定供電,因此火力發電派利用這次大規模限電進行反撲,也是市場失靈的現象。

西方國家在1929年經濟大蕭條時期,遭遇第一次市場失靈,後靠著凱因斯提出「需求面經濟學」,以赤字財政政策推動有效需求,才順利度過。到了1970年代後期,由於石油危機帶來「停滯性通貨膨脹」,造成生產要素和商品供給面的不足,當時西方國家採用貨幣控制,緩步增加生產要素及商品供給,才終於度過危機。

必須同時解決雙重問題

而中國大陸這次面對的市場失靈,遠較西方國家兩次市場失靈複雜,主要是大陸在改革開放初期,為了推動經濟發展,讓一些人、一些企業,特別是在房地產、能源、電信等行業,作為火車頭帶動經濟,他們也確實帶動大陸經濟快速成長,但也帶來了貧富差距、發展不均衡,或如恆大那樣「大到不能倒」,或掌控了電力與交通電信的獨占權。而這一波經濟衝擊,一方面來自房地產需求不足的「需求面經濟」,另一方面又有來自中美貿易戰與疫情下,能源與原物料不足的「供給面經濟」問題,中國大陸同時面對上個世紀兩種不同的經濟衝擊。

依筆者觀察,中國大陸正在以社會主義及市場經濟兩種方法,分別解決這兩個棘手的問題。首先,在恆大方面,大陸採取的是社會主義方法,以海航模式,要求恆大自救不准破產,但可以重組。至於公司管理階層等,會被要求把這些年弄走的錢吐出來,同時也引進資金接手有價值的資產,這是以政治手段為主,政府盡可能控制,絕對不准出現企業爆雷,引發經濟危機。

對限電問題,則採市場經濟手段。國務院總理李克強10月9日召開國家能源委會議,表示要科學有序推進實現「雙碳」目標,糾正有些地方「一刀切」的限電限產,或「運動式」減碳,確保北方群眾溫暖安全過冬,同時允許電力公司漲電價,由原本上、下浮動分別不得超過10%、15%,放寬為原則上、下均不超過20%,但高耗能行業電價不受20%的漲幅限制。

面對改革開放40年來從未有過的變局,中國大陸正在同時以社會主義與市場經濟手段,解決目前遭遇的錯綜複雜現象,或許沒有人能確知結果如何,但對中國大陸而言,卻是一項必須成功,不許失敗的社會工程。

(作者係崑山科技大學兼任副教授)

調高最低基本工資,不僅是一國勞動市場單純的供需問題,更是一國政府保障人民享有最低生活水準的社會福利問題。

基本工資保障生活水準

勞動市場是由供給者勞方和需求者資方所組成的,資方希望能以愈低的工資雇用到員工,勞方則是希望資方付出的薪資愈高愈好,在勞動市場上,相對於資方,勞工多是居於談判上的劣勢,因此多數勞方期待,當受到資方在工作條件、尤其是薪資不公平的對待時,政府能夠出面協助勞方,甚至制定一套政策,保障勞方最低生活水準。

經濟學家羅爾斯(John Rawls, 1921-2002)1971年提出「極大化最小」(maximin)社會福利函數,指的是:(1)社會福利水準等於社會最高所得者的效用水準,(2)社會福利水準等於社會中間所得者的效用水準,(3)若能提高最低所得者的效用,社會福利水準就可增加,(4)社會的目的在追求中間所得者的效用最大化。

羅爾斯因此主張,政府應該保障國內最窮的人能三餐獲得最起碼的溫飽。從資方的角度來看,政府提高最低工資,是否會對資方造成影響,要看資方提供的商品在市場上是否具有獨占性或獨特性,是否為其他企業無法提供,那麼儘管政府提高最低工資,造成資方的生產成本提高,如果多數消費者對該項產品的需求彈性很低,也就是非買不可的商品,或是品牌的忠實者,那麼提高最低工資很可能迫使該企業提高其商品售價,將政府提高最低工資的負擔,轉嫁給購買其商品的消費者來負擔。

反之,若該商品的市場需求彈性很大,亦即消費者對於企業漲價的商品可買可不買,或是其他同業不跟進調漲售價,以避免流失客戶或須爭取新客戶,那麼調漲售價的企業就只能自行吸收政府調升最低工資上漲的生產成本,以避免原有客戶流失。

基本工資影響就業率

台灣勞動部日前宣布,2022年起基本工資將從現行的2.4萬元調漲至2.525萬元,漲幅5.21%。許多人好奇,基本工資調升對就業率的提升究竟是好是壞?按照古典經濟學家李嘉圖(David Ricardo, 1772-1823)的理論,勞動市場的自然價格就是平均工資,會隨著市場供需不斷變動,他認為政府調高最低工資會造成失業率增加。

不過,10月剛獲得諾貝爾經濟學獎的卡德(David Card)則認為,提高最低工資並不會導致國內失業率上升,他主要是針對1992年美國紐澤西州調高最低工資,而鄰近的賓州維持現狀,結果紐澤西州不但未造成失業,反而提高了該州的就業人數。

調升基本工資影響失業率

觀察台灣過去13年間,曾經調漲過10次最低薪資,從表1與表2可知,2007年調漲基本工資至17,280元,當年度失業率為3.91%,不過,隔年也就是2008年的失業率卻是上升,為4.14%,2009年的失業率更大幅上升至5.85%,直到2010年失業率才略降為5.21%,由此可發現,在2007-2009年這段期間,基本工資的調升對台灣的失業率是「不降反升」的。由於影響失業率的變數不只是基本工資,加上2008-2009年這段期間,剛好是美國雷曼兄弟事件爆發,導致全球金融風暴,因此這可能是造成台灣失業率與基本工資呈現相反走勢的主因。

此後,政府在2011-2015年間調升基本工資,而這幾年的失業率呈現逐年下降趨勢,顯見政府基本工資的調漲,對降低失業率發揮了顯著的影響,這段期間基本工資的調漲與失業率呈現反向關係,與卡德的論點是一致的。政府在2017、2018兩年又調漲了基本工資,而這兩年的失業率分別是3.76%、3.71%,呈現逐年下降趨勢,足見基本工資的調升會導致失業率下降,這與卡德的觀點是一致的。

新冠疫情造成失業率上升

不過,政府雖把2019與2020年這兩年基本工資分別調高為23,100元、23,800元,但這二年的失業率分別上升為3.73%與3.85%,可見政府這兩次調高基本工資並未帶動失業率的下降,原因可能與全球新冠疫情肆虐,造成台灣餐飲、飯店、觀光、航空等產業受到嚴重衝擊,紛紛裁員或減少勞動雇用。正如卡德所說,基本工資與失業率的因果關係,還必須考慮發生重大事件對原本就業市場所造成的結構性衝擊。

(作者係台籍廣東海洋大學教授)

10月4日,美國貿易代表署(USTR)代表戴琪在「戰略暨國際研究中心(CSIS)」發表演說,除批評中國長期未遵守全球貿易規範、損害美國利益及影響各國繁榮外,同時指出:拜登將暫停簽署川普時期規劃的《美中第二階段貿易協議》,未來對中貿易政策將涵蓋:與北京討論中國履行美中第一階段貿易協議承諾的進展、重啟「目標明確」加徵關稅豁免程序、關切中國的產業政策與非屬市場貿易行為、協調盟邦共同維護全球貿易等四大重點。

從戴琪的演說內容加以觀察,拜登在對中貿易政策上仍植基於川普所採取的「對抗」立場,是一個「輕量版本」的川普政策。不過,與此同時,美國國安顧問蘇利文與中國國務委員楊潔篪在瑞士會談,達成年底之前舉行「拜習線上會談」共識。從雙方互動的脈絡來看,拜習會談是拜登的建議,此意味著,拜登對中國的貿易政策將會轉為較「務實」的層面,不再堅持「脫鉤」,而是嘗試從「重返掛鈎」中尋求最佳利益;同時期待透過「拜習線上會談」重新形塑未來美中經濟關係,進而找出一個較緩和的「新均衡點」。

美中正在尋求「新均衡點」

換句話說,拜登政府認為,美中若簽署第二階段貿易協議,中國難以進行「經濟結構改革」。亦即從中國的體制結構加以分析,北京根本不可能因受到來自華府的壓力,或是配合簽署美中第二階段貿易協議,而停止提供廠商補貼、放棄產業政策指導、開放國有企業轉型等「經濟結構改革」。如果按照川普時期的步調,持續針對這些議題要求中國,美中雙方談判不僅可能淪為毫無進展、再起衝突的糾葛,甚至極易陷入充滿欺騙與詭詐的窠臼。

除此之外,戴琪表示,美國可能批准排除對部分中國進口的產品加徵關稅。若就美國長期依賴「世界工廠」中國供應消費產品來說,川普錯估情勢地認為,加徵關稅會使中國廠商增加成本負擔,進而迫使中國就範,達到減少對中貿易的逆差。但其最後結果,卻讓美國企業將進口增加的成本直接轉嫁給消費者,誠如美國財政部長葉倫公開指出,針對中國進口產品加徵關稅,已嚴重傷害美國消費者的利益。顯然,戴琪遵循拜登的思維,選擇較務實的貿易政策。

美脫鉤中國政策並未成功

其實,英國《經濟學人(Economist)》在7月17日的期刊裡,特別利用「國際貨幣基金(IMF)」所公布的全球貿易統計資料,針對各國從 2000至2020年期間,針對美中兩國的貿易數值何者較高,繪製其與全球貿易關係之板塊推移型態,同時,藉此比較雙方占比消長指出,在全球貿易版圖上,美國正在感受來自中國的競爭壓力。如果以上述《經濟學人》的分析來看,過去三年來,以美國為核心所推動的脫鉤「中國供應鏈」的策略並未成功。

再者,許多學者專家分析,近年來中國在拓展對外貿易布局上,不斷透過各種政策改革,從之前過度依賴集中少數市場轉為分散市場,是具有前瞻性的對外貿易政策。尤其川普執政時期所掀起的中美貿易爭端迄今延燒未熄,加上去年以來新冠肺炎疫情干擾,造成部分產業陷入斷鏈危機,更讓中國領導高層決心持續落實分散市場貿易政策。

亦即面對美中貿易戰火延伸,加上新冠肺炎疫情蔓延下,川普挾藉其全球居冠的消費市場規模優勢,採取加徵進口關稅的作法,不斷對中國施壓,是否加速全球產業脫鉤「中國供應鏈」,進而達成重組供應鏈,實在無法客觀加以解讀。尤其在迫使中國擴大市場開放的同時,卻讓其更加積極努力拓展全球其他市場,甚至導致各國更加無法割捨「中國供應鏈」。

通膨影響美對中貿易底氣

另一方面,值得一提的是,雖然戴琪在演說中持續抨擊中國的對外貿易政策,以及強調並不排除再度啟動301調查等作法;但卻又無法忽略全球最大兩個經濟實體減少彼此之間的貿易,並非務實主義。尤其今年以來,美國通膨壓力不斷加重、CPI飆揚超過5%,更讓美國對中國貿易政策的底氣受到影響。很顯然地,拜登政府認為「脫鉤」中國經濟,已經不再是美國唯一的選項,繼續硬拗反將讓美國更加受害。

整體而言,誠如戴琪所指出的未來美中經濟發展動向,其核心問題將會是在,從「重返掛鈎(recoupling)」方向中達成什麼目標,以及從「持久共存(durable coexistence)」理念採取什麼模式。再者,10月6日「華爾街日報」的分析文章更進一步指出,戴琪希望傳達的訊息是:「未來一年美中最可能呈現的結果,仍是維持現狀、凍結衝突」,此意味著,美國無意激化與中國的貿易緊張關係。

這些論述無疑說明,美中經濟正在從脫鉤中重返掛鈎,藉此從尋求滿足雙方利益中,找出較緩和的「新均衡點」。因此,從既有的經驗觀察,此一情勢勢必會衝擊未來國際經濟的格局,甚至影響全球的地緣政治,其發展絕不容與美中兩方經濟連結頗深的台灣小覷。

(作者係台灣省商業會顧問)