兩岸婚姻是兩岸人民從心靈相通到心靈契合的最佳例證,也是「兩岸一家親」的生動實踐。自1987年11月兩岸重新開啟民間交流以來,兩岸婚姻就日益成為兩岸關係的重要組成部分。

自1988年8月15日第一例兩岸婚姻在浙江舟山誕生,迄今已30餘年。30餘年來,兩岸婚姻從無到有、從少到多,從單純到複雜,從以經濟因素為主要動因,到目前兩情相悅的正常婚姻占主流,經歷了一個曲折的發展歷程。這個歷程實際上也是30餘年來兩岸關係跌宕起伏發展歷程的一個縮影。兩岸婚姻從屬於兩岸關係,兩岸關係制約著兩岸婚姻的發展。

兩岸關係制約著兩岸婚姻

根據台灣當局公布的統計資料,截至2018年底,在台灣地區登記註冊的兩岸婚姻累計已達35萬例左右。而根據大陸民政部門的資料,截至2018年底,在大陸登記的兩岸婚姻累計已達39萬例左右。也就是說,迄今已有近40萬大陸居民與台灣居民通過婚姻關係建立家庭。兩岸婚姻中的大陸方當事人,就是常被台灣媒體簡稱為「陸配」的大陸配偶或大陸籍配偶。由於女性在陸配群體中的比例高達95%,所以早期的大陸配偶也常被台灣媒體和社會輿論稱為「大陸新娘」。

兩岸婚姻首先屬於兩岸社會交流的範疇,但在錯綜複雜的兩岸關係背景下,又不可避免地帶有明顯的政治意涵。兩岸婚姻當事人無論來自大陸還是台灣,他們都是中國人,都是中華民族的一份子。他們跨越海峽組建家庭,是「兩岸一家親」理念與兩岸社會融合發展的鮮活體現者和生動實踐者。他們不僅是國族意義上的一家人,更是通過婚姻關係結成血緣和法律雙重意義上的一家人。

由於兩岸婚姻家庭、尤其是陸配群體與大陸社會之間存在天然聯繫,他們在融洽兩岸同胞感情、增強台灣民眾的中華民族認同、維護兩岸同屬一個中國的政治認同方面,有意無意中發揮著重要作用。當然,這種作用能發揮到何種程度、指向何種方向,要取決於多方面的因素。

陸配認知會影響其子女

除了兩岸一家親和心靈契合理念外,30多年來大陸方面還提出過「寄希望於台灣人民」、「兩岸命運共同體」等對台工作重要理念,而在台灣生活的陸配群體,實際上應該是落實這些理念的首要目標群體。道理很簡單:如果連自幼在大陸成長和生活的陸配都不認同大陸的對台大政方針,甚至在政治認同上發生像有些台灣民眾那樣的「異化」,大陸怎麼可能做好其他台灣人民工作、爭取到台灣民心呢?因此,陸配群體的政治認同問題,不只是台灣地區某一特殊群體的政治認同問題,它還是大陸官方檢驗廣義上的對台政策、對台工作實際成效的重要依據。

陸配群體自幼在大陸生活長大,雖然大陸可能也有令他們不甚愉快的因素,但他們絕大多數人在大陸仍有親屬,存在頻繁的聯絡溝通,有些陸配在大陸還有財產,涉及到他們的切身利益,他們本人也經常來往於兩岸之間,或走親、或經商、或求學、或旅行,這就使得他們對大陸有長時間、近距離、客觀全面、動態辯證的認知,既能理解大陸落後的一面,也能體認大陸發展進步的一面。他們對大陸的理性認知,也容易影響到其台籍子女對大陸的認知,進而把這種認知傳承下去。

陸配認同自己是中國人

根據筆者最近幾年在台灣調研發現,絕大多數陸配仍認同自己是中國人,多數人支持大陸政府反分裂的立場,過半數支持兩岸最終統一。近年來,在涉及中國領土主權的重大事件,如釣魚台、南海等問題,陸配群體往往是向台灣當局和美、日駐台機構抗議示威的主力軍。例如,日本政府於2012年9月對釣魚台實施國有化後,約有一千多位台灣民眾到日本駐台機構門前抗議,其中超過半數是陸配。

因此,在維護中國領土主權完整這類大是大非的問題上,陸配群體是值得大陸信賴的島內新生力量。當然,也有少數在台陸配,出於各種複雜原因,在政治認同、甚至國家認同上有所改變。這也表明,研究陸配群體的政治認同狀況、做好陸配工作,對於大陸的對台工作大局具有重要的現實意義。

這項研究的理論意義也是顯而易見的。自1949年以來,兩岸在法理上雖然仍屬一個中國,但一直處於政治對立狀態。這種政治對立的基本內涵,自1990年代以來發生深刻變化,從之前兩岸對中國合法代表權的爭奪,轉變為當前分裂與反分裂、促統與拒統的鬥爭。

陸配認同須接受現實檢驗

在台陸配作為中國內部的跨境婚姻移民,從政治對立的其中一方管轄區遷移到另外一方管轄區居住,所處的政治生態和政治文化在短時間內發生根本變化。他們在大陸所接受的政治教化(也就是學術界所說的政治社會化進程),到台灣生活後幾乎完全中斷,並被動地進入到一個新的、與之前相對立的政治社會化進程中。

一般意義上的政治認同理論、跨國移民的政治認同理論、婚姻移民的政治認同理論,或許都能夠部分地解釋在台陸配群體的政治認同問題,但面對兩岸特殊的政治關係,又必須接受現實的檢驗。

例如,如果一位大陸女性與一位美國男性結婚,婚後赴美生活並經過法定程序加入美國國籍。她可能認為自己是美國人,也可能認為自己仍是中國人,還有可能認為自己在法律上是美國人,但在感情和文化上同時也是中國人。但她不可能在中美是否屬於同一個國家的問題上犯難,也無需因為熱愛其中一個國家而去反對另外一個國家。

但生活在台灣的陸配群體,由於兩岸存在政治對立,就有可能面對兩岸到底是不是一個國家、支持其中一方政府很可能意味著要反對另外一方政府的政治難題,這是傳統的政治認同理論不曾面對過的理論問題。

當分裂與反分裂、促統與拒統成為不可調和的、同時也必須面對的現實矛盾時,作為個體的陸配如何應對這種局面?是堅持既有的政治認同並進行強力抗爭,還是以沉默來迴避現實?是憤然出走離開台灣,還是留在台灣調整適應?這些問題既帶有輕鬆活潑的故事色彩,更具有莊重嚴肅的政治意義。

筆者自2010年起,就一直關注陸配群體在台灣的生存生活狀況,也關注他們的政治認同及其變遷,並為此曾多次赴台灣進行田野調查,包括發放問卷和深度訪談,總計歷時三個多月。

筆者最深刻的感受是:不管他們的政治認同是否發生變化,或發生了什麼樣的變化,陸配群體仍然與所有大陸同胞是骨肉同胞,他們都渴望大陸經濟更加繁榮、政治更加清明、法治更加健全、民主更加完善、社會更加文明。

筆者相信,只要中國一直朝這個方向穩步前進,在台陸配群體、乃至台灣民眾的政治認同就會越來越有利於統一大業的最終實現。

(作者為上海交通大學台灣研究中心常務副主任)

兩岸關係原本就是當代國家政治中很難處理的難題,近二、三年的變化更加快速,習近平稱「世局遭逢百年未有之變局」,而兩岸關係的變化其實也不遑多讓。本文先敘述兩岸關係的三點變化,再談大陸「對台政策」的變化,最後是對未來兩岸局勢的預測。

兩岸變局的現象變化

第一,外力,主要是美國霸權主義介入台灣政治的作為。美國的介入從以往的隱晦到現在的公然、公開,完全違背了行之百餘年的國際原則,而美方的介入,也引發了台灣內部不同的解讀。民進黨視之為美國有意護台的信號,而泛藍則偏重於台灣不應成為美帝的「棋子」,雙方各有其理,各有其據。是以台灣不僅對中國大陸的心態是分裂的,對美帝的心態也是分裂的。

第二,網路便捷,催生了兩岸民粹對立的情緒。兩岸之間從政治的敵對,逐步蔓延至兩岸社會,尤其是近些年大陸神速發展以來,大陸民間社會對台灣的敵視也在增加,這不僅影響了兩岸民間交流,也使得雙方的兩岸政策出現更多的內部考量。

第三,中國快速崛起,導致兩岸之間的自豪感和恐懼感同時上升。即中國大陸越是自豪自身的成就和成功,台灣則越加恐懼和擔憂,其結果是中國大陸認定國家完全統一是民族復興的必由之路,而台灣則認為分裂、分離是台灣唯一的自保之道。國、民兩黨的差別在,國民黨主張分裂而不敵對,民進黨則堅持分裂而且敵對,才能獲得外力支持維護台灣安全。

如以上三種觀察屬實,台灣與大陸之間的隔閡,顯然不再是過去不了解、不認識的誤解,而是一種「理性」的仇恨、清楚的敵意;在缺乏民族認同的基礎下,中國的崛起是中國,與台灣無關,甚至對台灣有威脅。因此,對中國大陸而言,「融合發展」、「心靈契合」是推動和平統一的關鍵作為。

大陸「對台政策」的變化

由於兩岸關係發生結構性的變化,導致中共面對的統一情勢愈加複雜,而其對台政策在目標不變的大方向下,不得不有相對應的調整。

第一,「對台政策」從重視交流到重視「體驗式交流」,再到重視「機會」的創造與提供。特別是青年政策的部分,從中央到地方政府強調對台灣同胞提供「機會」,這不意味交流已不重要,但只有「體驗式交流」才能讓台灣青年發現「機會」,願意抓住「機會」,才有可能融合發展,所以中共的對台政策重點在創造更多台灣青年的「機會」。

第二,「對台政策」以重視台灣當局和台灣人民,到重視台灣人民,再到「官民」分離。在上述提供「機會」的作為下,北京對台灣當局的輿論攻擊、外交圍堵和軍事壓力同時並進,一刻未鬆,這些作為看似效果不彰,但其作為已經在「懾台」外,加上對大陸內部社會的考量,以及對美國展現決心等因素在內。換言之,官民分離的對台工作指導思想,也是凝聚大陸人心的過程,統一工作不能沒有持久的心理準備,持久的戰力在民心向背,是以將「融合發展」與「明確示警」做到「仁至義盡」後,人心就不可違了。換言之,人民認為中央已經「仁至義盡」了,「統一」也就不可擋了。

第三,對台政策從排除美國到共同治「獨」,再到如今對抗美國。毫無疑問,美國是台灣問題的主要障礙,1978年中美建交的條件就是排除美國在台灣的影響勢力,到了本世紀初,變成共同管理台獨製造的危機、維護台海和平,如今在美國遏制中國崛起的大鬥爭中,台灣成為美國勒索中國的政治牌。因此,對台政策和對美鬥爭相互關聯,一切對台官方的作為,就是對美鬥爭的一部分。

對兩岸變局的預測

預測未來的兩岸關係,有三個時間點最為關鍵:2020、2025及2035年。

首先,2020年,台灣總統大選的結果,在某種意義上,可反映台灣人民對大陸崛起和大陸對台政策的一部分民意。大陸不能沒有幾套應急的預案,以及非和平情況下的官民區分作為,所以大陸當前的對台政策,雖以自己的統一政策為主旋律,但也不得不考慮台灣選舉的干擾。

其次,2025年,中美實力將更趨接近,特別是「中國製造」屆時可以突破美國和西方國家的圍堵,而中國的話語權、中國標準將成為世界趨勢,也將成為其他發展中國家的重要選項,則中美之間的形勢將發生本質性的變化,有可能從鬥爭逐漸轉成妥協。在此情況下,兩岸關係的趨勢將更明確,台灣將更認清和平分裂是絕對不可能的,2024年新選出的總統將如何因應,是最大的懸念。

再者,2035年,中國實現小康社會之後的五年,兩岸應以某種新型的「一國兩制」方式,「統一」起來,形成「政治一國」、「行政兩制」的運行方式。但如果2025年台灣的選擇觸及大陸的底線,則或將引發新一輪的兩岸緊張,美國如不甘願2025年作為兩岸的轉折點而「鼓勵」台獨,以遲滯中國製造的實現,則2035年看到的兩岸關係有可能是「統一」但不和諧。

從大陸當前的社會來看,台灣確實已經到了必須重新思考台灣未來的時刻了,然而,台灣社會能否開創出這樣的空間,以審議式民主的方式決定自己的前途,只能拭目以待了。

(作者係銘傳大學教授)

蔡英文執政三年多來,由於兩岸政治氛圍日益敵對,陸客與陸生來台人數銳減。2015年來台陸客高達418.4萬,2018年已銳減到270萬。7月31日大陸當局宣布,自8月1日起暫停陸客自由行來台觀光,這勢將衝擊台灣觀光業的收益。

7月31日,大陸文化和旅遊部宣布,海峽兩岸旅遊交流協會「鑒於當前兩岸關係,決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」,包括北京、上海、天津等47個開放自由行的城市,全面暫停核發通行證。過去也曾有傳聞大陸要限制陸客來台,但此次公告後,次日立即實施,表明是對民進黨當局近來修訂「國安五法」,企圖以法律限制交流的反制,以凸顯民進黨在兩岸關係上治理能力不足。此決定對台灣衝擊極大。

首先,陸客為台灣觀光最大的來源地區,要想拓展其他地區或國家來台觀光並不容易。2018年來台旅客達1,106萬人次,創歷史新高,交通部設定2019年要達1,200萬為目標。但大陸當局宣布暫停自由行陸客來台後,交通部長立刻調降目標數至1,120萬。陸客來台旅客數比原訂目標減少80萬,若以每人來台停留時間和消費金額為3萬元計算,至少減少240億元的觀光收益。

根據觀光局公布的資料顯示,2019年1至6月期間,來自大陸的旅客達168萬人次,為同期來台觀光旅客總數598萬的28%。依觀光客人次排序來源國及地區,東南亞國家127萬人、日本98萬、港澳82.1萬、韓國55.6萬、美洲37.6萬及歐洲18.4萬,大陸為最大來源地區。從觀光局2017年〈來台旅客消費及動向調查〉來看,陸客平均每人每日消費金額為184.4美元,較總平均的179.5美元高,僅低於日、韓的214和194.6美元,遠高於美國、新南向及歐洲國家的155.7、152.3和137.2美元。從2019年8月至2020年1月,若減少陸客80萬人,要從其他國家或地區增加,顯然非常不易。

其次,民進黨政府預估經濟損失與觀光業者的估算,存在三倍的差距。交通部宣稱將投入36億元,帶動768萬人次出遊,預計可創造觀光效益256億元,不只做國旅,也會規劃吸引國際旅客一系列的作法,預估國際旅客來台人數會增加,相對觀光產值也會提高,以沖銷陸客減少對觀光業帶來的損失。目前來台觀光客共分四大塊,陸客、日韓、港澳和東協國家各占四分之一,因此政府判斷,衝擊不至於太大。然根據觀光業者估算,若加上周邊影響,恐將減損742億元的觀光收益,而非單純陸客的旅費及消費約240億。

再者,暫停陸客自由行所造成的觀光產業損失,大多數集中在泛藍執政的縣市,顯見即使地方遵守「九二共識」,仍無法解決因兩岸政治衝突所引發的經濟制裁。2018年底九合一選舉,民進黨大敗後僅剩6個執政縣市。泛藍陣營積極展開兩岸城市交流,甚至試圖「以地方包圍中央」,主動促進兩岸交流,冀望提供誘因吸引陸客來台觀光,包括高雄市長韓國瑜、南投縣長林明溱等泛藍執政縣市首長,皆紛紛登陸進行城市交流,促銷農漁產品及觀光休閒產業。從2018年九合一大選藍營執政縣市增加,陸客來台數量也確實大幅增加。

對照2019年上半年的2018年同期統計,2018年上半年有131.3萬陸客來台觀光,而2019年同期則增加到167.7萬,漲幅達28%。根據陸客來台的觀光區域分析,每百位陸客有90.4人會造訪台北、60.7人會造訪新北、屏東52.9人、南投49.5人、花蓮46.9人、高雄44人、嘉義為37.3人、台東19.5人與台中13.2人。因此,除屏東及嘉義是民進黨執政,台北市為第三勢力柯文哲所執政外,其餘皆為泛藍執政縣市。

最後,暫停陸客自由行將影響台灣的經濟增長率。受衝擊影響的並非僅限於觀光旅遊產業。7月31日行政院主計總處公布2019年第二季GDP,在上半年出口、投資優於預期下,經濟成長率概達到2.41%,比原預測數大增0.63%,躍居四小龍之首。如今大陸限縮陸客自由行,必將嚴重影響台灣下半年的經濟表現。台灣經濟成長之前位居四小龍之首,主要是韓、港、星其他三小龍上半年遭遇到內外因素的衝擊影響。而韓、日衝突直接影響到韓國的產業供應鏈;香港因「反送中運動」衝擊經濟增長;新加坡受全球成長放緩及中美貿易戰的影響,以致出口貿易大幅下滑。

2008年開放陸客來台觀光,2011年6月開放自由行,之後陸客的團體與自由行組成約各占一半。此次暫停陸客自由行來台也可能產生「寒蟬效應」,導致團客也開始減少,尤其隨著經濟制裁時間拉長,台灣觀光收益的受損程度將更為嚴重。

(作者係佛光大學助理教授)

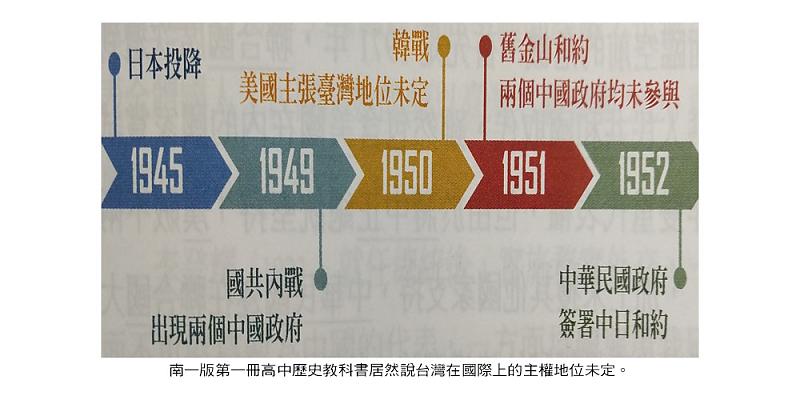

新上路的南一版高中歷史第一冊課本居然說,台灣在國際上的主權地位未定,理由是「開羅宣言」和「波茨坦宣言」都不是正式的條約,是一種公告,沒有國際法上的拘束力。

但1951年9月8日,二次世界大戰部分同盟國和日本國所簽署的《舊金山和平條約》第2章(b)就「台灣及澎湖諸島」說:「日本國放棄台灣及澎湖諸島之一切權利、權原及請求權。」為什麼沒有表明要向誰放棄呢?因為中華民國及中華人民共和國都未被邀請參加舊金山會議,故無從表示要向誰放棄。

其次,1952年4月28日,中華民國和日本在台北賓館簽訂《中日和平條約》,其中第2條〈領土主權之放棄〉稱:「日本國根據1951年9月8日所簽訂舊金山和約第2條,放棄台灣、澎湖諸島、南沙群島及西沙群島之一切權利、權原及請求權。」而最重要的是,「波茨坦宣言」第8條宣稱「開羅宣言之條項必須履行」,而日本就是因為接受「波茨坦宣言」而投降的。

再者,在國際法之慣例上,一個國家占領一個地方或島嶼,經過50年,沒有一個國家提出異議或挑戰這個占領,這個土地的主權就屬於這個國家。中華民國播遷台灣70年,迄今沒有任何國家對此事實提出異議,這證明台灣就是中華民國的領土。

日本與中共於1972年9月29日建交時,日本田中角榮首相和大平正芳外相,與中華人民共和國國務總理周恩來、外交部長姬鵬飛,在北京發表了聯合聲明。該聲明第三項稱:「中華人民共和國政府重申:台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場,並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場。」由於日方在聲明中稱「理解與尊重」,而未說「承認」,因此台獨分子認為台灣在國際上的地位未定。

依筆者見,日本國之所以不肯正面承認台灣為中華人民共和國的領土,是因為日本與美國簽訂的安保條約中規定,遠東地區萬一發生狀況美軍出動時,日本自衛隊必須予以支援;日本擔心若承認台灣為中華人民共和國的領土,台灣海峽發生狀況,日本自衛隊支援美軍時,中共會責備日本干預中國的內政,因此,日本只說「理解與尊重」中共的主張。不過,日本自1978年8月12日與中華人民共和國簽訂《中日和平友好條約》後,至今遵守「一個中國原則」。

綜合以上,不論依據國際法或中日台關係發展,「台灣地位未定論」都完全站不住腳,希望台獨分子不要罔顧法理及事實,「獨化」年輕學子。

(作者係中國文化大學講座教授)

109課綱即將上路,中學教科書裡國文科降低文言文比例,歷史科將部分中國史納入東亞範圍,且在課文中加入「外來政權」、「台灣地位未定論」等爭議論述,逐漸深化獨派理念。

歷史教科書與國家認同

1987年《中國論壇》曾統計一千多位台灣大學生的國家認同,其中認為自己是台灣人的僅占8%,認為是中國人或台灣人也是中國人的占65%,認為兩者沒差別的占20%。但2015年政治大學的統計中,認為自己是台灣人的占59%,是台灣人也是中國人的占33.7%,認為自己是純正中國人的僅有3.3%。有如此大的差異,與李登輝及後續民進黨的教育政策有關。

筆者曾任教國中六年,每年都有學生問我:「老師,我們台灣人為什麼要念中國史?」中小學生畢竟知識有限,教科書內容對他們來說象徵正確的觀念。所以,課綱乃至課文內容的改變,對學生的影響力是絕對的,而現今32歲以下青年接受的都是獨派歷史教育。

綠營推動文化台獨,經數十年發酵,成果已逐漸展現。獨派早已認知兩岸血緣與文化的紐帶難以切割,1948年黃紀男、廖文毅便提出「台灣民族」說,加上同時期美國外交官員宣傳的「台灣地位未定論」,形成台獨理論的核心。

從李登輝執政後期在中學推行《認識台灣》教材,到民進黨執政後杜正勝全面更改歷史教科書內容,迄今小學社會科已無中國史,只學台灣史;而國中三年所學中國史的內容簡略,以旁觀的立場敘述,台灣史部分排除歷代兩岸往來,以「本土」立場進行論述,已成功顛覆年輕一代的史觀。馬英九執政後期才想微調教科書內容,立即引發獨派主導的學運阻止,並無作為。

歷史教科書有諸多問題

(一)製造「台灣民族」說

為切割兩岸血緣關係,教科書內加入「南島語族」與「有唐山公,無唐山媽」的概念。民進黨初執政時,教科書內容獨化還不嚴重。康軒版開頭是:距今三百萬年前到一萬年間,地球曾經歷了幾次的冰河期。受到冰河期的影響,台灣有時與中國大陸相連,有時是海島。當台灣與大陸相連時,大陸上以狩獵和採集維生的古人類,追隨南遷的動物群來到台灣。

並提及:台灣原住民在不同時期,有的從中國大陸,有的從南洋而來。直到約四百年前,大量漢人才逐漸移居台灣。

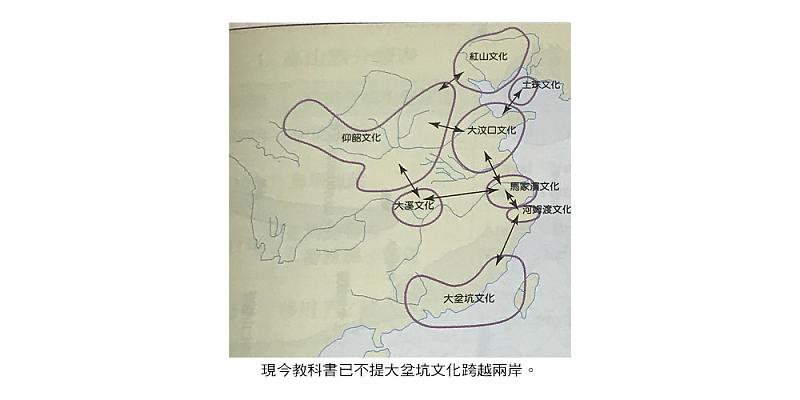

南一版本也說明兩岸從史前時代便血脈相連,屬同一文明:根據考古學家的說法,台灣大約在五萬年前就有人類活動的蹤跡,當時亞洲大陸與台灣相連,人與動物自由往來。舊石器時代的長濱、網形文化,一般認為與中國大陸系統舊石器時代晚期的文化有關。…台灣的新石器時代的文化…有的與中國華南的新石器時代文化有著密切的關係,有的與東南亞相關聯。

但現今教科書僅敘述:「台灣原住民屬於南島語族」,餘者皆已刪除,強調台灣是該語族地理分布的最北端,並配上一張圖把中國大陸與台灣完全劃開;講大坌坑文化時也不再提及與大陸的關係。教師手冊則直接寫明「台灣原住民人種屬於馬來人,語言屬南島語系。」無視多位學者認為南島語族源於華南的論述,以及亮島人被發現於馬祖的事實。

另外,「有唐山公,無唐山媽」的概念,表示清朝治台初期,以渡台禁令限制移民,女性家屬不得同往,因此推斷漢人開拓者皆與原住民女性通婚,血緣已與中國相異。這顯然是配合林媽利的論調,認為台灣漢人多有平埔族血統,此種觀念古籍上均未提及,應是配合台獨理論中的「台灣民族」論。

尹章義、陳孔立等教授均有專文駁斥此說。尹收集大量台灣族譜,統計後發現當時台灣漢人與原住民通婚相當罕見,尤其平埔族為母系社會,女子嫁人後土地財產會隨漢人而去,族內不會輕易同意。陳則以清代史料說明台灣男女比例差距不大,渡台禁令維持時間不長,雍正甚至下令漢人不得與原住民通婚,來否定此論述。

(二)抑清領、揚日據

《認識台灣》提出時,尹章義就質疑日本時期的篇幅過大,且技術官僚如後藤新平、八田與一等在日本學者眼中表現平平,台灣教科書卻讚譽有加。許介鱗也認為該教材對日本殖民統治給了過多正面評價。

日本治台50年殺害台民甚多,光從《警察沿革誌》中逐案統計,至少殺害民眾16萬餘,還不包括三鶯走廊、桃園台地、雲林等地日軍的屠殺與憲兵的鎮壓,但教科書中絲毫未提。領導西來庵事件抗日的余清芳,在教師手冊補充資料中被說明曾擔任日本警員,獲罪被開除才利用宗教迷信抗日;賽德克族霧社事件則補充原住民攻入學校,襲擊警局、官舍,搶奪武器,殺害百餘日人,甚至誤殺兩位台人,日本才以軍隊鎮壓。

備課手冊中引用《台灣民報》,以原住民立場控訴鄭成功開拓期間屠殺族民;謝國興、吳密察兩位教授親往台南,宣傳劉永福被日軍包圍後化妝逃亡的故事;過去稱頌「捨生取義」的漢人吳鳳,被重定位為欺騙原住民者,這是所謂的多元史觀。

民進黨實施「去中國化」,醜化鄭成功與清代人物明顯有政治目的。過去教科書上敘述三國及隋代以來的兩岸交流關係,盡皆刪去不提。對清代統治的敘述也不友善,開頭說康熙打算放棄台灣,施琅力爭後勉強保留,卻不積極建設,發生眾多民變械鬥,各種陋習與衛生問題都到日本統治後才解決。後期對台灣的建設,也著眼於歐洲列強開始侵略,才不得已因應。

(三)貶低國、共兩黨

課程中提到國府治台,可說全面負評:官員貪污腐化、濫用特權,管制民生物資、限制經濟活動,導致引爆228事件,最終以軍隊鎮壓民眾。接下來政府戒嚴,發動白色恐怖,壓制反對意見,數十年人心惶惶。反對國民黨的幾次學運如野百合、太陽花都納入教科書中高度評價。

以「轉型正義」為名,228事件、白色恐怖是民進黨攻擊國民黨的主要武器,促轉會便是為鬥爭國民黨成立的專責機構。在事件中武裝反抗國府的人都成為英雄,死難者甚至被某些獨派組織封為「台灣神」。事件中被處刑者不論是否無辜都得到「平反」並獲補償。

國中教科書中國史最後一章分成三節,第一節講述內戰與建國;第二節為「共產中國的發展」,分建國初期、大躍進、文化大革命三部分,建國初期講述土地改革,民間企業收歸國有,控制民眾言論與思想並消除反對勢力,外交方面一面倒依附蘇聯;大躍進時期講述人民公社使生產意願低落、土法煉鋼等政策失敗餓死數千萬人;文化大革命稱之為「十年浩劫」。最後一節改革開放篇幅僅一頁,先提鄧小平的四個現代化,接著以「六四天安門事件」說明大陸政權不民主,顯然是刻意貶抑。

108課綱

2018年3月,《自由時報》報導「歷史課綱今定調拋棄中國史天朝史觀」,教科書不再以中國史為依歸,要讓學生學習「正確史觀」。2018年原議將高中國文文言文與白話文比例維持在45%至55%,2019年在民進黨運作下調至35%至45%;高中歷史課綱改為主題式教學,部分中國史內容確定劃入東亞史進行論述。南一版將「領土」指為台澎金馬,恐有違憲之嫌;課文中置入「台灣地位未定論」及「外來政權」更加引發爭議。

中研院院士黃一農表示:「課綱的轉變絕對會造成學生史觀的改變,但這個變化究竟是為了達到更好的教育,還是為了政治目的,大家各自解讀。」黃認為沒有一個教育變革需要這麼快,他質疑老師「準備好了嗎」?

結語

從《認識台灣》教科書,到民進黨執政以來的多次課綱調整,一步步深化台獨思想,加強「去中國化」的教育。教師手冊中爭議內容的補充資料多出自黃秀政、吳文星、薛化元、李筱峰、吳密察等綠營學者的著作,在如此偏頗的知識灌輸下,台灣青年支持獨派的比例自然越來越高。

主編龍騰版高中課本的戴寶村曾表示,台灣教科書改革幅度仍太小,對「形塑集體記憶」與「彰顯轉型正義」仍嫌不足。從民進黨一系列的政策與作為可明確看出,該黨為鞏固政權,遂行台獨理念,創造「台灣民族」的歷史,以達到從文化到政治獨立於中國之外的目的。

目前台灣的中小學教科書,讓學生將台灣史視為國史,而中國史教學時間短,內容簡略,年輕一代對中國認識尚且不足,根本難以認同甚至產生情感;高中課綱進一步削減中國史內容,甚至納入東亞史與日韓同等。今年開始,各大學通識課程中國史部分也遭全部刪除,「欲亡其國,先滅其史」,民進黨便以此量產「天然獨」的青年。

(作者係廣西玉林師範學院講師)

香港的反送中運動延燒兩個多月,抗議過程越來越激烈,終於在8月13日癱瘓香港機場的行動中踢到鐵板。暴民占領機場後,對於拍照者恣意搜查,《環球時報》記者付國豪因被搜出一件上印「我愛警察」的T恤,遭到非法禁錮、毆打。在生命遭受威脅的情況下,付國豪大聲喊出「我支持香港警察,你們可以打我了」,展現出大無畏的勇氣。

付國豪事件是香港反送中運動的轉捩點,目前看到後續發動的運動人潮已有稀疏的趨勢。首謀份子紛紛「出逃」,更讓許多滋事者軍心動搖。有意思的是,香港的反送中卻可以拿來驗證台灣的228事件。這話一講,很多人可能一頭霧水,香港反送中跟台灣228有什麼關連?

反送中如同228重演

台灣獨派很喜歡講228的故事,可是對整起事件,永遠只講後半段對獨派有利的部分,228初期究竟發生了什麼事,通通避重就輕、輕描淡寫地帶過。其實,看這陣子香港發生的事,就可以約略知道228時台灣島上的慘劇。

香港反送中隨著抗議行動越來越激烈,抗議者的暴力本質一一浮現,在8月5日的「三罷」(罷工、罷課、罷市)行動中,暴民阻礙交通、攔阻車輛通行,逼迫一般市民一同「罷工」。倘若有路人稍有微詞,立即遭到暴民綑綁、毆打,車輛被砸毀,動私刑的情況隨處可見。從許多網路影片可見,在8月13日癱瘓香港國際機場的行動中,暴民包圍、痛斥說普通話的外省人是「大陸仔」,多名大陸遊客遭到針對性的毆打,這就是228發生的真實情況。

1947年228事件爆發當時,除少部分人真是為了爭取權益,保持理性克制之外,大多數的暴民在台灣各地攔阻、巡察路人,發現不會說閩南語或日語的外省人,就禁錮、毆打、殺害,外省婦女遭到強姦、凌辱,連外省小孩都不能倖免。在這樣的情況下,中央政府不派軍平亂,難道要放任全島動亂嗎?因此,21師來到了台灣,平叛當然需要動武,動武就免不了死傷,這些人也就成了今天所謂的「228受難者」,這就是228的整個過程,民亂起、鎮壓終,就這麼簡單。

反送中與228一樣,起源於尹章義所說的「殖民地回歸症候群」,殖民者教育人民反母國,光復後,母國執政者來不及或未完成去殖民化,導致衝突發生。香港前特首董建華就曾反省過,在他任內不該將中國史從必修改為選修,導致香港青年不認同自己是中國人,助長了反中、仇中情緒。

暴力邊緣路線香港行不通

今天反送中之所以還不至於演變成228那樣的肆意屠殺,有幾個關鍵因素,主要是「顏色革命」在設定之初,為了避免遭到軍事鎮壓,決定要走「非暴力路線」,名義上說是「非暴力」,其實骨子裡是披著「自由民主」外皮的「暴力邊緣路線」。

什麼是「暴力邊緣路線」?就是行動要盡可能的暴力,但在真要流血的那一刻立即收手,目的是盡可能地刺激執政者,逼使執政者動手鎮壓,以使行動獲得更大的正當性與號召性,最終逼使執政當局垮台。

為什麼香港暴動者立法會也攻占了,對警察局汽油彈也丟了,卻沒有發生他們所希望的結果呢?關鍵因素在於,港府不是中央政府,真正的執政者在北京,不在香港,只要維穩的力量不垮,港府就沒有垮台的道理。所以,21師並沒有開進香港,北京只要在深圳部署好足夠的武警部隊,確保真有亂事發生時,可快速開進香港維持社會安定就夠了。

香港照出台灣妖魔鬼怪

反送中事件也不能說有百害而無一利,事件的過程凸顯了西方黑手的主導,對於香港愛國市民的覺醒有很大的幫助。最重要的是,照出了許多台灣的妖魔鬼怪,董建華說「香港這次暴亂大部分資金是台灣民進黨蔡英文資助的」。國台辦也正告民進黨:停止插手香港事務,台灣不該成為暴力激進分子的「避罪天堂」,台灣為了炒作選情,反中鬧港的醜陋嘴臉畢露。

神奇的是,在野的國民黨,居然與民進黨口徑一致,不停地聲援反送中暴行。特別是國民黨前主席朱立倫居然呼籲,「反送中要成為國民黨的共同立場」。這就讓人不解,明眼人都知道,反送中是台灣太陽花的複製品,支持反送中不就等於支持太陽花嗎?國民黨難道是嫌2016年輸得還不夠慘,所以要拿香跟拜綠營論述,搞得自己豬八戒照鏡子,裡外不是人嗎?

外國勢力將台灣布置為反中的最前線,政客配合使台灣成為反中分子的補給站與庇護地,這是置台灣人民生命財產安全於不顧,台灣民眾若沒發現自己深處的危險境地,最後倒楣的將是自己。

(作者係中國文化大學歷史系博士生)

香港掀起反《逃犯條例》抗爭運動,蔡英文如撿到重炮,全力聲援,支持香港民主體制。這話她說得氣足勢壯,實則探究其所作所為,她根本沒資格自稱擁護民主。

民主的具體實現,是確切落實法定制度。法律是人民間接透過民意代表,或直接經由公民投票,制定出的法典規範。憲法更是所有法律的根本基礎。遵守憲法及法律訂定的體制規律,是民主國家政府無可迴避的重責大任。這些民主政治的基本原則,也是從政者起碼的常識,可是現今執政的民進黨顯然都不屑理會。

毀壞憲政體制罄竹難書

以下細數蔡英文執政以來違背憲政體制的作為。

◎明知憲法增修條文規定,大法官任期屆滿不得連任,是為確保大法官獨立公正行使職權,無需為日後權位討好當政者。蔡英文仍不顧反對的聲浪,硬拗「再任」,不是「連任」,堅持任命許宗力為大法官兼司法院長,又提名了一堆把憲法中的「固有疆域」硬拗為「台澎金馬」的大法官,其心可誅。

◎明知《監察院監察委員自律規範》規定監察委員應超越黨派,保持中立,仍執意提名護扁、打藍重手陳師孟出任監察委員,坐視其濫用公權力修理不順其意者,發洩個人情緒。

◎明知廢止蒙藏委員會的相關組織法尚未通過,行政院即以無預算為由,命蒙藏委員會於2017年9月提早熄燈打烊,不顧眾所周知,政府機關預算是按年度編列的。擺明黨意凌駕一切,典章制度不在他們心上。

◎明知法有「不溯及既往原則」,仍強行通過《不當黨產條例》、《轉形正義條例》等違憲法案,對國民黨溯根究源,抄家滅族。又恣意擴張所謂「附隨組織」的解釋,意圖將婦聯會、救國團、中影公司等悉數併吞。

◎明知軍公教人員退休撫恤,是政府對投入公職者的承諾,也是政府的法定責任,卻以財政困難為由大砍特砍,違背政府的誠信義務。

◎明知中選會、通訊傳播委員會是獨立機關,卻任由他們一個個「東廠化」,淪為當政者修理對手的工具。

用人唯綠,肥缺自享

綠色執政除整肅異己、心狠手辣外,圖利自己亦毫不客氣。一面修法削減高階事務官職位數,擴大任用政務官,只要政治正確,與綠營關係良好,即可坐領高薪。一面在總統府、行政院廣設黑機關,如年金改革委員會、新南向政策辦公室、司改國是會議籌備會、原住民轉型正義委員會、青年諮詢委員會等等。全都用人唯綠,肥缺自享,學經歷及專業等一概不問。對因此造成台灣歷經數十年辛苦建立的文官體系崩解,畢身奉獻國家的公務員悲憤哀嚎,全置若罔聞。

2018年九合一選舉同時舉辦的公民投票,對政府廢核政策和同婚主張等持反對意見者大獲全勝,當權者表面上修法做做樣子,實際上依然故我,照樣推動原定計畫。更誇張的是,直接打臉選票呈現的民意,讓敗選者一個個躍居高位,成為勝選者的長官。這些包括曾向神明宣誓選輸退出政壇的大官,也不負上恩,時時擺出上司嘴臉評頭論足、酸言酸語,修理讓他落選的仇家。如此畸形變態的政務布局,恐怕創立民主制度的先賢們皆始料未及吧!

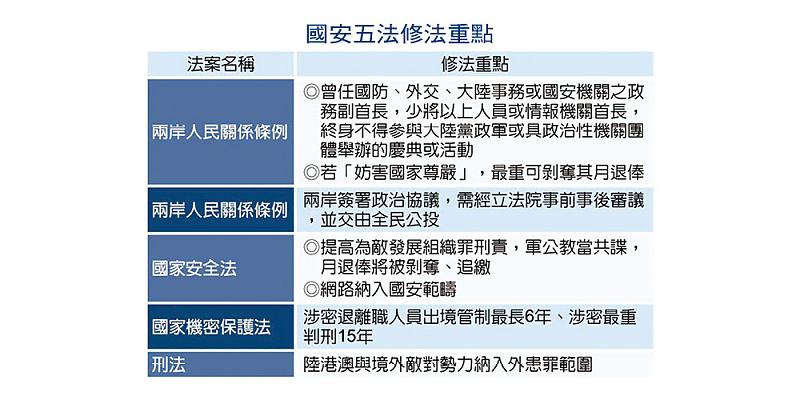

中共代理人搞得人心惶惶

2018年選舉、公投雙敗,民進黨政府不思檢討改進,情急之下,反而變本加厲,以打「假新聞」及維護國家安全為名,陸續推出刑法、國家機密保護法、兩岸關係條例、國家安全法等所謂「國安五法」的修正案,意欲控制媒體走向,箝制言論自由,甚至限制人身自由。與大陸交往,隨時可能落入法網,弄得人心惶惶。

當局又急著在《兩岸人民關係條例》新增條文,禁止台灣人民、法人、團體或其他機構與大陸黨、政、軍機關(構)及相關團體,或其代理人出席,或參加其所舉辦或與其共同舉辦會議,發表危害國家安全的決議、共同聲明或相應聲明,也就是所謂的「中共代理人」。其限制範圍廣泛又界線不明,合法違法任憑主管機關解釋。工商界斥之為綠色恐怖,群起反對。

蔡政府讓行政機關毫無節制地極度擴權,對照過去民進黨在野時力倡人權保障、程序正義,連檢察官行使職權都受到法院的制約,極其諷刺。

蔡政府已形成綠色獨裁

總之,蔡英文就任以來,只重黨意,不重民意。把政府當成迫害異己、操弄選舉的機器,短短三年,毀壞憲政體制的舉措罄竹難書,已然形成綠色獨裁。

蔡政府如此輕蔑法律、忤逆民意、摧殘民主,還大聲疾呼,支持香港維護民主,其厚顏無恥,委實令人歎為觀止。

(作者係法務部前部長)

9月初,中小學開學後,學生使用的新版歷史教科書,中國史併入了東亞史,又納入「台灣地位未定論」等謬論;9月中,立法院開議後,將展開「中共代理人」修法;9月17日前,總統及立委參選人將完成登記,2020大選從此正式開打。若再加上陸客自由行暫停滿月後引發的效應會愈來愈大,大法官對軍公教年改的釋憲引起普遍不滿,向美國採購66架F-16戰機導致兩岸關係緊繃,9月的台灣顯然會更加動盪不安。

其一,從李登輝執政後期在中學推行《認識台灣》教材,到民進黨執政後杜正勝全面竄改歷史教科書內容,迄今小學社會科只學台灣史,而國中三年所學的中國史內容不僅簡略,且完全以本土立場論述,台灣史部分則排除了歷代兩岸的往來,剝奪年輕一代對歷史事實認知的權利,嚴重影響其國家認同。

其二,在民進黨掌控的立法院通過「國安五法」修法後,蔡英文立即宣示要在兩岸人民關係條例新增「中共代理人」條文,禁止台灣人民、團體與大陸黨政軍機關及團體,從事危害國家安全的政治宣傳,或發表決議或共同聲明。草案法條限制範圍極廣又界線不明,被斥為綠色恐怖,惹來撻伐。

8月22日,大陸國台辦主任劉結一公開表示,民進黨政府修法目的是阻止兩岸正常交流;但「逆時代潮流而動都注定失敗」。陸委會則回應,台商不會受到立法規範的影響,修法是針對「台灣的民間團體在台營造統戰氛圍」。這等於招認,蔡政府為了阻斷大陸與台灣基層的合作交流,不惜剝奪台灣民眾依法結社、表達意見的自由及權利,該法不僅違憲,更直接在蔡英文說的「台灣任何人都能有不同的政治立場」打了一記耳光。

儘管台灣統派政團長期遭到執政當局打壓,但支持統一的人,不論是堅守「憲法一中」,或基於民族大義,或認清「兩岸關係好,台灣才會好」,始終存在於台灣各個角落,而且,隨著兩岸政經實力大幅消長、台灣經濟對大陸的依存度與日俱增,統一的主張,極可能從邊緣走向主流,這種時代潮流,可不是蔡英文或任何法條可以阻擋的。

陸委會也承認,「中共代理人」修法爭議很大,而且法案如何與現行法令銜接仍需進一步研議。我們正告民進黨立委不要在任內最後會期,強行過關,以免留下壓制言論自由、整肅無辜的歷史罵名。

其三,台灣自1996年以來已經歷6次總統直選,但2020是美中貿易戰開打後,也是蔡英文全面成為美國「制中」籌碼後的第一場總統大選,情況特殊。從蔡英文逐步把「去中、仇中」法制化,到大舉向美國購買先進武器,可知她想用法律把大陸製造成「敵國」,又妄想「以武拒統」,激化選情,騙取選票。我們希望政治人物及選民能睜大眼睛,看穿其伎倆,不要隨之起舞或拿香跟拜,以避免台灣社會愈加分化對立,兩岸關係破壞殆盡。

眾所周知,和平統一始終是大陸的首要選項,從未改變,但台灣當局和美國千萬不要誤判形勢,讓「和平統一的可能性完全喪失」,陷台灣人民於萬劫不復之地。

南昌位於江西中部偏北,贛江、撫河流經其轄區,東北部濱鄱陽湖。王勃的《滕王閣序》敘述「襟三江而帶五湖,控蠻荊而引甌越」,是指南昌水路四通八達、交通便利,位於中原通往浙江、福建、湖南、廣東等南方的要衝。

西漢灌嬰建城

由於南昌的地理位置和豐富物產,早在商、周時期,這裡已有密集的居民聚落,形成發達的農業和手工業。秦末楚漢相爭時期,漢高祖劉邦於西元前203年在此設豫章郡。次年劉邦擊敗項羽,稱帝後派大將灌嬰治理豫章郡,於贛江之東築城池,取名「灌城」。這是南昌建城之始。

二政權曾短暫建都

五代南唐李璟於西元961年2月率文武百官遷都南昌。7月李璟病逝,其子李煜(後主)遷回金陵。

南宋建炎三年(1129),金兵大舉南侵,宋高宗選擇南昌為「行台」,安置宮室和百司。8月,隆祐太后及宗室退往南昌,南昌成為戰時陪都和行政中心。11月,金兵臨城下,隆祐太后南逃,守將棄城而循,次月金兵破城,屠7萬人。

曾七次確定中國命運

南昌在中國的歷史上扮演過極重要的角色,在此曾發生過七次確定中國命運的大事:

1. 西漢廢帝被貶南昌

西漢光平元年(西元前74年),漢昭帝駕崩,因無子,昌邑王劉賀被徵召承襲帝位。但他僅在位27天,霍光認為他荒淫無度,犯了1127件錯誤,將不保社稷,遂請上官太后詔令廢他為庶人,回到故地昌邑,賜其湯沐邑2000戶。昌邑王國被廢除,降為山陽郡。元康三年(西元前63年),漢宣帝封劉賀為海昏侯。劉賀前往豫章郡海昏縣(今江西省南昌市新建區)就國。

劉賀是中國歷史上少有做過皇帝、王、侯的一個人。他是西漢由雄才大略的漢武帝,經昭帝傳到被稱為「中興之主」—漢宣帝的過渡人物。也可謂是一個傳奇人物。他在南昌度過晚年,子孫襲海昏侯。

2016年3月2日,在南昌市新建區發掘的古墓,被確認為是第一代海昏侯劉賀之墓,因為發現內槨室存有劉賀的遺骸及私印。該墓園是中國迄今發現保存最好、結構最完整、功能布局最清晰、擁有最完備祭祀體系的西漢列侯墓園。劉賀再度成為舉國矚目的人物。

2. 朱元璋大敗陳友諒

元末天下大亂,群雄迭起,其中以陳友諒、朱元璋、張士誠最為強大。南昌時稱龍興,原為陳友諒所據,1362年2月陳友諒部屬守將降,朱元璋改稱洪都;次月陳友諒部再陷洪都;4月朱元璋部將徐達收復洪都。次年(1363年)4月,陳友諒率大軍圍洪都。當時朱元璋正率軍東擊張士誠以救韓林兒,命其姪子朱文正堅守洪都以待援軍。朱文正死守洪都85天,後朱元璋率大軍趕往解圍。朱元璋旋即率水師在鄱陽湖上與陳友諒激戰,大敗陳部,並射殺陳友諒。南昌的堅守與鄱陽湖水戰是朱元璋得天下、建立明朝的關鍵之役。

3. 王陽明平定朱宸濠

朱宸濠為寧王朱權四世孫。朱權是明太祖朱元璋第17子,封寧王,擁兵8萬鎮守喜峰口外的大寧重鎮。明成祖朱棣得朱權之助,發動靖難之變,反叛擊敗建文帝,奪取帝位。事成後成祖將朱權貶到南昌。朱權寄託於道教、戲劇、文學,鬱鬱而終。

正德14年(1519),寧王朱宸濠聲稱正德皇帝(明武宗)荒淫無道,在南昌發動叛亂;親率6萬精兵,由南昌順贛江、出鄱陽湖攻下九江、南康,逼近安慶,向南京進軍。消息傳到北京後,朝中大臣震驚不已,而正德皇帝非常興奮,啟程御駕親征。朱宸濠與正德皇帝都未料到,時任都察院左僉都禦史,巡撫南(安)、贛(州)、汀(州)、漳(州)等地,鎮壓地方動亂的王陽明,倉促組建八萬軍眾,襲擊、攻占朱宸濠老巢。朱宸濠回援失利被擒,叛亂僅35天而終。

4. 太平天國圍攻不利

1853年3月,太平天國大軍攻克南京,改名天京,定都於此。旋即發動北伐與西征。西征軍於6月出發,先後占領安慶、湖口、九江、田家鎮、武漢三鎮,並進軍湖南,沿湘江直抵湘潭,基本上控制了長江中下游。但從6月4日到9月24日圍攻南昌93天,始終未能攻克。清軍在湘軍名將江忠源率領下拼力死守。太平軍挖掘地道,以炸藥轟城牆,三度轟塌城垣,但均未能破城。

太平軍統帥部決定於9月24日夜間自南昌撤圍北去。其後數年,太平軍石達開經略江西,所向皆捷,江西全部的13府79縣,為太平軍占據者達9府50餘縣,只是南昌猶一直被清軍困守。1856年夏,曾國藩坐困南昌,情勢岌岌。9月太平天國發生內訌,激烈至自相殘殺。形勢逆轉,曾國藩得以逐步反攻,最終攻克天京(南京),消滅太平天國。太平天國未能攻占南昌,是其戰略失策,也是其滅亡的原因之一。

5. 北伐與孫傳芳激戰

1926年7月9日,蔣介石在廣州就職國民革命軍總司令,誓師北伐,進攻長江中游的吳佩孚及下游的孫傳芳。首先擊潰吳佩孚,但在進攻南昌時,遭到孫傳芳部屬堅守激戰。9月19日南昌城得而復失,其後再圍攻不下。最後蔣介石親臨督戰,戰況慘烈,孫軍焚毀城外滕王閣及大片民房,負隅頑抗。南昌之役歷時長達50日,終於11月8日殲滅孫部萬餘,攻克南昌。

南昌之役為國民革命軍北伐中規模最大、最具關鍵的戰役之一。攻陷南昌後,孫傳芳精銳盡喪,求援於張作霖,但南京門戶大開,孫、張聯軍不敵,國民革命軍於次年3月23日攻占南京,控制了長江流域,北伐統一已呈指日可待之勢。

6. 中共發動八一南昌起義

1927年春,國共合作領導的北伐勝利地進展到長江中下游;國共矛盾激化,國民黨於4月12日開始清黨;數萬共產黨員被殘殺。同年8月1日,中共聯合國民黨左派,在南昌舉行武裝起義,打響了武裝反抗國民黨的第一槍,揭開了中國共產黨武裝鬥爭和創建革命軍隊的序幕。起義由周恩來、賀龍、葉挺、朱德、劉伯承、譚平山領導。迅速占領南昌城,但國民黨張發奎、朱培德等部立即向南昌進攻。

起義軍於兩天後撤出南昌,向廣東轉移。但大部被擊潰。僅剩朱德率領少量殘部輾轉前往井岡山,與毛澤東於9月9日秋收起義失敗後的殘部匯合,開啟中共農村包圍城市的武裝鬥爭革命,最後取得全面勝利,建立中華人民共和國。發動南昌暴動的8月1日成為中國人民解放軍的建軍節。

7. 鄧小平在此韜光養晦

1966年,毛澤東發動文化大革命,時任中共中央總書記的鄧小平被指為「資產階級反動路線的總根子」,毛指使文革派把鄧與劉少奇作為「反動分子」點名批判。鄧小平被軟禁,後被正式撤銷黨內外一切職務,保留黨籍。

1969年10月20日,鄧小平被送到江西南昌近郊,在一個拖拉機廠進行勞動改造。直到1973年2月20日,在周恩來的力薦和支持下,鄧小平離開江西,回到北京擔任副總理、總參謀長、中共中央軍事委員會副主席,再次進入領導核心。

1975年4月,鄧小平又被指為「死不改悔的走資派」、「極力推行修正主義路線」。毛澤東指使中央政治局一致通過「撤銷鄧小平黨內外一切職務,保留黨籍,以觀後效。」

毛澤東逝世後,鄧小平於1977年復出,全盤否定文化大革命,極力進行改革開發;帶領歷經近兩百年苦難的中國人民邁向富強康樂的大道。鄧小平在南昌約三年半的時光裡韜光養晦,深思檢討,並勾畫出中國的未來,復出後提出「改革開發」,結束了近兩百年的坎坷動亂,將中國帶向富強康樂的大道。南昌的確是個值得紀念的好地方!

(作者係旅美石油開發管理學者、文史及旅遊專欄作家)

麗江位於雲南省西北部,地處橫斷山脈北段向雲貴高原過渡帶,境內有聞名的玉龍雪山、玉湖、黑龍潭等湖泊,且有金沙江流經其間,山光水色,美景天成,加上納西族古文明的薰陶,造就了麗江古城的傳奇色彩。

1986年中國國務院將麗江列為國家歷史文化名城,1997年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產,並於2007年獲頒亞太區文物古蹟保護獎,證明了它具有獨特的歷史文化價值。

麗江歷史可上溯自西漢

麗江的歷史,可上溯自西漢所置的越巂郡,三國蜀漢設雲南郡,西晉改為寧州,隋置南寧州,後為南詔國及大理國統治。元代滅大理國後置麗江路,因金沙江環繞而得名,金沙江古名犁水,後訛為麗水,故名麗江,此為麗江見諸史冊之始。民國初年正名為麗江縣,解放後設立麗江專區,1961年改設麗江納西族自治縣,2002年設立地級麗江市。

麗江古城始建於南宋,但早年並未築城,因納西族世襲的土司家族姓「木」,築城勢必如木字加框而成「困」字,因此,麗江是中國歷史文化名城中,唯一沒有城牆的古城。

明末徐霞客的「滇遊日記」曾記載麗江古鎮中木氏土司宮邸「宮室之麗,擬於王者」。城區則「居廬駢集,縈城帶谷」、「民房群落,瓦屋櫛比」,可見當時的麗江古鎮已略具規模。徐氏是明代著名的地質學家和遊記作家,足跡遍及全國,長期留居雲南一帶,曾協助土司在金沙江開採沙金,與土司結為至交,經常出入土司宮邸,所著可信度甚高。

麗江古鎮曾是明、清二朝的府衙署所在地,因古城群山環繞,流水縈迴,外型有如一方大硯而得名。明朝稱「大研箱」,大研即大硯,清朝時改稱「大研里」,清咸豐年間,古城大部分建築毀於兵燹戰禍,民國以後仍採舊名,改稱大研鎮。

1996年麗江發生七級強烈地震,房舍幾乎全毀,損失極為慘重。重建後的麗江古城區,保留了宋、元以來的歷史風貌,以及納西文化的精華,是一座保存得相當完好的古城,成為今天發展觀光最大的利基。

古典與現代的完美融合

麗江古城的入口,有一面巨幅的白牆,上書「世界文化遺產,麗江古城」十個大字,出自當時中共總書記江澤民的手筆。旁邊還有二個巨大的水車,周而復始地旋轉,這個入口意象已成了麗江的地標,遊客雲集,周遭總有人滿之患。

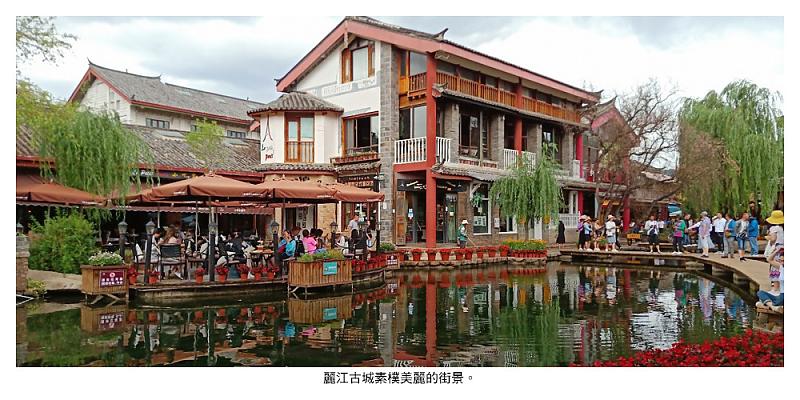

古城區的街道密如蛛網,有一中心廣場名為四方街,所有的街道即以此為核心,朝四面八方幅射出去。廣場最高處有一活水閘門,水流沿著石板街道兩旁的水渠流下,貫穿各條主要街道,水渠邊植有楊柳,間有小石橋通往兩旁的住家或商店。微風輕拂,楊柳搖曳,好一幅風味獨特的小橋流水人家街景。

商家則以茶館、咖啡館、文創小舖、流行衣物為主,所有的大街小巷,都充滿個性化的創意。遊客來到這裡,沿著四通八達的巷道四處遊走,每一個轉角,每一面櫥窗,都會令人驚艷。古典與現代完美的融合,正是麗江古城最令人著迷的地方。

古城北方有一座黑龍潭公園,為世界文化遺產的一部分。泉水由象山東麓及其周邊山系的泉水補給,潭水經玉河向南流入麗江古城,是麗江古城水系的主要來源。黑龍潭面積廣闊,泉水清澈如玉,故又稱玉泉公園,周遭花草樹木繁茂,潭中則有亭台樓閣點綴其間,煙波縹緲,遠望彷如海上仙宮,令遊客流連忘返。

玉湖村是玉龍雪山第一村

麗江是一個多元民族聚居的地方,居民以納西族為主,人口約20多萬,主要聚居在納西族自治縣,其中又以玉湖村最為知名。

玉湖村位於玉龍雪山南麓,號稱玉龍雪山第一村,是納西族祖先最早遷徙來此定居之地,也是納西族最原始、古樸的村落。附近有一玉湖,湖水清澈如鏡,與玉龍雪山的倒影相互輝映,為「玉龍雪山12景」之首。明清時在這兒建有馬場,供土司家族騎馬狩獵,是土司避暑的勝地。

歷代土司崇尚文化,也提倡族人讀書,特別在此建立東巴院落,展示世代傳承下來的納西族古文化。因擁有自己的象形文字,被譽為世界上唯一保留完整的「活著的象形文字」,如今仍保存在東巴院落中,吸引了許多雅好古文明的遊客來此參觀。

我即是古文明的獵奇者,走訪了麗江古城,策馬進入玉湖古村,再深入玉湖,在水天交界之處,仰望高聳入雲的玉龍雪山雄姿,我的雲南之行也在此畫下了圓滿的句點。

(作者係作家)