2022年,尤其是濕冷的12月,對臺灣而言,真可謂多事之秋。

12月7日,「臺灣2022代表字大選」出籠,從前十名代表字都是負面詞彙:漲、騙、假、困、亂、偽等,就可知道民眾多麼痛恨萬物飛漲,只有薪水不漲;政客論文抄襲、學歷作假;治安敗壞、詐騙橫行、官員貪污腐化。其實這些正是九合一民進黨敗選的原因。

12月21日,《遠見》雜誌公佈民調顯示,有近半數民眾對九合一選舉的結果滿意;有高達56%的民眾認為2024年可能會政黨輪替;有43%的民眾對2023年經濟發展持悲觀態度,認為會變好的則為31%,創12年來最低。

民進黨在選後開了幾場檢討會,但因內閣未改組,又未提出改革方案,很多綠營支持者不買帳,自稱「永遠的臺灣派」的苦苓,在臉書上列舉了民進黨敗選的「16大原因」,引起廣泛迴響。而黨主席候選人賴清德在「向黨員報告-政見發表會」上,聽到黨員抱怨民進黨太傲慢,不能苦民所苦;地方都是派系把持;票投民進黨,大陸會打過來;不想延長兵役,讓兒子當炮灰。賴當場回應:人民已用選票發出警訊,若民進黨「已讀不回」,更大的危機還在後頭。

以上均顯示,民進黨全面執政造成民生困頓、民心不安。其實,12月還發生了另外兩件大事,攸關臺灣前途,值得關注。

其一是「護國神山」台積電被強行進一步移植美國,連其創辦人都不免抱怨兩句,臺灣當局卻不敢吭聲,難道不怕臺灣的經濟及安全發生問題嗎?

其二是美國參議院12月15日通過《2023會計年度國防授權法案》(NDAA 2023)兩院協商版本,授權5年內將對台無償軍援100億美元,並提供每年最多20億美元軍事融資,台外交部當天即表示美國「挺台的質與量均達歷史新高」;沒料到,5天后,兩黨對《2023年撥款法案》完成協商,在1.66兆美元的撥款中,將提供臺灣每年最多20億美元軍事融資,但無償軍援卻未列入年度撥款。據知這是因為參議院撥款委員會下的次級委員會認為,「贈款給臺灣會產生預算排擠效應,讓外援計畫優先順序失衡」。對此,美國《防衛新聞》解讀「這代表臺灣的挫敗」,而外交部僅表示,將與國會友人及行政部門討論如何逐步落實NDAA 2023各項倡議。

拜登政府官員經常把「美台關係堅若磐石」掛在嘴上,連拜登本人都四度說「將協防臺灣」,國會卻公然違背承諾,蔡英文及文武百官可以不跳腳,我們卻必須正告蔡政府,切勿向美國軍事融資,債留子孫,並使臺灣烏克蘭化,進一步惡化兩岸關係。

此外,NDAA 2023還有各項強化臺灣安全的倡議,其中包含授權美國在台協會成立「臺灣學人計畫」,允許美方經貿、安保官員進入行政院、立法院短期工作,這讓人不免質疑,這些學人是否要來台監軍,合法滲透臺灣公權力?

從九合一結果及修憲公民複決案未通過可得知,臺灣人民有智慧、有能力教訓執政黨,我們除了要有廉能政府外,也不願意被美國裝備成火藥庫,更不要讓臺灣子弟當炮灰!

王慰慈、井迎兆兩位導演,在2015年完成《科技與性別─數學女鬥士徐道寧》後,又於2017年拍攝《學數學的女孩們》,講述台灣四位傑出女性數學家的故事,引起台灣社會各界廣泛討論。

徐道寧不斷尋求突破

在《科技與性別─數學女鬥士徐道寧》片中,台灣第一位女數學博士徐道寧授面對鏡頭說:「沒有任何研究表明女生不適合做數學研究。相對來說,她可以更安靜、更細心的,一張紙、一支筆,就可以很快投入。」

徐教授最初的志願是像父親一樣從事土木工程建設國家,但抗日戰爭中,她留在北京讀大學,缺乏工科的設備,而選擇了只需紙筆的數學。1947年畢業後,因台灣需要師資,她來到蘭陽女中任教,然後留了下來,之後任教師大、留學德國,拿到博士學位,放棄了隨德國老師、同學一同移往美國大學的機會,回台協助開創清華大學數學研究所,並致力於編寫中學新數學教科書。

51歲便為了照顧生病的父親而提早退休,以致未能全力從事尖端數學研究。她85歲因傷住進竹東的保順養護中心,教住民利用幾何原理用彩紙摺成多面體,讓琳琅滿目的彩球、可愛豬、老飛機掛滿了養護中心。徐教授或許因為對家國的責任感錯失了攀登數學頂峰,卻仍在身旁的郊山不斷尋求突破和創新。

四位成功的女數學家

王、井兩位導演2017年的新片《學數學的女孩們》說的是,下一代台灣女性數學家的故事,她們終於有了攻頂的機會。其中最受矚目的有四位:1970年台大數學系畢業的張聖容、金芳蓉、李文卿和吳徵眉。

當時美國向全球吸取人才,而中國大陸正值鎖國,她們大學畢業即有機會留學美國,之後分別在幾何分析、圖論、數論和函數論方面表現傑出,成為世界領先的數學家,任教於美國知名大學。她們成長於沒有戰爭、生活安定的台灣,雖然1950、1960年代物資貧乏,但她們住在城市(台北、台南、高雄),師資優秀,受到很好的啟蒙。她們的父母與徐教授年齡相仿,同一時期從大陸到台灣,母親們有的是職業婦女、有的是家庭主婦,但都智慧堅毅、重視子女教育、不分男女。

比起同時代的許多女性,國小、初中畢業便到工廠賺錢養家、供兄弟上學,她們得到更好的栽培。進入大學以後,也幸運遇到王九逵、施拱星等良師,打下紮實的數學根基,而有日後的發展。因為各種原因,本片的故事以張聖容、金芳蓉為主,但李文卿等人的訪談散見於其他文字紀錄和網路。

1957年楊振寧、李政道獲得諾貝爾物理獎,受到媒體大幅報導,吸引了有志青年攻讀物理,台大物理系成為第一志願。但楊振寧說:數學是基礎科學,而當時的數學是呈放射性發展,大有可為,張聖容因此選擇了數學;金芳蓉放棄了熱門的醫科,選擇只要紙筆不需研究室的數學;李文卿也放棄了高手雲集的物理,到比較冷門的數學系。沒料到那一屆的數學系集中了各女校第一、二名的畢業生。女生們一起讀書、一起遊玩,切磋砥礪,創造了歷年台大數學系最佳的學術表現,超過男生,成為傳奇。

女性出頭須克服更多困難

數學研究本身有它的魅力,吸引著數學家們不辭勞苦、情不自禁地奔向它,享受那用長時間思考換得答案的樂趣,甚至「上癮」。然而,就像其他專業一樣,女性因為生育的生理功能和持家育幼顧老的社會分工,在學業、工作上最需衝刺的階段也需為家庭生活投入最大精力,阻礙了事業的發展,卻因此被認為天生能力不如男性,以致必須加倍努力、表現更好,才能和男性一樣得到認可。這種社會文化的障礙必須用制度來移除或彌補,例如消除職場歧視、好的產假和育嬰假、托兒托老措施完備、家務分擔等。否則除了特別幸運的少數,大多數女性將永遠居於第二性不得翻身,沒有機會享受攻頂之樂。

張聖容回憶,剛拿到博士學位時工作不順利,感覺不被當回事,沒人期望她做研究,幸好指導教授寫信鼓勵,才能持守數學之心。她在加州大學洛杉磯分校教書時,白天靠父母照顧小孩,而做數學不必進實驗室,可以邊打掃邊想,邊哄孩子入睡邊想,所以是適合女性的沉靜工作。她更充分利用育嬰假減少工作量,卻從不停止做研究。

受訪的張聖容和金芳蓉都有美滿的家庭生活,另一半不只是數學家,而且是密切合作的研究伙伴。這種完美組合在人世間發生的機率不高,若以此來衡量個人成敗並不公允。在本片的首映座談會中,便有觀眾肯定張聖容,認為她雖卓然有成,卻仍顧好家庭,不是可怕的女性主義者。嚴格說,這種以傳統男性的眼光公開評價女性,便是性別歧視。

若男性數學家與非同行婚配,依然能遨遊數學天地,獲致高成就;女性數學家卻往往需要和同行結為伴侶、需要娘家勞務支持,才能得到充分發揮和認可,這個世界至今對女性仍存有巨大的障礙、有待克服。

(作者係台北市社會局前局長,台北市YWCA董事)

田園城市(或田園都市)是台北市政府於近年提出的口號,該構想實際上肇始於兩甲子前英國城市學家的規劃。但台北經歷日據時期的市區改正及光復後信義計畫區副都心的建設,已無法大體落實田園城市的目標。只能利用現有閒置的空間發展農業。

兩甲子前的田園城市構想

2018年是戊戌年,兩甲子前的1898年,英國城市學家霍華德(Ebenezer Howard, 1850-1928)提出了田園城市(Garden Cities)的構想。霍華德對他的理想城市做了具體的規劃,並繪成簡圖。他建議田園城市占地為6,000英畝(1英畝=0.405公頃)。城市居中,占地1000英畝:四周的農業用地占5000英畝,除耕地、牧場、果園、森林外,還包括農業學院、療養院等。農業用地是保留的綠帶,永遠不得改作他用。在這6,000英畝土地上,居住32,000人,其中30,000人住在城市2,000人散居在鄉間。城市人口超過了規定數量,則應建設另一個新的城市。田園城市的平面為圓形,半徑約1240碼(1碼=0.9144米)。中央是一個面積約145英畝的公園,有6條主幹道路從中心向外輻射,把城市分成6個區。城市的最外圈地區建設各類工廠、倉庫、市場,一面對著最外層的環形道路,另一面是環狀的鐵路支線,交通運輸十分方便。霍華德提出,為減少城市的煙塵污染,必須以電為動力源,城市垃圾應用於農業。它對世界各地的城市規劃及新市鎮運動,都起到了很大的影響。

日據至光復後的發展

歐洲的田園城市概念傳入台灣,首見於1910年1月的《台灣日日新報》。當時報稱:「城市中有公園及農業地之設備,空氣澄清,無炎厲鬱瘴之氣,其俗兀然別劃一寰,無破壞道德傳染惡風之虞。現本邦目下情勢,雖不必效彼田園都會,然近來鄉村人民,亦漸次為都會所吸收,則此後效顰之要。」

隨後,台灣各大城市經歷日據初期「市區改正」的都市計畫。加上日本當局確保「農業台灣,工業日本」的統治策略,所以,台灣的城市化程度低,鄉間人口並不明顯往城市集中,田園城市並無實施的必要,只獎勵住在城市的市民在庭園栽培果樹,以接近田園並避開暑熱。而在日本本土的東京近郊則興起了土地熱,因不少商人在中日甲午、日俄戰爭過後,發了戰爭財。東京以外的郊區遂開始興建開發日人居住專屬的田園式住宅區。

但在日本先後對中國等國家發動侵略戰爭,乃至挑戰其他列強後,日本對台灣治理的方針轉變,台灣的產業開始轉向工業,人口逐漸往城市集中。基於國防政治的理由,民間便建議政府在指定的地域內,建設田園城市的新市鎮以疏散人潮的聲音,如台中的梧棲港(即今日的台中港新市鎮)、台北的士林、淡水等。

台灣光復後,國民政府基於同樣考量,選擇位於南投縣,距離台中市約40分鐘車程的一處平緩的山坡地,興建「中興新村」新市鎮,其位置選擇、規劃構想即深受當時英國田園城市思想影響。於是省政府於1957年開始興建計畫面積1千餘公頃的田園城市,後發展約200公頃,人口2萬多人。所佔土地尚未達到田園城市占地為2千餘公頃的目標。

此後,台灣新市鎮的開發以省政府為開發主體,由所屬住宅及城市發展局負責推動。但中央在財務及實質開發方面均未積極參與,且尚乏完整的新鎮法可資依循。相對於英國新市鎮開發的時間、地點、目的,係由中央政府決定,由中央政府所成立的開發公司負責規劃、開發及管理。台灣邁向真正的「田園城市」目標越來越遠。

田園城市的口號出現

1980年,台北市政府開始將日據時期的原陸軍倉庫用地,闢建成副城市中心,規畫為商業區、公園、國道轉運站。此即現今的台北信義計畫區,新的市政府和議會也座落於此。在清代時,該地稱興雅庄,土地肥沃。先民郭錫瑠開鑿瑠公圳路後,舉目望去盡為阡陌良田。曾為望族後裔的林水勝形容道:「古早以前,林家祖先在興雅庄擁有一大片田地,那時從八德路走到四獸山山區,都不必經過別人家。」

如今,此處高樓公寓林立。但台北市每人平均享有的綠地面積不到5平方公尺。到了2015年,台北市政府鑒於市區高樓叢林,綠化減少,二氧化碳濃度日益高升,也產生溫室效應,如能利用城市特徵,將高樓頂層、陽台等對外空間,視為城市裡可呼吸的肺,則可經由點、線、面的串連,降低城市居住的不快感,達到心靈療癒之效。於是,提出了田園城市的口號及計畫:從校園到公園,從平地到屋頂,從栽種到採收,從菜園到餐桌,台北市要掀起一場土地與食物的綠色革命。耕耘可食地景,打造田園城市,讓下一代與自然重新連結,學會用另一種眼光看待身邊的空間。自家庭院、陽台、頂樓、街巷角落、荒廢空屋、停車場、人行道邊緣、分隔島、公園、學校等等,都是實現田園城市的目標。

2015年,市府在台北東區率先由公園處在市府大樓周邊規劃六處示範基地,三處由公園處自行栽種、三處開放社區團體簽約認養。並利用公有地(國有地)推展田園城市。如為兵工學校、兵工保養廠用地的景勤1號公園,就是欣賞台北101跨年煙火的舒適地點,在遍植香草後,於2017年2月,成為首座田園城市公園。

然而,市府大樓周邊的田園城市示範基地,雖開放民眾認養,卻因景象雜景,常引人側目;並屢次遭外界批評有礙觀瞻,公園處只好與認養人提前解約,認養人也把果樹移除。有的基地則因認養團體認為距離過遠,無法就近照顧,提出放棄認養。相較於屋頂菜園的蓬勃發展,田園基地顯得「兩樣情」。

田園城市的借鏡之處

我國自古以農立國,現今台灣雖已邁入工商社會。但由日本電視熱播的綜藝節目─《自給自足一人農業》,在台灣也頗受歡迎的現象可看到,能在城市體驗種植樂趣,及收成的快樂,是城市人的夢想。台北市政府付出不少心力,想讓市內原種花種草的空地及公有地,變成可吃的田園基地。但有些因交通發達,汽機車空氣汙染嚴重,民眾大多不敢嘗試種出的作物。

回顧田園城市最初的構想,雖已時過境遷。但它提到:「為減少城市的煙塵污染,必須以電為動力源,城市垃圾應用於農業」,仍有借鏡之處。當局應該結合中央推廣電動車,減少PM2.5,並加強公共運輸,以達到田園城市的基本目標。

(作者係歷史研究工作者)

新詩常被人說成是散文的分行,農運詩人詹澈近十年來不斷思考「新詩到底有沒有詩體」,從而發明了「五五詩體」,並以此體例創作了逾百首詩,集結成冊出版,4月14日在國家書店舉辦新書發表會。

詹澈,1954年生於彰化縣溪洲鄉,出身農家的他,作過農民、《春風》雜誌發行人,《春風》詩刊編輯、農會工作人員,也參與多次社會運動,是2002年「與農共生」12萬農漁民大遊行的總指揮、2006年百萬人民反貪腐紅衫軍的副總指揮。

雖然詹澈擔任過很多角色,但他始終堅持的身分是,「一個站在土地上說話的詩人」。《發酵》這本詩集有:米色的眼睛、石頭山下、發酵、採蘭者與捕蝶者、早覺者的呼吸、給你們樹與土等六輯。內容正是他從土地出發,對自己的父母親、農民、基層勞工與土地觀察的感情與省思。

林煥彰推崇五五詩體

詹澈詩集發表會貴賓雲集,包括久未出席公開活動的兒童文學作家林煥彰、才於3月底渡過心肌梗塞危險,啟動「支架人生」的差事劇團團長鍾喬,去年從台北科技大學退休,專心投入創作與詩學推廣的詩評家白靈、詩人管管、《創世紀》季刊總編輯辛牧、師範大學英語系退休教授古添洪,以及專程從香港來台的香港詩人。

林煥彰寫詩60年,才翻開《發酵》目錄,看到北京大學新詩研究所所長、北京作家協會副主席謝冕寫的序,立即露出驚喜表情。他表示,「謝冕已86歲了,還願意為《發酵》寫序,很不容易,這表示他了解且肯定詹澈,也可見這是一本很有份量的詩集。」林煥彰更表示,詹澈建構的「五五詩體」是「至今華文界唯一提出的新詩體例,相當了不起。」

所謂的「五五詩體」是指,每首詩五段,每段五行,不超過五百字,不押韻,第三段為轉折,虛轉實、情轉境、境轉意、哀轉怒等等,整首詩文長在500字以內。

鍾喬評詩人觀察細膩

事實上,現今新詩的創作平台,越來越少見長詩出現,配合新媒體介面,有的詩甚至只有一兩行,詹澈的詩對現代人閱讀習性是一大挑戰。與詹澈認識於1980年代《春風》詩刊時期的鍾喬說,「要懂詹澈的詩,可以從〈發酵〉這首詩讀起。」

他朗誦了該詩的第二段:

「父親教我如何用圓鍬與鐵叉翻動半熟的堆肥

一層草一層牛糞,一層粗糠一層雞糞,像九層糕

有時滲雜雞骨頭與廚餘,以前,更早

沒有抽水馬桶與化糞池,挑灑人糞尿是最好的

臭味一層一層的掀開來,隨著水蒸氣往上騰」

鍾喬說,由詩作鉅細靡遺描述現實狀態,顯示詹澈對人事物的細緻觀察。其次,該詩第五段:

「而父親早已去世,骨灰還是不忍,不敢

撒在樹下成為堆肥,像成堆的落葉與枯草

化作春泥再護花。而幾千年來,戰場上

多少屍體都已是地下的肥料與石油,而文明的我們

再活的新鮮亮麗,又如何能遠離戰爭,與垃圾」

鍾喬認為,由此可窺見,詩人進一步以更深刻的觀察,寫下對時代的反思。

白靈建議應強調五五詩體

白靈指出,《發酵》最重要的精神就是,充分呈現詩人與土地互動的情感,「不論是吊絲蟲還是小巷裡的狗屎,他都可以把這些生活上看到的,寫進詩裡。他就是一個在現實生活裡,永遠不忘做詩的人。」例如詹澈看到老婦補鞋匠的手,「猶如堅持在廢紙上寫詩」;聽到女裁縫的二胡聲,使他想起「習慣用手寫詩」的自己;他與大陸詩人妻子司童,兩人一前一後扛著曬衣竿走在路上,也寫了一首〈扛著曬衣竿)。

白靈還坦承,「曾經懷疑詹澈有必要寫這麼長的詩嗎?」然而,等到他真的把詩讀完,才知有其必要性,否則無法表達出詩人觀察現實、描寫困頓、反省的過程。白靈同時認為,「五五詩體」是《發酵》最重要的觀點及賣點,曾強烈建議詩人在書的封面強調,可惜未被採納。

自述「五五詩體」源起

最後,詹澈解釋他為何開始創作「五五詩體」。原來他在就讀屏東農專時,即開始描寫長篇敘事詩,但在20年前出版《西瓜寮詩輯》後,就對自己長期以來,偏好創作長詩的習慣感到困惑。他曾與詩人好友交換新詩創作的意見,中國大陸女詩人,朦朧詩派代表人物舒婷告訴他,「一首詩能在30行內不超過800字,成為好詩的機率較高。」詩人陳義芝也告訴他,「副刊版面空間很難再登30行以上的詩。」這些看法對詹澈而言,是極重要的提醒。

於是詹澈參酌唐詩宋詞元曲的長短語句的變化,兼俱詩的語感與美感情況下,試寫五五詩體。詹澈說他在創作時,盡量避免為了形式而形式,先順著感情,自然地寫,寫好再整理,在寫了差不多50幾首詩後,他發現每首5段、每段5行的詩體結構,漸漸與自己內心情感相呼應。

詹澈從小愛寫詩,卻不被父親接受。他回憶年輕時,每次去西瓜園工作,父親都不准他帶筆跟紙,他只好把筆藏起來,利用父親午休時間,偷偷撕下西瓜寮裡的日曆紙,或包便當的報紙,趕快寫下片斷的詩句,可惜有很多紙張報紙在幾次搬家後不見了,只找到十幾張用水果箱的厚紙張寫下的,經過整理後,這些詩也收在輯三。

談起與父親的回憶,詹澈忍不住拿出近期在副刊發表的新詩〈它也是一種節奏〉,朗誦其中一段他對父親的懷念:

「父親要蹲下去挑西瓜時,我剛拋給他一個西瓜

他抬頭順手接住,影子壓在他的扁擔上

沒有重量的,像他背後山上的雲

他彷彿要挑起那兩堆烏雲

挑起烏雲下的兩個饅頭狀的山巒

離開西瓜園後的詹澈,有很長一段時間因為生計與社運,從事與詩文無直接關係的工作,經常只能以片斷的時間匆促記下片斷的詩行,後來,他索性辭去公私所有職務,專心讀書與寫作,並在今年交出成績單。「我要感謝妻子司童,因為我都是寫在A4紙,因自己打字速度太慢了,大部分由她完成,害她少了讀書及寫詩的時間,十分愧疚。」

詩體已自成一格的詹澈說,「五五詩體為常常寫長詩的我,找了一個方框;最重要的是,為新詩的靈魂找到一個健康適當的身體,也等於找到一件適穿的外衣。」當然,有更多的可能是,它為寫詩超過50年的詹澈,在新詩創作旅途中,找到一個安住的旅店。

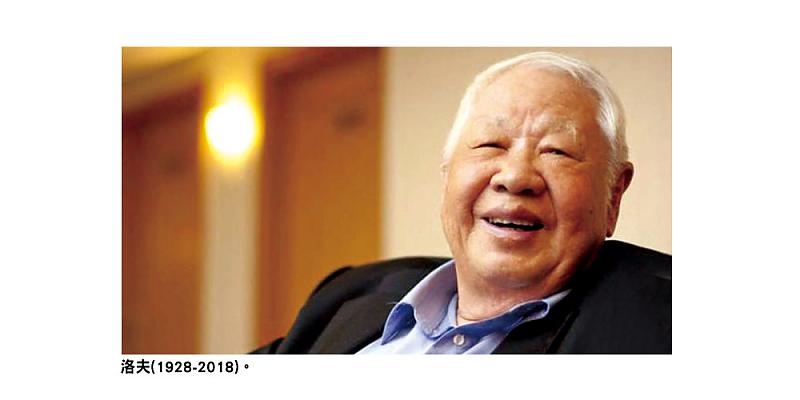

今年3月初,位於台北大安森林公園對面巷弄裡,不到20坪的飛頁書餐廳,坐滿了近百位熱愛詩歌的人。我到時已稍遲,只能站在門口。正在講話的是另一位與洛夫同齡的向明,談到12生肖為什麼沒有貓的故事及與《昨日之蛇》(洛夫動物詩集)的關聯。其後洛夫太太陳瓊芳即預告繼這本之後還會有洛夫的愛情詩選出現。

接著輪到洛夫講話,他因身體帶病,只能坐在椅上講,早已白髮蒼蒼的他,以蒼鬱的聲音提及他近年出書的幾種面貌,包括主題式的《石室之死之》、《隱題詩》,文物出土式的如《魔歌》、還有就是選集式的如這本新編的,選自散落在不同詩集中精挑出的動物詩集。

洛夫講完話後,大陸來的胡樂民朗誦了《蒼蠅》、《蟑螂》兩首詩,配上音樂,將洛夫詩中人人厭惡的小生命,寫得「物我同一」的感受,傳達得挺傳神。

發佈會才一小時就結束了,洛夫預先簽名的50本書根本不夠,排隊等他再新簽、順便拍照的有一長排,洛夫來者不拒。聽到座中的女詩人尹玲跟向明提及,越南12生肖中有貓沒有兔,可能跟傳至越南時的兔年遇到卯年(與貓音近)有關云云。那天下午天色有點灰暗,冷風料峭,沒想到是最後一次在公眾中見到他。

回想第一回見到他,已是1973年的45年前了。那是在台北劍潭的銘傳半山腰辦的復興文藝營,營主任是瘂弦,來詩組(另有小說組、散文組等)講課的有商禽、洛夫等創世紀同仁。我與他正式的接觸是把一本有二三十頁淡藍封皮、寫滿詩的筆記本交給他,希望他看一下我的詩。他說一下子看不完,必須連同其他學員的作品一起帶回去。

因文藝營長達一兩個星期,所以等他再來時,好像只笑笑說寫得好。我翻這筆記本翻了半天,要找他留下的痕跡,卻只在最後一頁最後一首詩的最後一行「如奔投太陽」上的「如」字,用紅筆劃了斜線,意思是應該改為「奔投太陽」。當時有點失望,他沒有給什麼意見,且對他劃掉的「如」字不是很認同。要到詩寫多了的幾年後,想起來,才能服氣。那回文藝營內的詩獎比賽,我拿了第一名,想來與他的青睞有些關聯吧。

此後我與他接觸中,發現他並不健談,屬於沉鬱和不多話的一型。1995年間我受邀進入洛夫、向明、余光中、瘂弦、梅新、商禽、張默等組成的台灣年度詩選編委會。

1996年在梅新家開會,一首首舉手表決初選的詩篇時,席間洛夫憤憤提及自己準備二度自我流放離開台灣一事,顯然對當時政治環境、族群被政客操弄形成對立、外省人在台甚受精神欺侮極端不滿。這是第一次我看到他真性情的表現,沒多久他就離台了。2000年,72歲的他花了一年的時間,在溫哥華寫成了3,000多行的長詩《漂木》。

2007年4月,我應邀出席蘇州大學舉行之「洛夫與20世紀華文文學研討會」。在蘇州眾人遊寒山寺拍團體照時,洛夫正與旁人說話,太太陳瓊芳站在外頭突然說:「洛夫,不要講話!」洛夫隨即不作聲。此後我注意到其夫人對他有極大的約制力量,比如每回有朗誦、太太又隨行時,他必念1988年被要求下,寫給太太的第一首情詩《因為風的緣故》,有人問起最好的詩是哪首,他必說這一首。而且太太還會糾正他沒念好、音不正確,「重念吧。拜託哦,大聲點,是黑不是喝,燭不是柱。」(昌政文,2013)

在感情方面,洛夫是脆弱的、需要倚靠的,又是被現實壓抑的,他想逃脫,卻四處受綁。洛夫早年由於本身內在對「夥伴感」的渴求特別強烈,加上與親人時空隔斷的孤絕感,形成悲劇性格,思維內化的特質也特別凸顯,產生的內在與外在、身體與心靈及神、獸、人的衝突和矛盾也迥異於常人。這由他來台第二度受洗、從軍兩次開小差、寫信讀信之勤令人側目、參加現代派成立大會時有「圈外人」之感可略見出。

他的激情和滔滔雄辯早已不表現在外部,而多表現在詩裡、在跳躍的語言中或有關詩的論述文字裡。多次與他同桌聚餐,他並不主動引發話題,也少談笑風生,他沒有余光中的機智、風趣,也少了瘂弦的幽默與親和。但他的少話是違反他內心澎湃的熱情的,

「早年滿腹的激情

曾撐得我

沿室游走如一懷了孕的貓

積多年的陣痛

只產下

一窩骨多於肉的意象」

前三行說的是激情給他的不安(肉多於骨、外顯多於內涵),後三行是說痛過後的內在呈現(骨多於肉、內涵多於外顯)。

因此,語言是洛夫一生最強悍、可以無窮演繹的倚靠,以之編筏,可以撐筏渡己、放筏渡人。可以說,洛夫中後期寫的每首詩,都是他精心編制的堅實的筏,都是他的激情與沉鬱矛盾心境的組合,而每行精彩的語句,都是他脆弱與強悍兩極性格的衝撞。

洛夫一生用筆尖釋放閃電、用意象在掌上製造龍捲風,他大概是百年來新詩寫得最好的詩人。

(本文作者係詩人、評論家)

中國大陸軍機外銷已有不短的歷史,但過去以仿造前蘇聯的殲-6(米格-19)和殲-7(米格-21)為主,沒辦法與歐美及俄羅斯的先進戰機競爭。但近年來中國生產了第四代戰機,價格又具競爭力,外銷市場看好。

近十年來,由於國際市場極需一種性能屬於第四代戰機,但價格又需要相當具有競爭力的戰機,來填補原本屬於米格-21和F-5(自由鬥士)兩型戰機用戶的市場。

所謂第四代戰機,就是指性能具有超視距攻擊,近距離格鬥,能對地、對海進行防區外精確打擊的戰機,許多亞非拉第三世界國家,都需要一種性價比高而價廉物美的第四代戰機,中國鑒於美國F-5(自由鬥士)戰機成功的銷售模式,聚焦第三世界國家的需求,由中航工業成都飛機公司發展出了梟龍(FC-1)超音速戰機,基本上具有第四代戰機的作戰功能與能力。

梟龍戰機(FC-1)

梟龍戰機(FC-1, Fighter China No.1)原計畫名超7,中國對外稱之為FC-1,是由成都飛機公司與巴基斯坦航空複合體,合作研製的單座單發輕型多用途戰機,標誌著巴國航空工業首次擁有自己的軍機生產線,巴基斯坦稱梟龍戰機為JF-17雷電(Joint Fighter-17)。

梟龍戰機於2003年8月進行首飛。2007年開始交付巴基斯坦空軍,有超視距作戰能力,具備第四代戰機標準的作戰能力。是世界上首款使用DSI進氣道的現役戰鬥機,目前已量產並服役於巴基斯坦空軍。

FC-1設計不僅有著與F-16A極為相似的氣動布局,也參考了俄羅斯米格設計局的若干技術,這種融中、美、俄三國技術為一體的產品,具有相當高的性價比。雖然FC-1的氣動外型相當不錯,但是因該機配備俄羅斯的RD-93發動機,耗油量較西方國家的產品要高,機體的結構重量過重,大於各國同量級戰機,因此飛機性能和維持續航戰力相當仰賴空中加油,整體表現與歐美俄四代戰機仍有相當差距。

中國大陸有鑑於此,針對巴基斯坦空軍未來面對的挑戰,在性能上進行了大幅提昇,在超視距、近距離空戰能力,結合主動相控陣雷達多模式作戰功能的優勢,可擔負反輻射、遠端對地精確打擊等任務,這三種作戰模式基本滿足了巴基斯坦空軍對印度的作戰需求。

巴基斯坦第三批次生產的150架梟龍戰機,在雷達航電、飛航性能、與空中受油能力,進行了升級強化,並且加強了與預警機的協同作戰能力。KLJ-7A有源相控陣雷達為大陸「中國電科南京第14研究所」,基於梟龍II所搭載的KLJ-7脈衝多普勒雷達,通過了換裝相控陣雷達天線發展而成。梟龍戰機會在國產渦扇-19中推力引擎量產換裝後,性能得到進一步提升。緬甸空軍將成為梟龍戰機第二個用戶。未來,斯里蘭卡、孟加拉、北朝鮮、泰國、伊朗和若干非洲國家的空軍,都可能成為梟龍戰機的用戶。

殲轟-7性價比高

梟龍戰機雖具備對地、對海超視距遠端攻擊的能力,但它到底還是一款以爭取空優為主的戰機,在載彈量和作戰半徑方面仍有所不足,對於若干這類任務需求較大的國家,另一款國產戰機,西安飛機公司的殲轟-7應該可扮演一個優勢互補的角色。殲轟-7目前約有216架戰機,在解放軍的海空軍服役。

根據公開資料顯示,殲轟-7具有9噸的外掛能力和1,600公里的作戰半徑,具備超視距打擊能力,但是整體性能仍無法與瀋陽飛機公司生產的殲-16相比,所以未來在國內市場的前景堪虞。

殲轟-7(飛豹)的性價比,相對其他功能相近的戰機來說,是比較高的。如果西安飛機公司能夠在機載雷達上,也採用南京第14研究所的KLJ-7A有源相控陣雷達,結合殲轟-7B新的改進型號所提出整體的性能提升規劃,再配合渦扇-19中推力引擎量產後引擎的更新換代,在國際市場上推出一款「新飛豹」,與梟龍戰機搭配,相信定會受到巴基斯坦這類國家的歡迎,因為這一種戰鬥轟炸機,能攜帶防區外遠端打擊武器,執行低空滲透或掠海飛行,對敵軍事要地或海上艦隊進行精確打擊。

渦扇-19中推力引擎(「黃山」),軍用推力為6噸,開啟後燃器後的推力為9.8噸,如果梟龍戰機和新飛豹採用渦扇-19;同時大幅換用複合材料以降低飛機本身重量,增加結構油箱的設置以增加飛機本身燃油的攜帶量,將大幅提升這兩型戰機的性能。

中航工業集團需要整合旗下的各家公司,針對亞、非、拉國家的市場需求,就作戰飛機、運輸機、預警機、教練機等,提供一種套餐式的解決方案,必能有效擴大軍機的外銷,真正滿足客戶的需求。

(作者係東亞統合研究中心執行長)

4月14日,俄羅斯軍方在新聞簡報會上說,美英法對敘利亞發射包括戰斧巡弋飛彈在內共103枚巡弋飛彈,但敘利亞空防部隊成功攔截了71枚。雖然敘利亞境內也有S-400凱旋防空系統,但鎧甲S1防空系統是專門攔截低空目標的。

在分秒必爭的戰場上,地面部隊需要一種操作成本低廉、可以配合部隊移防、涵蓋1~20km防空範圍,威力足以擊落直升機、定翼機、巡弋飛彈、無人飛行載具(UAV)等大小目標的短程防空系統,尤其以「彈砲合一」搭配「機動載具」的設計最為理想。然而,單兵攜帶的紅外線導引肩射式防空飛彈,有效攔截距離只有5km,而且彈頭裝藥的威力不足,並不符合野戰防空的需求。

鎧甲S1防空系統功能

鎧甲S1防空系統(Pantsyr-S1)是一套結合雙雷達、紅外線追蹤光電儀、射控系統、12枚57E6型短程防空飛彈、2門2A38M 30mm口徑快砲的大型遙控武器站,並由下方卡車操作艙內的人員指揮。該系統不僅機動性高、火力強大,最重要的是,操作成本低廉,符合俄羅斯預算緊縮的國情需求。鎧甲S1防空系統的細部介紹如下:

1. 雷達方面:一般型鎧甲S1防空系統包括(1)後方目標搜索雷達的覆蓋範圍達360 °,偵測距離32~36km,頻率為超高頻(UHF)。(2)前方目標追踪雷達的覆蓋範圍達錐形+/-45 °,追踪距離24~28km,可同時追踪20個目標,並擊落其中3個目標,最多可以遙控4枚飛彈,頻率為極高頻(EHF)。(3)針對匿蹤目標,還設有紅外線熱成像追蹤的光電儀,可以自動偵測和追踪空中和地面目標。追蹤目標採用3~5μm紅外線,飛彈鎖定採用0.8~0.9μm紅外線,可同時追蹤並擊落1個目標,最多可以遙控1枚飛彈。目前,改良型鎧甲S1防空系統已改為覆蓋範圍達360 °的雙面相位陣列雷達,搜索性能更強大。

2. 武裝方面:(1)12枚57E6型短程防空飛彈(北約代號SA-22 Greyhound灰獵犬)採用2段式固態推進火箭,最大射程20km,20kg高爆破片彈頭的殺傷力足以有效攔截各種低空來襲的目標,並可以用2枚飛彈追蹤1個目標,命中率達75%~90%。(2)2門2A38M 30mm口徑快砲最多配備1400發彈藥,包含高爆彈、曳光彈、穿甲彈,可以根據目標性質來選擇彈藥種類,最大射速2500發/分鐘,最大射程為4,000m。

同時,配合射控系統可以攔截高度3,000m以下的目標,如低空飛行的無人飛行載具(UAV)和巡弋飛彈。為求穩定性,當2A38M 30mm口徑快砲射擊時,KAMAZ-6560卡車必須使用4個油壓千斤頂支撐。由於鎧甲S1防空系統採用彈砲合一設計,可以同時攔截空中、地面、甚至水下的目標;而且,模組化配置可視任務需求來換裝,彈砲合一可換裝為單一快砲,提高使用彈性並降低操作成本。

3. 載具方面:俄羅斯部署的鎧甲S1防空系統採用KAMAZ-6560 8X8卡車,最大馬力400hp;未來有可能換裝MZKT-7930 8X8卡車,最大馬力680hp。

外銷成績亮眼

2008年底俄羅斯軍方表示,鎧甲S1防空系統通過評測,並具備多重目標攔截能力。俄羅斯陸軍已於2010年開始部署鎧甲S1防空系統,未來將採購100套左右的數量。同時,2010年5月9日,在慶祝衛國戰爭65周年的紅場閱兵典禮上,俄羅斯陸軍也首度公開鎧甲S1防空系統,塗裝為黃綠迷彩。

阿拉伯聯合大公國已於2006年採購鎧甲S1防空系統,載具改用KMW MAN SX45 8X8卡車;約旦已於2007年進行靶場試射;阿爾及利亞也在2007年採購了38套鎧甲S1防空系統。從銷售成績來看,彈砲合一防空系統的確具有競爭優勢。而敘利亞採購的鎧甲S1防空系統,則在歷次西方聯軍空襲敘利亞時,擊落不少戰機和戰斧巡弋飛彈,戰功顯赫。

中評社報導,俄羅斯國防部消息人士向俄羅斯衛星通訊社表示,近年來俄羅斯提供敘利亞約40套鎧甲S1防空系統,以防禦來自空中的襲擊。消息人士表示:「俄羅斯提供敘利亞約40套鎧甲S1防空系統,以防禦空襲。這裡指的是出口,而不是從俄國國防部現有裝備中抽調。」但他沒有透露其他細節。鎧甲S1防空系統被用於近距離掩護民用和軍事目標(包括遠程防空系統),免受一切現代及未來武器的空襲,該系統還能保護相關設施免受來自地面和水上的威脅。

(作者係全球新武器大觀網站版主)

4月12日,大陸海軍在南海舉行軍事演習,其規模是習近平上任後陣容最為龐大的,而國軍也不甘示弱,隨即在13日上午舉行海上軍演,但兩相比較,立即可以判出高下。

4月12日這場大陸規模最大的海軍軍演,總計有48艘各型戰艦參與,包括最新航母遼寧號與其他附屬艦隻,參與官兵超過10,000人,演習科目從一般的艦隊作戰、空防作戰到備受矚目的補給訓練作戰,其中大陸海軍901型綜合補給艦的參與演出,代表大陸海軍正式擁有完整的遠洋作戰能量,能透過海上物資補給,讓航母執行遠距離打擊任務,超出以往近海的作戰範圍。

強軍夢是為保疆衛土

保衛疆土一向是中國大陸的核心利益,大陸對南海問題採取了「主權在我,擱置爭議,共同開發」原則。習近平上任至今,為完全貫徹大陸核心利益的意志,從外交、軍事、經濟與政治多方努力,時至今日已有具體成果。

從時間上來說,大陸海軍成立至今已超過一甲子,共經歷了近岸防禦、近海防禦與遠海護衛等三個時期,現階段正朝向遠洋海軍邁進,特別是習近平上任後,懷抱「強軍夢」與「亞洲夢」,大陸除了以經濟力量與周遭鄰居交往外,也透過軍事力量展現大陸的軍武科技發展,期待透過海軍的建設,維護大陸的國家利益,恢復民族自尊。

大陸此次海軍軍演,恰巧碰上美國航母艦隊與新加坡在南海附近舉行演習,中、美互嗆的味道頗為濃厚。許多分析家認為,川普政府現階段除了透過經貿手段與中國強碰外,以軍事表達其霸主地位的心態仍舊未變,亞太局勢再度因中、美之間的較勁,增添許多不安情勢。然而,我們也看到,當大陸不斷透過軍演展現其國力時,與美軍的互動反而較為平靜,並無任何擦槍走火的事件發生。這凸顯出大陸「永不稱霸」的決心,堅持走「和平崛起」的道路,並以強大的軍力來維護區域的和平與穩定。

蔡英文以軍演與大陸較勁

對於大陸海軍軍演,國軍也不甘示弱,隨即在13日當天上午,為配合蔡英文總統的要求舉行海上軍演,除以「62特遣艦隊」作為番號外,配合空軍戰機/岸上反艦飛彈的布置,蔡英文又以「登艦」作為演訓主軸,所有的行動頗有與大陸較勁的味道。

對於台灣舉行海上軍演,筆者認為國軍往年按照既定時程舉行軍事演習早已成常態,對部隊的演訓應以平常心面對,但這次演訓時間顯有失當之處,特別是當大陸海軍剛結束在南海的軍演,台灣本該靜觀其變,來爭取兩岸和平對話,而不應立即宣布在宜蘭外海舉行軍演,再者,其陣容遠不如對岸,豈不自曝其短。蔡政府以如此高調的態度舉行軍演,其背後的政治目的令人好奇。

此次台灣蘇澳軍演透露出幾個問題:首先大陸的造/購艦的速度遠快於我們,台灣軍力因長期面臨經費短缺,加上各軍種普遍面臨員額短缺的問題,正岌岌可危。第二,科技實力決定軍事實力,由於台灣長期在軍武科技上遠不如大陸,國軍在極其有限的資源下進行軍事投資,正面對著經費/科技實力與大陸不對稱的窘境,而大陸的軍事實力早已超越台灣甚至直逼美軍,即使蔡政府上任後下令推動各項國防建設,但龐大的經費與先前的弊案(獵雷艦),未來能否有具體成效仍有待檢驗。

兩岸軍事實力不能相比

大陸軍事力量崛起已是不爭的事實,「強軍復國」是習近平主政的一貫原則、政策,對海空軍、火箭部隊的建設不遺餘力,其中海軍最受矚目。特別是,大陸一再強調其「核心利益」的捍衛不會有所動搖,舉凡東海、南海與台海皆為大陸國家利益,不容外界染指。

大陸海上部隊的建設,以「下餃子」的速度建軍,所有的海上軍演都為未來做準備。回過頭來看看國軍,在藍綠執政下早就被折騰得不成樣子,加上民進黨過往對軍人動輒以羞辱、謾罵的方式重創國軍士氣,現階段募兵制成效極差,台灣年輕一代從軍保家衛國的思想已完全流失,台海軍力失衡已是不爭的事實。大陸解放軍所有的軍事建設,固然與其科技實力有關,但背後關鍵的重點也在於經濟實力的茁壯。

因之,此次兩岸的軍演雖只是例行的,但背後所透露出的動機與實力早已高下立判,大陸海軍所擁有的實力已讓美軍不敢大意,對於解放軍的遠洋實力、航母戰力、潛艦戰力更不敢輕忽。兩岸在硬實力上早已不對等,台灣應以政治智慧進行和平對話,才是明智之舉!

(作者係軍事評論員)

今年5月18日是雲林草嶺潭崩塌67周年紀念,1951年那一次場意外造成74名官兵殉職,真是人間一大悲劇。作者曾於2015年3月致函給雲林縣縣長蘇治芬,希望她在草嶺林辦一場追思會,但未被她接納。

筆者曾在上海田子坊遇到一位家住徐州的保全人員,提起當年一起被拉夫到台灣的伯伯、叔叔大都陸續返鄉探親,唯獨他爺爺始終音訊全無 ,家人忍不住悲情要問「爺爺為什麼還不回來?」令人擔心他爺爺會不會就是74人中的一位?

位於南投、雲林、嘉義交界的草嶺潭,因為一次地震形成堰塞湖,政府擬在潭底修築堅固工事,並搭建簡陋工寮,詎料連日的豪大雨,導致1951年5月18日清晨崩塌潰決,1億5千立方公尺的蓄水一時之間喧洩而下,正駐紮潭下的陸軍第75軍步兵第16師工兵營74名清一色外省籍官兵弟兄,一夜之間全數沉沒潭底(全營僅56人倖免生還),至今仍令人無限悲痛。據當地居民回憶,災後沿著清水溪、濁水溪兩岸,水流屍遍布沿岸,而且多已面目全非、四肢不全。

遭此災變,各界為感懷他們為地方建設及維護民眾生命財產而壯烈犧牲,乃擇嘉義縣梅山鎮梅山公園現址,立碑鐫石,建衣冠塚,以為表彰永誌。1998年秋,陸軍總司令湯曜明鑑於紀念碑鐫石日久斑剝陳舊,園景荒蕪,特撥款飭駐軍257師重修,恢復原貌外,另增列殉難官兵的英名於鐫石右側,重整花草景觀,使其成為莊嚴肅穆,景色怡然,寓瞻仰追思於休閒遊賞園景,以告慰英靈,永誌不朽。

應公布籍貫以便家屬追弔

葬身草嶺潭底的74名官兵,據筆者探查,清一色全都來自浙江、廣東、湖南等省(當時政府尚未徵調本省青年入伍當充員兵),他們是:李柏春上尉 童清心上尉 金霞山中尉 楊萬雲少尉 向舟田少尉 蕭芝槐准尉 陸飛准尉 劉宗益准尉 陳定立上士 蔡喜保上士 吳福根上士 嚴志剛上士 王英俊上士 劉少泉上士 耿心田上士 段瑞林上士 潘金松上士 張明詩中士 王大成中士 胡登金中士 黃良得中士 陳根鴻中士 陶明中士 劉光輝中士 郭長根中士 張杏松中士 唐成全下士 周炳安下士 沈學明下士 江上喜下士 陸恆興下士 張冬夢下士 林忠下士 劉瑞珍上兵 周宓上兵 李章全上兵 蔣阿春上兵 陳善慶上兵 黃益民上兵 戴連珍上兵 陳玉上兵 史久和上兵 向德林上兵 盧秀祺上士 彭忠良上士 李茂生上士 姚炳昌上士 林國珍上士 何清海上士 黃喜生上士 曾自德中士 張泉發中士 周祖璠中士 方國成中士 戴國英中士 李金祥中士 張海清下士 沈普生下士 周元福下士 謝瑞盛下士 呂世榮上兵 朱寶林上兵 李信芳上兵 劉廷功上兵 林阿來一兵 陳芳信一兵 章阿岳上兵 夏連兆上兵 陳阿富上兵 劉阿日上兵 龔如根上兵 劉世民上兵 周治平上兵 周裕堂上兵(抄錄自嘉義梅山公園《草嶺兵工殉難紀念碑英魂名錄》)。

由於彼時兩岸關係緊張,音訊隔絕,以致67年來英烈們在大陸的親屬,大都不知自家子弟已命喪黃泉,死於非命,埋骨他鄉甚或屍骨不存,至今思之仍令人不勝悲痛,不能自已。至盼國防部能公布74名英烈的軍籍籍貫,透過海基、海協兩會管道,安排大陸親屬前來追悼並招魂,以慰死者在天之靈,可能比入祀忠烈祠更有實質意義。

又悉當年開闢橫貫公路,不幸因公殉難的退除役官兵,亦絕大多數隸屬大陸人士(太魯閣長春祠即祭祀這些英靈),還有當年八二三炮戰時不幸犧牲的國軍弟兄,外省子弟所占比例甚高,他們多是來台的外省人士(金門太武山軍人公墓墓碑上的籍貫欄可以佐證),這許許多多的外省同胞,將畢生青春年華、寶貴生命,奉獻給寶島台灣,希望今後有情有義的本省人(筆者為土生土長的本省子弟),不要再糟蹋僅有的人性尊嚴。

不應炒作省籍情結

吾人每年追悼二二八事件不幸遇難志士,秋祭以外省人占多數的白色恐怖殉難人士,誠不應再撥弄省籍意識,更不應遺忘這一大群曾為台灣付出寶貴鮮血、離鄉背井的外省同胞。

台北市議員梁文傑曾在聯合報、蘋果日報接連為文,質疑領兩萬元以下退休金的軍公教還是弱勢嗎?在此我要提醒梁議員,這些每月領兩萬元以下的大多是垂垂老矣、行將就木的退伍外省老兵,他們大多鰥寡孤獨、侷促榮民之家,過著風燭殘年,極盡卑微,維持尚存的一絲氣息,請不要再撥弄他們。想當年他們個個年輕力壯、英挺瀟灑,為保衛台澎金馬付出了寶貴青春,犧牲了終身大事,如今年老孤獨鰥寡,靠著點滴尿袋維生,僅有的人性尊嚴,卻還要被踐踏,被嘲弄,真是情何以堪?

(作者係中學退休歷史老師)

林呈祿(1886-1968),桃園大園鄉竹圍村人,日本明治大學法律系畢業。曾赴大陸工作,後走上抗日之路,創辦《台灣新民報》。有人因該報後被合併而結束怪罪林呈祿,但葉榮鐘認為,那是時代的悲劇,不應由林承擔。

父親葉榮鐘1968年7月寫了〈林呈祿一生忠義—紀念這位抗日運動的理論家〉一文(下稱葉文),刊登於《自立晚報》,葉文後收入父親的《台灣人物群像》書中。林呈祿早年畢業於當時的最高學府─台灣總督府立國語學校國語部,之後進入台灣銀行服務,這是當時在日據下,台人所能爭取到的最高待遇。但是,不安份的他,轉任教員,後又參加文官考試以第一名錄取,而轉入台北地方法院任書記官。葉榮鐘認為,林短短六年之間換了三個職業,顯示他才華出眾,也凸顯在異民族統下,台灣青年對於前途感到苦悶,像迷失的羔羊徬徨歧路。

一心想赴祖國效力

1913年,當他在台北地方法院當書記官時,湖南省長兼都督譚延闓,派他的親信大員蕭仲祁前來台灣考察司法制度。林呈祿私下到旅舍拜會,表達有意願到內地效勞的心願。蕭氏當下舉筆寫下「賓室如歸,當盡地主之誼」,但林呈祿還沒等到蕭先生的回音,便毅然決然放下工作,赴日留學,考上明治大學專攻法律,畢業後又進研究所深造,所以日後抗日運動與日本官方有關文件來往皆出自其手。日據時期除地主階級、御用紳士的子女,很難有能力赴日留學。當然也有些特例,如莊垂勝、葉榮鐘,受霧峰林家的資助赴日留學,分別畢業於明治大學與中央大學。

林呈祿雖赴日留學,但並沒放棄與祖國的聯繫。他積極地和一位大陸留日學生學習普通話,並得其介紹隻身赴北平,去見當時的司法總長張紹曾,欲求一職,未能如願。然而,這時蕭先生的聘書卻輾轉由東京來到北平,林呈祿束裝就道,赴湖南任湖南省立政治研究所及統計研究班教授。可惜好景不長,譚延闓因袁世凱稱帝而去職,林呈祿也丟官再回東京。

林呈祿回到東京正值一次大戰結束,美國威爾遜總統的民族自決論調,對林呈祿和台灣留日學生產生莫大刺激。祖國的五四運動、朝鮮的萬歲事件,也在在影響著這些遊子。林呈祿因年長資歷深,成了留學生領袖,自然而然地和林獻堂、蔡惠如有所接觸。他先後和祖國留學生馬伯援、吳有容成立「聲應會」,又與林獻堂、蔡惠如及台灣留學生組成「啓發會」。直到1920年與蔡惠如成立「新民會」,才確立為抗日運動的主導團體。

創辦《台灣新民報》

「新民會」成立後想自辦刊物,蔡惠如慷慨解囊,交給林呈祿1,500元,創辦《台灣青年》,也就是《台灣新民報》的前身。同時種下了林呈祿與《台灣新民報》不解之緣,該報由他開始,也在他手中結束。

葉文有一段這樣寫:平心而論,《台灣新民報》這一民族的遺產,在他負責任內消滅是事實,但是全部的責任卻不能由他一人來負。當時日本軍部為便利其所謂「大東亞戰爭」雷厲風行地推行「統合運動」,上自政界,下自私人企業,合併的合併,收購的收購。堂堂國家的公黨,只消軍部示意,莫論民政黨,莫論政友會,立即把各有幾十年歷史棄之如弊屣,而成立「大政翼贊會」。政黨之中不少強項之士,更不乏口舌之雄,但也無能為力,區區殖民地的幾個新聞社何足道哉。這一點純係時代的壓力使然,呈祿先生大可心安理得,無須為此難過。

父親為呈祿先生抱不平,因為有昔日同志因《台灣新民報》被合併而結束,而對林有所不諒解。呈祿先生也一直耿耿於懷。台灣光復後,林呈祿閉門謝客,在他創設的東方出版社渡過餘生。父親寫葉文時尚未解嚴,以下的資料未公開,特引於後,資料出自國史館典藏「軍事委員會侍從室」。

1952年2月16日,林呈祿寫了以下「自述」,給總統府:憶自民國七年由祖國湘省來到東京後,則專為該領導台灣同胞青年,喚醒民族意識,創刊《台灣青年》雜誌,宣揚漢族精神,首倡要求應設台灣議會以完成台灣自治,排斥滅族的同化政策以保持漢族精神,不畏強權壓迫,奔走反日運動。殆至民國三十三年所主持日新聞廢刊日止,前後凡二十五年間,始終一貫為民族正義而奮鬥。光復後,以民族運動初志已達,則懷身引退,辦東方出版社,從事文化教育事業以養餘生,而不問世事矣。

葉榮鐘讚林是疾風勁草

林為什麼要寫這份自述送交總統府,確實費解,難道如葉文所言,「光復那年六十尚未出頭,假使他有意活動一番,以他過去的聲望原可大有作為的。雖然不一定可以飛黃騰達,但總可弄個相當銜頭。」可是看來又不是,葉文中接著說「但他不但不此之圖,就是一般社交場面亦很少露面,晚年更傷足不利於行,每日除到東方出版社三樓辦公外,幾乎與外界隔絕。」

的確有昔日同志對林在「大政翼贊會」後,出任皇民奉公會生活部長一職多所批評。但葉文指出,在這時代悲劇中,林呈祿的自責多於別人對他的批評。葉文結尾說:呈祿先生已矣,他一生對於台灣抗日運動是有其不可磨滅的功績,但從不矜驕,真有『人不知而不慍』的君子風度。在這奔競鑽營風氣盛熾的時代,愈覺其難能可貴,思之令人有疾風勁草之感。

最後,題外話,葉文刊出後,當晚六時左右,家裡的電話響了,接完電話的父親回到飯桌上,嘆口氣說「這個培火啊!他在擔心,他死後,我要如何寫他。」

(作者係葉榮鐘次子)