探訪桃園內壢前世今生│張健豐

內壢名稱的改變和中壢市街發展息息相關。從近300年前躍上歷史舞台的澗仔瀝庄,逐漸發展為澗仔瀝新店街、內壢溪庄、中壢新街,後退居幕後,泛指今中壢區轄內東北部。而內壢東鄰的崁子腳因位居桃園和中壢的中間,成為商旅趕路中途打尖吃飯的地方。到了日據末期日人在此建立新式製糖工場,光復後成為紡織廠和元智大學的校地。

由大漢溪挾帶之沉積物堆積而成的桃園台地(標高約100公尺),以10-20公尺的台地崖,與西南邊較高的中壢台地相接。因先民習慣將地形高低相差很大的台地崖稱為「崁」,而「崁子(仔)腳」因居於中壢台地陡崖下方,故名。而附近的元智大學也因位居此陡坡地形,校園內設有告示:「下坡道騎自行車扣車三日或罰款500元」的獨特景象。

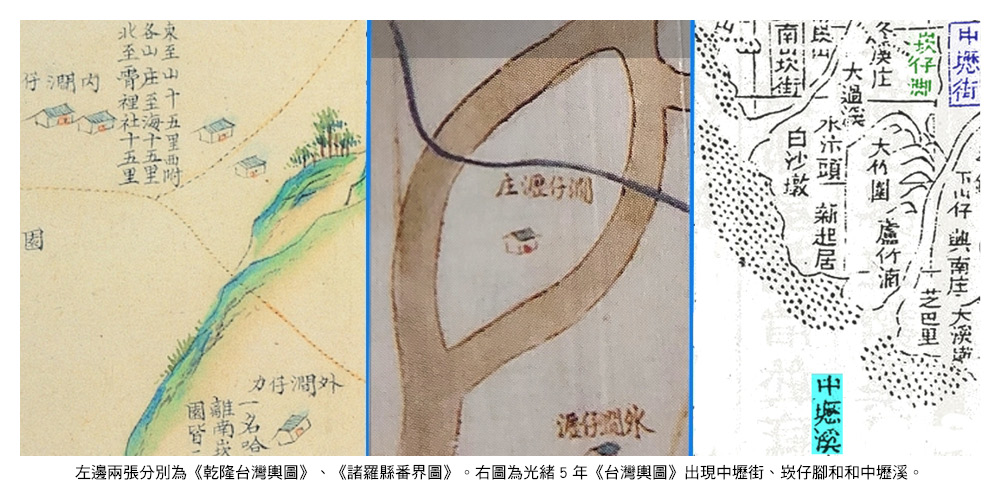

清代先民的拓墾

1921年日人設置的內壢庄,位於今桃園市中壢區轄內東北部。北、東兩面與舊稱南崁的蘆竹區、桃園區、八德區相鄰。內壢原是溪名,地名最早出現於同治10年(1871)陳培桂《淡水廳志》中,稱為「內壢溪庄」。康熙年間(1684-1722),平埔族定居在老街溪和新街溪之間的沖積谷地 (今中壢市街一帶),故《康熙台灣輿圖》以「澗仔力」社相稱。按:「力」為「壢」的諧音,「壢」等同「瀝」,在客語裡是指「溪谷」。溪谷大而水流穩定為「河」,次為「溪」,較小者為「坑」,最小者為「壢」。而「澗仔」也等同於「壢」,都是小溪谷的意思。到了乾隆年間(1736-1795)的《乾隆台灣輿圖》則分為內澗仔力、外澗仔力。同時期的《諸羅縣番界圖》則出現客家族群漢人建立的澗仔瀝庄;此時,淡水廳轄下的「桃澗堡」之名取自桃仔園(今桃園)、澗仔壢(今中壢)二街庄首字。

至嘉慶年間(1796-1820)澗仔瀝庄發展成「澗仔瀝新店街」。到了同治年間(1862-1874),根據前引《淡水廳志》所提,淡水廳城(今新竹市街)城北的桃澗堡所隸屬29個村莊中,「中壢街【距城55里】、內壢溪莊 【57里】、嵌腳(崁仔腳)莊【65里】…、桃仔園街【75里】」對照現今中壢老街和新街的距離僅2華里(約1公里)里程,可知中壢街和內壢溪莊分別為今天中壢老街和新街所在;而兩街庄所瀕臨的溪也因其名稱的改變,分別稱為中壢溪、內壢溪。至光緒年間(1875-1895)內壢溪莊則已發展成為中壢新街。中壢溪也被稱為頭重溪,內壢溪則改稱為二重港溪。而兩者所代表的老街溪和新街溪之稱,到日據時期才出現。此時所稱的內壢庄已泛指今中壢區轄內東北部。

中壢街的「中壢」之名,取自其位於桃仔園至淡水廳城的交通要道─官道(今台一線)中途的宿站。而由前引《淡水廳志》所知,崁仔腳位居桃仔園街和中壢街宿站里程的中間,成為商旅趕路中途打尖吃飯的地方。18年前,地方文史工作者在元智大學附近的鴻撫街巷弄內,發現一處「土厝牆」,由磚塊堆砌及製作手法研判,極有可能是清朝官道建物的遺跡,而位居鴻撫街的鴻撫宮,被老一輩的人稱為飯店廟,也就實至名歸。1916年引自大漢溪的桃園大圳開鑿後,崁子腳長期處在與周邊聚落隔絕的狀態,因此老人家的安溪腔泉州話還保持相當完整。

全台最晚建的崁子腳糖廠

位在今中壢區轄內東南方的「埔頂庄」由於地面平坦,且相對於東邊的崁仔腳庄地勢較高,故名之。此地主要為客家移民,屬中壢仁海宮和平鎮褒忠祠的中壢十三聯庄祭祀圈之一。因沒有溪流,灌溉困難,所以耕地多做茶園、旱田運用。嘉慶、道光年間(1796-1850),板橋林家就來收購這裡的茶。日據時期由於桃園大圳的水源未連接到此地,農民的收入比桃園大圳的水田區域差,直到1964年石門大圳通水後,本區域才變成水田。

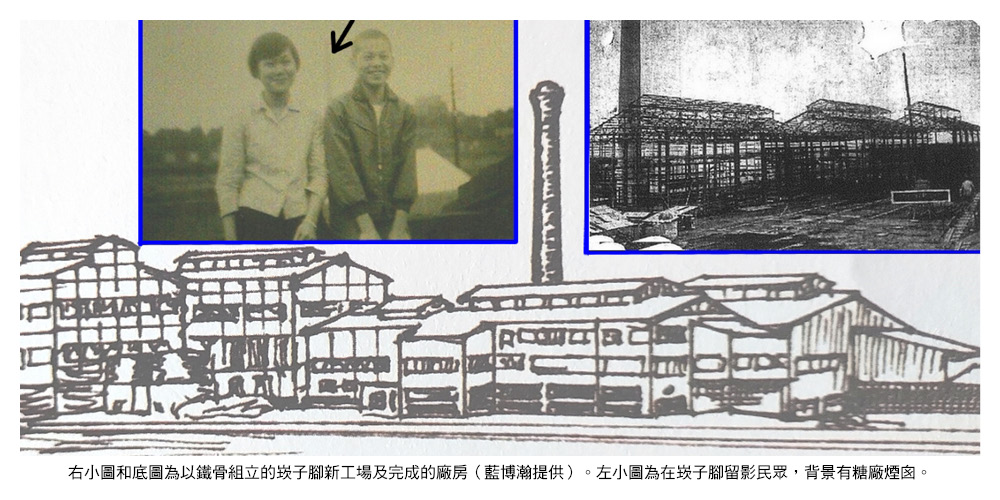

日據末期,帝國製糖株式會社看中「埔頂庄」有台鐵縱貫鐵路、台一線公路經過的交通便利等條件,在此設立新式製糖所,以廠址東邊的「崁子腳」命名。1938年4月工場落成 ,買收土地約700甲,其中20甲(6萬坪)為工場用地,設有製品、肥料、雜品等倉庫及鐵道事務室、機關庫、社員和傭人的宿舍及醫務室、俱樂部等。工場用水除以一日一萬石湧出的井水外,更可仰賴離工場東僅500公尺的桃園大圳,以抽水機導入工場敷地北側的池子,當乾旱時,可支撐十數日。

1939年1月16日,崁子腳製糖所開工製糖,於2月28日舉行盛大開張宴。其特徵有享譽全島的「高度電氣化」設備,且管線地下化,每日壓榨甘蔗量為 750英噸,最高可年產30萬擔(一擔為100斤)粗糖。其原料採集區域的耕地面積約4萬甲,後追加編入桃園郡下3千餘甲,共4萬4千餘甲。自作農場遍及中壢、平鎮、八德、大溪、龍潭。該工場的運輸鐵道,除了從工廠內敷設約1公里至台鐵縱貫鐵路崁子腳車站(今內壢車站);搬運甘蔗原料用的糖業鐵路以工場為起點,途中分為大溪的員樹林線、龍潭線、平鎮線等。此後,崁子腳製糖所生產粗糖的能力提升到年產50萬擔。廠房也因包裝砂糖人力不足,開始雇用女工。

於是,崁子腳製糖工場不僅為當地人創造就業機會,也繁榮了中壢地方。而於1937年完工、高54公尺的鋼筋混凝土大煙囪,也成為崁子腳當地的重要地標。由於崁子腳製糖所職工子女,以及埔頂、內壢和崁子腳的學童就讀需要,當局向板橋林家租地5公頃作為校地。1945年4月1日獨立為「新竹州崁子腳國民學校」,為今天內壢國小的前身。1940年底,帝國製糖遭大日本製糖合併,崁子腳也組織棒球隊,參與大日本製糖所屬島內各製糖廠的棒球對抗賽。其後,當局考量日本與美國開戰後整體的食糧政策,台灣糖業需要整編,於是崁子腳工場在1943年停止壓榨甘蔗,部分耕地白糖設備移轉至台中月眉工場。

光復後的發展

台灣光復後的1946年4月,崁子腳工場成為中壢冰糖廠,隸屬新竹糖廠管轄,此時仍有員工以打棒球為重要休閒。1948年初因冰糖銷路不廣,停工一段時間。1949年,國營企業的雍興實業公司與台糖公司展開洽租崁子腳糖廠土地,包括廠房、倉庫、辦公室等及鐵道路線整組工廠,於12月設立開業,成為台灣最大的紡織廠,但還保留賣冰的傳統。紡織廠移轉民營後,於1972年被遠東紡織收購,原糖廠設施遂一一拆除。今元智大學及對面的遠東紡織,即是糖廠的原址。1969年內壢工業區開發完成,後來擴建改稱中壢工業區,範圍從台一線北擴至中山高,吸引就業人口來此居住,方便就業。內壢因人口激增,已成為中壢區轄下其中一個次分區。

內壢如何因眾多歷史脈絡而逐漸轉型,當局不應只讓民眾認識地名的由來或建築的變化,更應對生活其間的居民、產業與文化有更深的理解與尊重,使人們在面對地方發展或都市更新時,多一份情感的連結與責任感。

(作者係歷史研究工作者)

附加資訊

- 作者: 張健豐

- pages: 87

- 標題: 探訪桃園內壢前世今生