對污濁生活環境的因應之道│吳文希

最近《國家地理》(National Geographic)雜誌及《細胞》(Cell)、《自然》(Nature)二本學術期刊都報導,氣候已造成全球暖化、生物多樣性喪失、生物地理化學環境循環、土地不當利用及污染等五大問題,也直接影響人體的老化及健康。

雨水中發現三氟乙烯

三氟乙烯(TFA)是種農業化學製品、製藥及精細化學品行業所使用的原料。2005年國際研究小組在大西洋、北冰洋、太平洋中曾發現TFA的存在,推斷海洋中含有約6,000萬-2億噸的數量。

今年7月《自然》報導,因為TFA具有高度水溶特性,人體內的TFA含量可能上升,因它會透過食物及飲水被人攝取,雨水中也發現到它的存在;而TFA是一種會抑制生物活性的分子,它可降低實驗動物體內的脂質和膽固醇含量、抑制某些骨細胞的增殖。而且,德國已將其列為影響生育的毒素,與接受其他化學物質的實驗動物的胎兒相較,其體重更輕、畸形更顯嚴重、視力變弱。

氣溫上升與人體老化

目前全球各地均傳出高溫記錄,高溫能直接影響生活品質,增加慢性病的風險,甚至威脅到人的壽命。長期暴露在高溫下會加速細胞層面衰老,與吸煙和酗酒相當,研究發現生活在極熱地區人的生物年齡,比生活在寒冷地區的人老14個月。

長期暴露在極端高溫會影響多個器官系統,例如心血管系統必須更努力地將血液輸送到皮膚散熱,於是迫使心臟跳動得更快;神經系統可能會受到過度刺激而引發頭暈、思考混亂和記憶力衰退等症狀;腎臟會竭力保存水分,以免增加脫水和腎臟損傷的風險;免疫系統可能會向體內釋放大量的發炎化學物質,模擬感染反應,雖然這些反應在短時間內可以保護人們,當持續暴露於其中就會變得有害。慢性高溫會引發生物壓抑、引發發炎、氧化損傷和荷爾蒙失調,甚至會改變人體的基因功能。

根據《細胞》及《自然醫學》(Nature Medicine)期刊的報導,人體內各種器官的壽命都會受到遺傳、生活方式、壓力、疾病史及環境因素等影響。利用特定器官的血漿蛋白,可以估計出器官年齡和死亡率,並且已知大腦和免疫系統是干預壽命的關鍵標的,例如根據大腦的皮質變薄、海馬萎縮及特定區域的萎縮模式,就可評估大腦退化和認知衰退的程度。與擁有年輕大腦的同齡人相比,擁有衰老大腦的人,在未來10年內,罹患阿茲海默症的可能性大約高出12倍,而擁有年輕的大腦可以降低高達40%的死亡風險。

塑膠廢棄物是污染來源

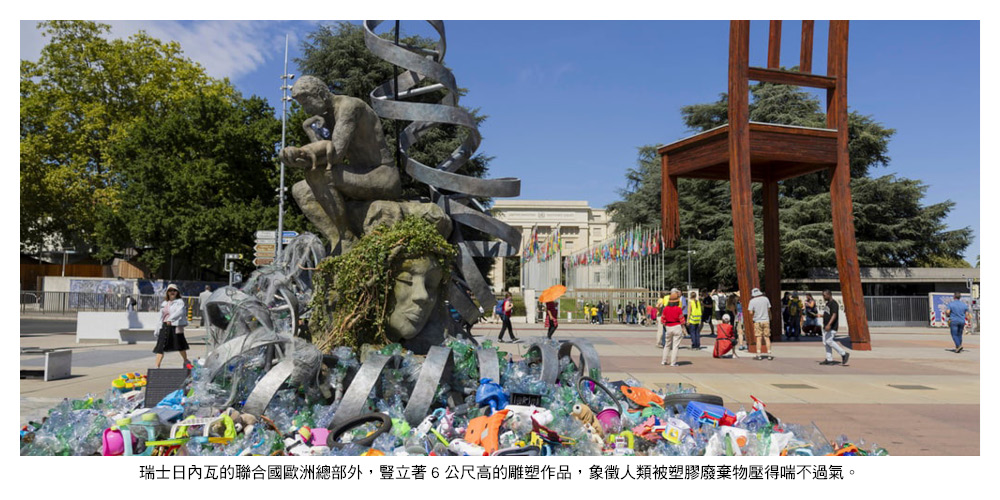

塑膠類含有4200種化學物質,經分解後除包含微及奈米粒子外,所產生的有毒物質,成為污染空氣及水源的重要來源,對人的大腦、呼吸與內分泌系統及胎兒發育,產生直接危害,甚至也造成野生動物及魚類生存的障礙(詳見《觀察》第139期)。

「全球塑膠公約」(INC5.2)談判係由聯合國「永續發展目標」(SDGs)下的「政府間談判委員會」(Intergovernmental Negotiating Committee, INC)所主辦,與「巴黎協議」是目前國際最重要兩個事涉氣候變遷的會議。8月5-14日,INC5.2在瑞士日內瓦聯合國萬國宮舉行第五輪第二階段談判,希望能制定具法律約束力的條約,但在關鍵議題—第6條「全球塑膠生產控制目標」上,因少數產油與塑膠大國藉程序阻撓,各國決議延會,推遲至下一輪談判。雖未達成協議,但延會結果顯示「塑膠減產」已成為各國不容妥協的核心議題,因為全球的塑膠生產到2050年前將會增加三倍,如今全球每年已生產高達4億噸的塑膠,其中超過65%係拋棄式的製品,每年流入海洋的塑膠也超過千萬噸。

7月上旬,丹娜絲颱風肆虐台灣中南部,造成嘉義義竹滯洪池14.5萬片光電板及浮具嚴重損壞,光電廢棄物共達2800噸,因不及處理而堆積於台糖農地,流出暗紅色的不明油污,除污染當地農地外,也影響到緊鄰的農田土壤,土壤一旦被污染,就會成為十分棘手、不易解決的問題,並且會影響、甚至污染到接續耕種的作物,然後形成食物鏈,毒害食用的人及動物,環境及農業部應該立即做有效處裡。

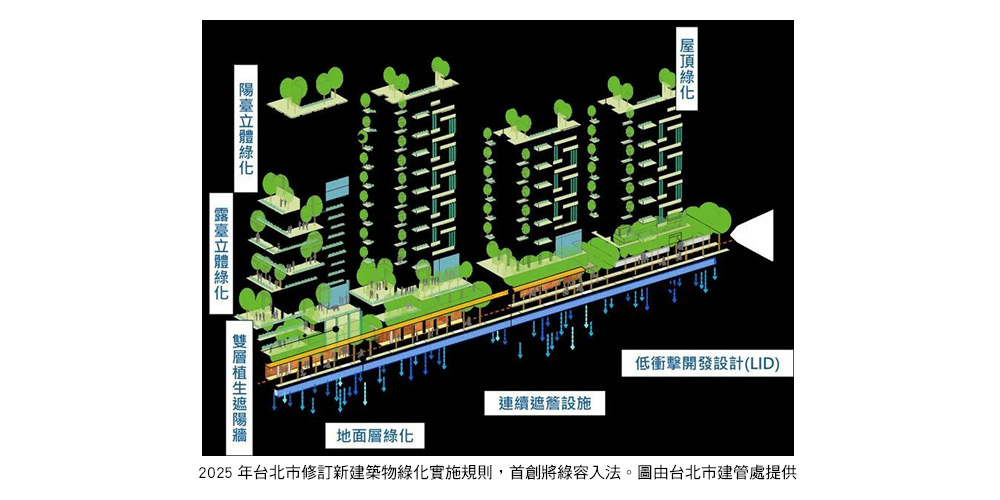

「容綠率」納入台北建築規範

針對日益混濁的自然環境,政府應該積極想辦法解決問題。基此,作者十分肯定台北市政府於7月底修訂通過「新建建築物綠化實施規則」,率先將於2026年1月1日起實施,首將「綠容率」納入法定規範,要求新建案設置陽台、露台或屋頂立體綠化,以降低都市熱島效應,並減少體感溫度。

依作者了解,台北市前市長黃大洲一直很關注這方面的問題,曾就此向蔣萬安市長做過建議。希望該法執行一段時間後,台北市民會因降溫感到欣慰,作者也希望其他城市能仿效台北,讓台灣共同達成「降溫、綠美化」的目標。

(作者係台灣大學名譽教授)

附加資訊

- 作者: 吳文希

- pages: 84

- 標題: 對污濁生活環境的因應之道