追思我的老師許倬雲│徐泓

許倬雲老師走了,享年95歲。得知他往生的消息,讓我不禁回憶起61年前,1964年第一次上許老師中國上古史課的情景,他拄著拐杖費力地上了講台,但一開口介紹課程內容、教學方式和課業要求,聲音有力而堅定,同學們立刻全神貫注起來。許老師32歲從芝加哥大學拿到博士學位就返台任教,那個時代台灣還沒有博士課程,許老師還是個洋博士,令人崇敬。老師結合考古研究成果和文獻授課,不僅介紹一些社會科學方法,還指導我們閱讀期刊論文。

首開風氣的歷史系所主任

許老師的博士論文《中國古代社會史論:春秋戰國時期的社會流動》(Ancient China in Transition: An Analysis of Social Mobility, 722-222B.C., 中譯本2006年由廣西師大出版社出版,鄒水傑譯),就是用社會學理論探討春秋戰國的社會變遷。當時老師的第一本書《心路歷程》剛由文星書店出版,其中《介紹何著〈明清社會史論〉》,介紹研究社會流動的先驅何炳棣(1917-2012),運用進士、舉人題名錄及同年齒錄中的三代履歷做統計分析,開啟了我研究社會史和社會流動的興趣,後來我譯注何炳棣老師的《明清社會史論》時,運用了比何老師多近三倍的樣本,研析明代社會的向上流動,即源於此。

此外,許老師鼓勵學生去社會科學系所選課,我因此選修了鄉村社會學家楊懋春老師(1904-1988)的中國社會史課,又在張漢裕老師(1913-1998)的指導下,研讀他翻譯的韋伯《基督新教的倫理與資本主義的精神》(協志工業叢書,1960)。另外,老師又從美國延請陶晉生教我們研究方法與論文寫作,他是陶希聖的公子,宋遼金史專家。

1965年,余又蓀主任因車禍去世,許老師接任台大歷史系和研究所主任,開展許多改革與建樹,台灣的第一個史學博士班就是許老師創辦的,第一個研究生組成的定期論文發表研究會,以及定期出版刊物《史原》,也是在他指導下促成的,而且他還向有關單位籌措經費支持。當時台大歷史系老一輩老師年事漸大,尤其世界史師資有短缺之虞,許老師為此向哈佛燕京學社爭取到資助,送年輕老師到英美日等國學習世界史。許老師認為中國現代化要向西方學習,要瞭解西方如何興起,學習西方歷史是重要途徑。

留下重要遺產且愛護學生

1970年以後,許老師去美國匹茲堡大學任教,但一直關注台灣史學界的發展。1985-1991年,我接任主持台大歷史系和研究所事務,在許老師的協助下,取得史語所、近史所的同意,每年與台大歷史系合辦為期一個月的研究生暑假研習營。許老師主持社會經濟史研習,另請余英時主持思想史,除主持人講課外,又常請海內外專家學者作短期講座,各校研究生聞風而至,講堂場場滿座,討論時發言盈庭,是史學界一大盛事,當今台灣史學界的主流人物大多參加過這個暑期研習營,當他們取得主導地位後也沿襲了此一傳統,如史語所與新史學社即定期舉辦不同主題的研習營。這可以說是許老師留下的重要遺產。

許老師不僅協助台灣史學界的發展,在學生學習和寫論文遭遇困難時,他總是盡力幫助,知無不言。許多同學能赴美名校深造,都是經過許老師的推薦,甚至爭取到獎學金。我在台大歷史系任滿系主任,轉赴香港科技大學任講座教授,參加創校工作,建設人文學部,以及後來到暨南國際大學參與創校,建設歷史系所、出任教務長,許老師的從旁推薦起了相當大的作用。許老師是我在史學生涯中的貴人。許老師相當看重研究上古史的杜正勝,但對杜後來主導中學歷史課綱改革並不認同;當《亞洲週刊》記者詢問此事時,許老師只說了杜是「身不由己」,而不願公開指責,足見他對學生的愛護與厚道。

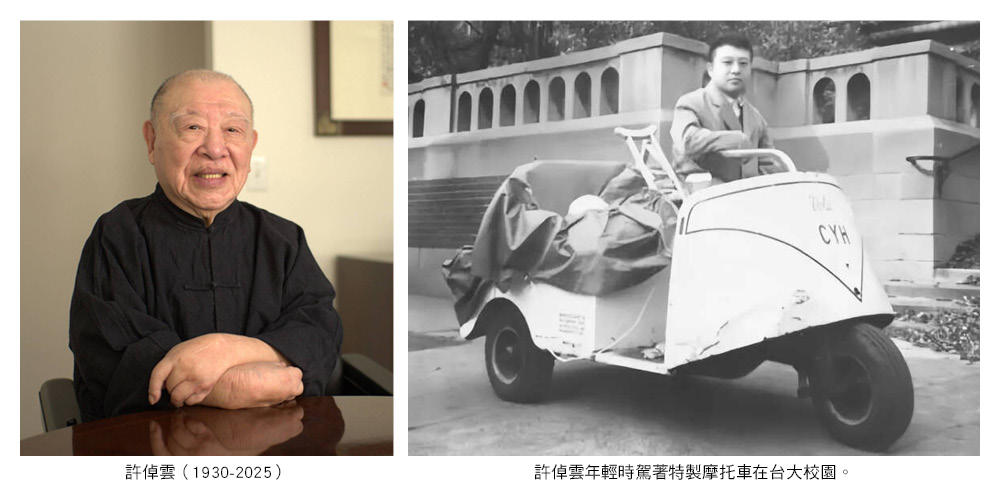

我懷念許老師不只於此,許老師堅韌不拔的精神令人敬佩。他雖不良於行,但上課時不會一直坐著,有時也會拄著拐站起來講,一站就是一整堂課。後來他改裝了一輛三輪摩托車方便出行,在台大校園經常會看到他駕車的身影。許老師自行克服了許多生活起居的困難,例如他堅持自己洗碗,即便經常打破碗。更了不起的是師母孫曼麗女士,陪伴、照顧他58年。師母和內人王芝芝是同班同學,又是好朋友,這加深了我們兩家人的關係。

離台卻從未停止關心台灣

1970年,長期任台大校長的錢思亮(1908-1983)卸任,閻振興(1912-2005)接任校長。相較於錢校長承繼北大注重學術自由的學風,身為國民黨中常委的閻振興黨派色彩濃厚,校園氣氛隨之變化,許老師覺得自己格格不入。另外,由於中研院近史所接受美國福特基金會的資助,台灣一些政學界人士紛紛指責台灣史學界被美國控制,身為台大和中研院合聘的許老師,由於和美國學界及相關基金會的牽連,成為被指責的重點對象之一。這應該是許老師決定赴美教書的原因,但赴美並未影響許老師對台灣的關心。

1970年以後,台灣進入政治轉型期,許老師經常在《中國時報》、《聯合報》發表時政諍言,想協助國民黨民主化轉型。蔣經國總統去世後,許老師向企業界募款成立「蔣經國國際學術交流基金會」。時值美國學界缺乏研究經費,蔣經國基金會的成立,尤其北美分會,資助了美國多所中國研究機構、學者的研究,這使得美國對蔣介石的研究從負面轉為正面。基金會對推動台灣的文史哲與社會科學研究幫助也很大,例如1990年我代表台大歷史系申請到收集、整理台灣史研究文獻的計畫,完成了《清代淡新檔案》的整理和編目,彙編現存清代檔案中的台灣史料,編譯荷蘭東印度公司(VOC)的明代鄭成功家族與荷蘭史料目錄,也收集到美國國家檔案館珍藏的台灣光復初期照片。

2024年許老師又將他所獲得的「唐獎」5千萬獎金全數捐給蔣經國基金會,用以成立「許-孫獎學金」,鼓勵青年投入漢學研究。

「中國」刻在許老師的心裡

許老師在青少年時期經歷過抗日戰爭,見過中國人遭遇的苦難。誠如何炳棣老師所說的,在抗戰中成長的中國人,沒有不愛國的。許老師不贊成錢賓四和張蔭麟以中國人為中心的立場,他主張將中國史放入世界史的視野做研究。杜正勝等人濫用了許老師的歷史解釋,在建構中學歷史新課綱時,把中國史放到東亞史、世界史中來講,進而在中學課本中去掉中國史,這完全誤解了許老師的立場。許老師是希望我們不要以狹窄的民族主義來看世界,但我們是中國人,中國歷史當然應該是主體。許老師晚年出版的《萬古江河:中國歷史文化的轉折與開展》(台北英文漢聲出版社,2006),對這一觀點有系統性的闡釋,讀者應該不至於會錯意。

許老師一直堅決反對台獨,這一點從他對李登輝的態度可以觀察到。他早年曾支持過李登輝,但後來愈來愈不認同李的很多做法。許老師曾告訴我,有一次李登輝託人轉告希望見面,就在李安排的見面時間前他飛離台灣,他說他不願意見到李登輝。

許老師早期把所有精力都放在台灣,沒訪問過大陸,也沒回老家探親。但大陸改革開放後,他常有機會接觸從大陸去美國讀書、工作的學生和教授,也看了很多相關報導,對大陸的印象逐漸改觀,尤其在對李登輝失望後,他開始到香港、大陸講學,親眼看到大陸的改變與進步。近年來,他在美國又看到美國日益衰敗、原形畢露,中國情懷在他心目中不斷加強。這應該是許老師在接受許知遠先生採訪時,說到「但悲不見九州同」時,有那麼大的情緒波動之故吧。

許老師和何炳棣老師長期在美國生活,也先後入了美國籍,但二人在晚年都表達,希望百年後將自己遺體移回大陸老家,落葉歸根。據我所知,何老師已歸骨金華老家,許老師也在無錫築好墓園,就等著「九州同」的那天到來,我們去祭告了。

(作者係暨南國際大學榮譽教授、台大歷史系前系主任)

附加資訊

- 作者: 徐泓

- pages: 66

- 標題: 追思我的老師許倬雲