參訪湖南抗日戰場銘記歷史│陳淑英

今年是抗戰勝利暨台灣光復80周年。在這段悲壯與輝煌交織的歷史中,湖南曾是浴血奮戰的主戰場,見證了大敗日寇、接受日本投降的榮光時刻。第23屆海峽兩岸記者聯訪團,今年特別選在長沙這座抗戰英雄城市,以「抗戰勝地、三湘新貌」為題,於7月30日揭開活動序幕。

對日抗戰歷經大小戰役超過四萬次,其中1939年9月到1942年1月在湖南發生的幾次會戰,大大振奮了中國人民對抗戰勝利的信心。由兩岸40多名記者及自媒組成的聯訪團,此行到了長沙、常德、衡陽、芷江等抗戰舊址進行採訪,整個活動持續至8月6日。

影珠山大捷提高國際地位

聯訪團第一個行程來到長沙縣第一高峰影珠山。影珠山高500米,南北長7公里,大小山頭70幾個,長沙人以「人要低頭過,馬要卸卻鞍」來形容其山勢險峻。影珠山是三次長沙會戰的主戰場,中日軍隊在此區激戰數十次,特別是第三次長沙保衛戰最為慘烈。1942年1月9日凌晨,日軍突襲影珠山腰子坡國軍指揮所,雙方進行肉搏戰,從凌晨4時戰至上午11時,最終4萬國軍成功截斷日軍退路,殲敵逾萬。

沙土戰場外,日軍張狂伸出惡毒狠手。影珠山抗戰史實陳列館紀錄了當時湖南開物農業學校校長彭海鯤家人的慘痛遭遇。彭海鯤曾於1939年9月第一次長沙會戰時,救過一名日本兵,沒想到1941年12月第三次長沙會戰時,他的兩個女兒被日軍追到野外,為避免被辱,雙雙投塘自盡。

影珠山大捷是珍珠港事變後,盟軍首次的軍事勝利。當時日軍橫掃東南亞,同盟國屢戰屢敗,只有國軍在長沙打了一場勝仗。美國總統羅斯福稱:「盟軍的勝利,全賴華軍長沙大捷」,英國媒體也報導「在此遠東陰雲密布之際,唯有長沙上空之雲彩確切光輝奪目」,蘇聯和西方同盟國派出大批記者到長沙訪問。這場勝利激勵了國軍士氣,同時提升了中國的國際地位。現在的影珠山是一片寧靜的生態綠,只是腰子坡抗戰遺址群、綿延近七公里的戰壕,仍顯露出這裡曾上演過一場又一場驚心動魄的廝殺拚鬥。

常德守軍重創日軍氣勢

常德是湖南抗日三大戰場之一。1943年11月18日,日軍進攻常德,戰至12月3日。在16天的戰鬥中,8500名守城將士斃傷3萬日軍,國軍最後倖存僅200餘人。小說家張恨水曾以英勇戰士死守常德為素材,寫成中國第一部現代軍事小說《虎賁萬歲》,書中盛讚:「感謝這虎賁八千隻老虎。他們以血肉生命,替常德寫了一頁萬年光榮的歷史」。

常德戰役被稱為最慘烈的城市防禦戰之一。主因是日軍為拿下常德,先於1941年對常德實施細菌戰,致鼠疫大爆發,造成大量民眾傷亡;再於1943年以化學武器攻擊常德,曾在一天內對常德施放13次毒氣,民眾因缺乏防毒面具死傷慘重,守軍更全部壯烈殉國。直至12月10日,國軍才成功從日軍手中奪回常德。

就在常德守城戰期間,中美英三國於11月22-26日在開羅舉行會議。原本盟國對中國是否位列「四強」尚有疑慮,但當他們知悉常德守軍重創日軍的消息後,談判氣氛轉向對中國有利,當時《紐約時報》每天以中國為題報導常德戰況,在國際引起重大回響,與會的羅斯福甚至向蔣介石詢問守城部隊的番號及主將姓名,並在備忘錄上記下這些訊息。12月1日《開羅宣言》明定「台灣澎湖列嶼應歸還中國」。可以說,常德血戰攸關台灣重回中國的懷抱。

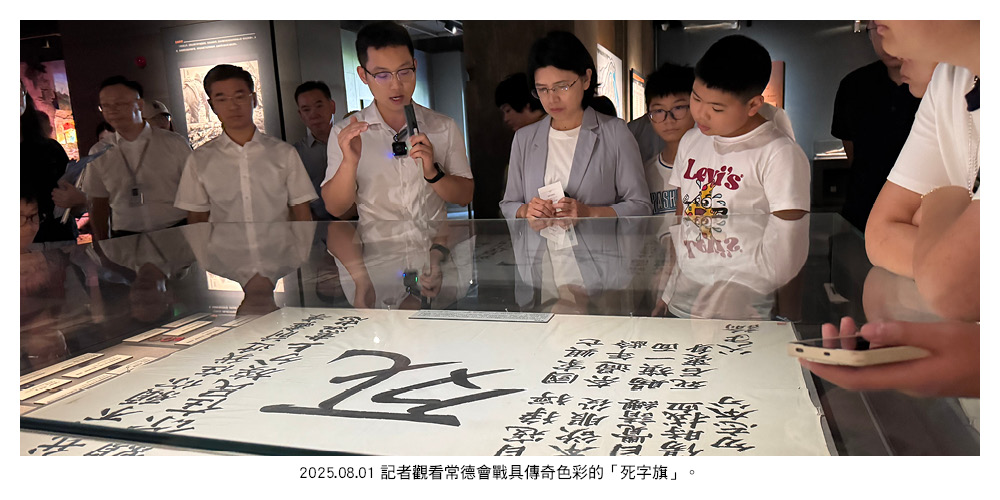

常德博物館展廳有一面具有傳奇色彩的「死字旗」。講解員崔文斌表示,此旗是四川省北川縣王建堂出川抗戰時,其父親手製作贈予他的,旗面右書「我不願你在我近前盡孝」,左寫「…賜旗一面,時刻隨身。傷時拭血,死後裹身。勇往直前,勿忘本分!」中間寫著一個大大的「死」字。王建堂參加常德會戰時任連長,曾四次用此旗裹傷,屢立奇功,會戰結束後獲得甲級勳章一枚。館方展出的這面「死字旗」,是王建堂後人2018年根據保留下來的影像複製,2020年捐贈給常德博物館。

1949年國府為紀念在常德會戰中陣亡的8000餘名將士,在沅江河畔籌建陣亡將士紀念公墓,1945年11月完工,軍政要員陳誠等人親臨拜祭;常德民眾更自發參與祭奠這些「一寸山河,一寸血肉」的烈士們。

衡山忠烈祠銘記英烈魂

穿越歷史風雨,記者們懷著崇敬之情走進南嶽衡山忠烈祠,獻上鮮花,共同緬懷在抗戰中英勇犧牲的先烈。

南嶽忠烈祠位於衡山香爐峰下。1938年11月,蔣介石在南嶽召開第一次軍事會議,與會軍官提到陣亡官兵暴屍戰場,無法掩埋安葬,會中決定在衡山尋址修建忠烈祠。1940年動工,1943年7月7日完工,是國民政府在大陸唯一的大型烈士紀念陵園。

忠烈祠分祠宇和墓葬兩大部分。祠宇中軸線上依次有牌坊、七七紀念碑、紀念堂、紀念亭、享堂五處建築。其中「七七紀念碑」造型為五顆炮彈,象徵漢滿蒙回藏等各民族共同抗日,正面及左右面有「七七」兩字,意指1937年7月7日盧溝橋事件爆發。享堂是舉行祭祀活動的場所,享堂正門上方,有一副蔣介石題字的「忠烈祠」匾額。國民政府即將退守台灣之際,中樞最後一次的國殤大典,便是在這裡舉辦。

衡陽在抗戰期間也歷經傷痕累累。衡陽保衛戰是整個抗戰史上「以寡敵眾」的典型戰例,當年國軍傷亡萬餘人,日軍死傷8萬餘人,是日本戰史中記載的唯一一次日軍傷亡超過我軍的戰例;此外衡陽保衛戰作戰時間最長,國軍原本計畫堅守十天,最後堅守了47天,是戰略上的重大勝利。為紀念這場戰役,衡陽被授予「抗戰紀念城」的稱號。

據衡陽保衛戰存活下來的老戰友回憶,衡陽淪陷後,大量陣亡將士的遺體暴露於野,面目全非。抗戰勝利後國軍重回衡陽,搜集掩埋陣亡將士遺骸。當海峽聯訪團在衡陽抗戰紀念城碑前肅立鞠躬、敬獻花籃,心裡無不默禱和平得來不易,希望永遠不要再有戰爭。

在芷江舉行日本受降典禮

日本宣布無條件投降後,中國政府8月21至23日在懷化市芷江縣舉行受降典禮,史稱「芷江受降」。當日方交出兵力部署圖,接受無條件投降詳細規定的備忘錄後,才有9月9日的南京受降儀式。

中國人民抗日戰爭勝利受降紀念館館長吳建宏表示,選擇在芷江舉行受降儀式,除了考慮芷江位處南京、重慶、昆明之間,便於投降代表的飛機降落外,日軍1945年4月曾發動以攻占芷江為目標的湘西會戰,最終戰敗,在芷江受降,可讓日本侵略者體會到日落芷江。

受降舊址旁另建有「受降紀念坊」,為四柱三拱門的牌坊式建築,加上民國時期風格的護欄,整體呈現一個「血」字造型,代表勝利是用血和生命換來的。吳建宏說,「我們是中國抗戰歷史的接力者、傳承者和弘揚者。」一句話深深打動了在場的所有記者。

抗戰期間,美國飛行教官陳納德為援華抗日,招募一批美國飛行員到中國,成立了「飛虎隊」。當時中美空軍以芷江為前哨基地,攻擊日軍的運輸線,奪回戰區的制空權。日軍在芷江受降期間,飛虎隊承擔了空中保衛的責任,押送日本降機,護衛芷江的空域。「飛虎隊紀念館」陳列了許多陳納德將軍和飛虎隊員們開過的飛機殘骸,以及他們穿過的空軍制服。

此次兩岸記者聯訪團走過湖南多數抗戰史蹟,銘紀抗日將士流血捨命,保衛民族尊嚴與國家主權,期望藉由兩岸記者的報導,讓世人更加了解且銘記這段中國歷史上輝煌的篇章。

附加資訊

- 作者: 陳淑英

- pages: 50

- 標題: 參訪湖南抗日戰場銘記歷史