國祭1944:衡陽抗戰紀念城│鷹崵

抗戰勝利,衡陽作為唯一一座被國府核定的抗戰紀念城,既承載了城市復興的願景,又隱含了政治宣示。宏大的工程不斷延宕,規劃最終大多只停留在藍圖上。抗戰紀念城見證了歷史軌跡,亦呈現了衡陽抗戰紀念空間的建構史。

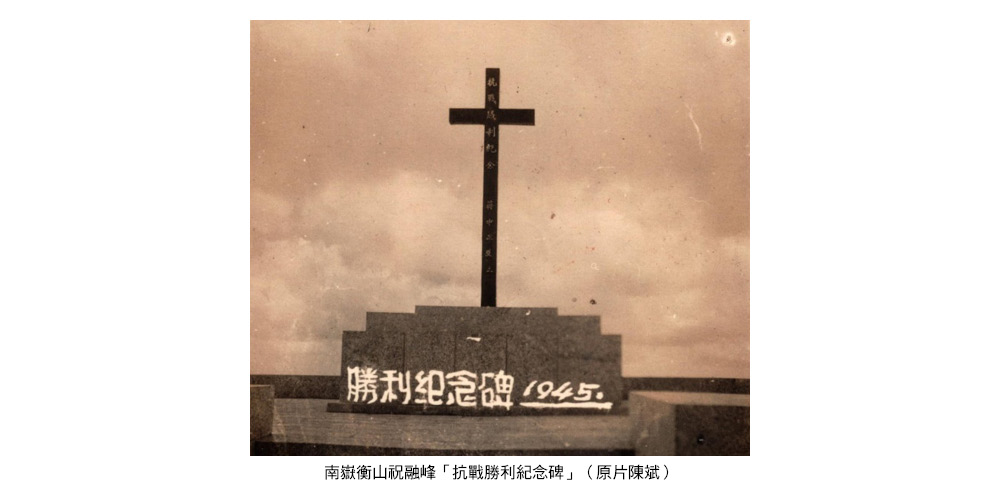

南嶽頂峰鐵十字

1944年盛夏衡陽圍城,陸軍第十軍依託縱深交錯的城市防禦工事,硬槓日軍輪番炮擊、轟炸、毒氣。電報上的各路援軍裹足於城外,守城日數卻在不斷加碼,蔣介石屢屢催令解圍而無果。在戰事的最後關頭,蔣介石夜不能寐,焦心之際起床為戰事祈禱。事與願違,8月8日衡陽淪陷凶訊傳來,第十軍軍長方先覺被俘。第十軍以傷亡1.5萬餘人的代價,在援軍不至的絕境中前後堅守孤城47天。

城破後,逃歸的官兵透露:軍長與日軍協議,以保障殘存官兵生命安全為前提,第十軍放下武器停止抵抗。方先覺未能殺身成仁,在固有道德觀念中畢竟是無法見容的。軍法總監何成浚在日記中腹誹:「奈何當最後關頭,以一念之差,由民族英雄一變而為降將軍,留此百世不能洗磨之恥辱,我聞之實不勝太息痛恨之至。」

1944年11月,方先覺自衡陽逃脫,重慶將其作為英雄盛大歡迎。方先覺卻流露出無法言說的悲情:「我雖然回來了,但慚愧卻難免;因為我既未成功,又未成仁!」衡陽敗績在盟邦之間惹起非議,在野黨派亦以此質疑國府繼續領導抗戰的能力。為黨國觀瞻所系,蔣介石仍極力將方先覺塑造成道德楷模。1945年2月,方先覺被授予青天白日勳章,復任軍職,10月10日再獲一枚忠勤勳章。

1946年8月,蔣介石在廬山接見湖南省主席王東原,指示在衡山頂峰建立十字架紀念抗戰。王東原受命從速辦理,在海拔1200公尺的祝融峰上樹起一座高一丈寬三尺的鐵鑄十字架。蔣介石在鐵十字上題字:「抗戰勝利紀念、蔣中正敬立」。

王東原在奠基碑文中表述:「南嶽為天下名區,倭寇侵凌,抗戰八年中,元首蔣公三蒞其地,會籌定策,克敵致勝,茲奉命建碑以揚國光,垂諸萬禩。」

時隔多年,隨著蔣介石日記的披露,1944年7月25日內容裡的一段祝禱公諸於世:「願主賜我衡陽戰事勝利,當在南嶽頂峰建立大鐵十字架一座,以酬主恩也。」南嶽頂峰的鐵十字,抒發了蔣介石怎樣的幽微心曲?

張家山「骷髏場」

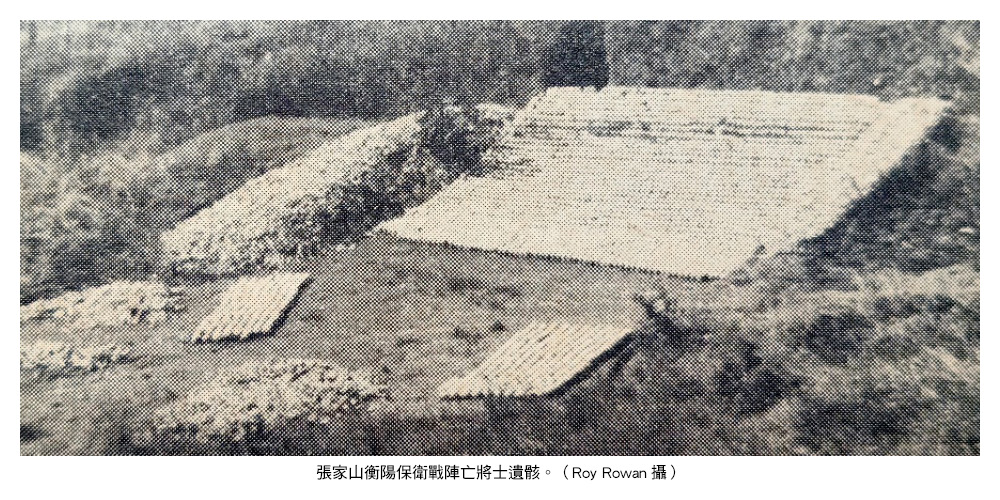

對衡陽保衛戰犧牲的悼念,早在1946年2月即開始。蔣介石指示原第十軍預十師師長葛先才赴衡陽,搜尋衡陽戰役陣亡將士遺骸,營建公墓集中安葬。葛先才親身參與衡陽之戰,此刻舊地重臨,仍為慘烈戰痕所震撼。城市已成瓦礫齏粉,血肉浸透的土地荒草瘋長,鏽損的槍支、彈殼與慘白的人類骨殖滿地散落。而草木最茂盛的地方,往往就是集中掩埋骸骨之處。

原第十軍官兵60人,三、四人為一小組,分頭挖掘、拾取陣亡將士骸骨。屍臭陣陣襲人而來,眾人戴上沾滿花露水的紗布口罩,方能勉強工作。骸骨被抬到水池清洗後也灑上花露水,以致這些頭顱、骨骸被集中於昔日激戰地張家山堆放起來時,已聞不到一絲臭味,反而香氣四溢。搜集遺骨前後進行了4個月。葛先才估算,他們所收拾的骨骸總共有3千餘具,並由此推測第十軍陣亡人數當在6千人以上:「不過一年半之前,這些骸骨都是國家的好男兒、父母的好兒子,春閨的夢裡人…」

聯合國善後救濟總署職員Roy Rowan,在張家山目睹令人驚憟至窒息的「骷髏場」。骷髏頭逐層整齊排列在坡地,遠觀足足有幾十上百行。巨大的骷髏方陣兩旁及前方,分類堆放著腿骨、臂骨、肋骨,以及形狀各異的殘碎骨片。站在骷髏山前,猶如被萬千幽深而空洞的眼窩所凝視。Roy Rowan當日拍下的骷髏照片,作為新聞素材刊登在1947年12月的LIFE雜誌上。據他目測估計,現場骸骨約有5千餘具,他誤以為這些骸骨屬於當年那些死在日軍屠刀下的平民。

張家山被修成合葬塚,第十軍舊人合力在山丘頂部立起一塊大型石碑,其上銘刻「陸軍第十軍衡陽保衛戰陣亡將士之墓」。在時人的記錄當中墓塚造型極簡,被稱為「大圓塔」,墓頂的十字架是其僅有的裝飾。葛先才面對這座一丈多高由骸骨堆砌起來的山丘時,卻頓感巍峨而神聖,悲從中來無以抑止。此後張家山易名為「勝利山」。勝利的代價何其沉重!

1960年代,張家山上建起了氣象站,石碑被推倒、大圓塔被夷平,山體挖開了防空洞,山下的空間被宿舍所擠占。氣象大院裡沒有任何昔日遺跡,只是間或會發現一些人骨和鏽壞的兵器。

抗戰勝利80周年前夕,衡陽市將張家山改造成抗戰遺跡公園,氣象站整體遷出,現場進行了挖掘。最終,只出土了8具遺骸。無論按照葛先才的統計,抑或Roy Rowan的目測,這無疑都只是冰山一角。

流產的城市復興

抗戰勝利時,衡陽市街彈痕宛然,行人稀疏。因戰禍波及與旱澇災害,1946年夏季饑荒殃及湖南全省。勝利後的衡陽,竟然是餓殍遍地、疫癘流行的慘樣。湖南省當局與衡陽地方參議會設法以紀念衡陽保衛戰之名,將經濟重建捆綁一起向上陳情。

「衡陽抗戰紀念城」概念最先由衡陽縣參議員蔣先進提出,惜未獲行政院回應。此議經湖南省參議會討論,由湖南省政府再呈行政院,省主席王東原直接向院長宋子文呈文以示關切。建設紀念城在情在理無可挑剔,但1946年正值全國財政極端困難之際,各地均嗷嗷待哺,中樞三令五申壓縮地方開支,行政院對衡陽的呈請批復是「緩議」。當年年末事情迎來轉機,衡陽市參議會議長楊曉麓率團赴南京為建設抗戰紀念城請願,獲得國民大會代表左舜生等百餘人連署附議。在強大的造勢下,蔣介石接見楊曉麓,親自核准「衡陽抗戰紀念城」,允諾撥付經費200億元及工賑物資。

1947年1月,楊曉麓再度晉謁蔣介石,除得到一紙「衡陽抗戰紀念城」碑文題字外別無所獲。王東原電呈行政院,以省、市財政缺口巨大,請求中央先撥測量設計費用,院方卻答稱中央財政艱難萬狀,讓湖南省與衡陽地方自行籌措。同年7月,行政院善後救濟總署署長霍寶樹偕聯合國善後救濟總署人員來衡考察,縣市官員與參議員抓緊機會圍著考察團殷切請求。最終,衡陽從善後救濟總署及湖南分署獲得2億元建築款補助和100噸工賑物資,這些就是衡陽抗戰紀念城所得政府財政支持的全部。

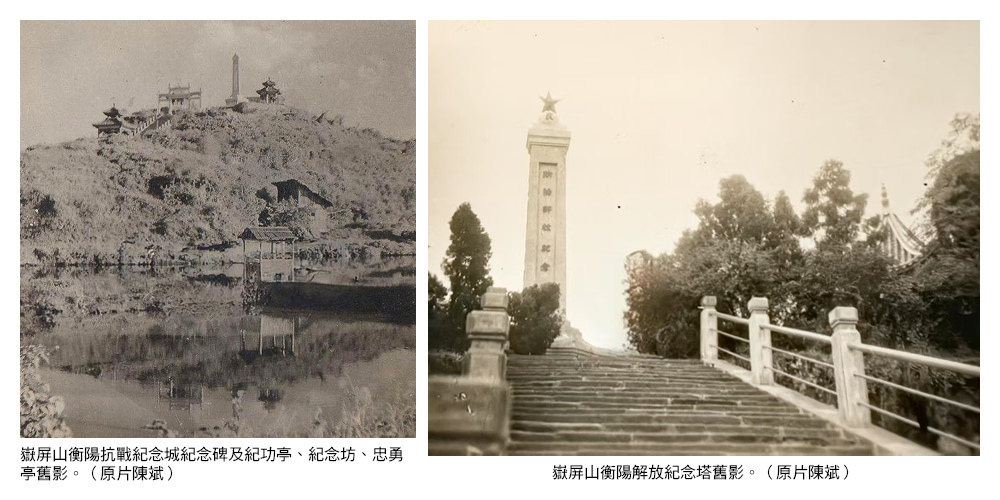

1947年8月10日,延期多時的「衡陽抗戰紀念城」命名儀式在嶽屏山舉行。楊曉麓宣讀蔣介石「仁者無敵」訓詞,稱衡陽保衛戰「支持之久、犧牲之烈,與夫關係之巨、貢獻之弘,尤足以驚動全世界」。儀式過後,紀念城的名份落定,但因財政的極度惡化,建設款項最終不了了之。

1948年3月,嶽屏山上的「衡陽抗戰紀念城」紀念塔、紀功亭、紀念館基本完工,嶄新建築周圍依然是一片荒煙蔓草。衡陽抗戰紀念城的籌建,一經揭幕便告結束。除了嶽屏山紀念塔與張家山第十軍公墓完成外,包含凱旋門、紀念大道、抗戰紀念大廈、銅像及現代城市建築規劃,在動盪時局中統統成了鏡花水月。

1952年「衡陽抗戰紀念城」碑文被更換成「衡陽解放紀念塔」。 1981年6月中共11屆三中全會標誌著「撥亂反正」的完成。翌年,嶽屏山上的衡陽解放紀念塔恢復「衡陽抗戰紀念城」原名,1984年湖南省政協主席程星齡補題碑名,2007年蔣介石題署字跡被重新刻在碑上。

(作者係抗戰紀念建築史研究者)

附加資訊

- 作者: 鷹崵

- pages: 80

- 標題: 國祭1944:衡陽抗戰紀念城