紀念淞滬會戰88周年│蔡翼

今年是民國26年(1937)七七盧溝橋事變88周年紀念,也是八一三淞滬會戰,八一四筧橋空戰大捷88周年紀念,更是國殤南京大屠殺的88周年紀念。88年前的今天,國民政府軍事委員會,在委員長蔣中正的領導下,為抗擊日本軍國主義的對華侵略,展開了一場全國軍民大團結的「全民抗戰」,進行了一場可歌可泣、偉大的衛國戰爭。

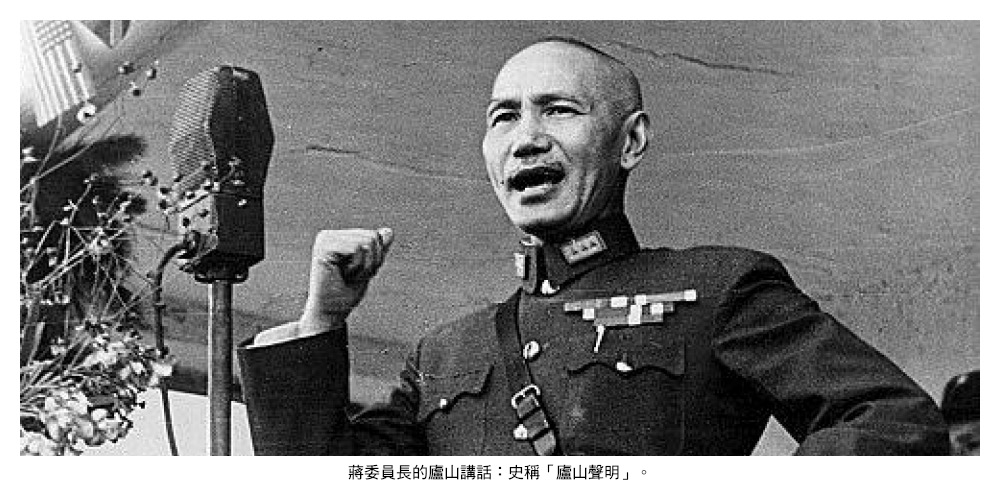

1937年7月17日,盧溝橋事變發生後的第十天,國民政府軍事委員會委員長蔣中正在廬山發表講話,宣布:「如果戰端一開,就是地無分南北,年無分老幼,無論何人,皆有守土抗戰之責任。」此演說史稱《廬山聲明》。蔣委員長的談話確定了國民政府準備全面抗戰的方針與決心,得到了全國各方的響應。

日本侵略中國的野心圖謀已久,它的手段是蠶食,而不是鯨吞,最終的目的是要佔領全中國,所以日軍參謀本部的規劃是盡量避免對中國全面開戰。七七盧溝橋事變時,日軍在不擴大戰爭的原則下想「速戰速決」,企圖以數個師團兵力殲滅國軍駐守華北的主力,同時增強上海地區兵力,進而威脅首都南京,以牽制國軍主力部隊北上支援,達到對華北地區完全的控制,進一步擴大對中國的占領。

最高統帥部早已洞悉日軍的計劃,為阻止日軍在完全控制華北後,由北向南集結重兵,沿津浦路,平漢路和海路,兵分三路,採取戰略速決,圍殲中國軍隊主力於京滬一帶,然後兵臨南京,逼迫國民政府簽下城下之盟,遂其「三月亡華」之目的。

中國的地形是西邊高,東邊低,成梯階狀,以大興安嶺,太行山為界,其東邊是華北大平原,東北大平原及東南丘陵地區;其西邊則是雲貴高原,青康藏高原和黃土高原。蔣委員長的抗戰指導是以空間換取時間,採「戰而不屈」,抗戰到底的「持久戰」。若依日軍作戰方向由北到南,依托摩托化陸軍,沿平漢鐵路直下武漢,可迅速包抄截斷國軍退路,有利其速戰速決,但十分不利於我持久抗戰。

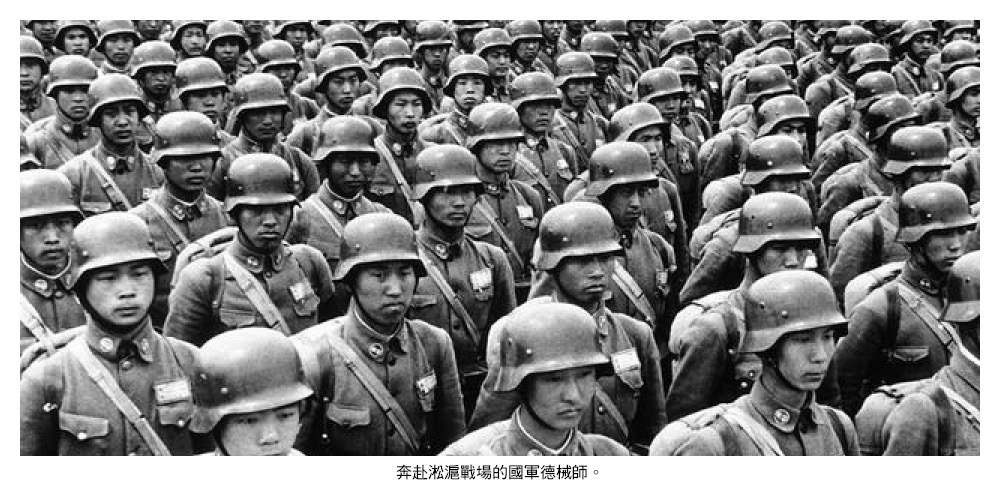

若能引導日軍由東向西、溯長江而上,形成日軍東西向仰攻的作戰態勢,在進入叢山峻嶺山區地形後,將不利於日軍摩托化部隊展開,且戰且退,引其沿江深入內陸,有利我實現長期抗戰的戰略規劃,達成掌控戰場主動之目的。於是統帥部決定主動佈局,營造決戰淞滬戰場的態勢,集結德式裝備的中央軍等精銳部隊,誘逼日軍改變由北向南的進攻軸線。

國軍於民國26年即開始按既定作戰計畫積極部署,主要戰略在華北採取守勢,規劃三道抵抗線,遂行縱深防禦的持久戰;華東地區採取主動出擊,以擊滅上海地區日軍主力為目的,此為最高統帥部打響「淞滬會戰」前所設定的戰略目標。

8月13日,國軍主動攻擊上海的日軍,淞滬會戰爆發。華北危機升高時,國軍卻從華東發起攻擊,旨在主動選擇戰場。蔣委員長稱此役為抗日戰爭的「序戰」。

淞滬會戰為八年抗戰裡22場大型會戰中,規模最大,時間最久,傷亡最重,意義最深遠的一場戰役。這場會戰歷時三個月之久,我方投入兵力達70個師,逾70萬人,日方投入30萬人,約有十個師團,幾達當時日軍總兵力的半數。

八一三淞滬會戰對整個八年抗戰和中國贏得最後勝利,影響至為巨大。蔣委員長曾說過,作戰的勝負雖然決定於軍隊的戰鬥,如果戰鬥上不能取勝,就要在戰術取勝,如果戰術上不能夠勝過敵人,就要在戰略上取勝。國軍在淞滬會戰一役雖然最後退守轉進,但對長期抗戰而言,我們打了一場漂亮的序戰,在我所選定的戰場及方向作戰,「改變了日軍由北向南進攻的軸線」。

通過不斷吸引、消耗日軍,血戰三個月之久,因為這場驚天地泣鬼神慘烈的會戰,粉碎日寇「速戰速決」的妄想。尤以國軍雖然犧牲慘重,但是將士用命,這種以血肉築長城、拼死殺敵、不屈不撓的戰鬥精神,讓日本侵略者感到震驚和膽寒。

政府更把握這短短三個月時間,將大量位於淞滬地區數百家工廠的設備,數十萬的政府工作人員,技術人員及機關學校老師職工轉移到抗戰大後方,奠定長期抗戰並獲得最後勝利的基礎。

淞滬會戰後來雖然因戰況不利,遭致首都南京提前遭日軍攻陷,但在國家戰略和政、經、軍、心各個領域,確實因此讓國內各方勢力團結合作,齊心共赴國難,共同抗日,淞滬會戰所產生的效益居功厥偉。

中國人民抗日戰爭是中國歷史上,面對外族入侵,第一次以弱擊強,堅持到底並獲得最後勝利的民族聖戰。值此八一三淞滬會戰88周年,凡我同胞皆應謹記歷史教訓,勉懷國軍官兵將士用命,殺身成仁,捨生取義,保家衛國的光榮史詩。

(作者係東亞統合研究中心執行長)

附加資訊

- 作者: 蔡翼

- pages: 78

- 標題: 紀念淞滬會戰88周年