澄清抗日戰爭源起的一些誤解│高靖

1945年8月15日,日本宣布投降。抗日戰爭的起源是1937年7月7日盧溝橋事變,但很多人對這起重大歷史事件有所誤解,中日兩軍並沒有在盧溝橋上打仗,盧溝橋連接的盧溝橋城才是中日兩軍交涉爭執之處。為了平息紛爭,29軍曾經退出,改由保安隊進駐。這個城因為是宛平縣縣治所在地,又稱為宛平縣城。

盧溝是永定河的舊稱,永定河在城的西側,河上有兩座橋,一座是石橋,就是在馬可波羅遊記當中出現的橋,西方人稱之為馬可波羅橋,中方稱為盧溝橋;另一座盧溝橋是鐵橋,這是平漢鐵路開通後讓火車行駛的鐵橋,這兩座橋都是盧溝橋。

在中日雙方的史料中,都用盧溝橋城稱呼宛平縣城,可以想見盧溝橋事變的用法不必然是指盧溝橋,而可能是盧溝橋城。當地的火車站亦稱盧溝橋站,盧溝橋事變遭後人誤解是兩軍在盧溝橋上的戰鬥,其實應該是指中日兩軍在盧溝橋城周邊地區發生衝突。

中日未在盧溝橋上廝殺

台灣曾於1970年代拍攝「英烈千秋」電影,柯俊雄飾演抗日將領張自忠,電影中出現29軍官兵與日軍在盧溝石橋上戰鬥的畫面。這與真實的情況有所不同,中日兩軍並未在盧溝石橋上發生衝突,但日軍曾在事變發生後對鐵橋攻擊,因為日軍認為永定河畔鐵橋附近的29軍陣地,曾經向日軍演習部隊開槍射擊。

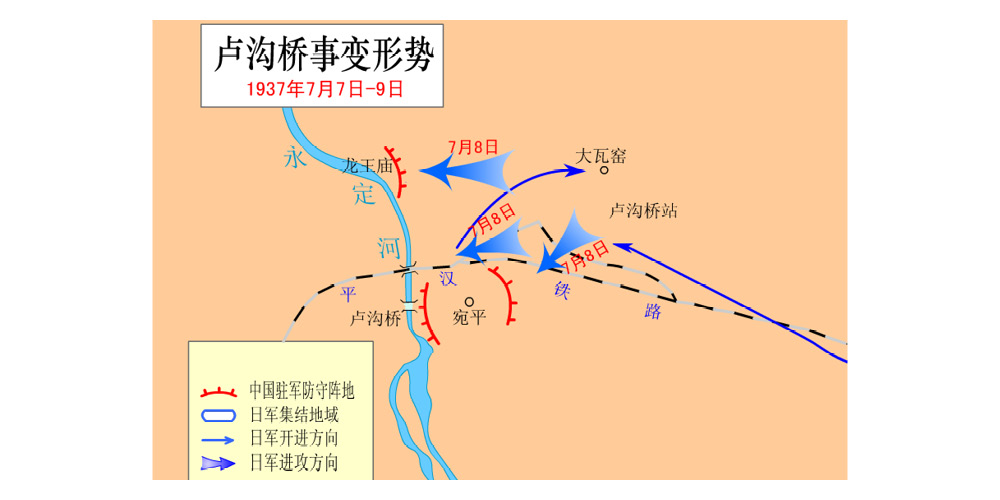

根據日本防衛廳在二戰後編修的侵華戰史,以及蔣中正檔案事略稿本等史料,盧溝橋事變發生的原因是日軍部隊於1937年7月7日傍晚,開始在盧溝橋一帶進行演習,與中國守軍發生糾紛。7月7日晚上7時30分,日軍駐豐台的部隊在盧溝橋附近演習,以城外的大瓦窯為假想敵軍陣地,演練黎明突擊。

日軍指控,在大瓦窯西側龍王廟的中國軍隊,在晚上10時40分朝日軍射擊,日軍隨即暫停演習,集合部隊,這時又遭到盧溝橋城壁方面射擊十多發,日軍宣稱在大瓦窯集合部隊時發現一名士兵失蹤,日軍開始與城內的中國守軍交涉。

日軍指控遭29軍射擊

失蹤的日本士兵不久就找到了,日軍演習部隊撤往西五里店。7月8日凌晨,正當中日雙方在城內交涉時,日軍指控龍王廟的中國軍隊在凌晨3時25分射擊三發,日軍認為龍王廟部隊兩度射擊是中國軍隊的敵對行為,第二次射擊是來自日軍右後方的盧溝鐵橋與堤防方向,而且堤防上有人與盧溝橋城牆使用手電筒打暗號。凌晨4時20分,日軍下令展開戰鬥,5時30分攻占永定河畔堤防的中國軍隊陣地,雙方衝突擴大。

盧溝橋城外西側是永定河,大家熟知的盧溝石橋就在城門外不遠處,石橋北面是盧溝鐵橋,再往北為龍王廟,日軍演習的大瓦窯是在城的東北方向。中日兩軍先是因失蹤士兵問題,日軍強迫開城找尋失蹤士兵,等士兵找到了,又指控兩度遭中國軍隊開槍射擊。最初中日雙方都不願事態擴大,持續交涉,戰鬥斷斷續續,但雙方也都各自增兵前線,作為交涉的籌碼。

盧溝鐵橋確曾發生戰鬥

大陸拍攝的盧溝橋事變電影,其中有在鐵橋上戰鬥的畫面,比台灣拍攝的《英烈千秋》更接近史實。鐵橋周邊始終是兩軍交火之地,因為永定河畔的堤防有29軍的陣地。蔣總統檔案事略稿本1937年7月11日,記載了一份張自忠7月10日發的電報,說明了當時具體的戰場情勢。

出身29軍的張自忠,那時是冀察政務委員會委員,這個委員會是何應欽與梅津美治郎二人簽訂「何梅協定」後成立的,南京政府不太認同這項協定,但對華北的複雜情勢也鞭長莫及,只能接受現實。張自忠在7月10日的電報中指出,日軍集結千餘人在盧溝橋東北方向的大瓦窯後,即向盧溝橋陣地猛攻,並欲以一部分部隊強奪盧溝鐵橋,均經擊退,戰至午後6時30分,槍聲漸稀。

中日雙方都沒有盧溝石橋戰鬥的記載,唯一可查到的僅有平漢鐵路通過盧溝鐵橋。盧溝橋事變一詞可以說是個泛稱,指涉盧溝橋周邊發生的衝突,中日雙方就在這裡將局部的衝突演變成全面戰爭。

蔣7月13日決定全面抗日

一般人多以為,蔣介石7月17日發表著名的廬山演說,是中國全面抗日的開始,但蔣介石早在幾天前就已下定決心。根據蔣總統檔案事略稿本所記,蔣先於7月11日致電北平市長秦德純,「我軍非有積極決戰之充分準備,與示以必死之決心,則必不能和平解決,盧溝橋,長辛店,萬不可失守。」

7月13日,蔣介石心意已決,下令冀察政務委員會委員長宋哲元,不要單獨與日方言和。蔣給宋哲元的電文寫著,「中已決心運用全力抗戰,寧為玉碎,毋為瓦全,以保持我國家與個人之人格。」這段寧為玉碎,不為瓦全的電文充分顯示了蔣當時的心境是忍無可忍,退無可退,決定全面抗日。7月17日蔣介石發表的廬山演說,就是來自幾天前的決心,從此中國真正開始了八年英勇抗戰。

(作者係資深媒體人)

附加資訊

- 作者: 高靖

- pages: 76

- 標題: 澄清抗日戰爭源起的一些誤解