對「盧溝橋事變非日本發動」之駁斥│胡承渝

七七事變是八年抗戰的導火線。很多日本學者為推卸日本侵略中國的罪行,主張盧溝橋事變是偶發事件,不是日軍預謀。因為日本人的自我粉飾不能說服世人,於是出錢給美國的胡佛研究所,請中國人主持一項所謂的學術計畫,來為日本竄改歷史,散布七七事變非日本主謀,而是「偶發事件」的說法。

這些為日本開脫的言論,或是故意歪曲,或是見樹不見林。只看七七那一晚發生的事,而不看從九一八開始,日本占據東北、熱河,強迫中國簽訂塘沽協定、何梅協定,成立冀東自治委員會,公開推動「華北特殊化」的行動。尤其忽略前一年強占豐台,控制北平到天津的鐵路。

日軍占領豐台後,北平經宛平到漢口的平漢鐵路,成為唯一不受日軍控制的南下交通線。宛平成為日軍下一個目標。日軍在盧溝橋附近不斷演習,次數越來越頻繁,從虛彈變成實彈,從日間變為夜間。日軍要占領宛平,封鎖北平,製造華北「自治」的司馬昭之心,路人皆知。盧溝橋事變不發生在七七,也會發生在不久後的任何一天。 以日期論可說突發;以事變論則為預謀。

九一八前的東北背景

回顧一下從九一八到七七的日本侵中過程,日本要奪取華北的野心昭然若揭,豈能糾纏在一個兵丁失蹤,或是否有槍聲上,而忽略日本六年來一貫的侵略行為!

1905年日俄戰爭後,日本從俄國取得旅順租借地及南滿鐵路駐兵權,但中國並未承認。日本於1919年擅自在旅順設立關東軍司令部。1928年6月北伐軍接近北京,張作霖乘火車出關,6月4日在瀋陽皇姑屯橋被日本炸死。張學良就任奉天督辦,12月29日不顧日本反對,宣布易幟。日本分裂中國與製造東北的亂局陰謀失敗。

1930年中原大戰,張學良支持蔣介石,9月20日率軍入關。蔣介石任命張學良為海陸空副總司令,統轄八省。中國在東北的軍力減弱,但人數仍遠超過日本。東北軍留在東北的有18萬人,而關東軍加上日本在鄉軍人及鐵路警察只有2萬多人。

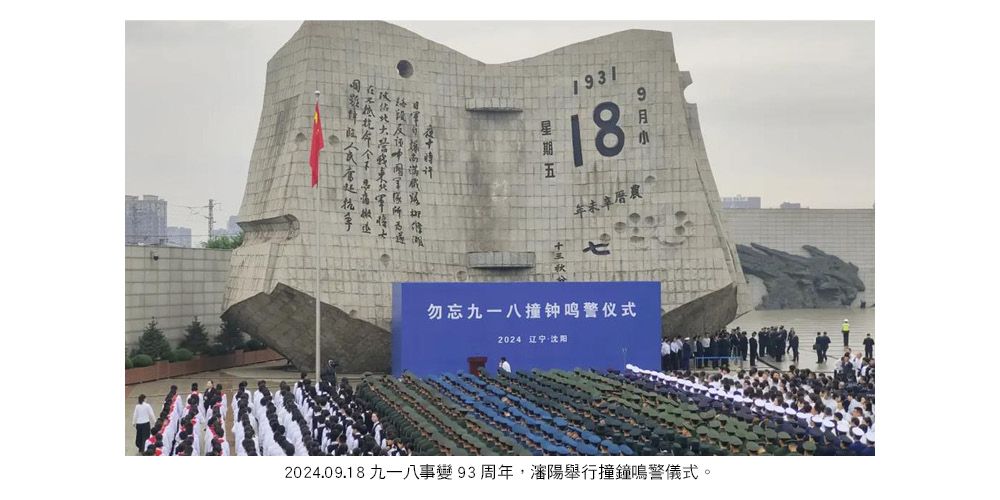

九一八事變、建立滿洲國

1931年9月18日晚,日本關東軍在瀋陽城外柳條湖故意炸壞南滿鐵路,而謊稱中國軍隊破壞鐵路,攻擊日軍。接著日本關東軍司令本庄繁下令關東軍及鐵路守備隊,進攻北大營及瀋陽城。同時調動駐在朝鮮的日軍進入東北。因為中國軍隊奉命不抵抗,日軍不戰而攻占了瀋陽,並繼續擴大行動。22日,遼寧、吉林兩省落入日本控制之中。雖有馬占山部隊奮力抵抗,到次年2月5日哈爾濱失陷。日本竊奪了整個東北,中國全民激憤。但蔣介石堅持「安內而後攘外」政策,遭到民眾反對,終於導致了西安事變。

日本關東軍未經內閣及軍部同意,開創巨大局面。軍人氣焰高張,屢次發動政變,雖未成功,但於1932年5月刺殺了首相犬養毅。從此首相多由軍人出任,以武力逐步奪取中國的政策更為囂張。

九一八事變後,關東軍擬就《滿蒙共和國大綱》,後改稱《滿蒙自由國建立草案》。日本參謀本部擬出《支那問題處理方針要綱》,指明「滿蒙應自中國本部中分離,成為獨立支配權之統治區域,具一國家之形態。新國之各級機構,應有日本人參加。」1932年3月,日本在東北成立「滿洲國」傀儡政府,以清朝末代皇帝溥儀為「執政」,但所有政治、經濟全由日人控制。《滿洲國建國宣言》也把熱河劃入版圖。1933年2月23日,4萬日軍加上張海鵬等偽軍進攻熱河。熱河省主席湯玉麟不戰而逃,日軍進入承德,熱河全省淪陷。張學良在壓力下辭職。

長城抗戰、日對華北陰謀

日軍侵占熱河後,立刻進攻長城各口(自西至東,分別為古北口、喜峰口、冷口),意圖造成以長城為「國界」。5 月初,日本陸軍省制定《關內作戰方案》,大舉進攻。意圖壓迫華北當局屈服,再由特務機關策動分裂,奪取北平、天津。日軍攻陷香河、懷柔、寧河,進逼通縣、順義,威脅北平,於5月31日,強迫中國接受屈辱的塘沽協定,規定中國軍隊撤退至延慶、昌平、高麗營、順義、通州、香河、寶坻、林亭口、寧河、蘆台連線以西以南,不得越過該線。天險全失,有如石敬瑭割燕雲16州。

1934年12月,日本政府制訂《有關對華政策》文件,表明要在華北形成南京政權的政令不能達及的情勢,以形成在華北的日、滿、華特殊關係。1935年4月,關東軍及支那駐屯軍決定製造各種事端作為提出要求的藉口,達到黃河以北事實上獨立的目的(即成立傀儡政權)。基於以上決策, 1935年7月利用「河北事件」,日本司令官梅津美治郎以備忘錄的形式,與何應欽達成《何梅協定》。強迫中國撤換河北省主席于學忠等人,撤退河北省一切黨部、勵志社、藍衣社等機構,中央軍撤退至河北省外,並禁止排日行動。

土肥原於1935年11月操縱漢奸殷汝耕等組織「冀東防共自治委員會」。並壓迫中國成立「冀察政務委員會」。1936年8月,日本廣田內閣通過《帝國外交方針》,「努力使華北成為日、滿、華共同防禦蘇聯擴展赤化的特殊地區」。

盧溝橋事變發生經過

1936年 7月,日軍一大隊進駐豐台,9月18日和中國駐軍發生衝突,強迫中國軍隊退出豐台,並要求29軍不得在車站20里內駐軍。

豐台與宛平為北平鐵路交通樞紐,一通天津,一通漢口。日本控制豐台後,宛平成為北京唯一通往華中、華南的鐵路要道,居於重要地理位置,自然是日本下一個獵物。日軍占領豐台後,在盧溝橋附近的軍事演習越來越頻繁,從日間到夜間,從空包彈到實彈。並以中國駐軍為對象,以奪取宛平及北平為目標。

1937年6月,日本參謀本部在對華北的報告中建議:「對中國打擊一下就能改變局勢。」《今井武夫回憶錄》:「當時在東京政界的消息靈通人士之間,私下已盛傳七夕的晚上,華北將重演柳條溝一樣的事件。」

1937年7月7日晚,豐台日軍一中隊到盧溝橋附近演習。日方稱聽到中國軍隊的槍聲,點名時發現少一名士兵 (20分鐘後歸隊,一說次日清晨)。日軍聯隊長聽到報告後,下令第三大隊出動,做好作戰準備。並要求進入宛平搜索,守軍吉星文團長拒絕。聯隊長下令開始進攻,8日清晨日軍三面包圍宛平城,下午開始砲轟宛平。29軍副軍長秦德純命令前線官兵堅決抵抗,不能放棄一寸國土,國軍還擊。日軍接著砲擊中國駐軍陣地。

9日秦德純與松井久太郎(北平特務機關長)達成口頭協議:雙方立即停止射擊,軍隊各撤回原防地,宛平城由冀北保安隊接替吉星文團。然而日本停戰只是緩兵之計,日本政府口頭上宣稱「不擴大事件」。11日,日本內閣卻決定派遣五個師團去華北。陸軍大臣下令京都以西各師團的老兵延期復原,增加4萬兵額。

在日本大肆增兵的同時,日軍拒絕照協議撤退,20日又砲轟中國軍隊陣地及宛平城。到25日,在北平近郊及天津地區的日軍已有10萬人。26日占領廊坊。28日,日軍在飛機支援下,向南苑發起總攻擊。29軍副軍長佟麟閣、 第132師師長趙登禹及數千官兵壯烈殉國,南苑失守。另一路日軍,攻擊北平城北的北苑和西苑,占領沙河鎮。當晚,29軍軍長宋哲元決定撤出北平。

七七事變是日本預謀

事變發生後,中國主張恢復盧溝橋事變前的狀態;而日本要求中國軍隊撤出河北及察哈爾,並在河北及察哈爾成立「自治」親日政權。從雙方的態度,就明白顯示七七事變是日本的預謀,要乘機控制華北。如是「偶發事件」,恢復事變前的狀態,豈不是最合理的主張?為什麼日本要進攻北平?

「征服世界必先征服中國,征服中國必先征服滿蒙」是日本既定的政策。從九一八事變開始,日本逐步侵占中國領土,控制華北是日本下一個目標。盧溝橋事變只是奪取北平的一個環節,不發生在七七,也會發生在不久之後。

從九一八開始後,日本總是製造或尋找藉口挑釁,想以威脅手段使中國屈服。如中國拒絕,則發動武力攻擊。例如九一八事變的藉口是南滿鐵路柳條湖段被炸;一二八事變則是抵制日貨、日僧事件;進攻熱河的藉口是手榴彈爆炸事件;何梅協定為河北事件;秦土協定為 張北事件。盧溝橋事變的藉口則是: 日兵失蹤,聽到槍聲。日本以為中國還會像以前一樣,會在武力下屈服。但全國人心已是眾志成城,中國不能容忍千年古都淪陷,不再退讓,開始全面抗戰。日本政府可能還沒準備好發動全面戰爭,但早已定計製造藉口來奪取華北。怎麼還能說盧溝橋事變是「偶發事件」?

(作者係旅美評論員)

附加資訊

- 作者: 胡承渝

- pages: 70

- 標題: 對「盧溝橋事變非日本發動」之駁斥